基于灰色关联分析的安徽战略性新兴产业与生产性服务业的产业关联实证分析

王梦洁 胡笑梅

摘要:战略性新兴产业已成为推动社会经济稳健增长的重要引擎。基于灰色关联分析,论证安徽战略性新兴产业与生产性服务業之间存在较好的产业关联度,但是这一关联有待进一步加强,政府应注重从宏观环境把控,进一步推动安徽战略性新兴产业与生产性服务业实现融合发展。

Abstract: Strategic emerging industries have become an important engine to promote the steady growth of social economy. Based on the grey correlation analysis, it is proved that there is a good industrial correlation between strategic emerging industries and producer services in Anhui Province, but this correlation needs to be further strengthened. The government should pay attention to controlling from the macro environment, and further promote the integration development of strategic emerging industries and producer services in Anhui Province.

关键词:灰色关联分析;战略性新兴产业;生产服务业

Key words: gray correlation analysis;strategic emerging industries;production services

中图分类号:F426;F224 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2020)14-0005-05

0 引言

为了加快转变经济转化方式,调整产业结构,党中央、国务院综合考虑各方发展,作出加快培育和发展战略性新兴产业的重大决策。“十三五规划”以来,安徽省继续深刻贯彻落实党中央重要决策,深入、积极实施创新驱动发展战略,聚焦新一代信息技术、新能源、节能环保、数字创意等新兴产业,全省战略性新兴产业发展势头良好,持续发力,不断加快发展速度、扩张发展总量,积极推进全省开展转方式、调结构、促转型等战略工作。展望2020年,世界经济有持续回暖之势,加之十九大会议精神始终对全社会发展活力和创造力形成激励作用,在新兴需求持续扩大、创新动力不断涌现、政策体系持续完善的驱动下,安徽省战略性新兴产业有望继续保持稳中有进的发展。

与此同时,作为“软实力”,生产性服务业对促进区域经济发展、推动产业升级转型起到重要的推动作用。同时研究表明,战略性新兴产业的发展离不开生产性服务业的支撑。两产业融合发展既能对自身产业发展起到推动作用,也能够实现互利共赢,促进新兴产业发展。因而,研究战略性新兴产业与生产性服务业的产业关联,为安徽省融合发展两产业提供了科学理论支持,对于实现安徽省产业结构层次升级、提高整体效益具有重要的指导意义。

1 两产业与灰色系统理论相关概念

1.1 战略性新兴产业

战略性新兴产业是中国特有的政策定义,国外主要为战略性产业与新兴产业两种概念。Hirschman最早提出战略性产业,定义战略部门为投入与产出关系最为紧密的经济体系部门,而新兴产业则是新建立或者旧产业新改造的产业。目前,国内许多学者都对战略性新兴产业概念与特征做出定义,定义角度主要有国家战略意图、新兴产业融合、产业结构化等。如朱迎春[1]认为战略性新兴产业是国家战略意图的反映,属于新兴产业,具有准公共性、外部性以及高风险性;万钢[2]认为,技术的不断创新带来了战略性新兴产业的诞生,该类产业的发展能够显著推动我国国民经济的增长;刘玉忠则指出战略性新兴产业所具有的特点有战略性、先导性、创新性、市场需求不确定性等。同时,多数学者侧重于从产业集群、金融支持、技术创新等方面对战略性新兴产业的发展进行研究。在产业集群方面,张庆丰指出技术创新与金融创新驱动模式、兼顾市场与政府、有机对接高科技产业园等是打造战略性新兴产业集群的主要思路;在金融支持方面,董晓宇[3]分析了金融制度创新与战略性新兴产业特点的契合,创新性提出交互融资模式。

我国提出战略性新兴产业这一概念是基于综合分析全球科技创新发展趋势,这类产业对经济社会的长远与全局发展起到战略性推动作用。结合多家学者的研究,本文认为战略性新兴产业是一类基于重大科学技术的突破,与国家政策发展同向,引领和促进其他产业发展,推动经济社会可持续与长远发展的产业,其主要特点有战略性、创新性、导向性、风险性等。

1.2 生产性服务业

近年来,在全球生产性服务业蔚然兴起,在世界经济中工业生产服务业保持迅猛发展。关于生产性服务业的研究也不胜枚举,如Greenfield[4]认为生产性服务业面向的不是最终的消费者而是生产者,为其提供产品服务与劳务;Hansen指出生产性服务业是能够为其他产品提供中间服务的活动;国内学者程大中认为生产性服务业是一类能够提供中间服务的所有部门与行业,胡惠[5]认为生产性服务业涵盖了交通通讯、金融、保险等分配性服务业;刘勇、吕政等[6]则指出生产性服务业有萌芽期、成长期、成熟期三个发展阶段;苏敬勤则综合各家之言,指出生产性服务业是实现进一步生产以满足中间需求的行业,而不是满足最终消费需求的行业。

在金融、科技创新的社会,生产性服务业不断彰显其重要性,逐渐发展为经济增长的关键驱动力,不仅全方位对制造业各個生产环节形成支撑,促进产业协调发展,节约交易成本,而且有助于提升城市能级水平。

1.3 产业融合发展

当前,有关战略性新兴产业与生产性服务业的融合发展的研究主要聚焦于宏观方面,Jefferson指出一个国家或者地区的新兴产业发展力紧密相关于该国家或者地区的生产性服务业的发达水平,推动新兴产业的发展必须同时提升生产性服务业的发展速度;linsukim认为发展战略性新兴产业应首先构建完善的生产性服务体系与健全的创新体系,应加强结合产学研;王昌林认为中国生产性服务业发展滞后对战略性新兴产业的发展造成严重影响,加速生产性服务业的发展是推动战略性新兴产业发展的重要环节。此外,部分学者立足于金融服务角度研究了战略性新兴产业与生产性服务业的关系。Mathews认为促进和保障新兴产业健康发展的重要手段之一是建立完备的金融体系与政策体系,同时生产性服务企业提供高质量的生产性服务也是实现产业持续发展的重要基础;杨以文[7]认为提高中国战略性新兴产业国际竞争力,促进产业发展,关键在于建立领先市场,而较高的生产性服务业发展水平是该市场建立的重要支撑。

1.4 灰色系统理论

我国著名控制论学者邓聚龙于1982年在北荷兰System & Control Letter期刊发表了“The Control Problems of Grey System”一文,第一次提出灰色系统理论,该理论具体体现了方法论中的系统思想与系统思维,是科学方法论的又一重大进展。灰色系统理论是关于控制确定或不完全信息的理论。在控制理论中,信息的明确程度通常用颜色的深浅予以表示,如黑色代表信息未知,白色代表信息完全明确,灰色则代表信息部分明确。与之对应,黑色系统是未知信息系统,白色系统代表明确信息系统,灰色系统则代表部分明确信息系统。因而,灰色系统理论的研究对象为只有部分信息明确的不确定性系统[8],通过生成、开发部分明确的信息,对现实世界进行认识与确切的描述。

所谓灰色关联分析,即基于参考点与比较点之间的距离,探寻各因素指标的接近性与差异性,进而分析各因素指标互相影响的程度,确定各因素对所研究行为的影响程度。该分析方法通过分析数据列曲线的几何图像,判断各因素联系紧密程度。关联度越大的数据列,对应曲线越接近,反之越疏远,进而判断出灰色系统发展的主要与次要影响因素。同时,灰色系统理论是一种发展变化的体统,关联度分析则是量化分析动态过程的发展。

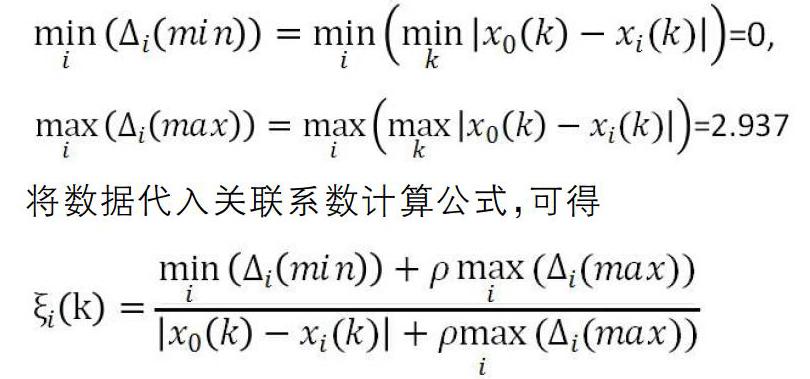

灰色关联分析的步骤:

1.4.1 数据列的表示方式

灰色关联分析的第一步是建立参考数据列(又称因变量数据列)与比较数据列(又称自变量数据列)。其中,常记参考数据列为X0,记第1个时刻的值为X0(1),第2个时刻值为X0(2),第k个时刻值为X0(k),即可以得到参考数据列

2 安徽战略性新兴产业与生产性服务业的发展现状

2.1 生产性服务业的发展现状

基于上述分析,生产性服务业是指为物质生产提供中间服务而不直接参与物质生产的服务业,主要有交通运输、仓储和邮政业、信息传输、金融业、租赁业等。本次研究,生产性服务业包括交通运输、存储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,教育,文化、体育和娱乐业。从产业规模看,2010-2018年安徽省生产性服务产业产值由2377.4亿元增长至7664.34亿元,其中,2018年较上一年增长9.74%,占第三产业总产值56.7%,占GDP比重25.6%。近年来,安徽生产性服务业发展快速,但是相较于发达地区,仍存在产业比重较低、产业规模较小等问题。有数据统计,截止2018年末北京市生产性服务业产值占第三产业产值、GDP比重分别为78.8%、63.8%,而截止2017年末上海市生产性服务业产值占第三产业产值、GDP比重分别为67.4%、46.6%。

2.2 战略性新兴产业的发展现状

2018以来,安徽省战略性新兴产业总产值继续保持较快增长,不断增加对工业经济增长的贡献率,工业产业结构也在持续优化。从产业规模看,安徽省战略性新兴产业产值已由2010年2549.1亿元增长至2018年1432.9亿元,产值规模显著扩大,已突破万亿元规模。新一代信息技术、高端装备制造业、新材料等产业产值均超千亿元,其中新材料与新一代信息技术产业发展尤为迅猛,已突破三千亿元大关,逐步成为本省产业升级转型的核心驱动力,同时,新能源汽车产业快速成长,其产值同比增长达22.6%,领跑八大产业。

面对新一轮的产业变革与科技革命,安徽省大力推动与实施创新驱动战略,不断提高自主创新能力,据统计,截止2017年末,安徽已发展46家国家级创新平台、270家省级创新平台,拥有1996个授权发明专利、334项重大技术成果以及385家高新技术产业,为全省经济发展注入源源不断的新动能。安徽省战略性新兴产业基地集聚不断彰显成效,基地带动示范效应显著,有效整合省内外资金、创新、产业等要素资源,24个战略性新兴产业集聚发展基地的建设为培育和壮大新兴产业提供主要载体。另外,安徽龙头企业不断增强企业带动效应。基于“龙头企业—重大项目—产业配套—产业基地”的发展思路,安徽正加快培育一批技术水平先进、规模效益显著、行业影响深远、上下游辐射范围广的龙头企业,以有力牵引新兴产业实现提速发展。据悉,合肥市新站区重点锁定大集团、大企业,聚集了法液空、康宁、京东方等一批显示龙头企业,汇聚60多家上下游产业链企业,总投资超千亿元,新型显示产业本地化配套水平、创新能力以及产业规模均居国内前列。

3 安徽战略性新兴产业与生产性服务业的产业关联实证分析

3.1 数据来源与变量选取

考虑到数据的科学性与可获取性,本次研究基于2010-2018年安徽省战略性新兴产业总产值、生产性服务业产值与传统服务产业产值序列数据以构建灰色关联度模型,分析安徽省战略性新兴产业的发展与生产性服务业的产业关联。其中,选取安徽战略性新兴产业总产值作为参考数据列,选取生产性服务业产值、传统服务业产值两项指标作为比较数据列。传统服务业则包括批发和零售业,住宿和餐饮业,居民服务、修理和其他服务业。为确保研究数据的来源可靠性与一致性,实证分析数据均来自安徽统计局《月度经济运行监测》,时间跨度为2010-2018年。研究所涉及的参考数据列与比较数据列的原始数据如表2所示。

3.2 灰色关联实证分析

3.2.1 实证分析

首先,对表2中各因素数据作初值化处理,所得各因素指标无量纲数据如表3所示。

其次,计算各个时刻比较数据列与参考数据列的绝对差值,如表4所示。

3.2.2 结果讨论

生产性服务业、传统服务业与战略性新兴产业的产业关联度均大于0.35且小于0.65,说明两者均与战略性新兴产业存在中等正相关关系。其中,生产性服务业与战略性新兴产业的关联度大于传统服务业与战略性新兴产业,说明安徽战略性产业对生产性服务业具有更强的依赖性,两者具有深度融合发展的条件与基础。

根据分析结果绘制生产性服务业与传统服务业与战略性新兴产业关联系数的比较图,如图1所示。结合图1与表4发现,安徽省战略性新兴产业与生产性服务业、传统服务业的关联系数波动幅度较小,且整体呈逐年小幅下降趋势,并且同时在2018年达到最低,分别为0.380、0.333。

3.3 回归分析

3.3.1 数据预处理

利用相对变化率指标对战略性新兴产业总产值X0与生产性服务业产值X1进行对数变换,取自然对数,经变换,lnX1均值为3.63,标准偏差为0.18;lnX0均值为3.85,标准偏差为0.24;变换后lnX0与lnX1标准偏差较为接近。如表6所示。

利用皮尔森相关系数分析安徽省战略性新兴产业总产值与生产性服务业產值,结果显示,新兴产业产值与服务业产值之间的相关系数为0.9714,表明两者之间相关性较高且关系正向。两者不相关的双侧显著性值为0.000,明显小于0.01,即在α=0.01水准上否认两者不相关的假设。因而,新兴产业产值与服务业产值之间存在显著正相关关系。

3.3.2 模型对比

作为对模型拟合度进行判断的重要指标,R2值越大,表明模型拟合优度越高。初步判定二次项模型拟合优度最高且不存在显著性差异。同时,考察异方差性发现,二次项模型不具有异方差。因而,最优模型为:

标准化残差均落在[-2,2]之间,且是零散分布,不存在线性关联,可认为模型可性较高。

3.3.3 模型预测

利用模型对2019-2020年安徽省战略性新兴产业总产值进行预测,对预测值lnX0进行反对数变换,获得新兴产业产值预测值。预测结果表明:预测期安徽省战略性新兴产业总产值将持续增长,2020年有望突破2万亿元。

4 政策建议

当前,安徽省正处于新旧产业交替衔接、实现动能转换的关键时期,新兴产业不断迸发新的活力迸发,逐渐取代发展趋于缓慢的传统产业。据安徽省发展改革委统计,2019年1月至2月,相较于上年,全省战略性新兴产业总产值同期增长13.9%,占规模以上工业34%,对全省总产值贡献率56.7%。同时,第三产业产值同期增长约7%,可见全省社会经济继续保持稳中有升的趋势。

本次研究中,战略性新兴产业与生产性服务业的关联度略高于战略性新兴产业与传统服务业的关联度,且关联度均为中等正向关联。同时,回归分析再次证明两产业之间存在较高的关联性。可见,战略性新兴产业与生产性服务业在发展过程中起到较好的彼此推动作用。此外,注意到两者关联度呈现逐年下降的趋势,这也侧面反映出安徽省产业结构层次存在协调失衡的问题,全省发展思路重在工业,而轻于服务业。2020年安徽省战略性新兴产业总产值有望突破2万亿元,这就意味着安徽省新兴产业发展将面临诸多机遇与挑战。为了抢占技术与经济双重制高点,安徽省应从宏观环境进行把控,给予市场机制支持,不断创新市场管理体制,灵活转变管理方法,充分开发和利用市场资本、人才、技术和资源,进一步引导战略性新兴产业与生产性服务业实现良性互动与融合发展。

4.1 优化产业内部结构,加强两产业互动

安徽省应积极学习与借鉴国际新兴产业成功的发展经验,促进战略性新兴产业向产业链下游延伸,推进产业主辅剥离,为生产性服务业打造专业化服务创造环境,刺激服务业增长[10]。首先,政府应通过税收政策的引导与调节,大力鼓励与支持战略性新兴企业进行主辅业务剥离,地方财政针对剥离后业务税务予以扶持补助;其次,战略性新兴企业应积极开展业务流程再造、管理创新等活动,逐步分离其非核心的生产性服务活动,推动企业内部辅助活动的社会化与市场化,进一步延伸产业链,从而促进更多生产性服务业的衍生,同时加强配套企业的服务业的聚集与整合。

4.2 促进资源的合理分配,加速产业发展

安徽省及北部地区的生产性服务业发展比较滞后,其所具有的企业分布零散、高端人才稀缺、匮乏知识资本等问题严重制约区域两产业融合发展。基于此,政府应围绕战略性新兴产业的建设基地打造生产性服务业产业园区,完善产业功能性配套设施。通过资源的合理分配,鼓励战略性新兴企业将其中部分环节外包给生产性服务业。搭建信息互动与资源共享平台[11],使两产业资源占有量趋于均衡,进而在提高战略性新兴产业生产效率的同时加大其对生产性服务业的需求,最终实现两产业良性互动。

4.3 发展物流、金融等服务业,促进战略性新兴产业升级

安徽省应采取措施大力提升行业融合度较低的生产性服务业,如物流、金融业等。对于物流业,可以从两方面着手:一方面,增加地区物流中心、交通网以及交通工具建设的投资,从根本上提高物流服务效率与运力,降低物流成本;另一方面,利用云计算、大数据等技术手段大力建设生产物流的需求信息共享平台,打造“物联网+物流”新型物流生态圈环境,尽可能缩短战略性新兴产业对物流服务业的中间需求时间,促进两产业协调创新,提高需求融合水平。对于金融业,安徽省应进一步发挥金融业的经济带头作用:一方面,应加快构建多层次、多角度金融市场体系,搭建功能完善的金融信息服务平台,以促进金融服务体系合理化;另一方面,持续创新支持两产业的金融路径,针对中小企业与以科技创新为核心的企业[12],积极开发金融创新产品和服务,设立企业投资基金与专项资金,大力支持高端制造装备业、新能源产业、电子信息产业的发展,将金融业逐步渗透到战略性新兴产业的各个环节中。

4.4 提高创新关联度,增大科研转化率

要解决战略性新兴产业与生产性服务业的关联度逐渐下降的问题,必须先解决高端技术人才短缺的问题。安徽省应加速完善多方位科研人才培育体系,结合安徽省重点发展产业,瞄准国内外领先人才团队,加大支持引进创新团队与高端创新人才。鼓励具备条件的企业与高校研究院积极展开合作,适宜借鉴国外成功职业教育模式,协同实现校、研、企三螺旋结构,校方与研究院开展理论教学,企业提供实践平台,以理论结合实践的教学模式着力培养创新创业复合型人才。以重大科研創新项目为依托,加大力度培养领军人才与学科带头人,加快完善创新人才评价与激励机制,鼓励战略性新兴企业采取知识产权共有、股权激励等方法来培养高端人才积极性。

参考文献:

[1]朱迎春.政府在发展战略性新兴产业中的作用[J].中国科技论坛,2011(1):20-24.

[2]万钢.把握全球产业调整机遇 培育和发展战略性新兴产业[J].中国科技产业,2010(01):18-20.

[3]董晓宇,唐斯斯.我国地方政府发展战略性新兴产业的政策比较[J].科技进步与对策,2013,30(01):119-123.

[4]Greenfield HI.Man.power and the growth of producer services[M]. New York:ColumbiaUniversity Press,1966.

[5]胡惠.大力发展生产性服务业全面增强产业竞争力[J].上海综合经济,2004(04):51-53.

[6]吕政,刘勇,王钦.中国生产性服务业发展的战略选择——基于产业互动的研究视角[J].中国工业经济,2006(08):5-12.

[7]杨以文,郑江淮,黄永春.生产性服务业与战略性新兴产业协调发展——基于生产性服务业市场的一般均衡分析[J].当代经济科学,2012(6):15-25.

[8]Dan Prudhomme. Dynamics of Chinas provincial-level specialization in strategic emerging industries[J]. Research Policy,2016,45(8).

[9]Anonymous. NEW TLT STRATEGIC OIL ANALYSIS DIGITAL REPRINT REVIEWS INDUSTRY BEST PRACTICES[J]. Tribology & Lubrication Technology,2015,71(8).

[10]张庆丰.打造战略性新兴产业集群的十项措施[J].现代经济信息,2011(16):287.

[11]童洁,张旭梅,但斌.制造业与生产性服务业融合发展的模式与策略研究[J].软科学,2010(2).

[12]贺正楚,吴艳,张蜜,文先明.我国生产服务业与战略性新兴产业融合问题研究[J].管理世界,2012(12):177-178.