企业利润率下滑与财务杠杆率攀升之谜

■于 博 叶 娇

经济下行期,财务杠杆与盈利能力之间呈现出负敏感性特征;利润下滑会导致经营杠杆攀升,而经营杠杆与财务杠杆之间又具有双杠杆共振效应,二者叠加导致了“负敏感性之谜”,这一“负敏感性之谜”只存在于中、低盈利能力水平的企业样本中,而在较高盈利能力的企业样本中并不存在。这表明边际企业的财务杠杆扩张风险对盈利能力波动的敏感度更高。政策调控若想更好地兼顾“稳增长”与“防风险”,实现二者的动态平衡,应优先考虑提升边际企业盈利能力,通过经营杠杆波动来实现金融杠杆(风险)的稳定。

一、引言与文献综述

2008年,受国际金融危机影响,我国经济增长出现较大的压力。为化解金融危机对实体经济的冲击,中央推出“四万亿”财政政策刺激计划,而货币政策也逐渐转入适度宽松。然而,政策宽松带来的资本拉动效应虽然激励了实体企业存货与产能的扩张,但也引发了一个新的异象——企业财务杠杆与盈利能力之间出现“背离”特征。尽管现有研究从长期增长停止[1]和经济运行风险[2]角度分析了二者背离所带来的经济后果,但是,为何实体企业在缺乏良好投资机会条件下依然会保持较为激进的财务杠杆扩张速度,即二者背离的“成因”分析却依然鲜有文献涉及。由于正常情况下二者应具有正向互动关系,即存在“利润越低→市场投资机会越弱→企业投资意愿越低→财务扩张越稳健→财务杠杆率越低”的“正敏感性”特征。所以,本文将上述异象称为“利润率与财务杠杆率之间的负敏感性之谜”。

财务杠杆是由于债务融资产生的固定性利息费用的存在而导致每股收益变动大于息税前利润变动的杠杆效应。现有文献沿着“财务杠杆率→利润率”这一影响方向解释了二者关系的正向或负向演变逻辑。例如:现有研究发现,在对利润率的影响上,既存在正向财务杠杆效应,也存在负向财务杠杆效应。[3]正向财务杠杆效应方面,曾春华和杨兴全指出,当财务杠杆能够抑制过度投资时,有助于提升公司利润率[4];韩鹏则认为经财务柔性优化的财务杠杆有利于提高企业价值;[5]刘晓光和刘元春发现,财务杠杆本身对企业盈利能力具有显著正影响,但是考虑期限错配后,这种正影响会减弱,从而将杠杆期限结构引入二者关系的分析框架。[6]负向影响甚至非线性影响方面,Titman发现过高的资产负债率会对企业盈利能力产生抑制效应[7];王静和张悦基于我国房地产行业样本证明了财务杠杆率与盈利能力存在负向影响作用[8];苏诚等证明了财务杠杆同利润率之间呈非线性特征,表现为倒“U”关系。[9]

然而,梳理文献发现,从“利润率→财务杠杆率”这一“反向”角度来解释二者之间关系背离的文献却较为鲜见。为此,本文以经营杠杆为媒介,从反方向解释二者之间呈现负敏感性的原因。展开反向分析的基本思路如下:企业利润水平的下降会导致经营杠杆的上升,而经营杠杆上升会在经营风险扩张和抵押能力扩张两个机制下进一步加速财务杠杆的上升,进而导致负敏感性的形成。换言之,存在“利润下滑→经营杠杆攀升→财务杠杆攀升”的负敏感性形成逻辑。

从经营杠杆这一特殊视角展开研究受以下几类文献的启发:

第一,经营杠杆的调节作用研究。蔡艳辉和冯友孝发现“经营杠杆”越高,越难以发挥财务杠杆对盈利能力的积极影响[10];王筱萍基于浙江省2008—2012年中小企业经验数据,研究发现“经营杠杆”越高,企业财务杠杆与公司业绩负相关程度越高[11];Chen et al.以中国加入WTO和2008年金融危机两个自然实验为例,论证经营杠杆对公司盈利能力和财务杠杆的双重影响,证实了经营杠杆对盈利能力和财务杠杆之间的关系具有负向调节能力。[12]这些研究都证明了经营杠杆在财务杠杆与盈利能力之间潜藏了某种调节作用,值得进一步去探索。

第二,经营杠杆与财务杠杆之间的关系研究。赵建认为,现阶段中国企业的财务杠杆与经营杠杆存在正相关的共振式特征,并且,这种微观层面形成的“高经营杠杆”与“高财务杠杆”共振的双杠杆结构,在宏观上合成了一个比金融加速器更加有力的增长和波动引擎[13];李博阳等的研究也发现,“经营杠杆”越高的企业其财务杠杆也越高[14]。当然,除正相关关系外,也有研究表明二者之间存在更为复杂的非线性影响结构。[15]

第三,经营杠杆与盈利能力之间的关系研究。赵建认为,边际企业(利润趋近于0的企业)的经营杠杆会向无穷大延伸,这会导致任何轻微的外生需求冲击,都会在经营杠杆的放大下导致此类企业利润快速下滑,从而引发更大规模的破产效应[13];于博认为,经营杠杆在经济增速下行期加大经济波动,并且盈利能力更低的过剩行业的企业经营杠杆更高[16];刘庆平通过对经营杠杆和经营绩效关系展开分析,证明了盈利能力会负向影响经营杠杆。[17]

综合上述文献可知,“利润率下滑”很可能会驱动“财务杠杆攀升”。其中,关键驱动逻辑便是经营杠杆。换言之,以经营杠杆为媒介,沿“利润率→财务杠杆率”这一方向来解释“负敏感性之谜”的成因便成为本文关注的焦点。本文核心逻辑在于:企业盈利能力下滑会导致经营杠杆出现被动式上升,而经营杠杆攀升将导致利润对固定成本的覆盖能力下降,为了补偿因利润增长乏力而不断堆积的固定成本,企业只能依赖财务杠杆的扩张来进行成本对冲,于是财务杠杆与经营杠杆间会出现因利润下滑而派生的“共振式”扩张,而这种“共振式扩张”的结果,便派生了利润率与财务杠杆率之间的“负敏感性”特征。

本文主要研究内容及贡献包括:(1)通过理论阐述和图形分析,分区间揭示出经营杠杆和企业盈利能力之间非线性关系,指明在经济下行期,企业经营杠杆在各区间下均会出现攀升,从而为“盈利能力下滑→经营杠杆攀升”的传导过程提供了理论依据。(2)分析了经营杠杆的攀升将在风险扩张和抵押机制双重影响下导致“财务杠杆攀升”,即形成“经营杠杆”与“财务杠杆”之间的“双杠杆共振”格局,这为“经营杠杆攀升→财务杠杆攀升”的传导过程提供了逻辑依据,也为从经营杠杆这一生产性视角反思企业财务决策提供了有益探索。(3)通过衔接上述两个传导过程,重点揭示了产生“负敏感性之谜”的核心动因是“经营杠杆”,即揭示出“利润下滑→经营杠杆攀升——>双杠杆共振下财务杠杆伴随式上升”的负敏感性得以形成的路径——正是经营杠杆与盈利能力之间的负相关以及经营杠杆与财务杠杆的正相关联合在一起,导致了盈利能力与财务杠杆之间的负敏感性之谜。这为解释“负敏感性之谜”提供来自微观财务学视角的全新解释。(4)进一步探索了负敏感性之谜的异质性特征,发现外生波动对边际(濒临亏损)企业的经营杠杆的冲击会更剧烈,进而导致其成本压力会更大、财务杠杆扩张需求会更强,负敏感性更显著。但对于盈利能力较强、成长机会较好的企业,这一负敏感性特征被明显弱化。这一发现不仅为解释“为何越是僵尸企业,财务杠杆率反而越高”这一现象提供了全新解读,也为如何化解这一负敏感性提供了思路借鉴。同时,由于负敏感性意味着利润率(增长)与杠杆率(风险)的背离,因此找到弱化负敏感性的途径,对于理解如何同时实现“稳增长”与“防风险”之间的动态平衡、推动经济稳态发展具有一定政策指导价值。

二、逻辑分析与研究假设

(一)经营杠杆与盈利能力之间的敏感性分析与研究假设

现有文献对企业盈利能力的决定因素研究大多是从企业的成长性、规模、生命周期、现金持有、财务杠杆等角度展开,而本文则从经营杠杆视角展开分析。经营杠杆是指“因存在固定性经营成本而导致息税前利润变动大于销售额变动的杠杆效应”。从成本形态划分,企业的成本最终分为固定成本和变动成本。当销售额增长时,企业的固定成本和变动成本的增长速度与销售额的增长速度不同,即息税前利润并不随着销售量的变动而成比例变动。在较高经营杠杆率的情况下,当企业销售额减少时,利润将以经营杠杆率的倍数成倍减少;当企业销售额增加时,利润将以经营杠杆率的倍数成倍增加。经营杠杆率愈高,利润变动愈强烈,企业的经营风险也就愈大;经营杠杆率愈低,利润变动较平稳,企业的经营风险也就较小。

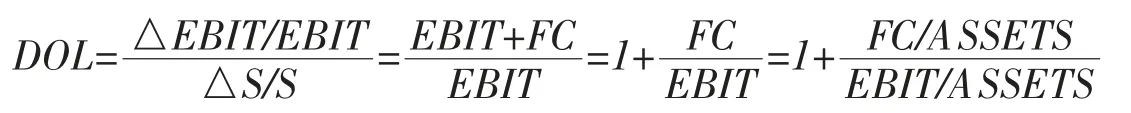

经营杠杆效应可用经营杠杆系数DOL来衡量。从财务管理角度看,DOL还可表述为以下形式。

DOL=TCM/(TCM-F),由于S-变动成本=TCM=EBIT+F,故存在如下等式:

其中,TCM为边际贡献,F为固定成本,EBIT为息税前利润 (简称为利润),S为销售收入,ΔEBIT为利润的变化额,ΔS为销售收入的增减额,FC为固定成本,ASSETS为总资产。

在F既定下,DOL大小取决于EBIT水平,(1)当EBIT为正时:曲线形状如图1中的区间I所示;(2)当EBIT为负时:若EBIT>-F,曲线形状如图1中的区间II所示。若EBIT<-F,曲线形状如图1中的区间III所示;(3)当EBIT<-F时:意味着(S-变动成本)<0,即价格低于单位变动成本,此时,企业越生产越亏损,本文将其定义为扭曲式生产。

图1 经营杠杆与盈利能力多区间关系分析图

如图1所示:无论企业盈利能力在哪个区间,需求冲击导致的利润下滑,都会导致企业经营杠杆出现上行。这意味着经营杠杆与盈利能力之间尽管存在由多个区间构成的非线性关系特征,但二者之间无论在哪个区间都存在“负”敏感性特征。

综合上述分析可知,经济增速下行带来的收入冲击,会导致企业边际成本增加,实际收入水平降低、利润下滑。从图1可知,这会在各个利润区间上导致经营杠杆的放大。特别地,对那些濒临亏损的企业(即边际企业)而言,此时,由于经营杠杆被放大到无穷大,所以,销售下滑很可能导致企业直接面临破产风险。基于上述,本文提出如下假设。

假设1:经济增速下滑条件下,经营杠杆与盈利能力之间将产生明显的负敏感性特征。

(二)经营杠杆与财务杠杆的关系分析与假设

扩张经营杠杆有助于企业较快地实现规模经济,这对于初创企业而言尤其明显。经营杠杆扩张的过程主要是借助固定资产投资来完成,因为无论是固定资产的折旧,还是其他固定管理费用以及研发费用,都会加速企业固定成本FC的增长,而由DOL的定义式可知,FC的上升会对经营杠杆产生牵引作用。加之经营杠杆的扩张又会通过强化息税前利润对总销售量的弹性来进一步提升厂商的生产积极性,从而导致厂商再次加大固定投资,并由此形成一个正反馈过程。换言之,经营杠杆扩张是固定投资扩张的结果,同时又会进一步引发固定投资的攀升。这意味着在抵押机制下,经营杠杆扩张很可能会伴随着财务杠杆的共振式扩张过程。于博和Gary Gang Tian通过构建面板门槛模型,证明了产能扩张会在抵押机制下,导致企业产生更强的信贷依赖,且信贷依赖的结构存在从“商业信用依赖”向“银行信贷依赖”转移的特征。[18]赵建指出,经营杠杆和财务杠杆之间存在双杠杆共振特征,并且这一正相关特征部分源于国有企业为主导的产权结构。因为在一个国有企业拥有垄断权的产业体系里(无论是初期的行政垄断还是后期的自然垄断),通过不断地投入资本性支出来扩大生产边界和组织边界,从而树立规模竞争力,似乎已成为国企的必然选择。尽管在产业发展初期,当资产规模和资产负债率在适度范围内时,这种双杠杆共振有助于实现规模和效益的统一。[13]于博以产能为规模门槛,证明了高经营杠杆是固定资产投资扩张的结果正是固定资产投资扩张带来的抵押便利,实现了经营杠杆和财务杠杆的“共振式”扩张格局。[16]

综上,本文认为:企业固定资产投资越高,越会伴随企业经营杠杆的上升,加之固定资产投资越扩张越会导致企业向银行举债时的抵押品越多、抵押价值越高,信贷约束越低,这又导致财务杠杆出现攀升。所以,企业经营杠杆与财务杠杆之间存在双杠杆共振特征。因此,存在如下假设。

假设2:经济增速下滑条件下,财务杠杆与经营杠杆之间具有显著正敏感性特征。

(三)“负敏感性之谜”的逻辑解释——基于经营杠杆视角

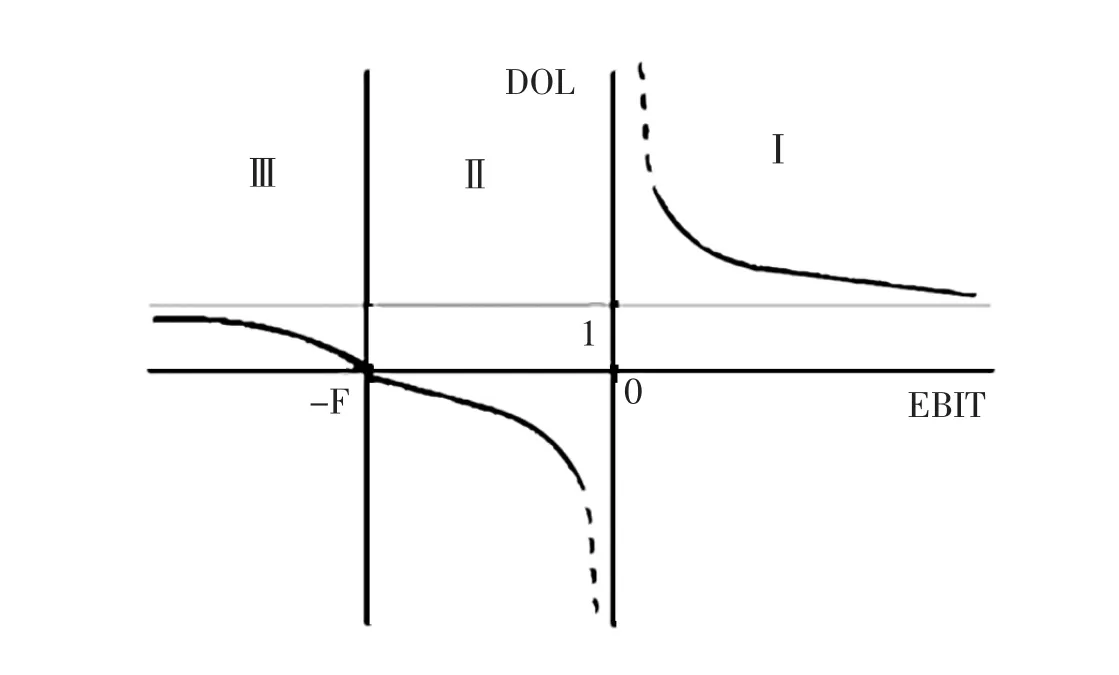

综合上述两方面分析,本文认为,当经济增速进入下行阶段后,伴随投资机会下降以及企业盈利能力的下滑,利润水平的下降会在经营杠杆的传导下,引发财务杠杆的攀升,进而导致财务杠杆对盈利能力的负敏感性特征。表1为这一“负敏感性”的存在提供了特征事实方面的依据。因为表1显示,低盈利能力的企业,其财务杠杆从均值上看,确实显著高于那些具有高盈利能力的企业。

表1 方差分析表(样本期:2012—2018年)

综合上述逻辑与特征事实分析可知,经营杠杆的存在为解释财务杠杆与盈利能力之间的“负敏感性”之谜提供了新思路。这是因为:盈利能力对经营杠杆存在负向影响,盈利下滑会抬升经营杠杆,这一负向冲击又会在经营杠杆与财务杠杆的共振机制下,被传导至财务杠杆,从而对财务杠杆也产生负向影响,由此导致了盈利能力和财务杠杆之间“负敏感性”的形成。因此,本文假设如下。

假设3:经济增速下滑背景下,财务杠杆对盈利能力具有负敏感性特征,且经营杠杆的存在是推动财务杠杆随盈利能力的下降而反向攀升(即负敏感性之谜)的重要中介因素。

三、实证设计

(一)“经营杠杆—盈利能力”之间的敏感性检验设计(检验假设1)

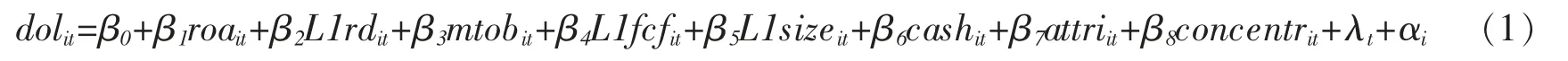

模型(1)中,dol为经营杠杆,roa为盈利能力。对于经营杠杆这一核心变量的选取,借鉴Chen et al.的成果,采用公式(b)代替公式(a)来进行度量。[12]

Chen et al.利用(b)式代替(a)式计算经营杠杆的原因在于有助于提升经营杠杆的外生性。[12]他们认为,经营杠杆是由其所在行业的生产技术决定的,因此,其变动水平主要取决于技术进步之类的外生因素。然而,在(a)式的计算中,经营杠杆明显取决于企业盈利能力(a式分母),即在(a)式下,经营杠杆是盈利能力的函数,但考虑到经营杠杆的扩张又能影响盈利能力,故意味着以(a)式来度量dol时,人为地对经营杠杆增加了内生扰动。为排除这种内生性的影响,直接以(b)式来度量经营杠杆。为了确保这一变换后的计量方式与定义式中的经营杠杆具有较好的可比性,本文对不同度量口径下的经营杠杆的演变趋势进行了比较,结果发现:新口径下,经营杠杆的运行趋势更加稳定,波动性明显下降。这表明新的度量方式确实有助于过滤掉盈利(EBIT)波动这一相对内生的因素的扰动作用。同时,新口径在运行趋势上更具平稳性的这一特征,也与现实中企业因固定投资刚性而导致经营杠杆“易升难降”的现实特征相吻合。

此外,同样遵循Chen et al.的方式,我们还对固定成本FC的度量方式进行了一定调整,这是由于企业并不披露可变成本或固定成本(FC)数据,而是仅仅列出销售商品的生产成本和期间费用(销售、一般和管理费用),对于这一问题,Chen et al.的做法是使用相对粘性的期间费用来代替固定成本,因为他们通过验证销售成本和期间费用,发现期间费用是成本的“准固定”部分,因此使用相对粘性的期间费用来代替固定成本。本文也遵循这一口径来度量固定成本FC。

控制变量方面,引入了企业属性attri、股权集中度concentr、账面市值比mtob、全部现金回收率cash、经营性现金流fcf、企业规模size以及研发费用占比rd[12]。为降低控制变量内生性问题,还对rd、size、fcf进行了滞后1期处理。

(二)“财务杠杆—经营杠杆”之间的敏感性检验设计(检验假设2)

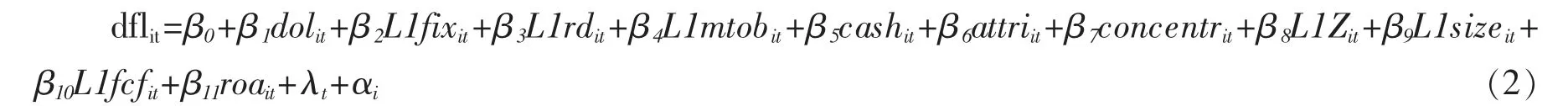

其中,dfl为财务杠杆,考虑到短期债务融资在现实中广泛使用,且“长债短借”作为中国在债务期限结构上的重要特征对盈利能力具有显著的弱化作用[6],以及短期银行信贷获取能力在提高企业投资效率、提升利润率方面的积极作用[19],本文将财务杠杆定义为短期杠杆,即dfl的度量口径为“流动负债/总资产”。dol为核心检验变量,代表经营杠杆,口径设定与模型(1)一致。控制变量方面,引入了盈利能力roa、固定资产比率fix、企业属性attri、股权集中度concentr、财务风险Z、账面市值比mtob、经营性现金流fcf、全部现金回收率cash、企业规模size及研发费用占比rd[12]。为降低控制变量的内生性问题,还对fix、rd、Z、size、fcf、mtob进行了滞后1期处理。

(三)“财务杠杆—盈利能力”之间的“负敏感性”关系的初步检验设计(检验假设3)

模型(3)中,dfl为财务杠杆,计量方式同模型(2),roa是核心观测变量,计量方式同模型(1)。控制变量方面,引入了固定资产比率fix、企业属性attri、股权集中度concentr、财务风险Z、账面市值比mtob、经营性现金流fcf、全部现金回收率cash、企业规模size以及研发费用占比rd[12]。为降低控制变量内生性问题,还对fix、rd、mtob、size、fcf进行了滞后1期处理。

(四)“盈利能力→经营杠杆→财务杠杆”的中介效应检验设计(进一步检验假设3)

以经营杠杆为中介因素,构建了如下验证负面感性之谜的中介效应检验模型:

上述中介效应检验的三个路径方程中,pecu为公司独特性,其余相关核心变量及控制变量的设定与前文一致不再赘述。

实证预期方面:(1)若假设1成立,则预期在path a的路径方程中,roa的系数应该显著为负;(2)若假设2成立,则预期在path b & c’的路径方程中,dol的系数应该显著为正;(3)若假设3成立,则预期在path c的路径方程中,roa的系数应为负;在path a 的路径方程中,roa的系数应显著为负;在path b & c’的路径方程中,dol系数应显著为正、roa系数应显著为负。

四、变量、样本与描述性统计

(一)样本选择

本文数据来源于国泰安和Wind数据库,按照2012版证监会行业准则,选取了2012—2018年中国沪深A股制造业上市公司的年度财务报告数据,并对样本作了如下剔除或填充处理:(1)剔除2012年后上市的企业以及ST类企业;(2)若样本企业缺失单一年度的有效观测值,则以临近年度的数据进行填充;(3)对所有连续变量均进行了上下1%的缩尾处理。经上述处理后,最终得到1353家样本企业,有效观察值9471个。

(二)变量定义

表2 主要变量的定义及计量口径

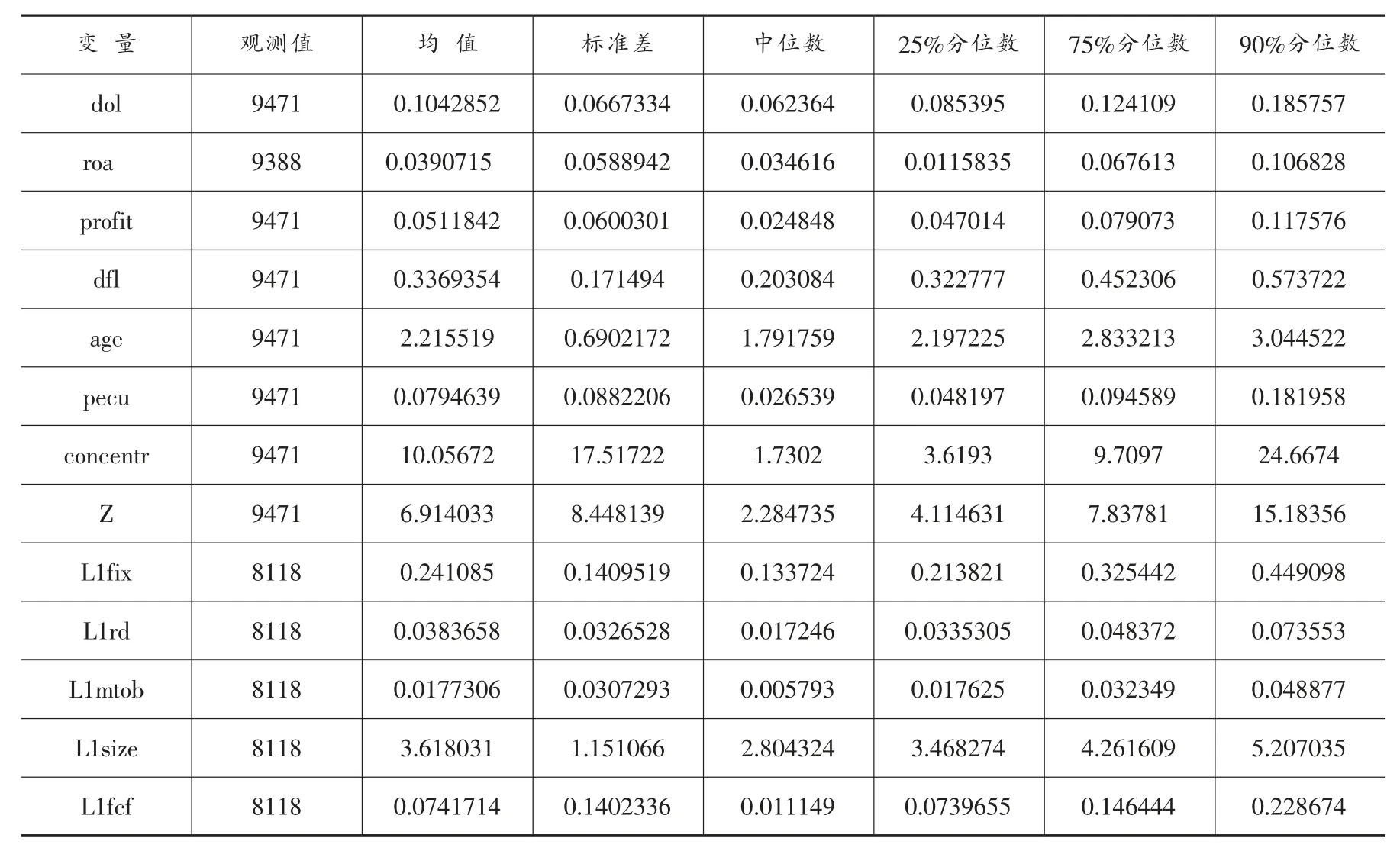

(三)描述性统计

描述性统计重点考察经济增速下行阶段企业经营杠杆是否真的存在上升压力。根据计算式(a)可知,若经济下行期FC的存量水平越来越超过盈利能力,则意味着当经济增速不断下滑,利润越来越不足以覆盖固定成本,而这一过程的长期积累,最终将推动经营杠杆在下行阶段出现攀升,并由此导致盈利能力与经营杠杆呈现负相关特征。那么,下行阶段,盈利能力真的不足以覆盖固定成本么?

表3结果表明:(1)profit均值为0.0512,roa均值只有0.0391,相比之下,期间费用占总资产的水平(dol)却高达0.1043,暗示出经营杠杆在经济下行阶段确实蕴含着不断攀升的压力。(2)从分布上看,Profit这一代表盈利能力的指标中,约75%的企业是低于7.91%,而期间费用占总资产的比重中,只有不到25%的企业是低于8.54%的,这意味着有将近80%的企业存在成本覆盖压力,即有将近80%的企业潜藏了经营杠杆攀升压力,只有位于顶部的25%不到的高盈利企业(甚至是位于顶部10%的高盈利企业)才能在经济下行期以利润来覆盖不变成本,从而得到相对稳定的经营杠杆。由于预期此类企业经营杠杆相对稳定,因此,本文预期其“经营杠杆—盈利能力”很可能不存在负相关,并由此导致“负相关之谜”也不存在。对此,后文实证过程将给出进一步验证和分析。

表3 主要变量的描述性统计

五、实证结果与分析

(一)负敏感性之谜的分阶段面板模型检验(检验假设1~3)

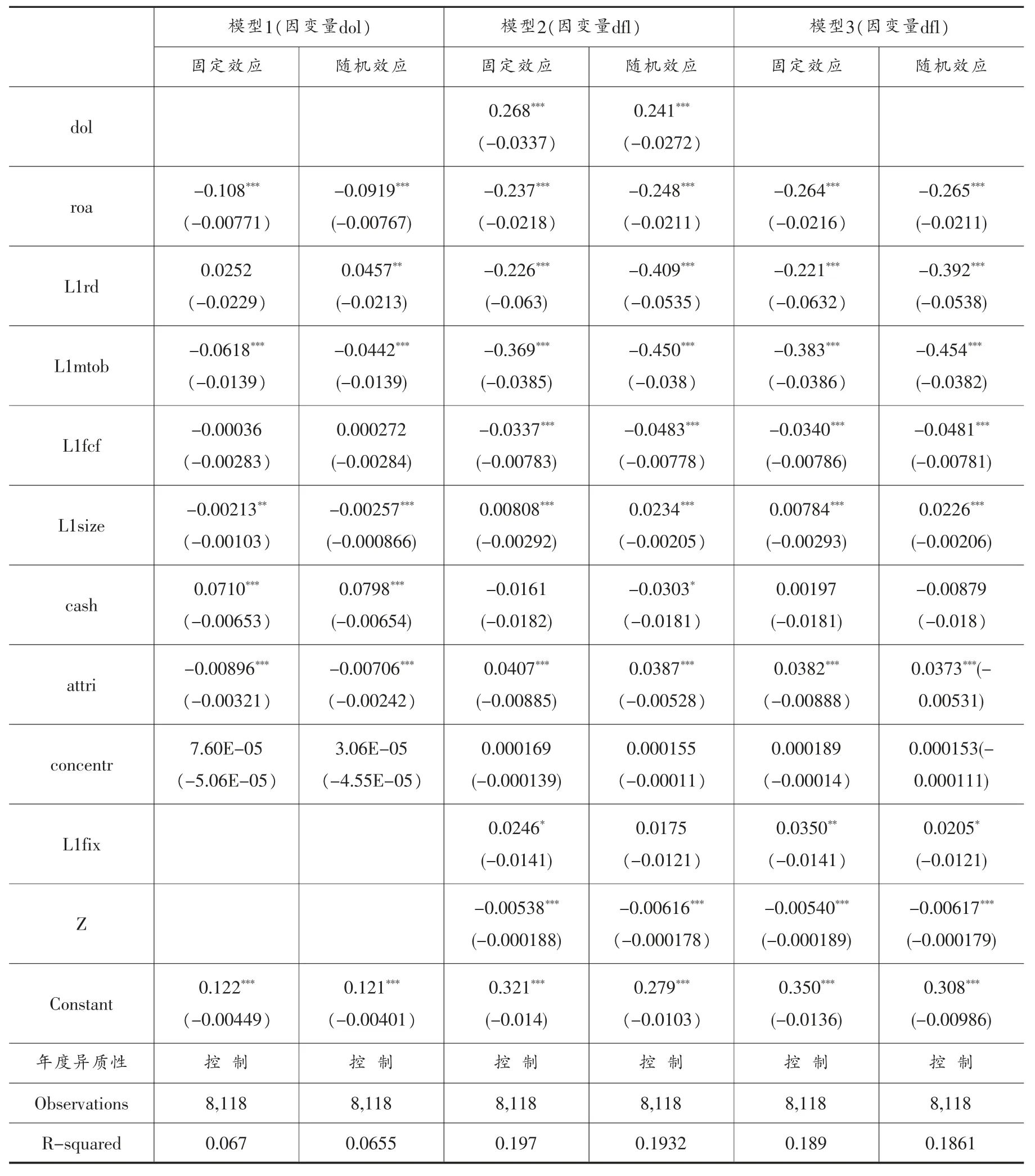

表4表明:(1)由第2、3列可知,无论是固定效应还是随机效应回归,盈利能力roa的系数均显著为负,表明利润下滑会导致企业经营杠杆出现上升,这与假设1预期经济增速下滑条件下“经营杠杆—盈利能力”之间具有明显的负敏感性相吻合;(2)由第4、5列可知,经营杠杆dol的系数均显著为正,这表明中国经济在微观层面存在天然的“高经营杠杆”与“高财务杠杆”共振的双杠杆结构,这与假设2预期经济增速下滑条件下“财务杠杆—经营杠杆”之间具有显著正敏感性相吻合;(3)由第6、7列可知:无论固定效应还是随机效应,盈利能力roa的系数均显著为负,这表明伴随企业盈利能力水平的下降,财务杠杆反而呈现上升的变化趋势,即财务杠杆与盈利能力之间确实存在“负敏感性之谜”,即假设3得证。

(二)“负敏感性之谜”的中介效应检验(进一步验证假设3)

表4 负敏感性之谜的分阶段面板模型检验

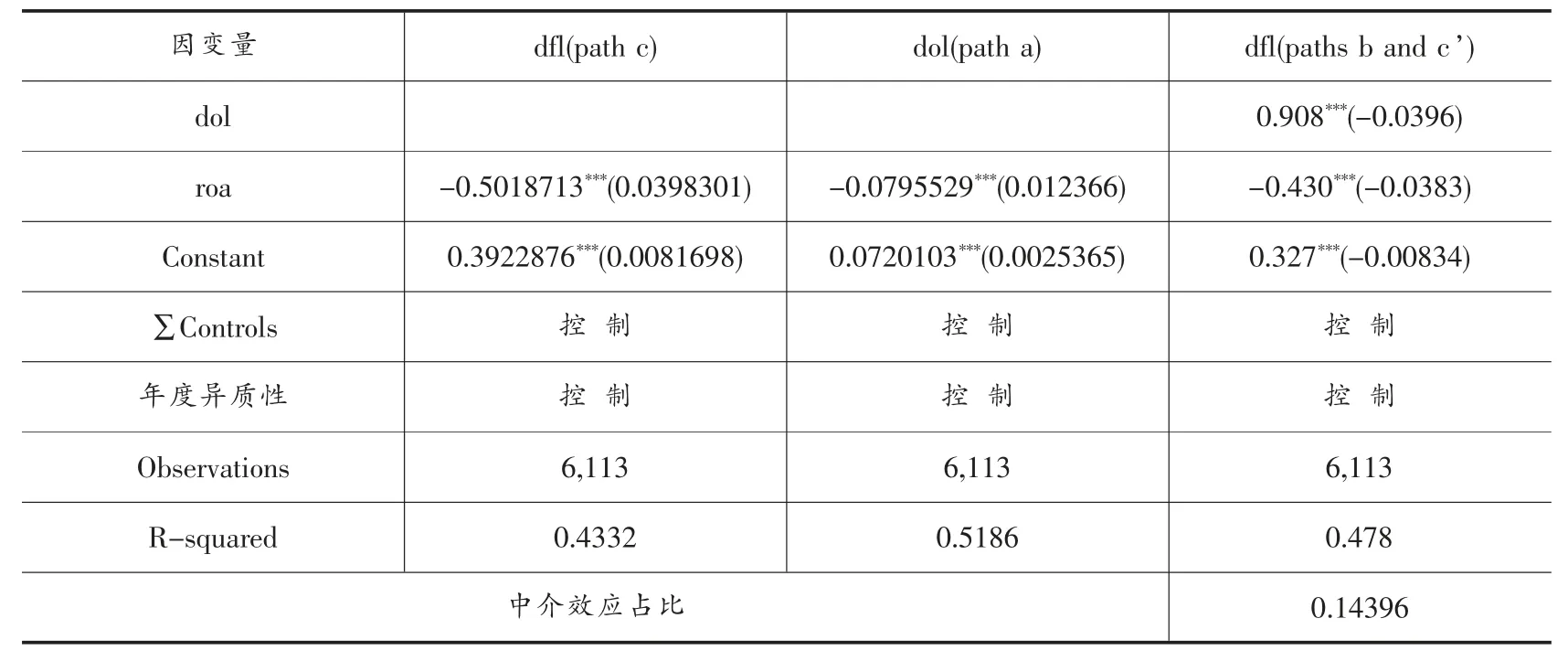

假设3的验证包含两部分:验证负敏感性之谜存在和验证负敏感性之谜源于经营杠杆这一中介效应。表4第6、7列对前者进行了检验,表5通过中介效应检验补充了对后者的验证过程。

表5表明:(1)在中介效应分析中,第2列的总效应系数c为-0.3246,显著为负,证明负敏感性在中介效应模型下依然存在。(2)在第4列综合效应分析中,经营杠杆对财务杠杆的影响系数b为0.0867,确实显著为正,即存在双杠杆共振特征;同时,控制经营杠杆后,盈利能力对财务杠杆的影响c’为-0.356,也显著为负,这与前文研究结论均一致。(3)在中介效应的第3列回归中,我们发现盈利能力对经营杠杆的影响系数a(0.0358)却并没有像预期一样显著为负,而是转为正,同时中介效应占比(a*b/c)最终为负值①。

表5 中介效应传导机制检验

尽管path a的回归与预期不一致,但并不代表逻辑分析中的中介效应不存在,这是由于样本存在较强异质性所致。具体解释如下:在描述性统计中,我们曾发现有将近80%的企业是存在经营杠杆攀升压力的,只有位于顶部25%的高盈利企业(甚至位于顶部10%的高盈利企业)才能在经济下行期以利润来覆盖不变成本,从而得到相对稳定的经营杠杆,并预期此类企业经营杠杆相对稳定,因此,其“经营杠杆—盈利能力”敏感性(表5第3列中roa回归系数)“不存在”负相关特征。理论上看,此类企业盈利能力与经营杠杆呈正相关的逻辑是:由于此类企业盈利能力较强,因此往往会对经营前景预期更加乐观,这将导致其在固定投资扩张方面的意愿更强,从而导致其固定成本FC的扩张速度也更激进。换言之,尽管经济增速整体处于下行期,但此类企业却拥有较高的利润增速,由于其固定成本的增速通常会因乐观预期而同样保持较快增速,所以,其经营杠杆会与利润水平呈现同向运行趋势,将导致其经济杠杆与利润率之间呈现出“正敏感性”特征。

若上述逻辑解释合理,则意味着:(1)剔除盈利能力位于头部的25%的企业后,中介效应模型下,“经营杠杆—盈利能力”间的敏感性(第3列中的roa系数)很可能转为负,从而满足实证预期;(2)对于盈利能力位于头部25%的企业,“经营杠杆—盈利能力”敏感性很可能显著为正,加之其“经营杠杆—财务杠杆”间也具有正敏感性,故高利润率企业的盈利能力与财务杠杆会因上述两阶段均为正相关而不再具有负敏感性特征,即“负敏感性之谜”对于高利润率企业而言,可能存在局部失灵。

表6 基于中低盈利能力区间的中介效应检验

为此,本文补充了表6和表7。其中,表6剔除了盈利能力在头部25%的企业样本,重新进行了中介效应检验;表7结合模型(3)对盈利能力在头部25%的企业样本进行了负敏感性缺失检验。

表6表明:在剔除头部25%的企业样本后,中低盈利能力企业的利润水平与杠杆水平之间的负敏感性特征转为显著成立,且经营杠杆在负敏感性形成过程中扮演了中介。

中介效应成立是由于:1.“盈利能力→经营杠杆”(path a)传导阶段,roa系数确实转为了负值,且非常显著;2.“经营杠杆→财务杠杆”(path b)传导阶段,dol系数显著为正;3.在控制了经营杠杆的影响后,“盈利能力→财务杠杆”(path c’)间接传导作用,即roa的系数依然显著为负,并且“盈利能力→财务杠杆”(path c)的直接传导下roa系数也显著为负;4.中介效应sobel检验通过,经营杠杆具有部分中介作用,且中介效应占总高效应的比重为14.40%。

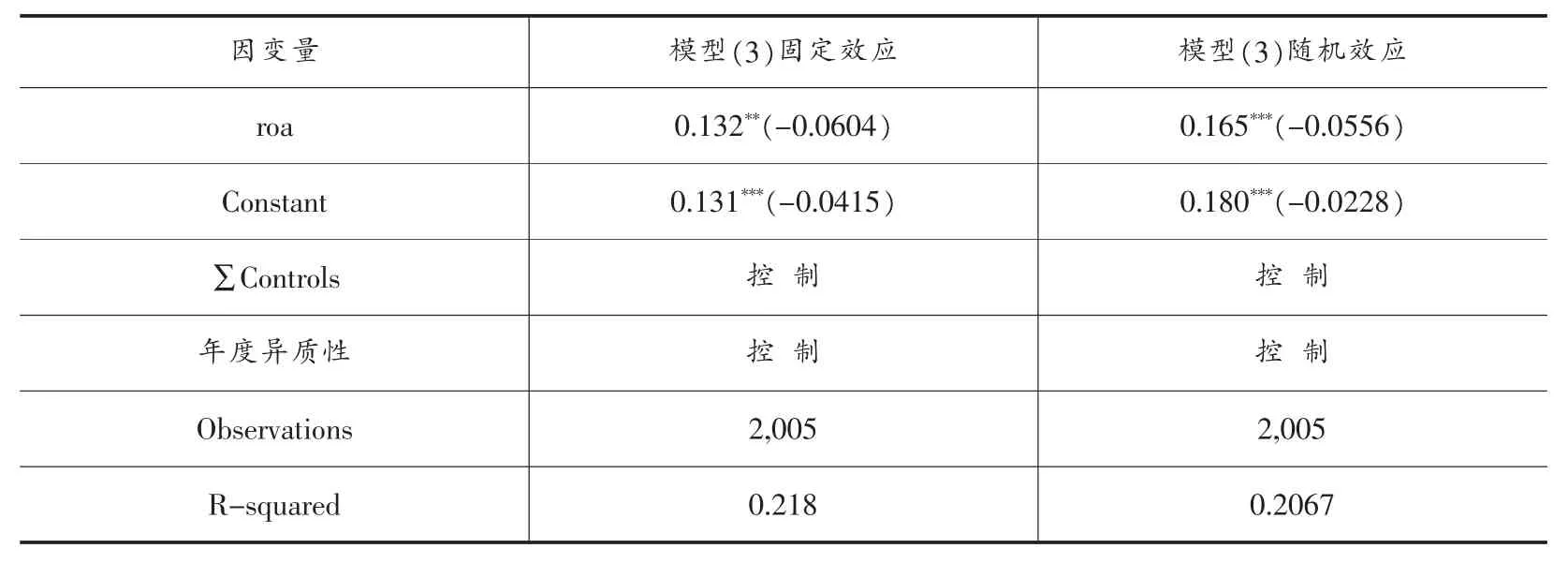

表7表明:只保留盈利水平位于头部25%的样本时,高盈利能力企业的盈利能力对财务杠杆系数显著为正,这表明较高的盈利能力水平下,从盈利能力对财务杠杆的总效应上看,企业不存在财务杠杆逆盈利能力攀升之谜的问题,即“负敏感性之谜”并不存在。

表7 基于高盈利能力区间的“负敏感性缺失”检验

(三)对负面性之谜的异质性特征的再检验(基于面板数据)

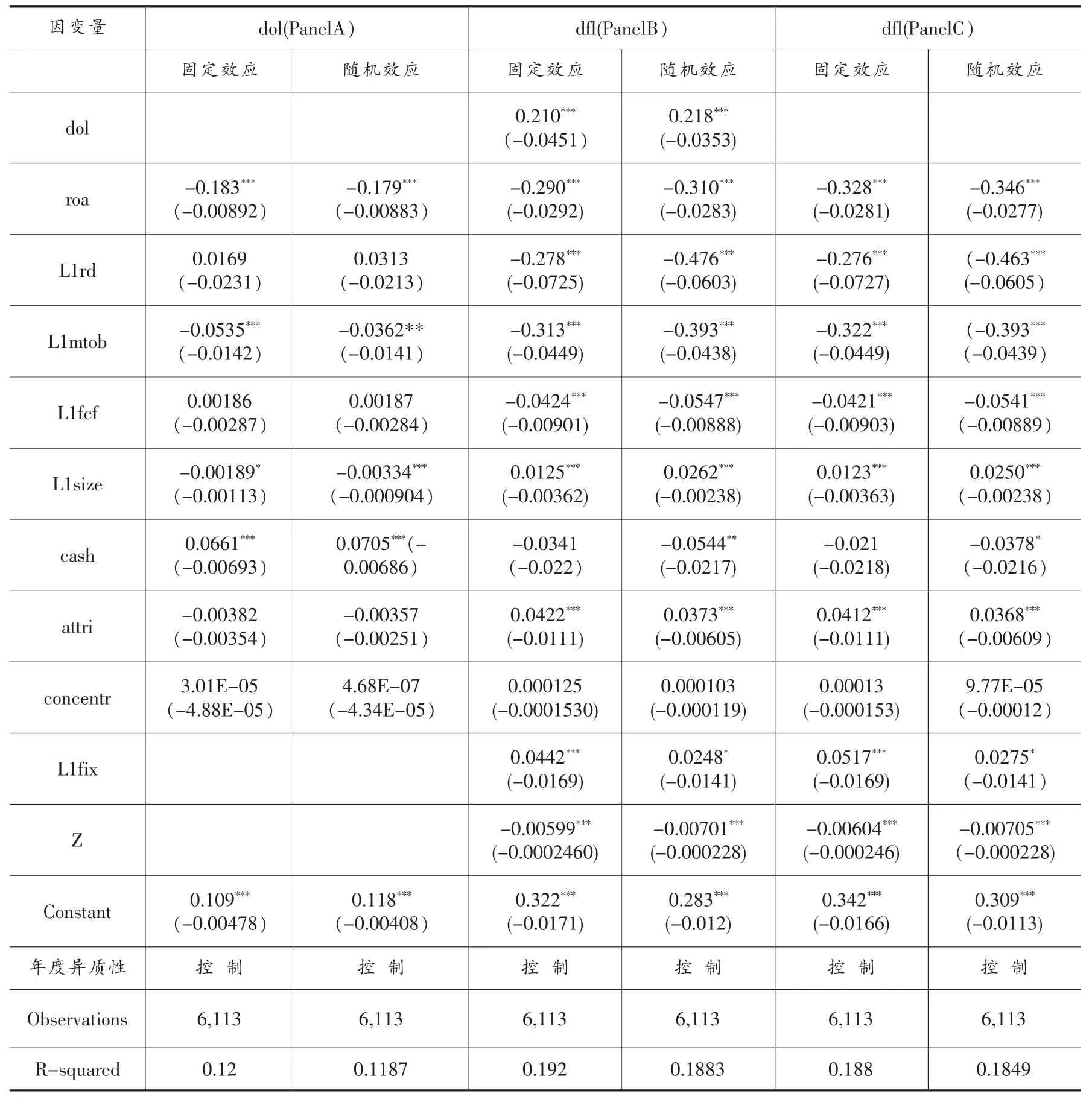

为了提高实证稳健性,本文还进一步剔除了高盈利能力企业,专门对中低盈利能力企业的盈利能力、经营杠杆和财务杠杆间的关系进行了面板数据检验。相关回归结果详见表8。

表8 中低盈利能力下“负敏感性之谜”的存在性检验

表8中,Panel A显示盈利能力的回归系数显著为负、Panel B显示财务杠杆的回归系数显著为正、Panel C显示盈利能力的系数显著为负。上述结果意味着:即使从面板数据来看,在中低盈利能力区间下,“财务杠杆—经营杠杆”间的负敏感性特征也依然成立,假设1~3的预期再次得到验证。

五、稳健性检验

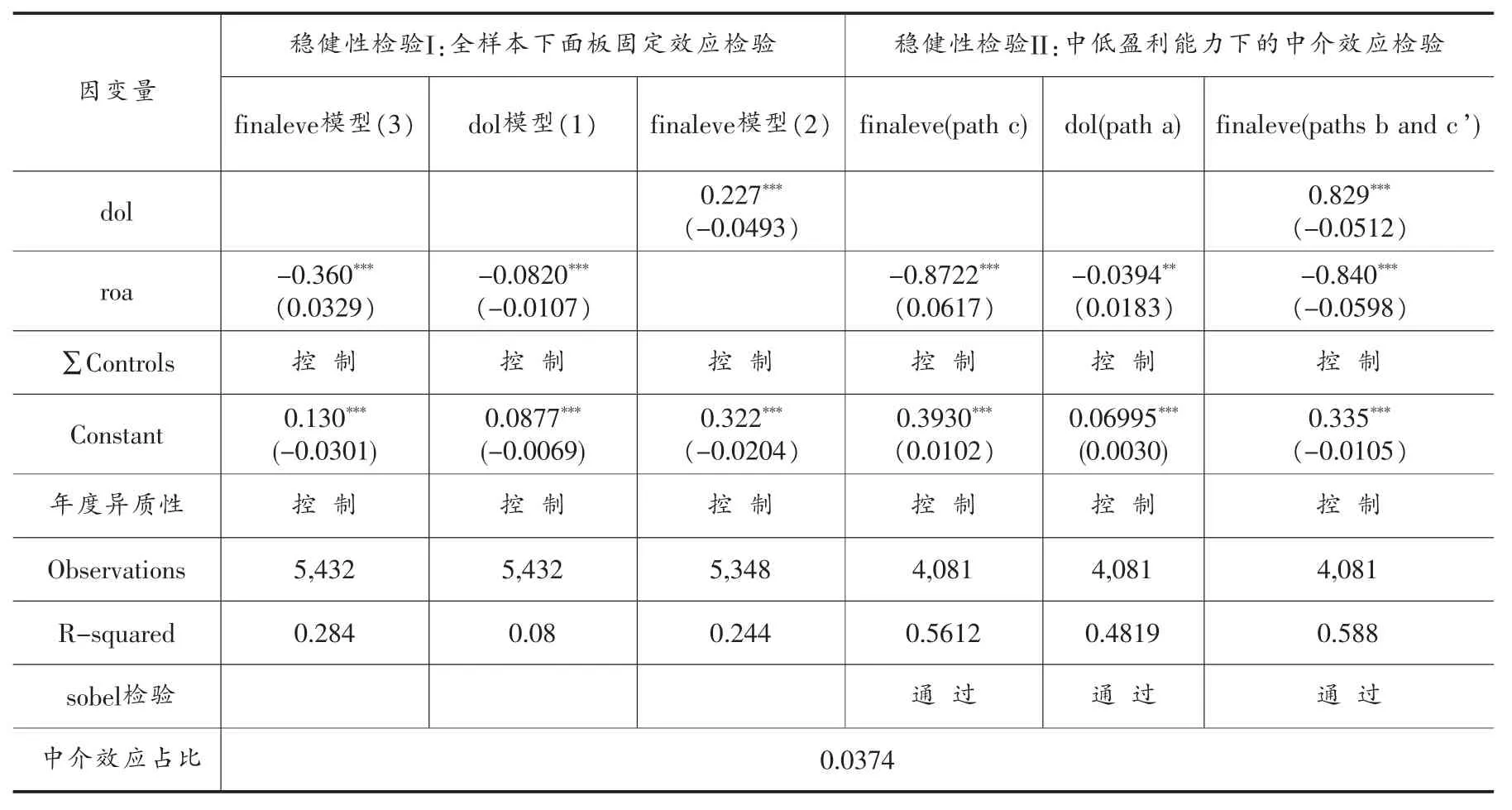

由于2017—2018年企业违约、股权质押爆仓现象趋于频繁,很多企业随利润下滑而演变为边际企业(趋于0利润),这导致经营杠杆向无穷大演进,这很有可能导致经营杠杆的财务学内涵被降低。考虑到这一问题,本文在稳健性检验中,过滤掉2017—2018年这段高风险期,仅用财务数据更为正常的2012—2016年制造业上市企业数据重新进行回归。除上述周期调整外,稳健性检验还对主检验中的变量也进行了一些的替换。参考曾春华和杨兴全的做法,[4]采用了总的资产负债率(而非短期杠杆率)作为财务杠杆的度量口径。这一改进意味着本文的研究结论不再受长期或短期财务杠杆率这一度量口径的限制,而更具一般性价值,这增强了本文逻辑结论的有效性和适用性。限于篇幅,本部分仅列示了全样本下面板固定效应及中低盈利水平下中介效应检验结果(见表9)。

表9 稳健性检验

稳健性检验I显示,变换样本周期及使用新的代理变量后,本文假设1、假设2及假设3中关于负敏感性的存在性预期均再次得到验证,从而证明了本文研究结论具有一定稳健性,不受变量计量口径的限制及周期限制。稳健性检验II显示,在中低盈利区间下,负敏感性之谜的产生确实与经营杠杆的传导紧密相关,因为中介效应检验第2列中roa的系数依然显著为负。

六、结论与启示

(一)主要研究结论

本文利用2012—2018年沪深A股制造业上市公司面板数据分析及中介效应分析,检验了盈利能力下滑与财务杠杆率扩张并存这一异象背后负敏感性之谜及其传导机制,主要研究结论包括:

第一,经济下行期,收入与利润下滑会导致不同盈利区间下的企业经营杠杆均出现“攀升”,在经营杠杆放大引发风险效应的同时,经营杠杆扩张后的产能增长又会通过抵押机制提高企业的财务杠杆扩张能力,从而使得经营杠杆与财务杠杆之间产生双杠杆共振格局,并使得盈利能力下滑导致的经营杠杆上升在共振作用下被传递至企业财务杠杆,进而引发企业在低盈利预期下保持激进式的财务扩张,形成利润率与财务杠杆率之间产生负敏感性之谜——利润越低反而财务扩张越积极。

第二,传导机制检验表明,正是经营杠杆与盈利能力的负敏感性以及经营杠杆与财务杠杆之间正共振性的叠加,形成了从利润下滑→(负敏感性下)经营杠杆攀升→(正敏感性下)财务杠杆上升的负敏感性特征。换言之,文章不仅提出了负敏感性之谜,还从财务学经营杠杆视角对负敏感性之谜的成因进行了解释,并给出了经营杠杆的中介作用。这与传统文献沿“财务杠杆→盈利能力”这一方向来研究二者负相关逻辑存在本质区别,即本文沿反方向,并借助经营杠杆这一特殊视角重新反思了二者存在负相关关系背后的财务学逻辑,故拓展了这一领域理论研究的逻辑边界和实证思路。

第三,异质性分析表明,并非所有企业都会存在负敏感性之谜——对于中低盈利能力的企业而言,经济减速背景下,盈利下滑会倒逼经营杠杆攀升,这一负向联动关系在经营杠杆与财务杠杆的共振下,会被传递至财务杠杆,进而形成负敏感性之谜。但对于那些盈利能力较强的企业而言,由于其对未来成长性存在乐观预期,稳定的盈利能力很可能带来激进的固定投资扩张意愿,从这将导致固定成本(FC)随固定投资扩张而保持高速增长,进而推升了经营杠杆,并使其与盈利能力保持正相关关系,在双杠杆共振下,这一正向关系会被传递至财务杠杆,于是,盈利能力与财务杠杆之间便不会再出现负敏感性,即不存在盈利越强→经营杠杆越小→财务杠杆越低的负敏感性形成机制。

(二)研究启示

第一,高经营杠杆是盈利能力与财务杠杆负相关的一个重要原因。因此,面对经济下行,必须对自身生产能力(经营杠杆)采取谨慎扩张策略,即需要在“高经营杠杆”带来的规模经济效应和“高经营杠杆”带来的风险放大效应之间做好风险权衡。

第二,经济增速下行带来的需求冲击会经过“经营杠杆—财务杠杆”之间的共振螺旋进一步将企业风险从经营风险放大至财务风险。而金融危机后的“四万亿”经济刺激方案,以及其他的货币政策或财政政策支持,很可能会借助“经营杠杆”这一生产性路径,放大对企业乃至整体经济的风险效应,尤其是在外生需求冲击加速“边际企业”形成时,会放大需求波动对企业破产的冲击能力。

第三,在当前债务周期不断恶化的条件下,要想平衡好“稳增长”与“防风险”之间的关系,首先需要企业切实通过提升创新水平来提升盈利能力、鼓励企业加大研发创新投入、降低企业广告费用等系列手段来降低固定成本开支,从而缩小自身的经营杠杆,进而降低对外生冲击的放大乘数。其次,考虑到双杠杆共振效应的存在,建议金融机构对高经营杠杆企业采取更为审慎的信贷投放策略。最后,对于边际企业而言,应丰富自身融资方式,摆脱对传统间接融资的依赖,降低外生冲击对自身财务危机(杠杆危机、流动性危机)的影响。

第四,双杠杆共振的经济后果是,一方面企业借助经营杠杆不断消耗要素资源,另一方面企业又借助财务杠杆消耗金融资源,二者互相反馈和轮动的后果是一边经济波动在不断增大,一边经济运行效率始终无法被有效提振。同时,“高经营杠杆+高财务杠杆”的“双高”结构,会导致收入过度向经营杠杆的拥有者(产业资本)和财务杠杆的拥有者(金融资本)集中,劳动获得的分配份额终将越来越少,导致最终的需求萎缩。而需求萎缩作为长期冲击,又会在“双杠杆”共振下对经济产生更多负面冲击,这与明斯基提出的内生经济非稳定性特征异曲同工。这意味着,以金融去杠杆政策为例,单纯立足金融来进行杠杆调控是不够的,应在政策上兼顾企业创新扶植、提高企业盈利,通过更为激进的财政政策来缓解企业经营压力、降低经营杠杆,从而实现两种杠杆间的共振式回落。

注释:

①中介效应模型中,系数a指自变量X到中介变量M的影响水平;系数b指中介变量M对因变量Y的影响水平;系数c指自变量X对因变量Y的直接影响。其中,自变量X通过中介因素M对Y的影响占X对Y的总影响的比例为中介效应占比,用a*b/c来表示。