捷克历史遗迹语言景观的历史与当下

尼尔·伯梅尔 路德·克尼特尔 方小兵 何山华

提 要 本文考察捷克共和国境内的一座雄伟庄园,即赫鲁比洛霍则茨(Hrub? Rohozec),及其周边图诺夫镇(Turnov)的语言景观,讨论该庄园的标识和展示手法在功能和意识形态上与周边城镇的区别及其形成原因。该建筑的历史、所传达的信息和预想的受众,以及对受众和庄园历史所持的观念立场,都影响了最终呈现出的复杂结果。

关键词 语言景观;语言意识形态;捷克语;德语;多语现象

中图分类号 H002 文献标识码 A 文章编号 2096-1014(2020)04-0023-14

DOI 10.19689/j.cnki.cn10-1361/h.20200402

The Linguistic Landscape of a Czech Heritage Site:Recording and Presenting the Past and Present of Hrub? Rohozec

Neil Bermel and Luděk Knittl

Abstract In this study, we examine the linguistic landscape of Hrub? Rohozec, a stately home in the Czech Republic and that of the surrounding town of Turnov. In doing so, we suggest how and why the practices of signage and display differ functionally and ideologically from the practices in the surrounding town. The history of the building, the nature of the information conveyed, the projected audience and ideological stances towards them and towards the homes history all contribute to a complex picture facing the observer.

Key words linguistic landscape; language ideology; Czech; German; multilingualism

作者简介:尼尔·伯梅尔,男,英国谢菲尔德大学教授。电子邮箱:n.bermel@sheffield.ac.uk。路德·克尼特尔,男,英国谢菲尔德大学语言学硕士、教育学硕士。电子邮箱:l.knittl@sheffield.ac.uk。方小兵,男,南京晓庄学院副教授,南京大学中国语言战略研究中心研究员,主要研究方向为语言规划学与术语学。电子邮箱:languefang@163.com。何山华,男,扬州大学副教授,主要研究方向为语言政策、外语教育。电子邮箱:heshanhua@yzu.edu.cn。

* 本文为缩减和修改版,完整版请查阅Tamah Sherman和Jiri Nekvapil主编的English in Business and Commerce(De Gruyter出版社,2018年)。

一、引 言

本研究考察捷克共和国一个雄伟的庄园及其周围的语言景观。通过综合使用语言景观研究所采用的各种方法和工具,我们尝试了解,对一个结构化的教育基地(如文化遗迹)的研究如何影响语言视觉表现形式的使用和分布,以及这种语言环境在物理和功能上与其所在城镇的差异之处。

在第2节中,我们将考察语言景观研究的一些方法,并解释本研究与这些方法的关聯。第3节将介绍我们所研究的图诺夫镇(Turnov),提供有关其语言景观的量化和质性数据,并对这些数据进行总结和分析。第4节讨论我们的研究重点——赫鲁比洛霍则茨(Hrub? Rohozec)庄园,考察游客可进入的庄园内部区域的语言景观。结论部分对城镇和庄园的语言材料进行比较分析,并讨论研究结果对本领域现有研究框架的影响。

二、研究途径与方法

(一)相关研究

语言景观研究是通过语言的空间分布来描述不同群体所占据的物理域和拥有的社会域。它最初用于研究多语共处的城市地区,而使用这些语言的社群都是当地土生土长的(Landry & Bourhis 1997)。它利用视觉环境中的线索,包括行政机构和商业机构的标牌以及非正式的通知,揭示这些社群如何通过创造和分享语言空间以标记其存在,并标明社群之间的关系。这些受到社会动因影响的物理建筑交错结合在一起,为来访者或体验者创造一个类似格式塔的整体外部印象(Ben-Rafael et al. 2010:xvi)。

语言景观研究路径有很多。本-拉斐尔等人(Ben-Rafael et al. 2010:xix)界定了语言景观研究中的4个主要理论视角:(1)权力关系,通过语码关系来解释,包括“自上而下”和“自下而上”的行为身份;(2)工具性和合理性,为行为者使用特定语码寻求“正当理由”;(3)语言竞争,强调不同语言的使用可以“诱导”目标群体;(4)身份标记,这意味着语言可以显示行为主体与客体之间的纽带。下文会讨论这些方面在目标地区的影响程度。

语言景观研究的另一个角度,已经从上述关于母语社区的核心研究领域,扩展到移民社区以及那些并非当地居民所使用的语言及其变体,前者如巴尼和巴格纳(Barni & Bagna 2010)考察了意大利城市中的中文和罗马尼亚语,后者如金边、柏林和首尔的英语使用显示了社会地位、现代性和财富差别(Kasanga 2012;Papen 2012;Lawrence 2012)。近年来,语言景观亦已扩展到运用其他类型的分析方法,例如考察那些可以指示祖籍的语言使用,美国威斯康星州的卢森堡语(Horner 2011),或艺术设施(Guilat 2010)和纪念馆(Shohamy & Waksman 2009:322~326)所呈现的语言。

最后是研究那些精心策划展示的环境中的语言景观。肖哈米和瓦克斯曼(Shohamy & Waksman2009:323)率先进行了这种研究,他们考察了讲述犹太人迁徙到巴勒斯坦那段历史的哈帕拉(Haapala)纪念馆,建议关注5种意义和信息来源:(1)地理位置、环境布置和设计;(2)照片及其标题;(3)书面文本;(4)多语使用;(5)参与意义激活和意义协商的人物。我们目前的分析对第一项只是简单地提及,因为城堡的位置并非馆长精心挑选的结果,但我们涉及了从(2)到(4)的所有领域,而(5)是本研究的重要部分。

作为一个研究领域,语言景观研究运用各种学科知识,以此获取不同研究所需的工具。语言景观作品的解释性与符号学自然联系在一起;斯考伦等人(Scollon & Scollon 2003)的研究结合了城市地理学的方法,以便更全面地审视标志的意义、功能和作用。定性民族志研究中的观察和访谈法更普遍地揭示了语言景观研究与社会学之间的联系,特别是与语言社会学的联系。与语言政策和规划的显性互动一直是这类调查研究的主题(Shohamy 2015;Sloboda 2009;Guilat & Espinosa-Ramírez 2016)。在社会科学中使用的定量方法也出现在许多语言景观研究中。本研究所提出的社会问题是通过各种形式的话语分析来探讨的,包括批评性话语分析。其中一些渐渐成为对广告语言的研究,这些研究更普遍地着眼于不同语言的功能及其在社会中的地位和作用(Piller 2001,2003)。我们从这一工具包中挑选我们所需要的:主要是一般性的民族志技术、城市地理和广告分析,尽管我们也借鉴了地理符号学和语言规划学。

最后,当语言景观从上述典型的多语视觉环境继续发展时,就扩展到强调话语的混合性研究中(Pennycook 2012)。在这类研究中,多语共存不仅成为既定空间的社会建构属性,而且反映出该空间中存在的使用不同语言的社群。换言之,我们从语言竞争“最佳空间”的含蓄概念转变为语言共存的概念。在语言共存中,语言的使用是共享的。随着语言景观研究视野的拓展,我们对特定语言的使用和选择所涉及概念的理解也在不断发展和拓宽,这就引出了本文所探讨的问题。

(二)本文研究的问题

本文将语言景观研究拓展到博物馆和国家文化遗迹,以捷克共和国图诺夫镇雄伟的赫鲁比洛霍则茨庄园为例。博物馆和历史古迹以不同于其他地点的特定方式并置展示语言:“土著”人口向那些有着不同兴趣和知识水平的国内外观众展示某一主题,这一主题常常对国家叙事具有重要意义。

斯考伦等人(Scollon & Scollon 2003:170)指出“……这些展品展示空间被留出,不向公众开放,或者至少不被公众‘使用,以免人们对它们采取行动或改变它们”。因此,不像“主流”的语言景观案例研究,这些展览或展示都是精心策划的,也不像典型的城市中心或种族混合居住区那样开放,因而受社会修正和“自下而上”影响的程度较小。这种研究与上面提到的吉拉特(Guilat)、肖哈米和瓦克斯曼(Shohamy & Waksman)的研究联系更为紧密。

多语言标牌既有信息功能,也有符号功能,两者之间存在张力,我们通过视觉迹象和文本特征来加以区分(Landry & Bourhis 1997)。换言之,我们不仅对所传达的内容感兴趣,也对所选择的形式感兴趣。这一想法来源于符号学框架下的斯考伦等人(Scollon & Scollon 2003:2~8)以及布洛迈特和兰波特(Blommaert & Ramport 2011:5)的索引性概念或“符号的内涵意义”,他们根据早期社会语言学对语码转换的探索调整了自己的定義。此外,我们还试图从我们的发现中得出一些结论,即探讨我们观察到的实践背后的语言意识形态,正如内克瓦平和谢尔曼(Nekvapil & Sherman 2013:85~86)所建议的那样,从实践到意识形态,而不是反过来。

本研究中的数据有多种来源。学生们在图诺夫镇的中心地带收集了120张照片和90个多语种标牌的视频片段,在赫鲁比洛霍则茨的建筑和地面上还收集了49张照片和67个标牌和展品的视频片段。我们还分析了作为该地点日常工作的一部分文本:捷克语导游文本、当地网站、简要英文旅游说明,以及特许经营摊位上出售的两本捷克语亮光纸小册子,每本约20页。此外,还通过公开信息渠道采集了有关赫鲁比洛霍则茨和该地区的资料。这些材料大部分用作定性研究,并通过对不同地区数据结果进行三角验证得出结论。

三、图诺夫镇的语言景观

(一)背景介绍

图诺夫镇,人口为14 335,位于布拉格东北76公里处的波希米亚“内陆边界”。这一地区历史上是捷克人的定居地界,与传统的德语区苏台德相邻。1930年的人口普查显示,图诺夫的8593名居民中,有8253人申报为捷克斯洛伐克国籍(1930年人口普查的数据可在第三方网站上获得,例如民间组织Valka.cz,2007)。在比例上,整个地区似乎与该镇大体相似(捷克统计局数据)。1930年的捷克国土上近三分之一人口在普查中申报为德意志族(1921年10 010 000人中有3 061 369人;1930年10 670 000人中有3 149 820人)。在1945年和1946年期间,德裔居民被驱逐离开此地,至今未返。当地数据显示,2012年有326名外国居民(原籍未细分)。[1]

根据捷克行政法第二部分第二章第16款,捷克语具有该国工作语言的地位:“工作语言:工作程序以捷克语完成,文件以捷克语撰写。工作的参与者可以使用斯洛伐克语,文件也可以用斯洛伐克语提交。”[2]捷克议会和政府曾多次坚决否定有关将捷克语定为国家语言并规定其具体使用领域的法律提案。

《城市法》(Zákon o obcích,2000)在第4部分,第29款规定:“社区名称、社区邻里、街道和其他公共场所均以捷克语命名”。但除了在命名上,该法没有提到其他方面的语言使用。[3]值得注意的是,该法没有说明为什么应该使用捷克语,也没有提及禁止或强制使用英语等外语。[4]

图诺夫镇有一个制造基地,是通往热门旅游度假地“捷克天堂”的门户之一。2012年,图诺夫旅游信息中心的办公室登记了45 086份信息咨询,其中42 480份(94.2%)来自捷克人,2606份(5.8%)来自外国人。这些外国咨询者中,786人来自德国,586人来自荷兰,331人来自奥地利,255人来自附近的波兰,219人来自俄罗斯,193人来自法国,84人来自斯洛伐克,67人来自丹麦,50人来自英国,35人来自意大利。

斯洛伐克人可以利用接受性双语与捷克人交流。共有2522名咨询者寻求捷克语以外的材料和标牌信息。其中,1117位(44.3%)来自德国和奥地利这样的德语国家,而非德语国家有1405位(55.7%)。在荷兰和丹麦,英语被广泛使用,如果与少量的英国人合并,总共有703名外国人(27.9%)可以被认为英语非常流利。这种比例在整个地区大致相似:在捷克天堂地区的旅游信息中心,96%的游客是捷克人,其余4%主要是德国人、荷兰人和波兰人。[5]

如果按照说母语的人数来计算,那么上述数字表明,任何告知游客信息的标牌,其第二语言都应是德语。然而,正如我们将在下面看到的,情况并非如此。

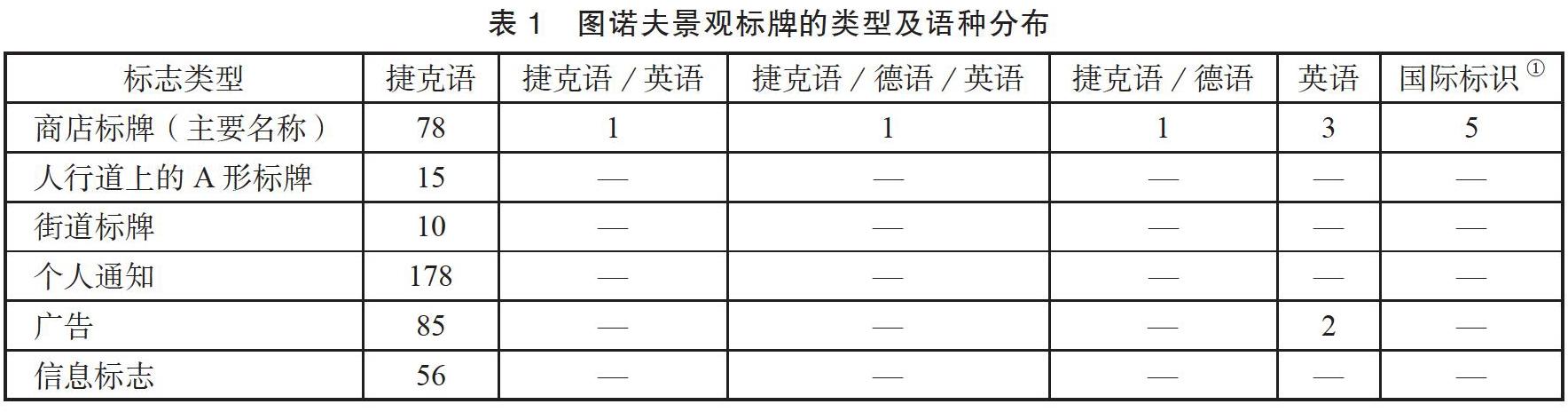

(二)调查数据

为全面了解图诺夫镇标牌使用的语言种数,我们采集了火车站与市中心之间主要干道上的所有标牌,并使用雷赫(Reh 2004:4)的方法对其进行分类。鉴于捷克特有的社会文化状况,我们的分类稍微详细一些。调查共发现435个标牌,具体数据见表1。

从这些数字可以清楚地看出,图诺夫镇呈现出一种基本上是单语的视觉外观,包含外语的标牌主要限于英语和德语,但比例很小,不到2%。

(三)数据分析

我们发现多种非本地语言的存在,如果考虑到当地的捷克人能使用的就是这些语言,那这种选择就可以理解了。根据约根森等人(J?rgensen et al. 2011:33)的说法,这种方法可以描述为多语实践(polylanguaging)。

捷克语是图诺夫镇默认的通用语言。即使在外国旅客可能会到达的火车站和公共汽车站,外语标牌也很少。图1中的标识牌清楚地显示了这一点。

这张公交汽车总站出发标识牌对外国旅客不作任何提示。虽然有些信息可以从格式或上下文中直观地显示出来,但非母语者很容易将路线号(第2栏)与上车区号(第5栏)混淆,无法确定哪辆巴士去总站,哪辆巴士去医院。最能说明此类问题的是图诺夫火车站的国际售票处,见图2。这里唯一的外语信息是一个显示车站开放时间的小标牌(右下角)。

图诺夫的旅游标志也说明其旅游市场主要面向国内。区域旅游信息中心的大型广告(图3)以捷克语为大标题,底下配有部分信息的英语译文(但不包括图片标题)。

(四)语言表征

根据上文所述,有些地方的语言特征其实是可以预测的。我们并没有发现所谓的“自上而下”和“自下而上”文本之间的明显区别,而是发现了不同的语言配置和模式。

自上而下的文本可以定义为那些“从公共权力的中心出发抵达‘普通公民”的文本,而自下而上的文本“则是由无数的参与者(个体或企业团体)一道产生和呈现的——通常从公众中产生并向公众呈现的内容”。这里的研究问题是:“源自社会高层的指令,以及源自主导文化的明确政策,在多大程度上与‘源自下面的语言景观行为进程一致”(Ben-Rafael 2009:49)。

在自上而下的文本类别中,我们发现由国家机构和地方政府(如捷克铁路、捷克国家遗产研究所、图诺夫镇议会、国家地理和地籍办公室等)编制的官方文件(如时间表、价格表)通常以3种语言提供信息:捷克语、德语和英语,并按顺序排列。从这一点上,我们可以直观地看到内克瓦平和谢尔曼(Nekvapil & Sherman 2013:92)所说的:“语言、交际和社会文化现实的管理存在于文本本身之外。”然而,我们没有发现任何已公布的语言政策或任何可能作为其基础的法律依据。

第二类自上而下的文本则表现不同。其中包括信息材料,即旅游中心和个别博物馆的标牌和通知。其文本首先以捷克语呈现,其次(如果有的话)以英语呈现。如果出现第三种语言,则可能是德语。这更类似于大餐馆和某些当地公司自下而上的典型文本中的语言使用。

因此,这样的国家话语在某种程度上是存在的:德国是最突出的区域邻国,但它并没有彻底地贯穿自上而下的生产者的文本。相反,其中许多反映了一种自下而上的观点,在非正式的、地方代表性的层面上,德语常常不存在,而是以单一的外语——英语——占主导地位。因此,语言选择的决定性因素似乎不是自上而下和自下而上的生产者之间的划分,而是一系列更复杂的动机,这些动机可能部分是程序性的,部分是功能性的,并导致我们要求在评估自上而下文本是如何产生的方面有更大的区分度。[7]

更进一步,我们发现3种主要语言的不对称性是完全一致的。例如,一个当地的机构用“伪多语”的“喝彩餐厅”(Restaurant Plaudit)名字在标牌上做广告。该文本是捷克语,但广告牌上有德国和英国国旗(这可能向外国游客暗示,工作人员将能够用相关语言交流,或者至少可以使用多种语言菜单),还有一个突出的箭头和国际通行的“100米”表述方式来显示其具体位置。实际使用的菜单有3种语言:捷克語、英语、德语,按预期顺序排列。然而,特色菜标牌只用了捷克语,外语只是表面上的。

图诺夫镇周围发现的英语单词中,很大一部分是以商店、产品和公司的名义出现的。生活食品餐厅橱窗里的大菜单全是捷克语。如果我们不了解捷克语,广告牌上对Agentura促销的描述就不会告诉我们它是专门从事大幅面印刷工作的。宣传Bona Spray Mop的海报文字显然只针对捷克语的使用者——向他们解释该商品究竟是做什么用的(“让地板清洁变得很容易——只需喷一下然后擦除!”)。深入到手工制作的标志、布告牌、营业时间等,我们发现图诺夫的街道上几乎没有外语。

总之,图诺夫的一些外语标牌是针对旅游者的,而其他一些标牌并不针对外国人,只是为了满足当地捷克人。最显著的区别不在自上而下和自下而上的文本之间,而是在某些高度传统化的自上而下文本和其他文本之间。对于非旅游导向的商业标牌,正如奥巴尔(OBarr 1994)所指出的,“广告的次级话语”是使用外语所传达的隐含信息。在这里,英语(如Bona Spray Mop广告中的英语)在本质上不是信息性的,其作用在于发出一种“权威的声音”(Piller 2001:161),显示这个广告有一个双语受众,他们是成熟的、有趣的、国际性的、面向未来和面向成功的(Piller 2001:163)。

若以本-拉斐尔等人(Ben-Rafael et al. 2010:xix)提出的框架来解释图诺夫镇中的多语现象,权力关系和身份标记似乎并不十分相关。外语文本的出现并不是基于工具性和合理性,而是因为在某些地方由于英语的声望而产生的语言竞争。就这些功能而言,该镇的标牌以捷克社区有限但却可理解的多语种语库为基础。外语主要表现在最高的、呼唤性文本层面,这一层次吸引了人们的注意力,并促成了某种互动。然而,图诺夫镇标牌的“主体”形式默认选择是捷克语。这是唯一可靠的获取细节的途径。正是在这一背景下,我们现在转向考察赫鲁比洛霍则茨庄园。

四、赫鲁比洛霍则茨庄园的语言景观

(一)庄园简介

赫鲁比洛霍则茨位于图诺夫镇郊吉泽拉河上的一处悬崖上。入口的停车场上有几个关于该地区的旅游信息标志和一家小咖啡馆。穿过景观公园的大门,就来到建筑物的正门。

几年来,游客人数一直保持稳定。2009年是统计游客国籍的最后一年,其中捷克游客为23 592人(80.2%),外国游客为5815人(19.8%)。

这座建筑物最初是一座军事化的城堡,但经过几个世纪的改造和翻修,变成了一座雄伟的庄园。它有3层楼和宽敞的地下室。该庄园有3个不同的功能区:一个供游客使用的区域,包括场地、庭院、售票处、商店和咖啡厅;一个供工作人员使用的区域,包括经理办公室、储藏室、导游室和其他因安全原因而对公众关闭的地方,比如塔楼;还有一个展区,包括地下室、一楼的侍者室、房地产办公室和佣人厨房,以及构成王朝家庭生活区的大部分二层公寓。

参观者可以在游客区内自由活动,不得进入工作人员区,只能凭门票和导游陪同进入展览区。这些地区的语言面貌反映了它们不同的功能。

(二)游客区

在大门入口处,游客可以看到排列的各种语言标牌。大多数标牌都尊重整个城镇非官方标志的等级制度:捷克语是常有的,有时候还是唯一的,见图4a;有时候是捷克语和英语,见图4b;3种语言都有时,以捷克语为主,德语排第三位,见图4c;只有一个小标牌是德语和捷克语,没有英语,见图4d。

该区域的临时标牌由小型A型架组成,如图5a—d所示,A型架仅用捷克语印刷或书写。有些临时标牌,如图5a和图5b,似乎纯粹是为了吸引游客的注意力或引导游客朝着正确的方向走;另一些临时标牌,如图5c和图5d,则提醒游客他们可以做的事情:尝试去咖啡馆或租用野餐配件,或者开展游戏,如在地面上使用槌球。

游客通过大门进入建筑物主体后,可以在庭院和3个公共房间自由漫步:门厅、售票处和礼品店,以及咖啡厅。关于庄园和旅游的信息,印在光滑的海报上,如图6a所上为捷克语,下为英语。偶尔有一些文件,例如图6b中城堡石膏模型上的标志,已经打印出来并固定到位,只使用捷克语。

售票处的门票和票价信息由国家遗产研究所区域办公室(见图6c)统一制作,这些文本遵循整个区域景点的统一格式。按照镇上此类官方标志的顺序,文本为捷克语、德语和英语(按顺序)。但是,由于有些材料没有翻译出来,译文与正文并不等同。和镇上其他地方一样,细节内容只用当地语言提供。

柱廊的墙壁上张贴着通往附近景点的标志,如其他遗址、节日等。这些都只用捷克语单语标示。只有一个例外:图诺夫犹太教堂的广告牌,它显然是为了吸引国外的犹太游客。[8]

与大多数公共场所一样,各种附加的、当地制作的标志将游客引导到接待点,并告诉他们将呈现什么。一些重要地点使用双语,并使用符号和国际通用标识来满足其他游客的需求,如图7a和图7b。不太重要的语言景观通常是单语的,如图8a和图8b。

总而言之,在游客区,英语标志着一个“官方公告”,引导游客了解在哪里可以买到车票、找到洗手间或获得一些点心。捷克语是“主体语言”或“基础语言”,是提供细节和进一步信息的唯一媒介语。德语很少出现,其他语言则在需要时才会出现。

如果我们看一下这个雄伟的庄园和整个地区的游客人数,我们可能会期望德语有一个更突出的视觉存在。如前所述,以德语为母语的游客是当地旅游景点信息中心的最大国外访客群体,而到赫鲁比洛霍则茨旅游景点的外国游客比例似乎明显高于景点信息中心(上面提到旅游信息中心外地访客占5.6%,而赫鲁比洛霍则茨旅游景点外国游客占19.8%)。

然而,赫鲁比洛霍则茨的外语使用策略是一贯的和明确的。超过80%的游客能说捷克语,因此捷克语出现在所有的标志上,排在第一位,并通常是大字体。对于剩下的不到20%,英语是作为一种国际语言提供的,没有任何其他一个国家语言能够享有特权位列前排。我们已经看到,以英语为母语的游客数量很少,因此这里的英语纯粹作为一种通用语:标志上的英语不是為英国人而设,而是为整个访客群体而设。[9]

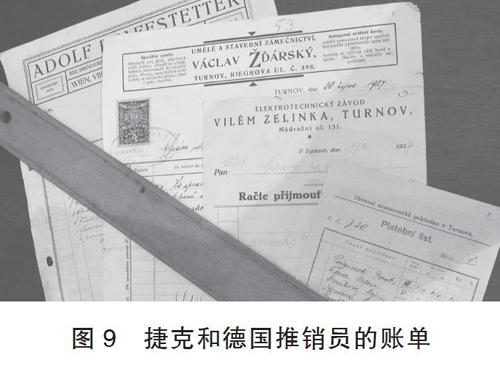

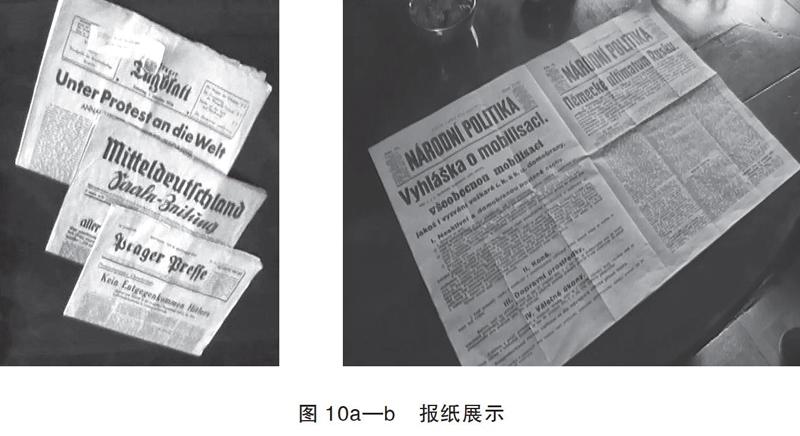

报纸通常三三两两地展示,主要是德语报纸,其次是捷克语报纸,偶尔用匈牙利语和英语报纸。见图10a和图10b。这些报纸都来自二战早期(1938~1939年),有的头版有关于捷克斯洛伐克被吞并以及即将与苏联开战的报道。

总体而言,德福尔斯·瓦尔德罗德家族的赫鲁比洛霍则茨庄园被描绘成一个以德语为基础语言的多语言环境。较旧的材料主要是图片和书籍,德语和拉丁语占优势,也有少量的法语、意大利语和捷克语材料。在较新的材料和短文中,出现了克罗地亚语、西班牙语和英语等其他外语。因此,策展迎合了大部分讲捷克语的游客,但也微妙地突出了各种历史点。这个家族与纳粹政权的联系是通过展览材料的挑选来呈现的,它与周围捷克环境的联系也是如此。现在呈现的是一个更为复杂的家庭形象,这个家庭把自己置于20世纪最血腥冲突中的错误一方。

五、结 论

我们的探索将我们引向两个方向。我们考察了图诺夫镇和赫鲁比洛霍则茨庄园的当前视觉环境,观察捷克语与外语的使用有何不同。我们还调查了语言被用以描绘庄园诸方面历史的方式,让我们看到语言及其代表的民族特征如何被安排进历史话语。图诺夫镇和赫鲁比洛霍则茨庄园的视觉呈现是不同的,但我们看到了两者相似或相关的运作方式,这表明即使在同一更广阔的环境中,语言的选择也会产生不同的结果,例如,在中等城镇的公共领域和文化遗迹那种特殊环境之间。

正如我们所看到的,图诺夫镇的多语现象是多语实践的一个例子:它的外语文本不是由外来社区生成的,而是由捷克当地的语言库决定的。我们发现,不按照信息来源(自上而下和自下而上)对文本进行明确区分,而是按照程序性或功能性进行区分——我们称之为官方类和信息类——更有助于解释语言的选择:官方类的文件和标牌依次包含捷克语、德语和英语,而非官方的信息类标牌大多是捷克语,其次是英语,德语要么排在第三位,要么经常缺席。波兰语很少出现,尽管图诺夫的位置距离波兰边境不到50公里。在这种情况下,英语和德语是用来与游客交流的,是面向外部的。我们还注意到,英语单词和短语出现在文本中(尽管很少是整个文本),但不具有任何实际功能,这些单词和短语可能会妨碍那些使用捷克语但又懂一点英语的人理解这些文本。我们试图解释这些英语短语的另一个功能,并在一个普遍承认的事实中找到一种可能的解释,那就是,英语在外国常被用于标识地位和生活方式,为产品和服务增加声望和现代性。

然而,在所有这些情况下,捷克语都是主体语言:它是获取一切信息的关键,除了最浅表的层面外。内克瓦平和谢尔曼(Nekvapil & Sherman 2013)所观察到的多语工作环境中的语言行为,在图诺夫镇也能发现。一个人可以用英语“应付过来”,有时也可以用德语,尽管大体上“这里不使用德语”——但我们可以补充一个潜在的意识形态主张,即“要了解全部情况,你需要捷克语”。

赫鲁比洛霍则茨的情况反映并扩展了这一分析。这里很少有文字——可能只有票价标牌——在功能上像上面描述的那样是官方的。大量的文字是信息性的,似乎是为解决交流问题而专门设计的。按照肖哈米和瓦克斯曼(Shohamy & Waksman 2009)建议的研究路线,我们查看了所展示的物品、与物品和展品一起提供的文本,以及构成游客体验的多语言标牌。游客区的非捷克语文本为游客突出了最必要的信息,在这种背景下,捷克语是日常交流的主要语言。在博物馆,只会英语的游客“被剥夺”了当地语言提供的一些“特权”。展区内的非捷克语文本展示了该庄园居住者的多语生活,居住者的地位与其多语行为有关,各种使用外语的文化艺术品也证明了这一点。再次回到本-拉斐尔等人(Ben-Rafael et al. 2010:xix)的论述,以及我们之前的发现,即工具性、正当性和竞争性在周边城镇的语言选择中发挥了作用,而这样的情况也适用于游客区,但在展区中,在特定的展品选择、名称翻译和呈现方式上,我们也发现了权力关系和身份标记方面的证据。

包含专名的信息文本具有混杂性,这与周边城镇中的多语实践相似——社区中也使用单个外语单词和短语来标明地位和声望。这些现象描述了广义的意识形态的影响,正如伍拉德(Woolard 1998:5~9)所言:代表某一特定社会阶层经验的一组利益被认为是普遍成立的,这可能与权力的行使有关。就图诺夫镇而言,权力的行使是广告或通知的劝说性;就城堡而言,权力的行使是所提供信息的说教框架(由历史学专家向来访者传授信息)。

肖哈米和瓦克斯曼的框架以并置的方式处理两种语言——一种是本地语言,一种是单一的“国际性”语言——但是我们当前的例子至少包含了两种超越本土受众的语言。捷克语以外的两种语言在整个庄园中最为明显——英语和德语——其分布方式突出了它们发展过程中的对立。布洛马特和兰普顿(Blommaert & Rampton)注意到了多语种文本的历史层面,他们指出,任何特定文本“都可能带有全球移民流动及其特定人口、社会和文化动态的痕迹”(2011:2)。除了研究使用当地语言和旅游语言的实际动机外,我们还发现,现代展览中使用当地语言和旅游语言的方式可能与它们所具有或不具有的历史包袱有关。我们建议将使用或不使用某种特定语言的意识形态动机纳入考量。

在旅游区,德语作为一种外围旅游語言,在官方标牌和一些信息通知上都有。在展览区,它是主体语言,德语内容远远超过捷克语或其他语言。相比之下,英语在该建筑的展览区中处于边缘地位,只是偶尔出现在城堡图书馆或非耐用品中,在那里它表现为一种异国情调。然而,在游客区,它是主要的外语。在视觉上用英语提供的信息量远远超过德语,德语作为第二常见外语仅仅偶尔出现在标牌上。

因此,赫鲁比洛霍则茨可被描绘成一个拥有丰富多彩的多语种的历史空间,其居住者与整个欧洲的贵族家族和各个地区有着密切的联系。这些展品暗示了德福尔斯·瓦尔德罗德家族与德语和德国文化的紧密联系及其最终结果。因此,多语和多元文化的复杂性与捷克20世纪的一次大动荡联系在一起——表现出布洛马特和兰普顿(Blommaert & Rampton 2011:3)所称的“为争夺实权和象征性权力所进行的历史斗争留下的痕迹”。英语在这个中欧地区是一种外围语言,在德语、拉丁语、捷克语和法语的混合展品中几乎没有立身之处,却在参观者聚集区几乎完全取代了其他地区语言,成为外国游客获取信息的主要载体。城堡的多语历史在当今一个迥异的多语种环境中得到体现,并过渡到了当下。

參考文献

Barni, M. & C. Bagna. 2010. Linguistic landscape and language vitality. In E. Ben-Rafael, E. Shohamy & M. Barni (eds.),Linguistic Landscape in the City, 3–18. Clevedon: Multilingual Matters.

Ben-Rafael, E. 2009.A sociological approach to the study of linguistic landscapes. In E. Shohamy & D. Gorter (eds.),Linguistic Landscape: Expanding the Scenery,40–54. New York: Routledge.

Ben-Rafael, E., E. Shohamy & M. Barni. 2010. Introduction: An approach to an “ordered disorder”. In E. Ben-Rafael, E. Shohamy & M. Barni (eds.),Linguistic Landscape in the City, xi–xxviii. Clevedon: Multilingual Matters.

Blommaert, J. & B. Rampton. 2011. Language and superdiversity.Diversities13, 1–21.

Filipová, J. 2009. K někter?m otázkám úpravy jednacího jazyka ve správním ?ízení [On several regulatory matters regarding the operative language in administrative proceedings]. In R., Dávid, J. Necká?, D. Sehnálek (eds.),COFOLA 2009: The Conference Proceedings.Brno: Masaryk University. Available online at http://www.law.muni.cz/sborniky/cofola2009/ files/introEN.html (accessed 4 June 2015).

Guilat, Y. 2010. “The Holy Ark in the street”: Sacred and secular painting of utility boxes in the public domain in a small Israeli town. In E. Ben-Rafael, E. Shohamy & M. Barni (eds.),Linguistic Landscape in the City, 37–54. Clevedon: Multilingual Matters.

Guilat, Y. & A. Espinosa-Ramírez. 2016. The historical memory law and its role in redesigning semiotic cityscapes in Spain.Linguistic Landscape2, 247–274.

Horner, K. 2011. Language, place and heritage: Reflexive cultural Luxembourgishness in Wisconsin.Journal of Germanic Linguistics23 (4), 375–400.

iDNES.cz. 2017. Dědi?ka rodu Walderode vysoudila zámek Hrub? Rohozec [Heir of the Walderode line recovers Hrub? Rohozec castle]. Available online at http://zpravy.idnes.cz/dedicka-rodu-walderode-vysoudila-zamek-hruby-rohozec-pd1-/domaci.aspx?c=A110701_120237_liberec-zpravy_alh.

J?rgensen, J. N., M. S. Karreb?k, L. M. Madsen & J. S. M?ller. 2011. Polylanguaging in superdiversity.Diversities13 (2), 23–38.

Kasanga, L. A. 2012. Mapping the linguistic landscape of a commercial neighbourhood in Central Phnom Penh.Journal of Multilingual and Multicultural Development33 (6), 553–567.

Kolman, P. 2008. (Nov?) správní ?ád—otázka jednacího jazyka [The (new) administrative code—questions regarding operative language].Právo: ?asopis Pro Právní Teorii a Praxi 2. 25–30.

Landry, R. & R. Y. Bourhis. 1997. Linguistic landscape and ethnolinguistic vitality: An empirical study.Journal of Language and Social Psychology16, 23–49.

Lawrence, C. B. 2012. The Korean English linguistic landscape.World Englishes31(1), 70–92.

Malinowski, D. 2009. Authorship in the linguistic landscape: A multimodal-performative view. In E. Shohamy & D. Gorter (eds.),Linguistic Landscape: Expanding the Scenery, 107–125. New York: Routledge.

Město Turnov [Town of Turnov]. 2012. Available online at http://www.turnov.cz/cs/mesto/zakladni-informace.html (accessed 28 November 2014).

Nekvapil, J. & T. Sherman. 2013. Language ideologies and linguistic practices: The case of multinational companies in Central Europe. In E. Barát, P. Studer & J. Nekvapil (eds.),Ideological Conceptualizations of Language: Discourses of Linguistic Diversity,85–117. Frankfurt am Main: Peter Lang.

OBarr, W. M. 1994.Culture and the ad: Exploring Otherness in the World of Advertising. Boulder, CO: Westview.

Papen, U. 2012. Commercial discourses, gentrification and citizens protest: The linguistic landscape of Prenzlauer Berg, Berlin 1.Journal of Sociolinguistics16 (1), 56–80.

Pennycook, A. 2012.Language and mobility: Unexpected Places. Bristol: Multilingual Matters.

Piller, I. 2001.Identity constructions in multilingual advertising.Language in Society 30, 153–186.

Piller, I. 2003.Advertising as a site of language contact.Annual Review of Applied Linguistics23, 170–183.

Pour, V. & D. Naar.Profil Náv?těvníka 2010: Zpráva sv?sledky Pr?zkumu, Libereck? Kraj [The 2010 Visitor Profile: Report with Survey Results for the Liberec Region].Available online at http://www.liberecky-kraj.cz/cs/spravce/statistika/profil-navstevnika.html (accessed 28 November 2014).

Sbírka zákon??eské republiky [Law code of the Czech Republic]. 2014.Zákon o Obcích [Municipalities Act].Available online at http://zakony.centrum.cz/zakon-o-obcich (accessed 28 November 2014).

Scollon, R. & S. W. Scollon. 2003.Discourses in Place: Language in the Material World.London & New York: Routledge.

Sdru?ení ?esk? ráj [Czech Paradise Association]. 2013. Available online at http://www.cesky-raj.info/cs/region-cesky-raj/sdruzeni-cesky-raj/monitoring-navstevnosti/navstevnost-turistickych-informacnich-center-v-ceskem-raji-roce-2012.html (accessed 28 November 2014).

Sdru?ení ?esk? ráj [Czech Paradise Association]. 2017. Available online at http://www.cesky-raj.info/cs/region-cesky-raj/sdruzeni-cesky-raj/monitoring-navstevnosti/navstevnost-turistickych-informacnich-center-v-roce-2016.html (accessed 22 September 2017).

Seidlhofer, B. 2003.A Concept of International English and Related Issues: From “Real English” to “Realistic English”? Strasbourg: Council of Europe Language Policy Division.

Shohamy, E. 2015.LL research as expanding language and language policy.Linguistic Landscape1, 152–171.

Shohamy, E. & S. Waksman. 2009. Linguistic landscape as an ecological arena: Modalities, meanings, negotiations, education. In E. Shohamy & D. Gorter (eds.),Linguistic Landscape: Expanding the Scenery,70–87. New York: Routledge.

Sloboda, M. 2009. State ideology and linguistic landscape: A comparative analysis of (post) communist Belarus, Czech Republic and Slovakia. In E. Shohamy & D. Gorter (eds.),Linguistic Landscape: Expanding the Scenery,173–188. New York: Routledge.

Valka.cz. 2007.Turnov (okr.Semily) [town of Turnov, district of Semily]. Available online at http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/46761/start/-1 (accessed 28 November 2014).

Woolard, K. 2009. Language ideology as a field of inquiry. In B. Schieffelin, K. Woolard & P. V. Kroskrity (eds.),Language Ideologies: Practice and Theory,3–47. Oxford and New York: Oxford University Press.

特约编辑:王 飙

[1]参见 Město Turnov(2012)。

[2]法律文本由笔者自译。关于斯洛伐克语在捷克共和国地位的详细讨论,请参见Filipova(2009)和Kolman(2008)。

[3]笔者自译。如斯洛博达等人(Sloboda et al.)所述,当少数民族人口达到10%时,一些公共场所标牌的语言使用就具有强制性。然而,图诺夫镇没有一个少数民族达到甚至接近这个门槛。相关的法律条文请参见Sbírka zákon? ?eské republiky (2014)。

[4]某些地區使用“少数民族”语言,如德语或波兰语,属于前一脚注所述少数民族的例外。

[5]资料来源:Sdru?ení ?esk? ráj(2013)。游客可能是一个不具代表性的样本,但我们没有更可靠的研究材料了。利贝雷茨市地区的现有旅游调查(见Pour & Naar 2011)主要针对外国人,大致有三大旅游群体(德国人、波兰人和荷兰人),这方面的数据对我们更有用。纵观这些数字在随后几年的发展情况,我们可以看到,尽管总体游客人数有所增长,但比例大体上保持不变(Sdru?ení ?esk? ráj 2017)。

[6]国际标识指WC,BUS,TAXI,STOP这一类的国际通用语言,但不包括没有文字的符号标识。

[7]同样,Malinowski(2009)也质疑自上而下、自下而上的标签的一致性,并指出,当咨询加州奥克兰的韩国店主关于标牌语言使用时,会出现许多相互矛盾的解释。

[8]犹太教堂不是一个工作场所,而是一个博物馆,归属地方议会。参见http://www.synagoga-turnov.cz/,资料获取时间为2014年10月26日。

[9]内克瓦平和谢尔曼(Nekvapil & Sherman 2013:105~107)报告称,在捷克共和国一家德国公司的办公场所发现了一种普遍存在的意识形态,这种意识形态是“这里没有使用德语”等说法的基础,尽管事实证明存在一些德语文本。图诺夫镇和赫鲁比洛霍则茨的情况可能有类似的意识形态;需要进行定性访谈,以确定是否如此。同样,他们发现,英语的使用是以“人们可以凭借英语生存”这样的意识形态为基础的。在图诺夫镇和赫鲁比洛霍则茨,人们通常对外国人和非本地人说英语,这一语言实践与他们发现的语言意识形态是一致的。

[10]一位荷兰游客对荷兰语翻译质量评价很好,而我们的英国学生则对景区英语中明显的外国腔颇有微词。这突出了英语国际化的另一个特点:从捷克语译作英语和从捷克语译作荷兰语,所在机构的质量控制程序明显不同,后者遵循更严格的“自然流畅”标准。所谓的“国际英语”是一个众所周知的现象,所有人都可以使用英语,而不需要以英语为母语的人“批准”该英语文本。另参见(Seidlhofer 2003)。

[11]因此,就“本族语者”这一术语而言,德福尔斯·瓦尔德罗德家族属于约根森等人(J?rgensen et al. 2011: 32)所说的那种在甄别本族语者时的优秀候选对象。

[12]还有一系列印有意大利标题的船只照片,以及一些日本物品,由库诺·德福尔斯·瓦尔德罗德(Kuno Des Fours Walderode)伯爵从日本带回,他在上世纪20年代曾在那里担任外交职务。

[13]这间屋子的一本名为《赫鲁比洛霍则茨城堡》的小册子中,可以找到一张早期照片。照片显示这张桌子上摆放了明显不同的书。所以这些陈列是可以改变的。

[14]在英语国家,类似的棋盘游戏被称为Headache或Ludo。