为什么“合计栏”要放在“表头栏”的下一行?

林超

[摘要]教与学需要“知己知彼”,“己”是教师对自己所教的教学内容做到有把握,“彼”是教师对学生的学习情况做到有把握。“己”与“彼”都需要教师精细的教学设计进行串联,但这仍不足以应付课堂中的意外生成。能否巧妙转化这种生成和学生的智慧资源为教学所用,就看有没有一个“偶发”的契机。

[关键词]预设;偶发;串联;提升学力;统计表

[中圖分类号]G623.5 [文献标识码]A [文章编号]1007-9068(2020)14-0015-02

【案例描述】

我在外省对口学校上了一节同课异构课——苏教版教材五年级下册的“认识复式统计表”。课前了解到该校使用的是人教版教材,所以这里的学生在四年级时已经学习过了复式统计表。因此在学生已有知识经验的基础上,如何激发学生的学习需求,尤其是激发学生的好奇心和探究精神,成为我的备课重点。为此,我以教材提供的素材(如表1)为依托,与自己学校的特色课程进行了整合,设计了“××小学校本课程人数统计表”(如表2)这个实践操作环节。

该环节的设计意图:通过鲜活的例子,使生生、师生在交流中相互沟通、相互启发、相互补充;在充足的时间里让学生充分思辨,让不同层次的学生在“最近发展区”中都能“跳一跳,够得着”。

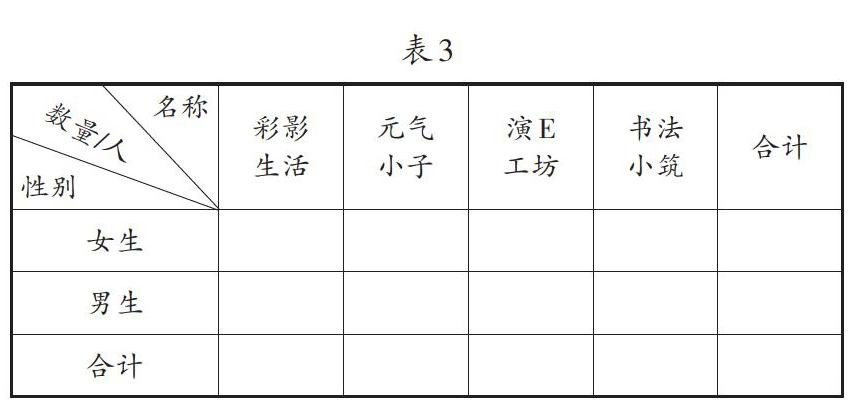

我在自己学校试上时,这个环节也因为具有足够的开放性,能把全体学生都“卷人”学习中,得到了学生的认同。不过,课后有学生问我:“为什么统计表里合计栏一定要放在表头栏的下一行?难道不能放最后吗?我们小组是这样设计的(如表3),您看行不行?”

看到这张表,我的第一反应是:“当然行!”因为如果不考虑制表的规范性,学生认为先统计完各组的男女生人数,最后再合计总人数,这真是再自然不过了。但是,例题的呈现方式有其科学的理论依据,而如何将高端的理论依据与学生的现实起点融合,自然地让学生接受,我十分困扰。

带着这样的“困扰”,我展开了新的教学:“同学们,你们的学校设计了很多有趣的校本课程,我的学校也是,现在我非常想了解大家会选择哪门校本课程。(屏幕出示彩影生活、元气小子、演E工坊、书法小筑的介绍图片)咱们先做个小调查,大家愿意配合吗?”

“愿意!”学生的情绪非常高涨。“那现在我就请班长上台来统计,当他报出课程名称后,想参加的同学就起立,由班长数出人数填在黑板上的统计表中。请大家注意,每一个人只能选择一门校本课程。”

活动开展得很顺利,不一会儿黑板上的统计表中就填满了数字,但此时班长原先敏捷的右手渐渐慢了下来,左手还不停地来回点着表格中的每一格数字,等着向他汇报的学生议论声渐起:“怎么还没算完啊?”“他在于吗?”又过了一会,听课的教师也开始小声交流:“这个小家伙哪里卡壳了?”

此时,我课前的“困扰”一下子被解开了,班长也转身说道:“我算了半天,发现合计人数比上课的人数少了3人。”

“啊?”惊叹声此起彼伏。“太好了,就是这里!请说说你的发现。”“想参加彩影生活的有18人,想参加元气小子的有12人,想参加演E工坊的有8人,想参加书法小筑的有11人,合计49人,但我们班今天上课的有52人。”班长顿了顿,“少了3人,人数对不上。”

“那我们是不是还要重新举一次手啊?”“肯定是刚才数的时候数漏了!”“不可能,我刚才每门都数了两遍!”面对质疑,班长显得底气十足。

“我知道是什么原因!但是我相信你们一定能想到!”听我这么一说,学生都忍不住讨论起来。“肯定有人没举手!”有人起哄道。这时,有3个学生起身了,其中一人说道:“我刚才没有举手是因为这些课程我都不感兴趣。”“你们也是这个原因吗?”另外两个学生点了点头。

“好的,我尊重你们的选择。那从合计中能看出今天有多少人参加调查?”“49人。”“这与实际人数有出人。之前有同学提出了为什么合计这栏要放在表头栏的下一行,而不是放在表格的最后一栏,现在有谁能说一说?”

每当介绍表格构成时,教师都会说习惯上会将合计栏放在表头栏的下一行,而今天这节课,由于出现了3个学生不选择的“偶发”事件,反倒给了我顺理成章解释这个做法的契机。

当这个问题提出后,3人中的一位马上接话道:“可能就是担心有人什么都不选。”“为什么会有人什么都不选?”我接着问。“总有调皮的!”这个回答引发了满堂大笑。“除了这个呢?”我笑着环顾全班。“因为他们想看看还有哪些更有趣的课程!”“说得太好了!”我表扬道,“我们学校的校本课程远不止屏幕上的这四门,我再次邀请大家到我们学校做客,到时我们就可以将这张统计表继续制作下去,如果合计栏放在最下面,就会……”“就会妨碍我们继续往下选择!”“习惯上把合计栏放在表头栏的下一栏,是因为……”“要留更多的课程给我们选!表格会一直画下去。”

【案例反思】

课后回想起当那个学生说“我刚才没有举手是因为这些课程我都不感兴趣”时,作为任课教师的我到底该怎么办?仅凭一句“好的,我尊重你的选择”便能心安理得地过关?

课后,评课的教师都称赞我当时处理这个“偶发”情况非常机智,充分给予学生尊重,但我认为不应只满足于给予学生“心理”上的尊重,更重要的是给予他们“数学”上的尊重。思来,我若只是口头表达了对此3人的尊重便戛然而止,这仍是对他们不尊重的表现。毕竟这3个学生虽然没有选择我所提供的四门课程,但他们同样参与了全班的调查,只不过他们的选择是一种特殊的情况,是完全合情的,而我只凭一句“尊重”就把他们排除在外,便不合理了。每念及此,我想本课可以从以下几点看得失:

其一,必须承认,我对这个“偶发”情况是做过一定思考的,但是预设一直不充分,在课上真正发生时,我问道:“那从合计中能看出今天有多少人参加调查?”学生异口同声地答道:“49人。”如果此时,不再追问下去,就还是那种口头上尊重,行为上还是给在指定课程内做出选择的49人上课的方式,这完全是一种“口”不对“心”的尊重。

其二,课堂上,教师往往忌惮学生在学习中的某一环节脱节,这是因为教师在预设时先人为主。这样,如果出现了难以及时判断正误的情况,教师完全可以艺术“推脱”:将此意外生成留作课后思考题,让学生利用课余时间去探索,下节课再评议。但是高年级学生具有较强思维能力和语言表达能力,当思维的火花已然喷发而教师却“太极推手般”将其湮灭,得到的或许只有因为自己思维的不开放、不严谨而导致的羞愧。

其三,课前,教师都会“身临其境”般地将整个教学流程在头脑里过个几遍,一遍一遍地核对好预设的那个点。可是,再详尽的预设也不能代替课堂本身,那一缕一缕的思维火花总是在不刻意中闪现。当我还在费尽思量想以一种更接地气的方式解释:“为什么合计栏要放在表头栏的下一行?”时,学生的回答:“可能就是担心有人什么都不选。”“因为他们想看看还有哪些更有趣的课程!”“要留更多的课程给我们选!表格会一直画下去。”不就是最好的解释吗?现在的教师早就不是以一根丝线操纵学生思维发展的那个人了,要想看看学生的思维到底能走多远,就需要在预设与生成的基础上“先人”但不能“为主”。

其四,在这节课中,统计表的格式虽不是教学重点,而且学生对表头栏、项目栏、数据栏的认识也不会犯错,但这就算理解统计表了吗?这就是有效的教学吗?学生最终虽能记得统计表的形式,对它到底是如何一步步构成的却知之甚少。况且,学生已经在四年级时学习过这个内容,那引导学生再一次探索的价值又是什么?

苏霍姆林斯基说过:“一个人到学校里来上学,不仅是为了取得一份知识的行囊,主要还是为了变得更聪明,因此他的主要智慧和努力就不应当用到记忆上,而应用到思考上。”对此,我又一次追问道:“这与实际人数有出入。之前有同学提出了为什么合計这栏要放在表头栏的下一行,而不是放在表格的最后一栏,现在有谁能说一说?”随后根据学生的回答又口头提供了一些课程并做了简介,让这3个学生如愿选择到满意的课程,并在表格下方做了增添,最终合计人数为52人。这种让学生经历统计表的“动态”制定过程的处理方式是相对于课本上“静态”处理而言的,我希望带给学生“统计表可以随时根据现实情境制定、修改”的感受,并使得学生借此了解统计表的特征:虽然需要在一定的范围内选择,但也要尊重真实的数据。

综上可知,这次的“偶发”契机,其实并不偶发,教师需要在“己”与“彼”之间不断寻求适时的引导,借此“偶发”提升学生的学力。

(责编金铃)