成都地铁13号线车辆选型及编组方案研究

周宏昌,王学贵,强士盎,安 轲,吴明超,李岩辉

(1.陕西省铁道及地下交通工程重点实验室(中铁一院),西安 710043; 2.中铁第一勘察设计院集团有限公司,西安 710043)

引言

随着城市化进程的不断加速,居民的出行需求也日益上升,城市拥堵的现象已经成为当前城市发展的最大问题[1]。而城市轨道交通由于快速、大客运量等技术优点成为了解决城市交通拥堵、促进社会经济可持续发展的重要工具。因此,选择合理的车辆类型以及编制合适的运输计划是最大限度的利用城市轨道交通运能的重要手段[2-4]。以成都轨道交通13号线为例,研究了多重功能复合的超长线路在不同的编组条件下的运营状况,从而选择相对最优的编组方案以实现地铁运能的最大化,资源利用的最大化。

车辆作为运输载体,是广大乘客接触的设备,其各项性能不仅决定着运输能力、乘客乘坐舒适度,而且很大程度上决定着地铁系统的安全性[5]。乘客对轨道系统的满意度很大程度上是通过车辆反映出来的。同时,车辆选型和编组的确定合理与否对以后线路的运营及养护维修影响较大。车辆选型及编组的确定涉及众多因素,除了考虑到既有文献[6-9]考虑的因素之外,结合成都的轨道交通13号线的独特之处,最终确立了最优的选型方案。

1 成都地铁13号线概况

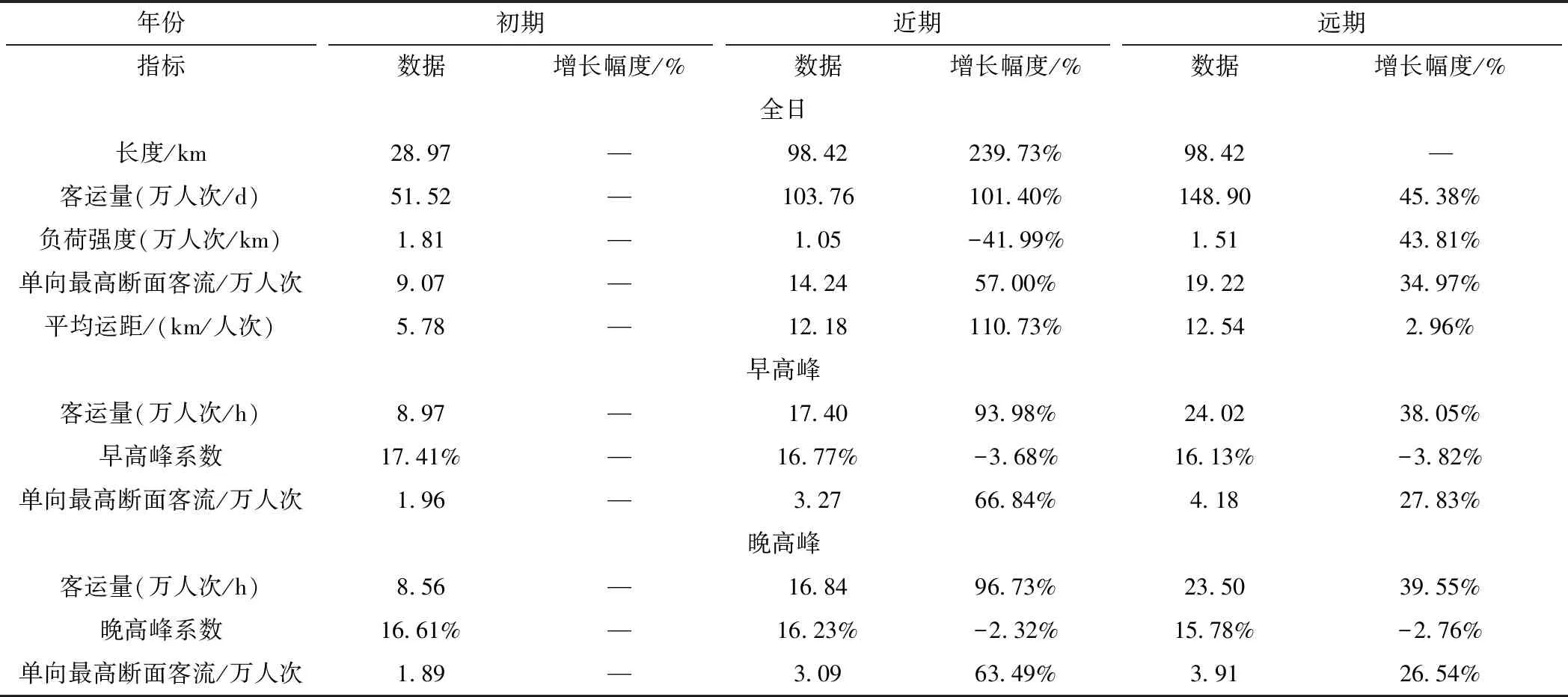

成都轨道交通13号线是成都市“中心穿越、全局覆盖、远景预留、互联互通”的市域快线网的重要组成部分,全线长约98.42 km,设站35座,平均运距12.54 km,外围组团至中心城区的旅行距离较长。该线起于城铁温江站,贯穿中心城区后衔接龙泉驿区、简阳新城、空港新城,终止于天府国际机场,形成一条东西向的快速通道,同时兼顾机场线功能,与18号线在中心城区十字交叉,基本能够满足中心城区各方向的机场客流出行需要[10]。线路两端发挥轨道交通TOD功能,带动沿线土地的合理开发,促进各区域经济快速发展。其中,轨道交通13号线各预测年客流指标如表1所示。

表1 轨道交通13号线各预测年客流指标

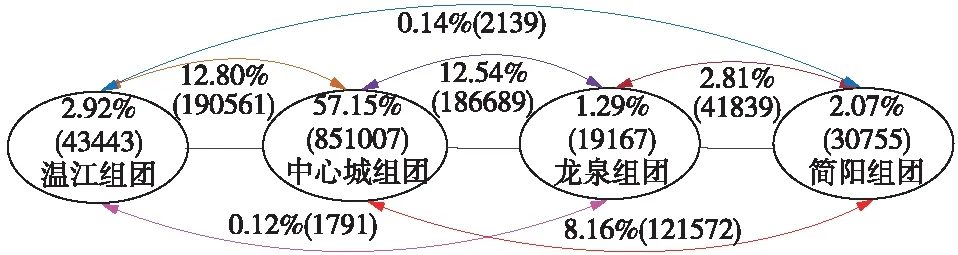

地铁13号线分为4个组团。

第一组团:温江组团,包括城铁温江站、明光站、邹家场站。

第二组团:中心城组团,包括七里沟站、老马堰站、培风站、瑞星路站、东坡路站、青华路站、省博物馆站、青羊宫站、银杏园站、华西坝站、新南门站、望江路站、三官堂站、净居寺站、四川师大站、烟草公司站、幸福梅林站、三圣乡站。

第三组团:龙泉组团,包括龙华寺站、世纪大道站、唐家房子站、龙泉山站。

第四组团:简阳组团,包括龙洞湾站、石盘站、龙简新城南站、简阳西站、增产村站、毛家口站、机场北站、T1T2站、T3T4站。

中心城区具有较强的向心性,三区内部出行需求较大,各区域与简阳组团之间的交流总量约占全线客流的11.11%,兼顾一定的机场线的需求。远期13号线客流大区全日OD分布见图1。

图1 远期13号线客流大区全日OD分布

2 车辆选型

2.1 系统制式分析

13号线为东、西向贯穿中心城的市域快线,串联温江、中心城、龙泉驿、龙简新城、天府国际机场,兼有通勤功能和服务机场客流的功能。成都轨道交通13号线作为一条多重功能复合的市域快轨,为了满足乘客出行时间目标的要求,经综合比选、研究确定全线采用140 km/h的速度目标值,在城区范围内按100 km/h限速[11]。

从客流量级以及速度目标值的角度分析,铁路制式动车组和地铁钢轮钢轨系统制式都可适应本线。其中,CRH6或基于CRH6改进型动车组在国内广珠城际、长株潭城际、宁波余姚城际、上海金山线以及温州S1线被应用。因此,本文首先重点对比分析CRH6系列动车组及常规轨道交通系统主要技术参数的差别。

从工程投资的角度分析国铁CRH6-160型动车组采用固定编组,车体宽度为3.3 m,列车长度210 m,站台长度约250 m;而地铁轮轨系统车型编组相对灵活,8辆编组的A型车长度为186 m,CRH6-160型动车组对车站规模影响较大,另外存车线、折返线的长度也较长,增加工程投资。同时,由于CRH6-160车组长度、轴重、宽度均远大于地铁轮轨系统车型,本线中心城区范围采用地下敷设,地下线因CRH6-160动车组车体宽度大,要求建筑限界也大,增加工程投资;高架线路因CRH6-160动车组轴重大,对桥梁荷载要求高,增加工程投资。

从资源共享的角度分析,目前成都市在建或规划的市域线均采用时速为140 km的A型车。根据线网规划,13号线需与其他快线互联互通。若13号线采用CRH动车组难以做到与成都市域快速轨道交通线网资源共享,需配套相应供电、控制中心及维修等设施,增加工程投资。

从站间距适应性分析,本线平均站间距2.79 km,市域平均站间距也小于5 km,CRH6-160型动车组高速性能不能得到充分发挥。

从服务频率方面考虑,CRH6-160型动车组采用8辆固定编组,由于座席达到512人,按4人/m2站立标准,每列定员1 502人,在相同满载率的情况下,定员约相当于地铁轮轨系统A型车7辆编组。本线远期高峰小时最大断面客流量为4.18万人/h,需开行27对/h,若按5人/m2站立标准,考虑一定的运能余量,也需开行22对/h,而且国铁CRH6型列车采用CTCS2系统,区间追踪能力、折返能力难以突破3 min以下,而轨道交通系统采用CBTC系统,系统能力可达到2 min。

总体上看,常规轨道交通系统技术成熟,造价低,国内生产厂商多,国产化率高,工期有保证,有利于后期的资源共享,对城市内站间距适应性较好,车辆选型应在满足运能需求的常规轨道交通系统中进行重点研究,所以13号线推荐采用常规轨道交通制式,不考虑CRH型动车组。

2.2 国家政策要求

《国务院办公厅关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理意见》(国发办[2018]52号)规定[12]:城市轨道交通系统,除有轨电车外均应纳入城市轨道交通建设规划并履行报批程序。地铁主要服务于城市中心城区和城市总体规划的重点区域,申报建设地铁的城市一般公共财政预算收入应在300亿元以上,地区生产总值在3 000亿元以上,市区常住人口在300万人以上。引导轻轨有序发展,申报建设轻轨的城市一般公共财政预算收入应在150亿元以上,地区生产总值在1 500亿元以上,市区常住人口在150万人以上。

截止2018年底,成都市一般公共财政预算收入为1 424.2亿元,地区生产总值15 342.77亿元,市区常住人口1 633万人。基于成都市现状及预测,分析国内地铁车辆类型及使用情况,结合成都市轨道交通13号线客流预测结果及线路特征,在钢轮钢轨系统的A型车和B型车中对车辆选型进行重点研究。

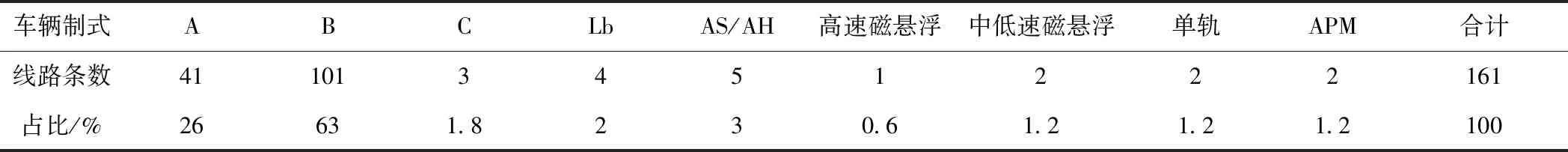

2.3 国内城市轨道交通车辆类型及使用情况

截至2018年末,中国大陆地区(不含港澳台)共35个城市开通城市轨道交通运营,共计185条线路,运营线路总长度达5 761.4 km。在运营线路中,车辆选型以A、B型车为主要选择方式,约占89%(不含市域快轨、现代有轨电车线路)。不同车型类型统计如表2所示。

表2 国内城市轨道交通车辆制式分布情况

从表2可知,对于车辆的选型及列车编组方式,虽然各大城市依据初、近、远期客流预测及线路发展需求都有合理的选择。但是,我国A、B型车的使用范围较为广泛,技术成熟,被大多数城市所采纳,而C型车却只在上海的地铁5、6、8号线上线运营,因此,从车型使用的广泛性、技术的成熟性,成都地铁13号线宜采用A、B型车。

2.4 与预测客流结果的适应性分析

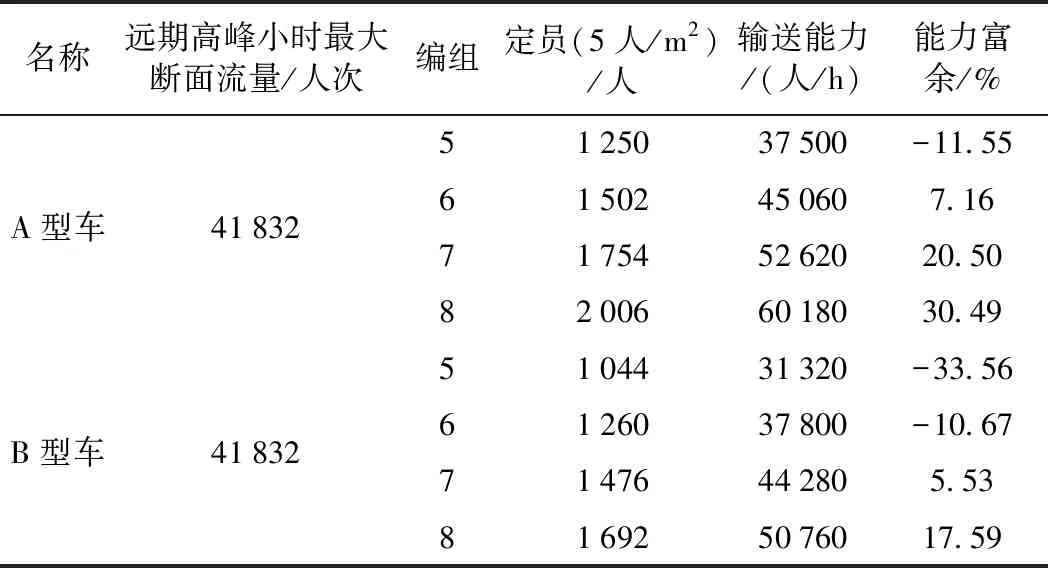

客流量是车辆选型的基础[5,13],根据2016版成都市线网规划中的客流预测结果[14],对A、B型车的适应性进行分析,其中预测客流结果的适应性分析见表3。

表3 预测客流结果的适应性分析

从表3的计算结果可以看出,A型车6、7、8辆编组,B型车7、8辆编组均能适应预测客流结果的需求;但B型车7辆编组远期运能余量小于5%,8辆编运能余量为17%,均无法满足本线开行大站快车的运能要求。而考虑开行大站快车需有较大的运能余量及客流波动风险的因素,选择A型车7、8辆编组较合适。本线二期工程实施后,有越行及跨线运营的需求,中心城区段需有足够的运能余量支持,总开行对数不宜过大。因此,从客流适应性及线路通过能力方面分析,应采用A型车,并选用运能余量较大的编组方案。

2.5 车辆选型与线网资源共享的适应性分析

本线车辆选型除应满足自身客流需求外,还应综合考虑整个城市轨道交通线网车辆选型的规划和协调,以实现线网资源的共享[15-16]。

根据线网规划,快线的送修方式可采用分区域承担的方法,可有效减少送修路程的时间;近、远期13号线的龙简新城综合基地承担13、24号线大架修,初期临时架修与18、19号线共用合江车辆基地。

18、19号线为正在施工线路,采用的为市域A车型,24号线为线网规划中的一条快线,线网规划中推荐采用4~8辆A型车编组。结合线网资源共享规划结论,13号线应与18、19、24号线采用相同的车型。

2.6 车辆选型结论

结合客流适应性及线网资源共享的适应性分析,13号线适宜选用运能余量较大的编组方案;由线网资源共享分析,13号线应与18、19、24号线采用相同的车型,综合分析,13号线推荐采用时速140 km的轮轨系统A型车,并可根据运营需求在A型车的基础上对车门、座椅布置等进行改进。同时,考虑到市域快线平均运距长、对舒适度要求较高,应尽量提高站立标准。

3 列车编组方案的研究

列车编组方案的核心是列车的编组辆数,合理地确定列车编组方案,可以更好地组织城市轨道交通的运营[1,17-19]。

3.1 车辆定员标准

车辆定员标准应当结合项目的客流发展规律及运营需求综合确定。一般而言,侧重服务于中心城大客流的线路,可选用较高的站立标准,在满足经济性的前提下,往往由于运距短而使得乘客对舒适度要求不是很高;对于市域线,尤其是运距长、具备城市引导发展线的项目,则应适当降低站立标准,以便提供长距离舒适出行服务,有利于吸引客流。

13号线是成都市“中心穿越、全局覆盖、远景预留、互联互通”的市域快线网的重要组成部分,贯穿中心城区并将外围的温江区、龙泉驿区、简阳新城、空港新城串联起来,兼顾城市交通功能和机场线功能。其中一期工程主要位于中心城区范围内,为中心城东西向骨干快线;东端衔接龙泉驿区,加强龙泉驿区与中心城区的联系;并在城区内部与其他线路形成多次换乘,提高网络的通达性。

本线具有以下几个特点。

(1)运营里程长。13号线运营里程达97.8 km,运营里程长,宜降低车辆定员。

(2)平均运距12.54 km,但外围组团至中心城区的旅行距离较长。以外围新机场组团至中心城区的距离为例,至中心城区约70 km,运距较长宜降低车辆定员。

(3)旅行时间长。全线旅行时间约92 min,天府机场至中心城区旅行时间接近1 h。

(4)客流性质较为复杂,中心城区、外围区的客流构成不同,对舒适度的需求也不相同。

从13号线客流特征来看,客流主要由以下几部分构成:居住于外围组团区域而工作在中心城区的日常上下班通勤客流;居住于中心城区而工作在外围组团区域的日常上下班通勤客流;主城区内日常上下班客流;沿线旅游、购物、消费、娱乐性的客流以及对外交通枢纽的客流。其客源对象不同,交通特征也有一定的差异。

根据远期全日各组团间客流量预测,13号线中心城区的向心客流占比较大,因此,为了能够满足城区上下班客流以及购物、消费、娱乐等向心客流的出行需求,同时更好地应对节假日、重大活动日等突发性客流,可以考虑在城区范围内按照5人/m2的站立标准而在市域范围内采用4人/m2计算列车定员。这样既可以满足中心城区大客流的运能需求,又可以满足外围组团长距离出行客流乘车舒适性要求。

3.2 车门布置研究(图2,图3)

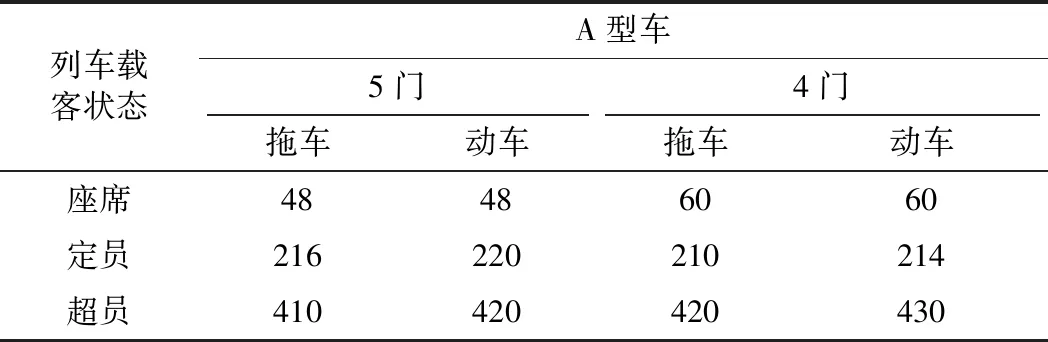

在5人/m2和4人/m2的站立标准下,A型车不同座位布置的列车定员见表4。

图2 4车门平面布置横排座椅(单位:mm)

图3 5车门平面布置横排座椅(单位:mm)

表4 A型车不同座位布置列车载客量 人

由图2、图3及表4可见,在相同的站立标准下,A型车通过减少车门可提高列车座位数量与舒适度。

从客流特点上分析,13号线是贯穿中心城、连接卫星城呈西北—东南走向的市域快线,服务于外围组团客流,这部分客流主要是由于主城区人口向城市外围区域疏散,其运距长、旅行时间长,可能携带较多的行李,采用4门车可以增加列车的座位数量,改善乘车环境,提高旅行的舒适度。

从互联互通上分析,13号线与18-1线及24号线实现互联互通,为了更好地实现资源共享,完善互联互通网络的功能,宜与18号线选用相同的车型。目前,18号线已按照4门车进行了设计与实施,本线宜采用与18号线标准相同的4门车。

同时,根据站立标准研究的结论,中心城区按5人/m2,市域按4人/m2。结合已开通线路的运营经验,采用横排座椅站立标准实际上很难达到5人/m2。同时受到座椅布置形式的影响,拥挤度较高时旅客出入较为不便,停站时间及系统能力也可能受到较大影响。本线中心城区线路主要服务于通勤、通学客流,与常规线路类似,为保证中心城区运能及城区停站时间,建议开行中心城区交路的列车可采用纵排座椅的布置形式。全线大交路列车主要服务于长距离出行客流与机场客流,对舒适度要求较高,且市域交路范围内的客流量级较小、拥挤度不高,可按横排座椅的形式进行布置。

3.3 客流适应性分析

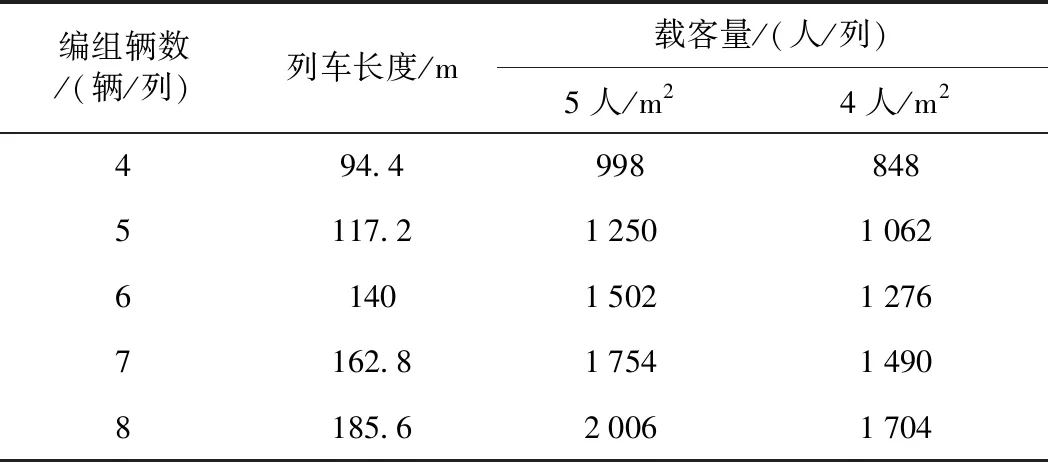

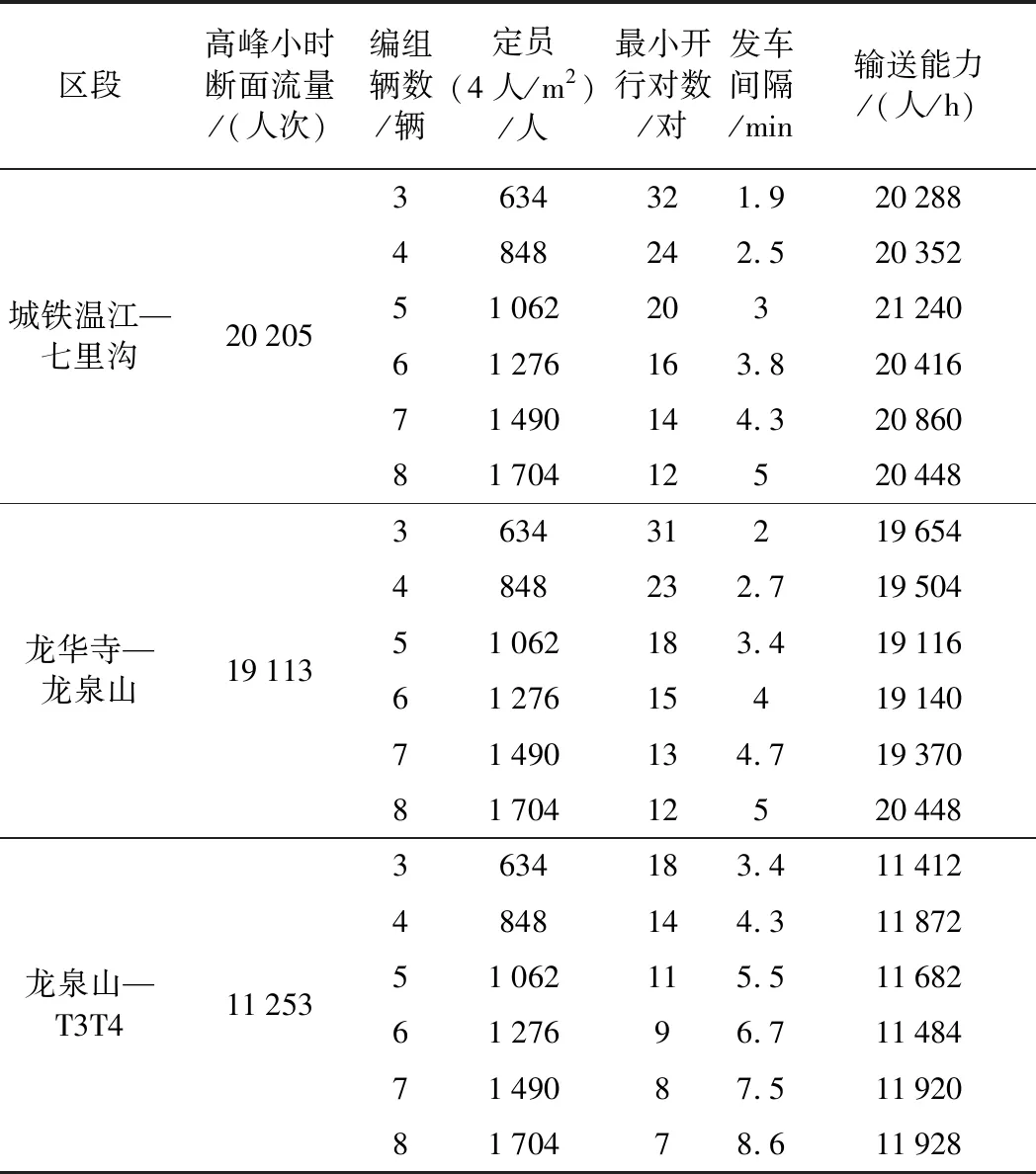

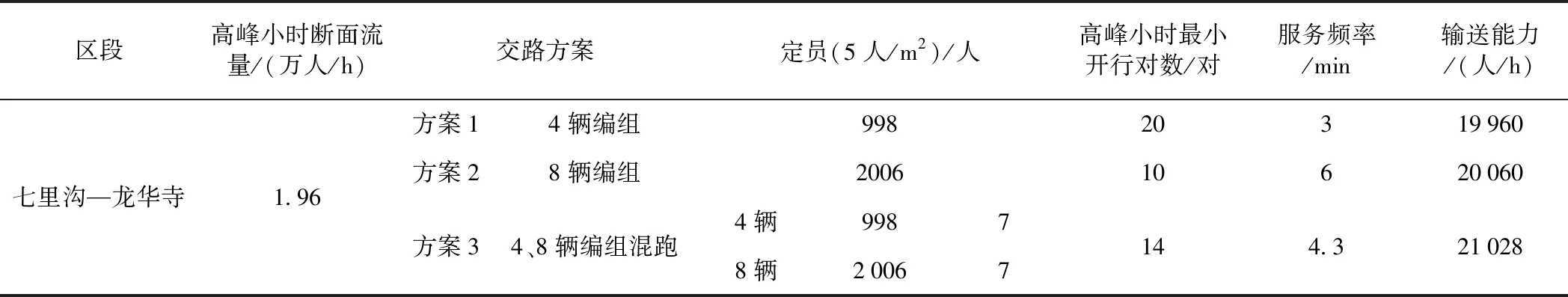

根据站立标准研究结论,结合据本线预测的高峰小时单向最大断面客流量,各设计年度采用不同编组方案相关指标见表5、表6。

表5 A型车(4门)车辆载客量及列车长度

表6 列车编组方案(中心城区5人/m2)

从表6可以看出,初期采用4、5、6、7、8辆编组均能满足客流需要;近期采用5、6、7、8辆编组均能满足客流需要;远期采用6、7、8辆编组均能满足客流需要。

3.4 车辆编组分析3.4.1 近、远期

(1)中心城区段

土方工程、石方工程中推土机、铲运机等运用现行型号及装载机、挖掘机等机械设备替代,压实设备采用专业压实机械及装载机、挖掘机替代,手扶拖拉机等机械设备基本淘汰。

考虑本线为市域快线,近期二期工程实施后,全线运营里程达到97.8 km,市域快线的功能凸显。为达到时间目标值、实现市域快线的功能,有开行部分大站快车的需要,存在快慢车越行、跨线列车的运营组织方式,为保证区段通过能力,为大站快车、跨线列车预留条件,近、远期列车开行总对数不宜过高。

目前5、7辆编组列车在技术上是可行的,但仍需专门进行研发设计,势必将造成车辆购置费用的增加。国内开通运营的5辆编组的线路仅有苏州2号线1条,且为5B编组,缺少5A编组线路的运营经验。5、7辆编组无论从车辆技术及后期运营等方面来考虑,仍存在着部分需要解决的问题。远期采用6辆编组高峰小时列车对数开行28对,若考虑预留一定运能余量及保证一定的服务水平,高峰小时开行对数应适当增加,需开行30对,达到最大系统能力水平,且运能余量仅为9.0%,无法满足开行大站快车和跨线列车。因此,远期中心城区推荐采用8辆编组,高峰小时开行约25对左右,剩余能力可用于开行大站快车或跨线列车。

近期也不宜采用5、7辆编组。考虑预留一定运能余量,近期采用6辆编组,高峰小时需开行22对;近期采用8辆编组,高峰小时需开行16对,6辆与8辆编组高峰小时服务水平相近。因此,从客流需求、服务水平、开行大站快车、车辆编组型式改变、线网资源共享等因素综合考虑,近期也需采用8辆编组。

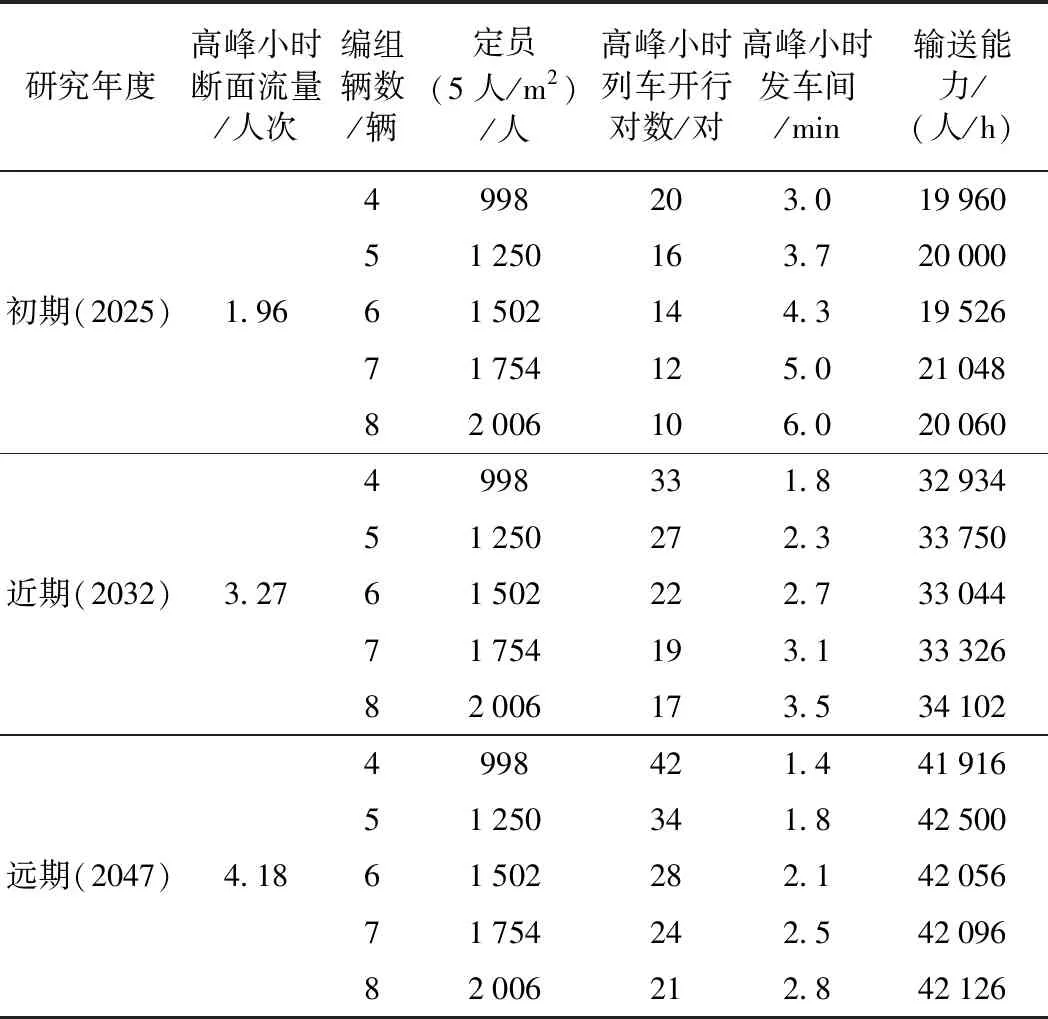

(2)市域段列车编组分析

按4人/m2站立标准,市域段远期采用不同编组方案相关指标见表7。由于龙华寺—龙泉山段客流水平较高,且未出现明显的客流落差,因此市域东段按龙华寺—龙泉山、龙泉山—T3T4两段分别分析。

表7 远期列车编组方案表(市域段4人/m2)

结合表7分析:市域西段(城铁温江—七里沟):七里沟以西仅3个车站,远期最大客流断面为2.02万人/h,宜采用较小的编组,采用5、6辆编组运能余量仍较大,3、4辆编组较为合理。但此段仅14 km,总旅行时间也仅约10 min,客流也主要为与城区交换客流,单独组织小编组运行交路的必要性较弱。同时增加了运营难度,车辆检修及资源共享也较为复杂。因此,本段列车编组应与城区段保持一致。

市域东段(龙华寺—T3T4):龙华寺至龙泉山段站间距小,远期最大断面客流为1.91万人/h,且没有明显客流落差,可保持与中心城区段相同的列车编组或采用小编组。龙泉山作为城市的天然分隔,龙泉山站以东段站间距大、客流断面大幅降低,远期最大客流断面仅为1.1万人/h,采用8辆编组运能余量较大、服务频率低;若保证较高的服务频率,则满载率过低,运能虚靡严重。由于龙泉山—T3T4段运营里程长达48.9 km,宜灵活组织列车交路,按小编组运营。龙泉山—T3T4段采用5、6辆编组运能余量过大;若采用3辆编组开行对数多(考虑一定运能余量,远期需开行21对/h以上)、服务频率过高,全线交路组织灵活性差,本段宜结合列车交路采用4辆编组,运能适中、开行对数较为合理。

近期市域段客流断面特点与远期的形态基本保持一致,市域段编组形式宜与远期保持一致,采用4辆编组。

3.4.2 初期编组分析

初期采用4、5、6、7、8辆编组均可满足客流需要,结合近、远期采用4、8辆编组混跑的分析结论,初期编组方案有以下几种可能:

初期采用4辆编组,近期二期工程实施后,4辆编组列车用于市域段交路;

初期采用8辆编组,近期继续在8辆编组的列车交路上使用;

初期采用4、8辆编组混跑,近期后4、8辆编组各自在对应编组交路上使用。

初期各编组方案对比见表8。

表8 初期列车编组方案对比

从表8可以看出,3种方案均可满足初期客流需求。初期采用4辆编组,购车数少,高峰小时开行列车对数较多,行车间隔小,乘客等待时间短,服务水平及列车满载率均较高,但考虑一定运能余量,高峰小时需开行23对/h,开行对数过高;若采用4、8混跑,服务频率与采用8辆编组相差不大,但运营组织复杂,对于线路开通初期的运营组织、列车调度等提出较高的要求。且初期客流水平低、运营长度适中,采用混跑方式划分运能的必要性不强。

若初期采用8辆编组,为满足初期高峰小时列车间隔最小5 min且运能留有一定富余,列车对数需开行12对/h以上,初期投资有所增加,列车满载率稍低,但列车开行对数适中,运营、管理及检修均非常方便,不存在开通初期就采用不同编组混跑带来的运营组织和车辆检修等方面的问题。同时,初期至近期年限相隔较近,为了避免运营不久就改变编组,一般初、近期宜采用相同的编组辆数。初期至近期客流增长迅速,从1.96万人/h增长到3.27万人/h,初期采用8辆编组满载率稍低的状况持续时间较短,购置相对较多的车辆、预留较大的运能余量是合理的。

3.4.3 车辆编组结论

综上分析,通过轨道交通制式的选择,13号线采用普通轮轨系统;根据A、B型车的多方面比较,确定选用A型车;通过对初、近、远期编组方案的多方比选和论证,在满足一定服务水平的条件下,本线初、近、远期采用8-4/8-4/8编组方案,即初期中心城区需采用8辆编组,市域段宜采用小编组列车,结合列车交路、客流适应性,近、远期采用4、8辆编组混跑或分段运营。

4 结语

目前,随着经济的发展,城市规模也在逐渐扩大,城市轨道交通线网的不断完善不仅将城市的不同区域连成一体,而且改变了人们的出行和生活习惯。特别是对于成都这样的超大城市,很多人选择在外围区域生活在中心城区工作,因此,类似于成都轨道交通13号线这种超长线路应运而生。合理的车辆类型以及编组不仅能节省工程投资,而且也可以为旅客的出行提供更加便捷舒适的乘车环境。车辆选型应根据线路的功能定位和特点,结合客流特点,既要满足国产化率、安全可靠、经济性的要求,又要兼顾乘客的舒适性、技术先进性等因素[20]。以成都轨道交通13号线为例,从与预测客流适应性及线网资源共享的角度,研究了列车的选型问题;在此基础上,首先通过研究多种不同车门布置方案的前提下,不同座位布置列车载客量的大小列车编组方案的确定,其次分析在不同站立标准下列车编组方案,最后研究近、远期不同区段不同客流条件下列车编组方案。通过综合比较不同条件下列车编组方案,最后得出中心城区需采用8辆编组列车;市域段宜采用小编组列车,结合列车交路、客流适应性,近、远期采用4、8辆混跑的编组列车形式,初期采用8辆编组的结论。