淋巴结包膜侵犯与胃癌预后的相关性分析

盛莉莉,潘 杨,朱益平

(皖南医学院第一附属医院 弋矶山医院 肿瘤内科,安徽 芜湖 241001)

胃癌是目前最常见的恶性肿瘤之一,居肿瘤死因的第三位[1]。由于胃癌患者异质性大,基因的表观遗传高度复杂,尚无明确的疗效预测指标及预后判断指标。淋巴结转移是胃癌发生发展过程中的一个早期事件,也是胃癌预后的一个独立预测因子[2-4]。淋巴结包膜侵犯是指转移的肿瘤细胞突破受侵的淋巴结包膜而侵犯其周围组织,其与患者预后的相关性也越来越受到学者的重视。在头颈部肿瘤,淋巴结包膜侵犯的发生率达53.8%[4],且与患者的疾病复发[5]及生存时间[6]密切相关。在胰腺癌中也见相关报道[7],但在胃癌中目前研究的较少。本研究主要探讨胃癌中淋巴结包膜侵犯的发生率及其与临床病理特征的相关性,以确定其对患者预后的预测价值。

1 资料和方法

1.1 患者资料 本研究纳入2012年1月1日~2014年12月31日入住弋矶山医院的234例胃癌患者。所有患者均接受D2根治术,其中216例患者术后病理提示存在淋巴结转移。所有入组患者在术前均未接受放化疗,术后均接受氟尿嘧啶联合铂类的标准化疗。术后定期予以B超、CT、MRI等随访,患者标本均经由两位病理学专家做出独立诊断。同时我们收集了这216例患者的术后临床病理资料。

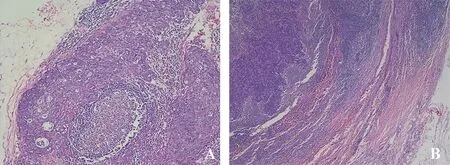

1.2 组织病理学 患者的术后标本均常规固定于5%磷酸缓冲福尔马林中,石蜡包埋,苏木精和伊红染色。TNM分期依据美国癌症联合会(AJCC)第八版分期系统。详细记录术后标本的转移淋巴结数目以及是否转移瘤侵犯淋巴结包膜。淋巴结包膜侵犯是指转移的肿瘤细胞突破受侵的淋巴结包膜而侵犯其周围组织(图1)。根据淋巴结包膜侵犯状况,将患者分为两组:淋巴结转移无淋巴结包膜受累组(ECS-,n=85)和淋巴结转移伴淋巴结包膜受累组(ECS+,n=131)。

A.淋巴结包膜受侵犯;B.淋巴结包膜未受侵犯。

2 结果

2.1 淋巴结病理检查的特点 216例患者共切除了4318枚淋巴结,转移的淋巴结总数为796个(18.43%),其中264枚(33.2%)淋巴结出现了包膜侵犯。淋巴结转移的中位数为6(0~43)。44例患者出现2个以下的淋巴结转移;64例患者淋巴结转移数目为3~6个;108例患者淋巴结转移数目超过6个。在淋巴结包膜侵犯的131例患者中,包膜侵犯的淋巴结中位数为4(1~31)。

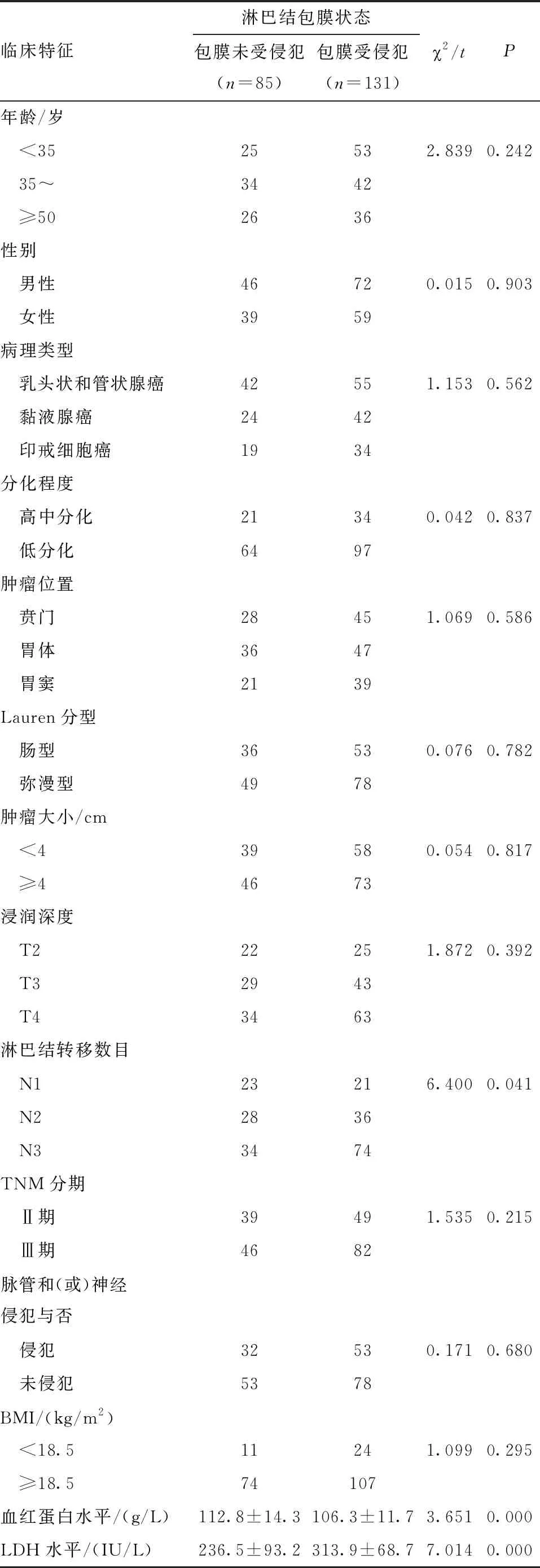

2.2 淋巴结包膜侵犯与患者临床病理特征的关系 患者的临床病理特征与淋巴结包膜侵犯的相关性见表1。淋巴结包膜侵犯与否与患者的年龄、性别、病理类型、组织分化程度、肿瘤位置、Lauren分型、肿瘤大小、肿瘤浸润深度、肿瘤分期、脉管/神经侵犯以及患者BMI相关性无统计学意义(P>0.05),而淋巴结转移数目、患者HGB水平以及LDH水平与淋巴结包膜侵犯密切相关(P<0.05)。

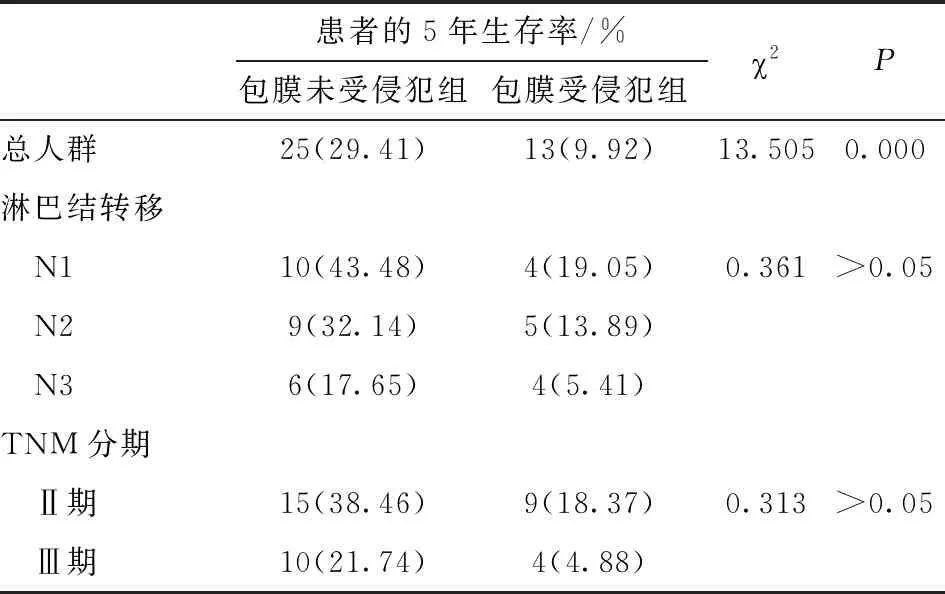

2.3 生存分析 216例患者中位随访时间33.5个月(0~60个月),我们发现ECS+ 患者较ECS- 患者有更早的复发时间(25.1个月vs. 31.4个月,Z=-2.131,P=0.046),差异有统计学意义(图2A),患者的5年生存率更差(9.92%vs. 29.41%,P=0.000),两组间中位生存时间差异也有统计学意义(31.5个月vs. 44.8个月,Z=-4.125,P=0.000)(图2B)。以淋巴结转移数目及临床分期为分层因素,显示ECS+患者在各个亚组中的中位生存时间均低于ECS-患者(图3和图4)。但本研究发现在N1、N2、N3的亚组中,ECS+组较ECS-组生存率下降,但差异无统计学意义(P>0.05);临床分期为Ⅱ期和Ⅲ期患者中,ECS+组的5年生存率(18.37%和4.88%)均低于ECS-组(38.46%和21.74%),差异均有统计学意义(P<0.05)。见表2、图3和图4。

2.4 胃癌预后因素的COX回归分析 单变量分析显示,年龄较轻、肿瘤浸润越深、淋巴结转移数目越多、分期越晚、BMI指数低、HGB水平低、LDH水平升高以及淋巴结包膜侵犯与患者的预后有一定的相关性。多变量分析显示,年龄<50岁(HR=1.538)、肿瘤浸润越深(HR=1.748)、淋巴结转移数目越多(HR=2.062)、分期越晚(HR=1.447)、BMI指数低(HR=1.718)及ECS+侵犯(HR=2.151)是患者的独立预后危险因素。见表3、4。

3 讨论

淋巴结转移是胃癌最重要的预后因素之一[8]。淋巴结状态对于术后的辅助治疗的选择策略及患者的临床预后判断至关重要。但目前的TNM分期系统中关于淋巴结的分期是基于转移淋巴结的数目,而并未关注到转移的淋巴结本身的一些特征,比如转移的淋巴结的比例、淋巴结包膜侵犯与否等。

表1 216例患者临床病理特征与淋巴结包膜状态的关系

A.两组患者的疾病复发时间;B.两组患者的生存时间。

A.两组患者中N1亚组的生存曲线;B.两组患者中N2亚组的生存曲线;C.两组患者中N3亚组的生存曲线。

A.两组患者中Ⅱ期亚组患者的生存曲线;B.两组患者中Ⅲ期亚组患者的生存曲线。

表2 两组患者5年生存率分析

表3 单变量分析胃癌的预后因素

表4 多变量分析胃癌的预后因素

淋巴结包膜侵犯对肿瘤预后的判断越来越引起学者的兴趣。Shigematsu[9]报道在乳腺癌中淋巴结包膜侵犯的比例达到35%,ECS+患者的5年无疾病复发率明显低于ECS-者(71.3%vs. 89.9%,P=0.002),ECS+是乳腺癌患者预后不良的独立预后因素。淋巴结包膜侵犯在头颈部肿瘤[6]、膀胱癌[10]、结直肠癌[11]、非小细胞肺癌[12]中预后价值已经见诸多个报道,但目前有关淋巴结包膜侵犯在胃癌中预后价值的研究少见报道。Tanaka等发现在ECS+与胃癌患者的腹膜转移高度相关[13],且ECS+的患者更容易出现肝转移[14]。Nakamura[15]探讨了胃癌根治术后患者ECS+对于患者预后的意义,研究发现存在ECS+的患者预后低于ECS-者,淋巴结转移数目及淋巴结是否外侵是患者的预后不良因素,ECS+患者生存时间显著缩短(P=0.04)。

本文研究的216例伴有淋巴结转移的胃癌患者中,131例出现了淋巴结包膜的侵犯,达60.6%。在淋巴结转移数目较多患者中淋巴结包膜侵犯发生的比例明显升高,且淋巴结包膜侵犯在低BMI指数、低血红蛋白水平及高LDH水平的患者中更易发生。术后经标准的辅助治疗后,ECS+患者的疾病复发时间(25.1个月vs. 31.4个月,P=0.046),5年生存率(9.92%vs. 29.41%,P=0.000)及中位生存时间(31.5个月vs. 44.8个月,P=0.000)均低于ECS-者。亚组分析中,我们看到在Ⅱ、Ⅲ及N1、N2、N3的各组中,ECS+患者的中位OS均低于ECS-。COX回归分析显示,年龄低于35岁、肿瘤浸润越深、淋巴结转移数目越多、分期越晚、低BMI指数及ECS+是患者预后不良的独立预后因子。这提示淋巴结包膜侵犯可能和淋巴结转移数目具有相同的预后价值,术后淋巴结转移数目及淋巴结状态有助于临床制定治疗策略提供帮助。

综上所述,淋巴结包膜侵犯与否对于患者的预后判断有重要的价值,有助于鉴别预后较差的患者,为现有的TNM分期系统提供了补充,在临床工作中,我们不仅需要考虑淋巴结的转移数目,还应关注患者的淋巴结状态,以便更好地指导临床实践。