再论“清议”与“乡论”

孙 兵

(南京师范大学 社会发展学院,江苏 南京 210024)

关于清议与乡论,前人研究成果颇丰。国内主要有唐长孺、周一良、胡宝国、张旭华等人的研究,日本则有越智重明、野田俊昭等人的研究。他们研究的着眼点和主要内容各不相同,在此不拟一一归纳,而将在文中论述所及之处再予辨析。在阅读相关研究后,笔者有三个问题有进一步加以探讨的余地。其一是“清议”与“乡论”这两个概念发展与演变的过程;其二是士人遭“清议”或者“乡论”后对他们乡品的影响;其三则是“清议”与“乡论”发展的时代趋势,以及由此反映出来的门阀士族的变化以及与之相对立的皇权的变化。

一、“清议”与“乡论”概念的生成与演变

“清议”与“乡论”概念的生成与演变越智重明在《清議と郷論》一文中已经做了很简明扼要的论述。他认为“清议”与“乡论”这两个概念的出现都是在东汉时期,最初“清议”指的是士人间关于人物和人事的清白正直的议论;而“乡论”本来是乡党中的舆论,特别是关于乡党中身为士人的人物和人事的舆论。但是到了晋代,“清议”就变成了(基于士人清白正直的议论而)实施的对任官的士人的正当的处罚,而“乡论”则变成了乡党对当地出身的任官的士人应受的处罚的正当性舆论[1]2-16。越智重明对“清议”“乡论”前后两种含义概括得非常精到,此处暂且将“清议”与“乡论”两者原始的意义称为第一义,新获得的意义称为第二义。至于“清议”“乡论”第二义之间的区别,越智重明认为犯“乡论”是指中正根据自己的意志发起的,基于乡论而决定的(但常常无视乡论),对乡品进行降低或者否定的处罚;而犯“清议”则是指在清议之名下,对官员的乡品进行降低或否定的正当性处罚,尤其是指由中正根据乡论来决定的处罚[1]1。但“清议”与“乡论”的第二义之间即使有差别,也只是可以忽略不计的微妙差别,更何况二者常常是连用的。“清议”“乡论”两者的第二义确实都是在西晋时期出现的,且直到南朝灭亡依然存在。但不应该只注意到第二义的诞生,也应注意到第一义的消退。“清议”“乡论”二者的第一、第二义在西晋时期都是并行的,但是到了东晋时期就产生了变化。

首先,“乡论”。东晋时期“乡论”作第二义使用的情况屡见不鲜,此处不赘。但是作为第一义使用的,笔者只找到一则史料。《晋书》卷66《陶侃传》:

时豫章国郎中令杨晫,侃州里也,为乡论所归。[2]1768

这说明东晋时“乡论”的第一义仍然存在。但是此后的南朝“乡论”只以第二义存在。

其次,“清议”。“清议”的第一义在东晋时已经不再出现,到南朝也只有在刘宋时出现过一次,见《宋书》卷72《建平宣简王宏传附子景素传》:

夫比干,殷辛之罪人也;无忌,魏之疑臣也;乐毅,燕之逃将也;彦云,齐之贼而晋害也。适逢圣明之君,革运创制,昭功诚,荡嫌怨,清议以天下之善也。[3]1867

此处刘琎是在上书中谈论古人之事,去现实已远。所以“清议”的第一义在东晋南朝可以认为已经消失。

综上所述,“清议”“乡论”的第二义都在西晋时期出现并与第一义并行,但到了东晋南朝两者的第一义都开始消失,其中“清议”的第一义消失得快一些,在东晋便完全消退;而“乡论”的第一义到南朝才完全消退。这样的事实背后隐藏着怎样的现实意义,将在第三节再涉及。接下来一节讨论一下士人遭“清议”或者“乡论”后,他们的乡品究竟会遭到怎样的影响。

二、犯“清议”“乡论”对乡品的影响

唐长孺曾说:“……但是不明说降品而实际上降品的就很多,这些大概以犯乡议、清议,或是诏付乡议、清议来表示,例如陈寿、郗诜、阮咸、阮脩都是如此。”[4]111国内学者大多数赞同唐先生的说法。但是越智重明说犯“清议”“乡论”都会造成乡品的降低或否定,也就是说他认为犯“清议”“乡论”可能导致两种结果,即乡品的降低或者失效[1]10。但犯“乡论”或“清议”都只会导致乡品的失效,或者说被剥夺,而非降低。以下将对唐长孺和越智重明所引用的史料加以辨析。

首先是唐长孺引用的《晋书》卷48《阎缵传》:

(阎缵)父卒,继母不慈,缵恭事弥谨。而母疾之愈甚,乃诬缵盗父时金宝,讼于有司。遂被清议十余年,缵无怨色,孝谨不怠。母后意解,更移中正,乃得复品。[2]1349-1350

唐长孺认为此处的复品是恢复被降低的乡品。但笔者认为这更像是原先的乡品被剥夺了,后来又被恢复了。唐长孺认为中正品第用黄纸写定,藏于司徒府,中正改定品第时要通知司徒府改定黄纸(但似乎不是随时通知),此言甚是[4]111-112。接下来,唐先生引用了《通典》卷60降服大功末可嫁姊妹及女议条:

晋南阳中正张辅言司徒府云:故凉州刺史扬欣女以九月二十日出赴姊丧殡,而欣息俊因丧后二十六日强嫁妹与南阳韩氏,而韩就扬家共成婚姻。韩氏居妻丧不顾礼义,三旬内成婚,伤化败俗,非冠带所行,下品二等,本品第二人(疑当作品)今为第四,请正黄纸。[5]1696

值得注意的是,此处并没有“清议”“乡论”的字眼。虽然说没有“清议”“乡论”的字眼便一定没有犯“清议”“乡论”显然不合实际,但所有明言降品的史料中都没有“清议”“乡论”的字眼,这当非偶然。犯“清议”“乡论”指的只是最严重的惩罚,往往会导致“禁锢终身”的后果,并非所有降品事件都足以被称为犯“清议”“乡论”。比如《初学记》卷21纸第七条记载:“刘卞为四品吏。访问推一鹿车黄纸,令卞写书,卞语访问:‘刘卞非为人写黄纸也。’访问按卞罪,下品二等,补尚书令史。”[6]刘卞虽然被降品,但显然不到犯“清议”“乡论”的那种严重程度。

唐先生又引《通典》卷80奔大丧条王濛议奔丧之制:

请王幾之外,南极五岭非守见职,周年不至者,宜勒注黄纸,有爵土者削降。[5]2173

八年后,成帝崩,殷融议:

司徒西曹属王濛以周年为限,不及者除名,付之乡论。[5]2173-2174

唐长孺根据这两条材料的照应关系,认为“勒注黄纸”与“付之乡论”是一致的,都是指的降品[4]112-113。但笔者认为犯“清议”“乡论”指的是乡品的剥夺而非降低,剥夺乡品当然同样需要“勒注黄纸”以保存记录。另外,这里也证明了犯乡论会导致“除名”——也就是免官的重罚。

越智重明认为犯“清议”“乡论”某些情况下会导致乡品的“退割”而非“否定”,他根据的是史料是《通典》卷14选举二历代制中:

于时虽风教颓失而无典制,然时有清议,尚能劝俗。陈寿居丧,使女奴丸药,积年沈废;郄诜笃孝,以假葬违常,降品一等。其为惩劝也如是。[5]330

但其实关于此事,《通典》卷103假葬墙壁间三年除服议记载了详细经过,在此不避繁琐,摘录如下:

晋武帝太康中,尚书令卫瓘表:“前太子洗马济阴郄诜寄止卫国文学讲堂十馀年,母亡不致丧归,便於堂北壁外下棺,谓之假葬。三年即吉,诏用为征东参军。或以为城寺之内,屋壁之间无葬处,不成葬,则不应除服。主者连欲明用权不过其举,下司徒部博士评议。”诜表自理曰:“臣生三月而孤,随母依外祖,舅为县悉将家。以咸宁二年母亡,家自祖以下十四坟在缑氏,而墓地数有水,规悉迁改,常多疾病,遂便留此。此方下湿,唯城中高,故遂葬於所居之宅,祭於所养之堂,不知其不可也。”诏问山涛,涛答言:“诜前丧母,得疾不得葬送,於壁后假葬,服终,为平舆长史。论者以为不正合礼,是以臣前疑之。诜文义可称,又甚贫俭,访其邑党,亦无有他。”诏问应清议与否。涛云:“自为不与常同,便令人非,恐负其孝慕之心,宜详极尽同异之论。”兖州大中正魏舒与涛书:“郤诜至孝,中閒去郎,正为母耳。居丧毁瘁,殆不自全。其父丧在缑氏,欲改葬,不能自致,故过时不葬。后於家堂北假葬,埏道通堂中,不时闭,服欲阕乃闭。葬后经年乃见用,作平舆监军长史。任意伤俗,以葬不时闭,常为作口语。其事灼然,无所为疑。”瓘书云:“凡以意相是非者,不可轻以相贬也。”[5]2692-2693

文意很明显,郄诜最后并没有遭到清议的惩罚。所以以此论证犯清议可能导致降品是不合理的,不如说,郄诜的事件正证明了没有犯清议也会被降品,并不是所有降品的情况都是犯了清议。而史料中被书为犯“清议”“乡论”的人,全部被免官,而且都“沉滞”“废顿”或“沉沦”数十年,又或是“清议终身”“禁锢终身”之类,显然他们的乡品不是被降低而是被剥夺了。他们若是不能恢复乡品,则一辈子不能再出仕。

最后,还想讨论一下温峤的那个著名事例。《世说新语》卷下之下尤悔第三十三:

温公初受刘司空使劝进,母崔氏固驻之,峤绝裾而去。迄于崇贵,乡品犹不过也。每爵皆发诏。[7]

另,《晋书》卷78《孔愉传》:

卡夫卡让笔下的K们与“中心”对抗,K们也具有鹰四般叛逆的勇气,他们都对“中心”释放着自己最叛逆的行径。鹰四开枪自杀获得了自我认同,但鹰四从不祈求以死获取宽恕,因为宽恕对鹰四来说更是一种残忍,他想通过惩罚将自我彻底毁灭。K们的“挑衅”也绝不希望得到宽恕,宽恕对他们意味着脱离了“权威政治”,他们的行动是在证明自己“有罪”,来取得“中心”的关注。

初,愉为司徒长史,以平南将军温峤母亡遭乱不葬,乃不过其品。至是,峻平,而峤有重功,愉往石头诣峤,峤执愉手而流涕曰:“天下丧乱,忠孝道废。能持古人之节,岁寒不凋者,唯君一人耳。”时人咸称峤居公而重愉之守正。[2]2052

这里的动词“过”显然是“认可并在程序上予以通过”之意。具体来说,就是司徒府要负责审核乡品,而孔愉不认可温峤的乡品,并在程序上对其不予通过。温峤“绝裾南行”“母亡遭乱不葬”的不孝行为在那个年代相当恶劣,必然遭到了清议。若温峤犯清议的结果是他被降品了,那么中正提交给司徒府的不应该仍是原来的乡品,而应是他被降之后的乡品,那么孔愉没有不予通过的道理。事实应该是温峤明明已经犯了清议,乡品已被剥夺,中正还将他的乡品提交给司徒府,所以孔愉才“不过其品”。这个事例也可以证明犯“清议”“乡论”的结果是乡品被剥夺。

三、“清议”“乡论”的模式化与门阀士族的变质及皇权的再兴

第一节已经述及“清议”“乡论”含义的窄化,到东晋南朝它们基本上已经失去了原初含义,变成了对士人的严厉惩罚的代名词。这种窄化一定程度上反映了士人与乡党关于人物和人事的正直议论正在减少,体现了一种时代风气的转变。但是“清议”“乡论”含义的窄化还不仅仅表现在原初含义的失去,它们作为“惩罚”的含义也在不断窄化——由此,可以说“清议”“乡论”已经失去了灵活的批判精神,实际上在不断套路化、模式化。

(一)“清议”“乡论”的模式化

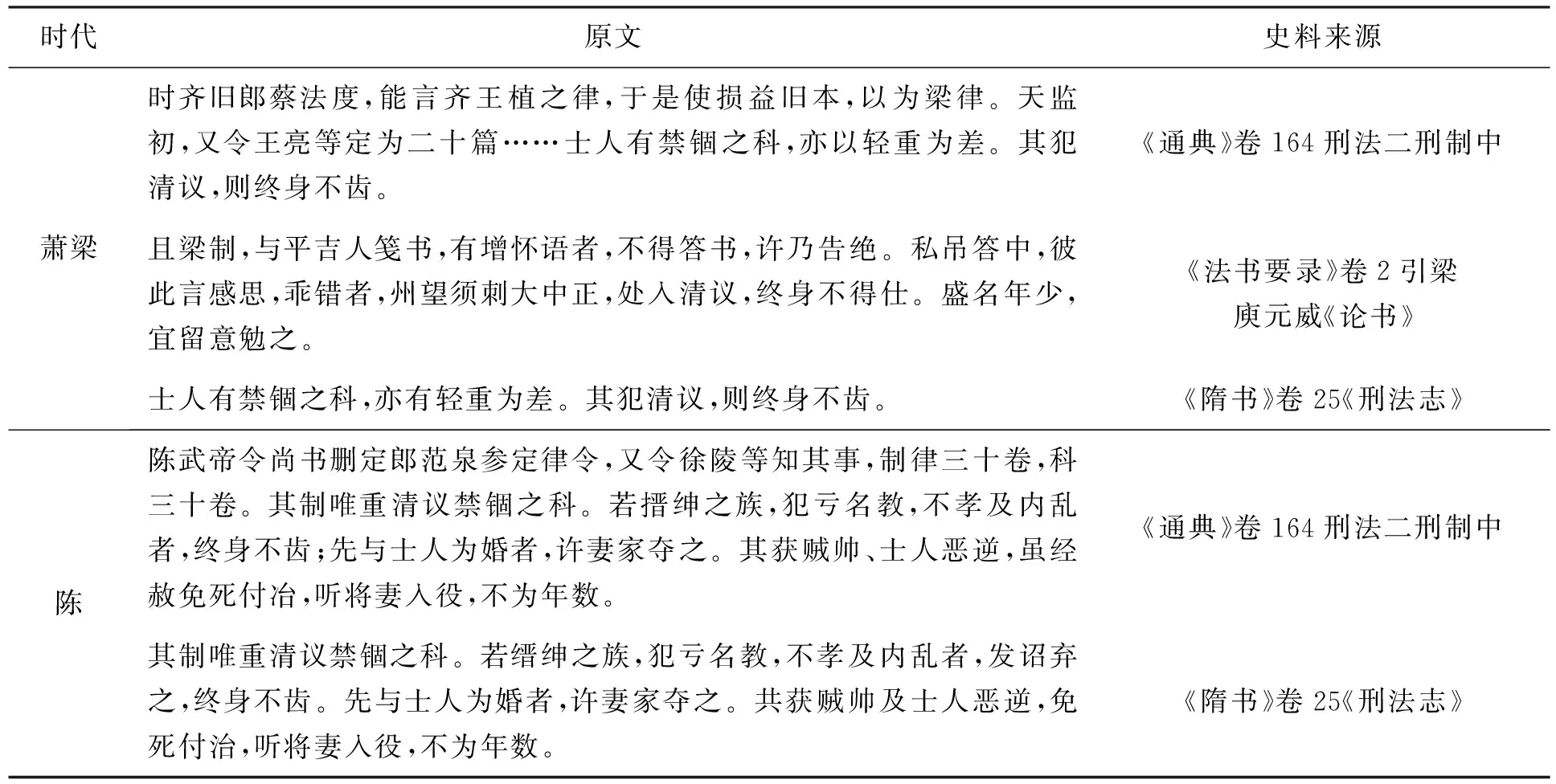

如上所述的“清议”“乡论”的变化,见表1。

表1 两晋至南朝士人犯“清议”“乡论”情况

❶是否这些人全部都被付之清议、乡论,《通典》表述不明,难于确证。但据下文,陈湛 “迁任徐州,不为坐免”,似乎没有遭到清议。

❷颜含最终有没有遭清议,亦不知。

❸此例中任让究竟是单纯的被降了乡品,还是遭到了“清议”“乡论”,尚存疑。

从表1中可以看出,西晋时期士人犯“清议”“乡论”的理由尚且非常多样化,具体情节亦非常鲜活生动;到东晋时期,犯“清议”“乡论”的事件已经主要集中在丧葬事务上,但围绕这些事件还经常会发生活跃的争论——比如卞壸对王式及几位相关官员的抨击就很有代表性;到了刘宋,主要围绕丧葬事务的“清议”“乡论”处罚已渐渐模式化,基本不再有争论,而常常用“居丧违礼”四个字就一笔带过;到萧齐时,犯“清议”“乡论”的事还偶见于史书,萧梁以后则几乎不再见诸史书记载。从这种变化明显可以看出,“清议”与“乡论”在不断地套路化与模式化。或许有人会认为“清议”“乡论”种类的减少是因为经过多年的发展已经形成了固定的规定,不需要再每事讨论。而除了丧葬之外的违反“清议”“乡论”的行为已经没人再触犯。但这种说法有两个错误。其一,既然仍然有人在丧葬事务上触犯“清议”“乡论”,没道理认为在其他事情上就不会触犯。西晋那些如“吃掉为别的宾客准备的食物”“盗取亡父留下的财物”之类的花样繁多的不符合儒家伦理的行为,不可能是绝迹了,而只是没人再关心这些事情了,这类行为已被排除在“清议”“乡论”关心的范围之外。其二,关于什么事情需要付之“清议”“乡论”,什么事情不需要,永远是需要讨论的,不可能形成一套只需按其实施就可一劳永逸规定或惯例。因为现实的情况是很复杂的,如卞壸处理的王式的案子就非常复杂。说南朝以后关于“清议”“乡论”已形成了只要照着执行便可的规定,就如同说现代社会公检法三大机构中负责具体量刑的法院可以裁撤一样荒谬。各种法律或规定面对复杂的现实时永远是模棱两可的,必须由人来加以衡量。南朝以后不再有关于“清议”“乡论”的争论,只能说明了士人对它们已经不再重视,不再主动用它们去积极查纠违反儒家伦理的行为,而是将它们的作用范围逐渐缩小到最明显的那些居丧违礼行为,将其变成一种窄化的、模式化的罪名。

另外,宋齐时期还值得注意的是,对父母身陷本朝控制的领土之外(其中多半已客死他乡)的情况,刘宋和萧齐有很多对此进行赦免(使其免遭“清议”“乡论”)的记载(各有三条,东晋也有一条类似记载)。从中可以看出,父母身陷异域不归也是一种模式化的清议罪名,但它通常也会被皇权模式化地宥除。这也是宋齐时代“清议”“乡论”模式化的明证。

梁陈之前,早在刘宋,“清议”中的一项——“赃污淫盗之目”就已经成为了一种法律,并且常常在南朝皇帝的即位诏书中被荡涤洗除。如《宋书》卷42《王弘传》中的记载:“左丞江奥议:“士人犯盗赃不及弃市者,刑竟,自在赃污淫盗之目,清议终身,经赦不原。”[3]1318到了梁陈时代,“清议”“乡论”几乎不见诸记载,但这大概并不是因为它们不再存在了,而是它们已经完全模式化,变成了成文的规定甚至法律,不再有对之加以争论的弹性空间,故此也不再有特意记载的必要。见表2。

表2 “清议”“乡论”的法律化

从表1和表2,可以清晰地看出从西晋到东晋,再到南朝“清议”“乡论”不断窄化、模式化的历程。至于为什么会朝着这样的方向发展,笔者以为是与“清议”“乡论”的监督对象,也即是门阀士族的变化有关。

(二)门阀士族的变质与皇权的再兴

越智重明认为晋代皇帝与上级士人(指乡品一、二品者)共治天下,所以“清议”“乡论”的监督对象仅限于下级士人;南朝皇帝则强调自己的绝对权威,“清议”“乡论”的监督对象也渐渐仅限于上级士人[1]32-40。但晋代遭“清议”“乡论”的二品以上的士人既很多(如陈寿、阮咸等),南朝以后由于相关记载转少,没记载到三品以下士族也很正常,所以这一推断很难说是正确的。笔者仍然采信一般的认知,即“清议”“乡论”监督的对象就是广泛意义上的士族。但是其最重要的作用对象应该说一直是门阀士族(我在此处指乡品二品的士族)。

“清议”“乡论”可以说是门阀士族自我纠察、自我净化的机制,或者如野田俊昭所说,是“一种士人层持有的自我制裁的机能”[8]。为何如此,需要援引由谷川道雄和川胜义雄倡导的“豪族共同体”理论。他们主张贵族拥有着“自律性”,也就是说他们的权力有着独立的根基,而这种根基是不受皇权控制的。这种根基就是乡里社会对他们的支持。因此乡里社会的舆论——“乡论”,对他们就有绝大的意义[9]。川胜义雄认为乡论具有重层结构,县、乡一级是第一层,郡一级是第二层,第三层也即最上层则是贵族社交界,但这只是一种理想模式[10]42-82。可以认为士族间尤其是门阀士族间的上层乡论便是“清议”。门阀士族的权力到底在怎样的程度上来自乡党和士族的舆论支持,还是一个需要考察的问题,但这种支持无疑是他们权力和执政合法性的重要来源。因此“清议”与“乡论”,即乡里社会与被乡里社会承认的士人们做出的对门阀士族的处罚意见,就是门阀士族应该遵从的,这也是他们自我净化的机制。若是门阀士族对此予以无视,就可以认为他们已经安于统治的地位而放弃了对自身的净化,这既意味着他们变质的开始,也意味着他们丧失统治地位的开始。

如上文考证,从两晋到南朝,“清议”“乡论”开始了不断套路化、模式化的进程,最终在梁陈时代成为一种规定。规定只是规定了最低的道德底线,与两晋时代门阀士族生机勃勃地主动进行对自身的纠察已不可同日而语,况且史书中并没有记载具体的犯“清议”“乡论”的事例,甚至可能已经沦为一纸空文。

总之,两晋到南朝,士人自我纠察与自我净化的热情在不断下降,他们越来越安于自身已经获得的地位,而忘记了自身权力的重要根基,所以他们也在不断失去自己在军事、经济、政治上的权力,而这种权力被皇权接收。加之南朝动乱的打击,在陈朝以后,南朝的门阀士族最终在历史中消失[10]223-310。

有点特殊的是西晋到东晋之间的情况。虽然东晋门阀士族相比于西晋已经有一定程度上的变质倾向,但由于司马氏皇权的孱弱与北方游牧民族政权的高压,加之门阀士族在西晋时期的力量积累,东晋的门阀士族获得了远比西晋更加庞大的权力,甚至高于皇权。相比之下,西晋门阀士族的权力是弱于皇权的。但西晋是门阀士族兴起的阶段,也是他们最活跃的阶段。虽然这段时期他们还臣服于皇权之下,但正是他们此时期的强大活力,才给他们在东晋的统治打下了根基。

但东晋门阀士族的统治终究也只是一时的情况。到了东晋末年,门阀士族的变质已经非常明显(事实上表1所列的东晋时期的清议事例全都发生在东晋中前期)。脱胎于武人群体的刘宋皇权取代了孱弱的司马氏皇权,建立了新政权,这标志着皇权的再兴。此后南朝皇权获得了越来越大的权力。虽然相比于北方游牧民族政权,南朝的皇权或许不够强大,但是依然是超越于门阀士族之上的。正如诸位学者所广泛引用的南朝皇帝即位诏书中荡涤“清议”“乡论”的条文,这是皇权开始超越门阀士族的明证。

周一良也认为从西晋到东晋再到南朝,清议和中正这个职位一起都在走向衰落,南朝以后尤甚,与此同时皇权超越了清议,这是正确的。但他认为:“南朝清议倚仗皇权,王权支持并可左右清议。”[11]笔者认为不应该说清议依靠皇权。周一良先生的根据是《隋书》卷25《刑法志》的记载:“其制唯重清议禁锢之科。若缙绅之族,犯亏名教,不孝及内乱者,发诏弃之,终身不齿。”[13]但这只能说明皇帝的诏书支持了清议的裁决,不能就断定是“清议要等皇帝发诏,才能实现它的威力”。清议本质上就是独立于皇权之外的,只能说它已经模式化且失去活力了,代表它的门阀士族也变质了,无力再反抗皇权。至于南朝后期极度僵化的清议会不会已经成为皇权用来对付贵族的借口,史料过少,无从考证。但那样的清议虽然还冠以清议之名,实际上已经完全丧失了基于乡论的本质。野田俊昭同样认为“清议”“乡论”都是贵族自律性的表现。在西晋天子权力高于“清议”“乡论”,而从东晋开始“清议”“乡论”已经不受皇权干涉。南朝继承了东晋的遗产,以“清议”“乡论”为表现的贵族自律性依然不受皇权左右。但他也承认皇权有时也能无视或否定乡论[12]。笔者以为他太突出了东晋门阀士族的自律性,而低估了西晋皇权之下门阀士族自律性的重要性。而且他对南朝士人自律性的存在过于夸大了。比如野田俊昭认为南朝皇权虽然能够让乡品不够的人超越“止法”做到高官,但不能改变其家族的“家格”,这是贵族自律性存在的明证[14]。虽然这种说法不无道理,但是事实上皇权已经有权力任命低乡品者做高官,那么若想让其子孙也任高官,只需再任命就行了,“家格”或者说门第的提高真有必要吗?另一方面来说,皇权谋求的最终是门阀制度的废除,将自己一手提拔的低乡品者的门第提高无异于创造新的门阀,对皇权来说完全是有害无利。因此他所说的这一现象并不能说明贵族自律性之强。但更重要的是,野田俊昭先生没有意识到这种自律性正处于不断失去的过程之中。

总之, “清议”“乡论”在两晋南朝尤其是在东晋末年以后的不断套路化、模式化,是与门阀士族的变质及皇权的再兴相同步的历史进程。