懂得取舍 适时消化

——以《斑纹》一课为例谈由学生的质疑生成的课堂

浙江省绍兴市阳明中学 张 洁

让学生阅读课文后提出疑难问题,以此为出发点开展阅读教学,这是语文课堂教学中出现的一种比较有成效的教学方式。这种教学方式贴近学情,能够预估教学结果,可以充分调动课堂氛围,从而使教学更有效。笔者以《斑纹》(苏教版必修五“科技之光”)一课为例,谈一谈对此教学方式的看法。

一、课堂回顾

课堂伊始,执教者带领学生校正字音,根据学生课前预习情况导入新课,指明学生预习时已经解决的思路问题:由点到面,由物到人,由具体到抽象——斑纹无处不在。教师将上课的重心放在学生预习时的质疑上,将其分为以下四个点:

1.关于“蛇”:作者为什么花这么多笔墨来写蛇?为什么还要写到蛇的生活习性、蛇有关的寓言传说?

2.关于句子理解:主要集中在第8、9两小节及最后一小节。

3.关于“斑纹”:作者写斑纹的目的是什么?斑纹有什么作用?有没有象征意义?

4.关于“主观性”:本文的知识性与主观性。

于是,课堂随着如何解决四个问题而逐步展开。

第一个环节,耗时14分钟,教师从介绍蛇的习性和寓言故事入手,让学生从文中寻找作者评价“蛇”的语句。

教师将作者对蛇的评价总结为恶与美,受难者与加害者的矛盾统一因为人的角度不同,对蛇的理解也不同,从不同的立场上得出不同的结论这是作者独具匠心的地方,意在引发我们对于事物矛盾统一的存在的思考。

过渡到第二个环节,作者从写蛇入手,以蛇引发读者对其他动物的思考,教师抛出一个问题:这些其他动物与蛇有何相似之处?

学生回答也是两面的,于是过渡到对第8、第9两句话的思考:

①所谓素食主义者的自由,不过是肉食主义者暂不征用的几枚小钱。道德从来不能败坏后者的食欲,尊严也不曾给前者裸露的脖颈以适当的遮蔽。

②我们容易忽略,善恶之间也在秘密地接壤,而且这条交集地带最近的善将最早被消灭。也许,统治善恶两界的,是同一个王。因为弱者需要……

教师设计了两个问题:这些句子的含义什么?给了你怎样的联想和启示?

学生进行分组讨论并展开了一系列思考,但由于难度系数大,本身这两个问题就是学生课前难以解决的,学生的知识库中无法搜索到类似的知识,所以答案的生成耗时较多,共计12分钟。没有生成有效的答案,或者说讲不清楚答案。

第三个环节是基于第1、第2环节开展的,教师小结:“斑纹”不仅是本文的线索,更是作者思维的起点;而最具有代表性的斑纹——蛇,则为作者提供了一个平台,让作者得以发挥敏锐的洞察力,并由此生发开去,关于自然、人与社会进行广泛而深入的思考。

第四环节中针对作品风格带有的“主观性”特色,教师巧妙地设计了两段文字,指出其中的特色。

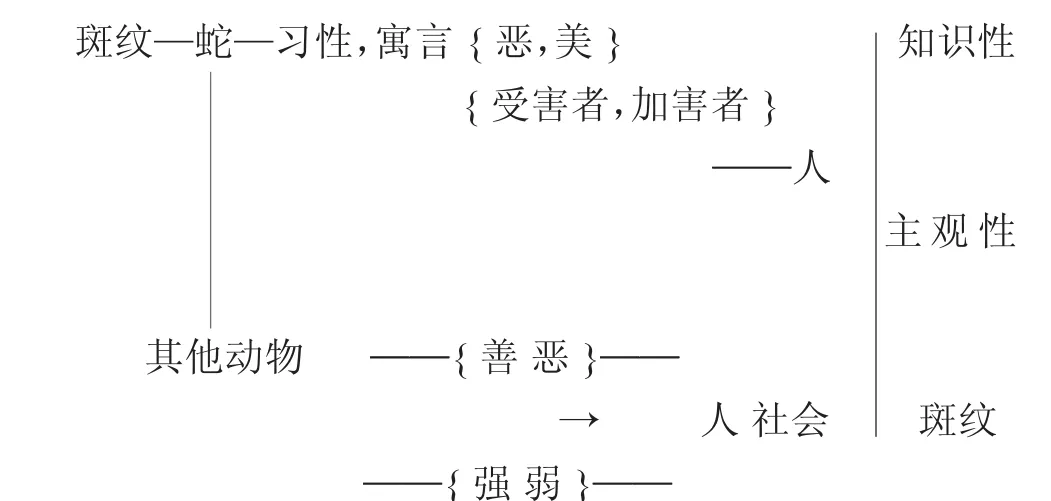

课堂板书设计

以上四个环节结束后,教师小结:周晓枫的描述在理性知识与感性观察之间是错位的,部分重合又部分偏离;这种错位让我们觉得很形象又奇妙。孙绍振先生把它称为“智趣”——智慧的趣味。

教师出示《教学参考意见》中对《斑纹》的解说:《斑纹》并不是严格意义上的说明文,也许称之为散文更为合适。但是,文章主要的表达方法还是说明,说明的对象也是以动物为中心的自然与社会生活现象。选择这篇文章也是想让学生明白,现在的文体正在走向交叉、融合,表达内容也往往非常丰富,科学、人文,包括艺术,有时结合得非常紧密。周晓枫的许多作品都以动物为主题,兼有科学性、趣味性、思想性与艺术性。这可能受到了法国科学家、散文家法布尔《昆虫记》的影响,也与现在的人文主义、生态主义有一定的关联。

教师还适时地增加了周晓枫写作时的随想内容,并为学生布置作业:1.虽然我们分析了蛇这部分在全文中的作用,但从全文的结构和比例而言,这部分是不是可以进行精简?若是可以的话,你觉得可以精简掉哪些内容?2.作者说:“我始终承认自己是个不可救药的修辞爱好者,深受语言魅力的蛊惑。比喻让我体会到设谜与猜谜的快感,排比让人产生朗诵者递进中的情绪宣泄,还有反讽,我们需要这种俏皮乃至刻薄的发现智慧。”请同学们结合作者的这段话,赏析本文的语言。

二、思考分析

整个教学过程,教学环节清晰,教师教态亲切。学生有较好的课堂参与度,是年轻教师花心思的一堂课。整堂课是基于学生课前预习产生的,这种构思的角度非常好,既培养了学生质疑的习惯,又激发了学生求知的欲望。于是课堂就成为解疑答惑、心灵相约之场所,成为学生思维发展和飞跃的地方。教师利用课堂40分钟,帮助学生解决了一些疑问,促进了阅读。然而是不是所有的质疑都是必要的,所有的质疑都要在一节课上完成?我仅以此课为例,谈谈属于个人的看法。

1.面对质疑,要懂得取舍

在传统的语文课堂教学中,教师把向学生发问当作是自己的特权,想方设法地将学生的思维纳入自己教学的流程中。而在新的语文课堂中,教师将学生的疑问放在了第一位,想学生所想,思学生所思,教学建构在学生的质疑的基础之上,这是质的飞跃。教师在掌握了这一原则之后,要适时根据文本与课堂的容量安排教学,要懂得取舍。《斑纹》文章篇幅很长,语义难懂,它涉及到人文、自然、科学的东西太多,学生在预习过程中提出疑问会很多,教师需要解答的也很多。如果把这些问题都设计成为教师的教学内容,那堂课会没有止境,因为阅读过程往往会经历“质疑—解疑(有新疑)—质疑(解新疑)—解疑(有新疑)”的循环往复螺旋上升的过程。阅读本身就是一个复杂的过程,它会常读常新,所以要将学生的质疑都解决,本身是不可能的事。那么我们就要学会取舍,选取一堂课合适的容量,取得能从一个点而带动整个面的问题,而舍弃大段涩晦、难懂,连教师自己都很难弄通的问题,如“对8、9节两段文字”的理解。肖培东教师在点评时指出:“语文课就要上成语文课,它是运用语言文字的能力的课。如果将它上成哲学课,哲学教师讲得肯定比我们好;上成历史课,历史教师肯定比我们好;上成自然课,生物教师都比我们上得好……《斑纹》我只要把它上成语文课就行了。”取得一个语文的角度,整合取舍学生质疑,由点带面地弄清作者所要表达的思想,这就够了。当然教师取舍是由具体的课堂和学情而定的,师生围绕取舍后的问题展开深入的讨论,这样就使教师的取舍有了合理性。教师既回应了学情,又融入了这节课需要教学的核心内容,让学生在自读课文的基础上提出问题,教师根据学生的疑难开展教学,这是语文教学中探索出来的可贵经验。我们要发扬,但一定要注重课堂的容量,学会筛选和取舍。

2.面对质疑,要适时消化

我们课堂教学的起点是学生“发现的问题”,沿着这条路不断向前推进,以到达教师最终的基点。这样的定位,在一定程度上是符合学生学情的。因为这些问题是学生在初读或读了几遍之后无法“领悟”和“研究不出”的问题,所以教师在授课之前势必要将这些问题全盘考虑甚至细化,以求在课堂上较好地解决问题。《斑纹》一课的设计,节奏快、内容大,学生疲于奔命,教师其实是照自己预设的教学环节一个环节追赶另一个环节,学生根本没时间咀嚼消化。

在课堂上教师是主导,学生是主体。但在质疑面前,教师应该是学生探究问题的合作伙伴、课堂教学的导演和主持人。对于学生的问题,教师需要尽力帮助他们设计出切实可行的解决问题的方法,万不可越俎代庖从而制约了学生发散性思维和创新性思维的培养。这样不利于学生对质疑的咀嚼和消化。

参与学生探究,教师的作用在于指导,在于引导学生如何消化自己提出的质疑。从语体的融合到多种手法的运用,都让学生自己一一琢磨。我们用“这是什么文体”“能用例子来证明自己的结论呢”来引领学生寻找多种手法,说明、叙述、描写、议论、抒情相结合,用富有艺术感染力的语言来解答自己在课前的疑惑。让学生品味、欣赏这些绘声绘色,同时又富有诗意与智慧的句子。给学生时间和耐心,让他们细细地去消化咀嚼。还可以通过“炼字”来感受“为何这样的语言能有冲击力,能有个性,会引发人们的思考”。

由教师做解答的疑惑是随手得来的,让学生自己讨论的答案是学生自发形成的。课堂中,由问题延伸出另一问题的现象也时常出现。学生疑问越来越多,是不是意味着课堂的失败呢?我反而认为,这就是到达了“目的地”。教是为了不教,而要达到不教的目的,学生首先要学会质疑、反驳和讨论,并在这样的过程中消化自己的疑问。《斑纹》本身是语义蕴含丰富的文章,学生在质疑、解疑的过程中不断产生新的质疑,这样的质疑才是有效的。

钱梦龙老师提倡的“以学生质疑为主线”的系列课堂是为学情而设计的宝贵经验和财富,只要我们能重视或预设好课堂40分钟的容量,只要我们懂得取舍有度,只要我们给予学生消化的时间与空间,我相信,我们定能在前辈的基础上走得更远,更广。