探源长江及长江文化

庞春燕

在卫星地图中,长江犹如一条蜿蜒的彩带,一端系着青藏高原,一端连着东海之滨。作为中华文明的发源地之一,中国人对长江的探索从未停歇:长江的源头在哪里?长江文化又是如何形成的?

追寻长江之源:从岷江到当曲

2008年9月的一天,青海唐古拉山谷亘古以来的宁静被越野车的轰鸣声打破,以中国科学院遥感应用研究所研究员刘少创为领队的三江源头科学考察队来到了这个荒无人烟的地方,勘测长江的源头。

河流是人类文明的发源地。地球上的文明古国,无一不依河流而兴起—古巴比伦文明(又称两河文明)源于幼发拉底河和底格里斯河之间的苏美尔地区,古埃及文明源于尼罗河三角洲,古印度文明源于印度河和恒河流域,而中国文明则依托黄河和长江。

每条河流都有它的源头,正如每一位炎黄子孙都有自己的祖先和家谱。中华民族对探索长江之源的执着从未停歇。

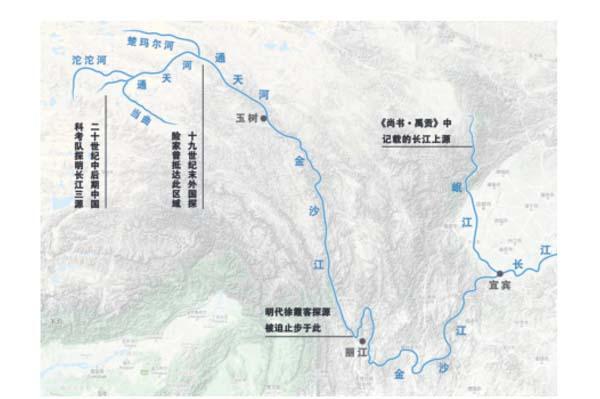

先秦典籍《尚书·禹贡》中有“岷山导江”的记载,这被后人解释为长江发源于岷江。长江真正的干流金沙江,却被认为是支流。东汉班固就在《汉书·地理志》中记载,“绳水出徼外至荆道入江”,意为金沙江从宜宾开始进入了长江。

明代徐霞客对此提出了质疑。他亲自循金沙江而上,抵达云南丽江的石鼓镇附近,发现金沙江比岷江更长—岷江经成都至宜宾不及千里,而金沙江经云南至宜宾共两千余里。根据确立河流源头“河源唯长”原则,他指出,“推江源者,必当以金沙为首”,岷江只是长江的支流,金沙江才是正源。

然而,徐霞客最远只到达丽江,离真正的源头还非常遥远。直到清康熙年间,为编制精确的全国地图,朝廷多次派人深入青藏高原包括今天的三江源地区勘测。在康熙五十六年(1717年)木刻版《皇舆全览图》上,明确标示金沙江上源为“木鲁乌苏河”(即通天河,起于长江南源当曲和西源沱沱河汇合处的囊极巴陇,终于玉树市的巴塘河口,以下称“金沙江”)。使臣在1720年到达通天河上游地区时,面对密如渔网的众多河流,茫然无措,在奏章中写道,“江源如帚,分散甚阔”,即河流多得就像掃帚一样,百支千条,不知其源。

19世纪末,不同国籍的所谓探险家们曾多次进入三江源地区:沙俄军官普尔热瓦尔斯基曾两次到达通天河上游,美国人洛克希尔曾深入到尕尔曲(长江南源当曲的支流,“曲”为藏语,意即河流),英国人韦尔伯曾到达楚玛尔河(长江北源)上游,瑞典人斯文赫定曾到达柴达木盆地的南缘昆仑山附近,但他们都未能到达长江的源头。

中华人民共和国成立后,长江流域规划办公室(长江水利委员会的前身)分别于1956年和1976年对长江源头进行考察后,认为长江有三个源头,即南源当曲、西源沱沱河、北源楚玛尔河(水量小,冬季常断流,不能作为正源),其中沱沱河最长,因而宣布长江源头为唐古拉山脉主峰各拉丹冬雪山西南侧的沱沱河。从此,沱沱河被写入中小学教科书中。

很快,社会各界就发出了不同的声音:1986年,长江科学考察漂流探险队实测沱沱河长346.3公里,当曲长353.1公里;1995年青海省水利志编委会编撰的《青海河流》一书中,认为沱沱河长350公里,当曲长352公里;多次深入源头的中国探险协会会长黄孝文坚信当曲才是更长的源头。

进入21世纪,航天遥感探测技术大规模应用于地理信息的获取和应用,刘少创认为,确定长江源头的时候到了。于是,科考队在将卫星定位系统、遥感探测技术和实地勘察相结合后,得出了结论—当曲长360.8公里,沱沱河长357.6公里,当曲水量为沱沱河的5—6倍,唯有当曲的流向与长江主流向不一致,根据确定河流源头最重要的“河源唯长”“水量唯大”原则,当曲应为长江之源。

中国人持续千年探究河源,并非只是精神意义上的寻根问祖,更是科学的研究和现实的需要,正如中国科学院和中国工程院院士孙枢所说,“源头以及上游的生态和环境状况,对中下游至关重要”。追溯长江之源,对长江流域的环境保护和开发利用有着重大的现实意义和研究价值。

长江文化的逆袭:从永嘉之乱到靖康之乱

汩汩而下的冰雪融水汇聚,助力源远流长的大河,为沿途农业提供了水源,文明由此孕育。从地图上看,长江流域形如一架手推车,将中华民族的历史,从远古轻轻推来。

两百万年前,这里开始出现人类活动的足迹。一万多年前,这里开始撒播文明的种子。先民在这里披荆斩棘,狩猎耕种,构室筑屋,熔铸冶炼,河姆渡流畅素朴的彩陶、良渚神圣精美的玉器、三星堆瑰丽神奇的青铜器……依然震撼着今天的人们。

在文字记载的历史中,早期的长江文化以楚文化、吴越文化、巴蜀文化为代表,随着大一统秦帝国的建立,它们被纳入了夏商周以来中华文化的主体—黄河流域的文化之中。

长江文化的逆袭,来自中国古代的三次人口大迁徙—西晋永嘉之乱、唐代安史之乱和宋代靖康之乱,使得北方黄河流域的人口大规模南迁,长江流域逐步成为中华大地上的经济中心和文化中心。

第一次逆袭发生在东晋时期。西晋末年,黄河流域在八王之乱及“五胡乱华”的重重打击下,“千里无烟爨之气,华夏无冠带之人。自天地开辟,书籍所载,大乱之极,未有若兹者”。西晋宗室、士族大量南迁,史称“永嘉南渡”。拥有长江天堑的南京,成为重建晋廷的最佳选择。

《晋书·王导传》中记载:“洛阳倾覆,中州士女避乱江左者十六七”,如“闻鸡起舞”的祖逖本是范阳遒县(今保定市涞水县)人,被迫“率亲党数百家避地淮泗”。中国社会科学院历史研究所研究员童超认为,南渡的北方人口约占刘宋(东晋灭亡后南朝第一个朝代)总人口的1/10,约占长江中下游平原及其以南地区人口总数的1/8。

南迁的人口带来了中原的生产技术,曾经的蛮荒之地被开辟为农田,粮食产量的增加也促进了人口的增长。在西晋灭亡后黄河流域长达两三个世纪的战乱和动荡中,长江流域第一次成为中华大地上人口、文化与财富的聚集之地。

581年,隋文帝杨坚建立隋朝后统一中国,定都长安,黄河流域再次成为中华文明的中心。但颇有雄才大略的隋炀帝杨广却看到了经济和文化重心南移的大趋势,他下令修建了史无前例的超级工程—大运河。隋大业六年(610年),超过2000公里的大运河将海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系连为一体。长江北岸的扬州成为沟通南北地区的枢纽,整个长江中下游地区进入了全国信息、人口、物资的高速网络。

唐代的文化中心尚在黄河流域,如科举取士中,“北占其七,而南仅居其三”。安史之乱再一次改变了局势—杂有大批胡人的叛军杀入黄河流域的河北、河南、山西、陕西等地,几百年前的历史重演。《旧唐书·地理志》记载:“自至德(756年)后,中原多故,襄、邓百姓,两京(长安、洛阳)衣冠,尽投江、湘。”平叛之后,朝廷不得不把经营重心放在南方,长江流域的稻米通过大运河源源不断地运往北方,取代了黄河流域粟(小米)的主体地位,从此“天下大计,仰于东南”,“赋之所出,江淮居多”。

长江流域和黄河流域在文化上的彻底反转,发生在宋代的靖康之乱后。黄河流域再遭重创,连扬州也从“腰缠十万贯,骑鹤上扬州”的梦想之地变成了“过春风十里,尽荠麦青青。自胡马窥江去后,废池乔木,犹厌言兵”(南宋·姜夔《扬州慢》)。而杭州既远离长江,又有钱塘江的水运可资利用,成为南宋的都城。《宋史》中记载,“高宗南渡,民之从者如归市”,“四方之民云集两浙,百倍于常”。人口的大量增加再次加速了长江流域的开发。自南宋中期始,“公卿将相,大抵多江浙闽蜀之人”,杭州也一跃成为中国最繁华的城市—“上有天堂,下有苏杭”。元朝初期来到中国的马可·波罗在游记中写道:“就其宏伟壮丽以及所提供的快乐而言,这座城(指杭州)是世界上任何其他城市都无法比拟的,生活其中的人们恍如置身天堂一般。”

现代化之路:从工商为本到走向世界

从中国地图上看,东南部地势平缓、河汊如网,使得长江携带的泥沙在中下游地区沉积,造就了肥沃的土地和古代发达的农业,也造就了今日的繁华—无数城市、古镇和村落星罗棋布、连绵不断,形成了世界六大城市群之一的长江三角洲城市群。鲜为人知的是,其雏形早在700年前的元代就已出现。

由于元代统治者重视漕运(用水路将江南的粮食运至京师),在长江流域大兴水利、鼓励垦殖滩涂、普及二熟制等,使得粮食产量大大增加,“元都于燕,去江南极远,而百司庶府之繁,卫士编民之众,无不仰给于江南”。为低廉快速地运送粮食,海运业兴起,位于苏州太仓的刘家港成为全国最重要的港口。海运既开,海外番舶、蛮商夷贾云集,沿江河一带的一些集散点渐渐发育为市镇。

充足的粮食为各行各业的发展奠定了基础。以丝绸业为例,隋唐及以前一直以黄河流域为重点,至宋代形成黄河流域、四川地区和江南地区三大中心,明清时期则绝大部分集中到了江南。这种以商品生产为目的的种桑养蚕、生产丝绸的经营活动,带动整个江南地区形成了浓重的商业气息。小说《醒世恒言》中,描写了明嘉靖年间施复夫妇的发家过程:

施复夫妇二人住在苏州盛泽镇上,靠养蚕织绸生活,本是小户人家。由于他们织的丝绸光彩润泽,在市场上卖的很好,赚了许多银子。几年后,他们增买了三四张织机,不到十年积累了几千两金子,后来他们又买了两所大房子和三四十张织机,雇人织绸,成为机户。

由此,江南走上了一条全新的发展之路—工商为本。凭借丰富的物产、便捷的交通以及稠密的人口,桑、棉的种植日益普遍,并能快速聚集到市镇,加工后行销全国,远高于粮食生产的收益又进一步刺激其扩张。至乾隆时期,苏州城东几乎家家户户从事丝织业,以苏州为核心的江南丝绸、棉布生产居全国之首。工匠们甚至开始仿制西方的眼镜、万花筒,其他诸如食品加工、成衣、日用百货、造纸印刷、珠宝、玉器、铁器加工等也都分门别类,日趋专业。

在商业竞争的刺激下,产业分工日趋精细。如明代的《天工开物》记载了景德镇制瓷业的分工:“共计一坯之力,过手七十二,方可成器。”仅制坯业就有淘泥、拉坯、印坯、镟坯、画坯、舂灰、合釉、上釉等分工,各工序环环相扣。作为当时世界上规模最大、最精美的瓷器生产基地,景德镇陶瓷的大量出口,使中国成了当时世界上最大的贸易顺差国。

富裕的江南文风大盛,据《清代科举考试述录》统计,清代江苏、浙江两省出状元、榜眼和探花共321人,而直隶、顺天、河南三省相加仅35人,江南在文化上可说已独占鳌头。在文人士大夫的推动下,江南生活全面走向精致化,大大小小的私家园林几乎成为中国人“诗意栖居”的理想模板,书画、刺绣、昆曲等精致艺术冠绝全国,江南从此成为“堆金积玉地,温柔富贵乡”。

鸦片战争后,古老的中国被迫进入海洋时代,位于长江入海口的上海成为五个通商口岸之一。面对数千年未有之大变局,中华文明艰难地寻找现代化之路,长江文化再次引领这一全新的历史征程—江南制造局、汉阳兵工厂等第一批军事工业和民用工业企业兴起,推翻封建帝制的辛亥革命在武昌爆发,引领人民当家作主的中国共产党在嘉兴南湖的一艘游船上诞生,蓄势待发的上海浦东正向国际金融、航运和贸易中心的目标挺进……长江,不仅是战乱时期中华民族最坚实的防线,更是现代化进程中的先驱。长江文化,不仅有长期富足带来的平和温润、钟灵毓秀,有危急存亡时的刚健坚韧、自强不息,更有现代化建设中的锐意进取、开拓创新。

“山随平野尽,江入大荒流。”李白笔下的长江,在高山峡谷间奔涌而出、生机勃勃。而今,隨着长江经济带建设成为国家战略,长江文化带建设也呼之欲出,集聚全国40%的人口、国内生产总值和进出口总额的长江流域及其文化,必将为中华文明输送更多精彩。