长江流域的三大地域文化

幼吾

谁是我们的祖先?他们曾做过什么,又给我们留下了什么?也许,地域文化能给我们解释一二。

长江流域,沃野万里,在这一区域内,不同地域之间风俗迥异,对此人们多归因于地域文化之别。总的来说,长江上、中、下游分布着巴蜀、荆楚和吴越三大地域文化,这三大地域文化发端于原始部族,奠基于先秦时代,发展于秦以后,经过几千年的发展,最终变成我们今天所见之面目。

包容之地

自夏朝后,长江中游和下游诸国先后被纳入中原文化圈,唯有长江上游的巴、蜀独立于外。考古研究表明,早在夏朝之前,古蜀国已产生高度发达的文明,三星堆遗址即是明证。简而言之,这里的古文明自成体系。

今天我们所提之巴蜀,重点在“蜀”,意指四川地区(包括今重庆)。实际上,古代的蜀和巴是指同位于四川的两个相邻之地,生活在此地的人,被称为蜀人和巴人,他们建立的国家分别叫蜀国和巴国。巴、蜀两国唇齿相依,关系却一向不善,也许是因为害怕对方侵吞自己。只是千算万算,偏偏算漏了他们的北邻—秦国。

公元前316年,秦灭巴、蜀,当时的中原诸侯国却不甚在意,因为在他们眼中,巴、蜀为“狄戎之长”,即少数民族。殊不知,巴、蜀正是秦统一天下最为关键的第一步。宋代史学家郭允蹈在《蜀鉴》中点评:“(秦)于是灭六雄而一天下,岂偶然哉,由得蜀故也。”为何?自然是因为巴、蜀地处长江上游之成都平原,水源充足,土地肥沃,气候湿润温暖,农耕发达,物产丰富,这正是处于西北不毛之地的秦国所需要的。

现在来看,秦统一之举对巴、蜀影响深远。首先,巴、蜀合流,形成巴蜀文化,巴蜀也成为四川地区的统称。其次,巴蜀经济得到进一步发展,成为富有活力和开放的地区。

著名的水利工程都江堰,正是秦在蜀地设郡之后,由郡守李冰主持修建的。都江堰的竣工完成了古蜀人治理岷江洪水的夙愿,也为当地的农业发展提供了保障。西汉时,巴蜀已位居全国经济发达地区前列,被称为“天府之国”。西汉前期,关中、山东和江南地区接连发生饥荒和天灾,均是靠着巴蜀的粮食支援才得以安然度灾。东汉末年,诸葛亮献策刘备,取益州(汉代四川地区)称王而成三足鼎立之势,正是看重当时巴蜀之富饶完全可作建国之基。

唐代大诗人李白出身西域,长于蜀地,其身世折射出古代巴蜀之发展状况。自汉代起,巴蜀便是全国重要的盐、铁产区,经济繁荣,移民众多,人口流量大,如李白这样的新蜀人不知凡几。今天的人们也许好奇,全国各大菜系各具风味,为何唯有川菜能走遍天下?从历史的角度看,移民和民族融合使川菜早已经受各地人民味蕾的考验,岂有不爱之理?

至今,巴蜀依然是中国西部重要的经济发展区。不论是过去还是现在,深处中国内陆的巴蜀并不闭塞。相反,巴蜀是一个早已进行文化和民族融合的地方,这个地区的开放与包容程度超乎我们的想象。

“骚”乐之楚

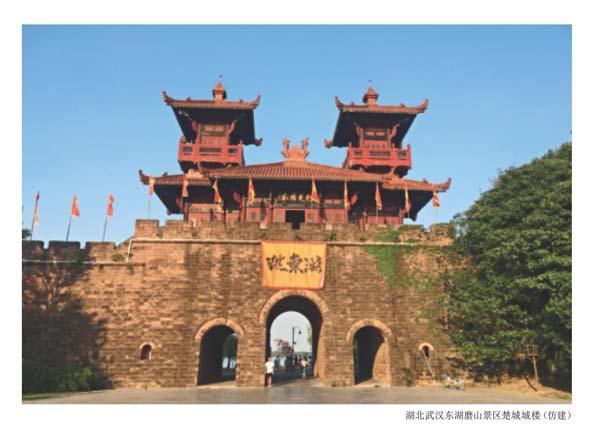

秦吞并巴蜀后,逐一打败赵、魏、韩、楚等六雄。其时,六雄之中,楚国尚有与秦相抗衡的实力,但因楚王昏庸及政府腐败不堪,楚国最终难逃国灭的命运。不过,国虽亡,楚文化却被遗留了下来,形成了今天湖北和湖南北部地区的地域文化,即荆楚文化。

荆楚是今湖北地区的古称。古代荆、楚不分,两字同义,故楚人也称为荆人,楚国也称荆国。楚国之历史最早可追溯至夏朝。据说,夏朝的某位王公贵族来到楚地,与当地“苗蛮”结合,形成新的民族,即楚人。周成王时,楚人因功封爵,建楚国,国君为熊氏和芈姓。电视剧《芈月传》中的女主角芈月正是来自楚王室。自春秋时期楚成王后,楚国逐渐崛起,威慑中原,先成春秋霸主,后列战国七雄。

楚国国祚前后八百余年,发展了独具特色的楚文化,其中尤以楚辞和楚乐最为闪耀夺目。中国文学史一向以“风骚”并称,其中“风”即指北方诗歌《诗经》,“骚”则指南方诗歌楚辞。而说到楚辞,就不得不提楚人屈原,他的《离骚》是楚辞的代表作。作为著名历史人物和文学家,屈原给后世留下了家国情怀和浪漫主义两大精神遗产。

从屈原的作品中可以看出,楚辞充满幻想,弥漫着怪力乱神的神话和巫术观念,被后人评价为“瑰丽、浪漫”,这与记录现实生活的《诗经》迥然不同。不过,两者也有共同点,那就是两者皆为歌,如屈原的《九歌》就是根据楚国民间祭祀乐歌改编而成的,而歌只是楚国音乐的一部分。

楚国音乐是一种集合神话、民歌、巫舞、祭祀、歌诗的艺术形式,也就是说,楚国音乐不仅有唱词、旋律、乐器伴奏,还有舞蹈或表演。对于楚国音乐,我们其实并不陌生。汉代刘向《战国策》“荆轲刺秦王”故事中,高渐离击筑,荆轲和而歌曰:“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还。”荆轲所歌与楚歌无异。荆轲是卫人,卫近楚,自然受楚乐影响,故荆轲能作楚歌。

今天的楚地,依然能见楚辞和楚乐的遗迹。当代著名作家龙应台在《目送》最后一章《魂归》里记录了她与家人将其父骨灰送归故里湖南衡阳下葬的情景。葬礼完全按当地习俗进行,不仅有道士道场,还要请花鼓队奏乐,下葬时司仪用当地方言唱招魂祭歌:“魂兮归来,君无上天些。虎豹九关,啄害下人些。一夫九首,拔木九千些……归来归来,往恐危身些……魂兮归来,君无下此幽都些。土伯九约,其角些……归来归来,恐自遗灭些……魂兮归来,反故居些。”

东汉王逸在《楚辞章句》中说:“昔楚南郢之邑,沅湘之间,其俗信鬼而好祠,其祠必作歌乐鼓舞以乐诸神。”其中的“以乐诸神”道出了楚文化最大的特色—巫,其在楚辞和楚乐中皆有体现,这也是今天荆楚文化与其他地域文化之间最大的区别。

幸运之星

楚国发展至巅峰时,整个长江中下游均在其版图之内,也就是说,长江下游的吴越地区也曾是楚国疆域。吴越是个具有悠久历史和文化的地方。考古研究证明,早在新石器时代,以太湖流域为中心的吴越地区已有人类活动,如河姆渡、北阴阳营、良渚等文化遗址。之后,这里又变成百越人的聚居地。

吴越地区曾先后崛起两个不同的国家,即吴国和越国。据《史记·吴太伯世家》记载,商末周初,太伯让王位于弟而奔吴(今江苏南部和上海地区),他入乡随俗,断发文身,创立吴国。而越(今浙江北部地区),古称于越,相传禹、舜在世时均到过此地,且备受于越人敬仰,后夏帝少康封其子无余至会稽,建国“于越”。

吴、越本同属一个族群,可谓同俗共气,而且吴、越两国彼此征服,两国文化难分你我。自秦后,吴、越不复有国,只遗吴越文化,现也称之为江浙文化或江南文化。

世人对于江南文化的看法,多是“诗情画意”“秀美韵味”,认为江南人文荟萃,人杰地靈,钟灵毓秀,多才子佳人。市井气息与文人风雅的交融,使这里成为众多文人墨客向往的旖旎之地。唐代李白有“烟花三月下扬州”的诗句,宋代柳咏则有“东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华”之言,这些文人的咏叹难免让人们真的以为江南“自古繁华”。须知,今日之江南是历史的偶然与必然相互作用的结果。这一偶然与必然就是指历史上的两次“南渡”。

第一次是永嘉南渡。众所周知,历史上,中国的经济和文化重心多是在黄河流域的关中(陕西南部地区)、中原等北方地区,江南地区则被称为“未开化之地”。这一情形在魏晋南北朝时发生了转折。西晋永嘉年间(307—313年),长江以北地区常年战乱,中原地区居民包括很多士大夫和贵族阶层人士纷纷南迁至相对安宁的江南地区,史称“永嘉南渡”。

这次南渡产生了两个重要影响,其一是大量人口、生产和技术的南移导致经济重心的南移;其二是大批士大夫和贵族阶层的迁入,推动了当地文化和教育事业的发展。为何说江南地区多名门望族?这与永嘉南渡干系重大。

第二次是宋室南渡,也称“建炎南渡”(1127—1129年)。如果说永嘉南渡使江南地区得到开发,那么这次的开发力度显然不够,因为当局势平稳,北方经济迅速恢复且又遥遥领先于南方。而宋室南渡则改变了这一局面。南宋定都临安(今杭州),经济重心南移。江南地区不仅是当时的政治、经济和文化中心,也是重要的水路交通枢纽区。

此外,南宋政府对商业和海外贸易十分重视,江南地区港口众多,这又进一步推动了江南地区经济和文化的发展。应当说,南宋政府对江南地区的开发是很充分的,此后江南依然是全国数一数二的繁华之地。

树越大,根越多,中华文化这颗大树正是由无数的地域文化之根构成。这些地域文化扎根于中华大地,吸收着来自土地的养分,滋养了“大树”。在这些地域文化里,既有我们祖先奋斗的身影,还有他们留给我们的智慧和财富,这些文化遗产早已融化在我们的血脉之中。