精神科护士职业倦怠与心理健康影响因素及对策研究

王妙辉

(临汾市荣军康复医院,山西 临汾)

0 引言

精神科护士的护理任务特殊,护理难度大,风险发生率高,个人安全常面临威胁,职业倦怠发生的风险高,心理健康状况有待改善。为提高精神科护士的心理健康水平,本文于本院2017年4月至2018年4月的精神科护士中,随机选40例样本,分析了护士职业倦怠与心理健康的影响因素,阐述了应对策略,并观察了应对效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

采用随机数字表法分组,观察组性别:男女各10例,平均年龄(24.11±3.25)岁,平均工龄(3.44±1.20)年。对照组性别:男9例,女11例,平均年龄(23.61±2.78)岁,平均工龄(3.52±1.12)年。两组护理人员具有可比性(P>0.05)。

1.2 方法

对照组采用常规方法管理,观察组在分析精神科护士职业倦怠与心理健康影响因素的基础上,提出相应对策解决问题,方法如下:(1)影响因素:工作环境差、护理能力低、医院管理制度不完善,是导致精神科护士职业倦怠以及不良情绪产生的主要原因。科室需从工作环境、护理能力等角度入手,调整管理模式,旨在改善护理效果,提升护理质量。(2)应对策略:①工作环境:精神科患者,多伴有思维紊乱、冲动、躁动、毁物、伤人、缺乏自知力的问题,护理期间,患者极易与护理人员发生冲突,对护理人员的安全造成威胁。对此,建议医院调整排班制度,在满足科室工作情况下,护士长可以根据护理人员意愿排班。同时关注特殊人群、特殊时期护理人员的思想动态,尽可能提供帮助。制定相应的应急预案,灵活组织院内相关专业人员参与护理工作。针对伴有躁动、冲动、毁物、伤人等症状的患者,应由多名护理人员共同进行护理操作,避免护理人员因过于恐惧而产生职业倦怠;②护理能力:精神科需组织护理人员定期参与培训,从常见的精神类疾病症状学、不同疾病患者的症状特点、常见的护理风险、风险的预防方法 、精神疾病的护理措施、防爆技能训练等方面入手,增强护理人员的护理能力。此外,科室同样应培养护理人员安全意识、学习心理学知识与技能,培养护理人员健全的人格,形成良好的个性,保持稳定的情绪及乐观的精神,必要时采取正念减压法,缓解心理压力,增强自我保护能力、提升患者的依从性。

1.3 观察指标

观察两组护理人员的心理状况(包括SAS、SDS评分、护理能力评分3项指标)、护理风险发生率与离职率。护理能力评分,共0~10分,由护士长根据护士的表现自行评分,得分与护理能力正相关。

1.4 统计学方法

采用 SPSS 21.0软件处理数据,计量资料用均数±标准差()表示,计数资料用率(%)表示,采用t和χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

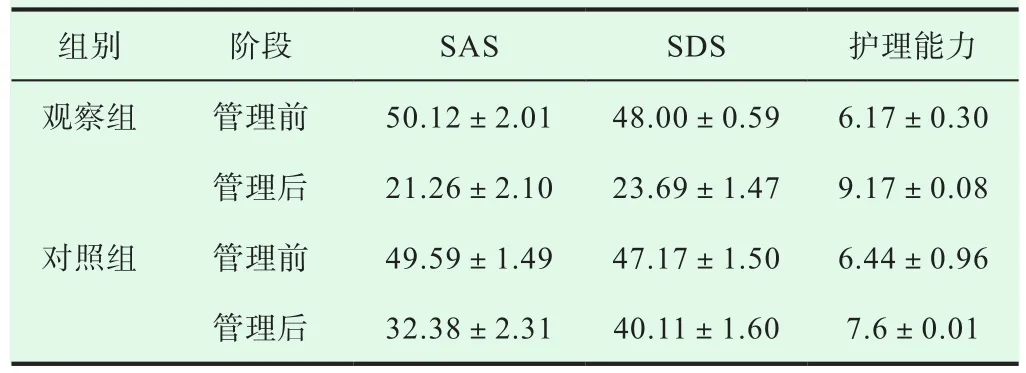

2.1 护理人员的心理状况

观察组 SAS(21.26±2.10)分、SDS(23.69±1.47)分、护理能力(9.17±0.08)分,与对照组相比,差异显著(P<0.05),见表1。

表1 护理人员的心理状况( , 分)

表1 护理人员的心理状况( , 分)

组别 阶段 SAS SDS 护理能力观察组 管理前 50.12±2.01 48.00±0.59 6.17±0.30管理后 21.26±2.10 23.69±1.47 9.17±0.08对照组 管理前 49.59±1.49 47.17±1.50 6.44±0.96管理后 32.38±2.31 40.11±1.60 7.6±0.01

2.2 护理风险发生率、离职率与管理满意度

观察组护理风险发生率5%、离职率5%、管理满意度95%,与对照组相比,差异显著(P<0.05),见表 2。

表2 护理风险发生率与离职率[n(%)]

3 讨论

精神科护士职业倦怠的发生,以及不良情绪的产生,与多种因素有关。如护理人员的情绪未给予及时调整和安抚,极易导致护士离职率上升,导致精神科人才流失问题加剧。针对精神科护士所实施的常规管理方法,内容欠完善,人性化水平不足,对护士心理状况的关注度低,管理效果欠佳[1]。本文研究发现,采用常规方法管理后,精神科护士 SAS(32.38±2.31)分、SDS(40.11±1.60)分、护理能力(7.6±0.01)分,与管理前相比,护士的焦虑、抑郁评分显著降低,护理能力明显增强(P<0.05)。进一步观察发现,本组患者护理风险发生率30%、离职率25%、管理满意度75%,提示采用常规方法管理,护理人员离职率较高,管理满意度低。需加强对管理模式的调整与改革,方可使现有的问题得到解决[2-3]。

为降低精神科护士的离职率,本院在分析导致护理人员职业倦怠以及产生不良情绪的原因的基础上,采取多种策略对管理模式进行了调整,取得了良好的效果。管理期间,加强护理培训,可有效增强护理人员的护理能力,使护理人员能够很好的应对多种局面,增强其安全意识,降低护理风险的发生率,减轻其焦虑、抑郁等不良情绪,预防职业倦怠,使离职率得以降低。完善排班制度,尽可能地根据护理人员意愿排班。能够使护理人员相互协作,同对患者进行有效干预。当患者出现躁动、冲动、毁物、伤人等攻击性行为时,护理人员可共同进行护理操作,保证患者与自身的安全。上述管理模式的应用,对护理人员安全感的增强,及其职业倦怠率的下降,均具有重要价值。改善护理环境,可避免护理人员长期暴露于危险中,使其紧张的情绪得到缓解,降低职业倦怠率。长期护理的过程中,护理人员的负面情绪如反复积累,极容易导致其出现职业倦怠现象,增加人才流失率。加强对护理人员的心理干预,帮助护理人员保持健康的心理和稳定的情绪、做到不高估自己或低估自己的能力、认识自己的局限性、接纳自己的弱点、预留时间及空间处理突发的事情、面对现实、尽可能给自己多点弹性去处理事情,利用节假日进行充分的休息和放松,为护理人员提供倾诉的空间、时间与渠道,通过及时倾诉、反思人生、定期运动等方式可使其负面情绪得到发泄,以上方法对护理人员情绪、心态的改善,具有重要价值。本文于护理后,对护理人员的心理状态、护理能力以及护理效果等进行了观察。研究发现,采用上述措施对精神科护士进行管理后,护士SAS(21.26±2.10)分、SDS(23.69±1.47)分、护理能力(9.17±0.08)分,与护理前相比,各项指标明显改善(P<0.05)。与实施常规护理相比,心态更佳,护理能力更高(P<0.05)。进一步观察发现,本组患者护理风险发生率5%、离职率5%、管理满意度95%,与实施常规护理相比,优势显著(P<0.05)。本文的上述研究结果,证实了“护理培训““改善环境”“心理干预”三项措施在预防职业倦怠、提高精神科护士心理健康水平方面的重要价值。

综上所述,从“护理培训““改善环境”“心理干预”三方面入手,对精神科护士进行管理,可有效预防职业倦怠,改善心理健康状况。