父亲的一生三海

黄东启

成名于上海

父亲黄异庵,原名黄易安,名沅,字冠群,又字怡庵,晚年号了翁。

父亲于公元1913年的大年初一出生在太仓西门下牵埠(西厢镇)。取名黄沅,小名宗贵。祖母曾怀十五胎,父亲排行第八。

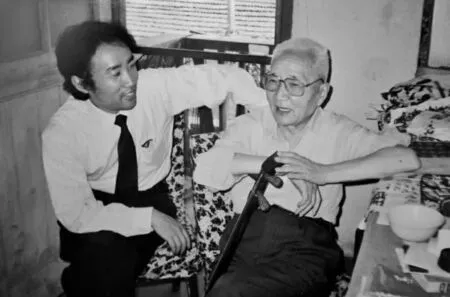

☉ 黄东启和父亲黄异庵

祖父在镇上开一爿叫“黄理记”的酱油店,一家人过着平庸安稳的日子。听祖母说,父亲从小就显得有些“特别”。譬如穿着哥哥的小长衫,看上去就是比哥哥有模样。跨门槛时会用手将长衫往上提一提;坐凳子前会把长衫的后摆往后撩一撩,像书台上的说书先生。

父亲聪颖好学,四岁那年,跟着比他大八岁的二伯父上私塾,竟比哥哥学得快。惹得先生喜欢,常常把他抱在膝上,抓住他小手,教他握笔描红。七岁时,他站着小凳,爬上柜台,和父亲、哥哥一起替人写春联。观赏的人,瞧他凝神挥毫的样子,不由得啧啧有声,唤他“小先生”。

一天,上海文化名人江锡舟(其子江寒汀后来成为赫赫有名的花鸟画大师)来太仓游玩,漫步到“黄理记”前,发现柜台上有人在写字,仔细一看竟是个孩子。这孩子长相清秀洒脱,字里行间透着灵气。真是人小字好有天才。不由得走进店里对祖父说:“黄老板,你家小公子书法了得,但就在酱油店写写字算算账,实在可惜了。不如让我带到上海拜个名家学习书法,将来一定前途无量。”

祖父听了虽然有些意外,但也觉得在理。再看看来者也不像拐卖小孩的拐子。双方聊了不到一个小时,祖父居然同意让八岁的儿子跟一个陌生人走了。

父亲被带到上海后,拜刘介玉(艺名天台山农)学习书法,名师出高徒,两年后,父亲就在上海大世界共和厅卖字,从此“十龄童”就名扬上海滩了。祖父则把酱油店托付给二伯父打理,自己来上海照顾父亲的日常起居和一日三餐。父亲写字祖父磨墨,当起了专业“书童”。多年以后回忆此事,父亲特地作诗一首:

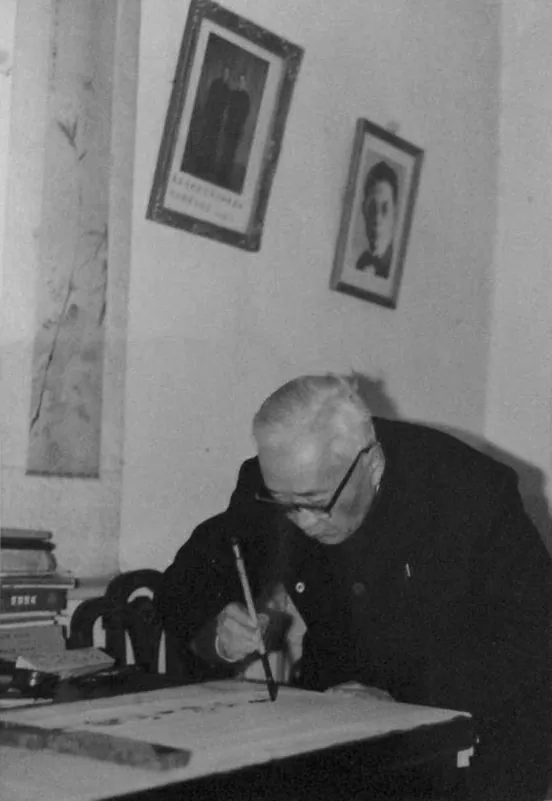

☉ 父亲黄异庵

共和厅里十龄童,对客挥毫小相公。

一事至今忘不得,难为老父作书僮。

上世纪二三十年代书场遍布江浙沪各个城镇,有些小镇上竟有三四家书场同时营业,可见当时评弹行业有多兴旺。那时的父亲经常跟着祖父出入于书场,故而对评弹产生了浓厚的兴趣。但按照当时世俗的眼光,还是看不起评弹职业的。所以当父亲提出要学评弹时,遭到了祖父的极力反对。祖父认为读书写字教书是高尚的职业,演员戏子是供人娱乐的低等行当。

然而,父亲是有性格有主见之人。有一次,趁着祖父出门一个月,大伯父借来一把三弦对父亲说:“你能在这一个月内学会弹唱,等父亲回家,我一定帮你一起求父亲答应你学评弹。”

父亲的聪明用功毋庸置疑,他每天练完弹唱就把三弦放在床上,和它共枕一只枕头。半夜翻身碰响三弦,便立刻披上衣服坐起来轻声练练手指摸摸音。一个月很快过去,祖父回家看父亲手拿三弦,有模有样地表演了一曲《三笑》里的唱段。一言不发,当夜就带着父亲到书场,正式拜评弹名家王耕香为先生学说《三笑》。

《三笑》这部书父亲在拜师前就听熟了,所以很快就上台演出。但他更喜欢才子书《西厢记》,但对传统的《西厢记》唱本并不满足,感觉缺乏书卷气。于是凭着自己扎实的古典文学功底,开始努力撰写自己的《西厢记》书目。这阶段父亲埋头攻读王实甫原著,追随唐人传奇,旁涉昆曲等地方剧种,丰富自己的创作思路。废寝忘食,日以继夜地写出了十五回书,准备上台演出。

然而,根据当时的行规,没有师承,不能上台。父亲只能再去拜朱兰庵为师。但朱兰庵以“朱家至今没有传下《西厢记》”为由,拒绝收徒。无奈之下,父亲打听到谢鸿飞唱过几回《西厢记》,便改拜他为先生,这才允许上书坛。

父亲每说一回,必定要认真回顾分析,反复琢磨。日积月累,终于形成了独一无二的黄《西厢》。为有别于朱兰庵说的《西厢记》,父亲毅然把自己的名字“易安”改为“异庵”。

不久由上海评弹名家郭少梅推举,父亲在有着现在“央视春晚”般影响力的汇泉楼书场年档上演出,一炮打响,从此走红。成为以黄派《西厢记》著称的一代名家。可以说,上海不仅成就了父亲的书法,也成就了父亲的评弹。

在评弹事业蒸蒸日上的同时,父亲从未放下过手中的毛笔和刻刀。尽管父亲当时的篆刻已经达到了一定的水准,但感觉有些方面还是不够完美,治印里面有些奥妙不够透彻,尤其在边款的位置和印边的处理上有时会犹豫不决。因此父亲决定正式拜上海最负盛名的篆刻大师邓散木(别名邓粪翁)先生学习篆刻。

通过朋友的介绍,那天父亲备足了香烛厚礼,由学生钱雁秋(当时已是上海评弹名家)陪同去邓先生家正式拜师。后来“黄异庵带着学生拜先生”一事被圈内人士传为佳话。

邓散木先生酒量惊人,每逢佳节或大事,他都要大摆宴席,请来文人雅士同乐。那天他拿出大大小小十几只酒杯,按杯身高低排成一座当中高两头低的“桥”横在桌子中央,杯中斟满白酒。席间宾朋们吟诗作对、猜灯谜,输者必须一气喝干一座“桥”。

父亲跪地磕头后,邓先生叫他坐在身边,父亲把自己的印谱拿给先生看,一边诉说着印面边框之难刻,邓先生随手拿过刻刀玉石做了不到两分钟的示范,打出来给父亲看……父亲顿悟!唉,“无师自通”害煞人。当即留下这样的句子:

筵间谈笑无多语,便是真传衣钵时。

解放后政府号召文艺界编演新剧目,作为评弹作家、响档名家,父亲自然带头响应号召。他首先在常熟花园饭店挂牌说《李闯王》,每天清晨起来,考虑情节安排,编写唱词。午饭前写好一回,下午上台演出。就这样一天一天地边写边演,说了一个多月的书,深受听客的欢迎,成为评弹界编新书说新书的第一人。以后又连续自编自演了《文徵明》《红楼梦》等长篇弹词。他为这四部书分别作过四首诗:

《西厢记》

会真手笔出微之,实甫西厢绝妙词。

一段崔张风韵事,大媒先谢法聪师。

《李闯王》

解放新书说闯王,有明社稷半存亡。

冲冠可杀吴三桂,为惜红颜竟引狼。

《文徵明》

一夫一妇美徵明,伯虎何来九妇情。

乞借沧浪亭下水,清流日夜洗污名。

《红楼梦》

红楼写绝痴儿女,不入梨园生旦行。

惟有江南书可听,温存软语话家常。

1950年11月,第一届全国戏曲改革工作会议在北京召开,整个华东地区十余个剧种,数千名演员,只有四名代表参加会议,他们分别是:京剧界的李瑞来、沪剧界的邵斌孙、滑稽界的周柏春和评弹界的黄异庵。

当时周恩来代表毛泽东看望与会的艺术家们,谈话中说起采访会议的苏联塔斯社记者急需一首诗,内容要求是写抗美援朝的,打算配合相关报道在《真理报》发表。这时在周恩来旁边的田汉大声问道:“有谁能做诗?”

我父亲手头就有,当场拿了出来。田汉看后认为写得不错。

次日,他兴冲冲地告诉父亲:“总理讲这首诗写得很好,黄异庵是个评弹才子。”

上世纪80年代,在南京召开了“全国红学研究会”,父亲应邀参加。会议第一天大家各抒己见,发表自己的观点。第二天各剧种表演《红楼梦》,父亲单档弹唱了一回《红楼梦》。红学家周汝昌先生认为评弹演员没什么特别,无非小生、小旦的表演加弹唱。于是没看就回北京了。直到会后听说黄异庵表演的一回《红楼梦》非同一般,评弹演员所说的书目,里面隐藏着深厚的中国古典文学内涵,周汝昌为没听到这回书而十分遗憾。

☉ 父亲(右下)和学生杨振雄(左上)、冯筱庆

当天,父亲在台上发现周汝昌没来听书,还风趣地写了一首七绝寄给周汝昌:

白头人说红楼梦,应被红楼笑白头。

怪底掌声雷动处,座中顾曲独无周。

周汝昌阅后发现父亲不是普通的评弹演员。数次交往后与父亲成了知己。两位老人结下了深厚的感情。书信往来,惺惺相惜。

1991年,为《黄异庵艺术生涯七十周年》庆贺活动,周汝昌特赋四诗遥祝。

古今情事各任何,七十星霜历几多。

一曲搊弹唱哀乐,三条弦上泪婆娑。

斜阳古柳忆前贤,总把歌词当史篇。

弦索铿鍧谁最似,江南花落李龟年。

多才多艺异常流,不独知音顾曲周。

论墨讲词兼篆印,一时轰动古苏州。

喉头弦音总是情,自家扑尽一声声。

还为阳春伤和寡,滔滔瓦釜正雷鸣。

同时,周老还评价父亲是“在文学艺术上博通的大方家”,为“柳敬亭后一人而已”。

父亲最后一次在上海的演出,是应学生杨振雄之邀,和他拼档参加《杨振雄艺术生涯六十周年》的汇演。那次演出隆重之极、盛况空前。江浙沪评弹名家全数出席,还特邀著名电影演员程之主持节目。

父亲出场坐定,首先即兴讲了四句韵语:

三十余年阔别中,师生今日又相逢。

书台重见黄杨档,七十张生八十聪。

观众报以长时间热烈的掌声。接着师徒俩表演了最能体现特色的《西厢记·游殿》,将典故、传说、调笑有机地融合在书里,把书说得文采飞扬。

发配到青海

1958年父亲被划为“右派”,发配去青海。对这段生活,直至他晚年回忆起来,仍然唏嘘不已。

那是1959年深秋一个天寒地冻的日子。

父亲坐了三天两夜火车(闷罐子棚车),再加几天几夜卡车的长途跋涉,终于到了青海,但后脚跟肿得只能拖着走。

“到了?这是哪里啊?”大家望着荒无人烟、一望无际的空旷问道。

“这是我们的目的地,青海省贵南县大仓地区。大家赶紧下车拿工具原地挖个大坑,天黑之前一定要完成。否则有被冻死或叫狼叼走的可能。”

管教边说边用白粉在地上撒了个框架,众人七手八脚地开始工作。西北高原的九月已进入寒冬,大地冻得结结实实,挖了一下午好不容易才完成。接着在坑底铺上油毛毡,大家一个挨着一个把自己的被褥铺在油毛毡上,上面盖上油布,钻进被窝……

据《青海省志·劳动改造志》记载,当时青海的劳改农场多达32个,形成了世界上最大的劳动营,青海一时成了“监狱”的代名词。

这是父亲发配青海的第一天,寒夜难眠,想着自己何以落到这般田地?不禁一声长叹:

姹紫嫣红色太姣,妒花风雨自难饶。

狂吹直去天西北,九月高原雪正飘。

后来,劳改局派工程队来为他们逐步盖起了宿舍、饭堂、干部办公室。办公室墙上还做了一块大黑板,聪明的管教一眼就选中父亲,叫他专门负责写黑板报。当然稿件是管教出的,尽管有错别字、病句,但抄写人并不能改动一个字,为此父亲经常哭笑不得。

没想到我后来到农场也负责出黑板报,这点上我们父子还是有一拼的。

劳教分子的成分很复杂,地、富、反、坏、右五“毒”俱全。年轻人脾气暴,聚在一起吵架是家常便饭,斗殴也时有发生。为平息各种事端,需要调和气氛。管教找我父亲商量,让他每天晚上给大家说一回书,交换条件是白天不用下地干活。这对我父亲来说绝对是求之不得的好事啊!

晚饭后,大伙争先恐后地挤满了饭堂。为让所有人都能听懂,父亲还操起了不太标准的普通话来说苏州弹词,每当遇到唱篇子,只能用苏州方言了,尽管大部分人听不懂唱词,但根据故事情节的进展,还是能推断出一点意思的。同时,悦耳动听的唱腔音乐也让大家得到了心灵的抚慰。父亲从《西厢记》唱到《李闯王》,再从《文徵明》唱到《屈原》《聊斋》……这段时间大伙都沉浸在这些故事里,气氛平和了,关系融洽了,文明程度提高了。为此,父亲得到了管教多次表扬,并被提拔为狱中的“基层干部”——劳改犯的小组长。

然而,精神永远代替不了物质。成天困扰着大家的还是一个字——“饿”。劳改犯每天早、中、晚的伙食就是一只青稞做的窝窝头和一碗照得见面孔的青稞糊,这还是农忙季节的标准。后来遇到三年自然灾害,加上高寒的自然条件,农场土地收不回种子,一个月的伙食降为6斤棒子面。鲜草铡碎了煮熟,掺和棒子面做粘合剂,和猪食没有两样。最最困难时每人每天只发一个窝窝头或一只土豆,其他什么都没有。

这阶段父亲一边挨饿,一边正精心地把巴金的长篇小说《团圆》改编成评弹剧本。从时间上推算,此时长春电影制片厂编剧毛烽也在把《团圆》改编成后来全国人民都熟知的电影《英雄儿女》。

两个生存环境截然不同的人对这本书同时产生了灵感和想法,真是英雄所见略同。

终于熬到刑满释放,父亲被留场,当起了农场职工。有自由也有工资了。按照青海地区的标准,他每月的工资是四十三元四角三分。

父亲有心脏病,可以申请到当地疗养队疗养。

“您真是上海的黄异庵吗?”父亲到疗养队报到时,疗养队方医生见了我父亲好奇而又惊喜地问道。

“不,我是青海的黄异庵。”父亲调侃道。

“啊!我在上海听过您的《西厢记》,还见过您的书法作品,万万没想到今天真的黄异庵竟出现在眼前!”方医生显得有些激动,继续问道:“您也是这个吧?”方医生同时伸出了五个手指。父亲先是愣了一下,然后掰着手指说:“地、富、反、坏……嗯,是老五。”

“哈哈!我们都是‘第五纵队’的,今晚我请客,再介绍你认识几位队友。”

大西北日长夜短,晚饭时分的太阳就像我们南方的下午。方医生请来了几位南方医生朋友共同欢迎父亲。有的带了青稞酒,还有的带来一些上海寄来平时舍不得吃的罐头食品,菜肴丰盛,热闹非凡。席间父亲乘兴说了一回书,还作了好多即兴诗。大家频频举杯,表示出对父亲的崇敬之情。其中有个小名叫“宝宝”的年轻人竟然当场起身磕头认父亲干爹。

在疗养队一年多时间,父亲心情极好,身体恢复不错。思乡之情油然而生。当时青海省劳改部门有规定,为安全起见,刑满释放者回故乡,必须由直系亲属来接迎。

我母亲体弱多病,不可能长途跋涉到青海,全家人商量下来决定由大哥来完成这次艰巨的任务。为此,母亲四处借钱,总算凑齐了盘缠。一切准备就绪,二十岁的大哥肩负着全家人的嘱托,踏上了开往西宁的列车。那是1964年的事。

为安全起见,母亲把钱和父亲爱吃的食品缝进了为大哥新翻的棉袄里。路上,大哥浑身大汗地闷在车厢里不敢脱下棉袄。可是他没预料到那些食物捂在身上是会变质的。直到一阵阵馊味不断从棉袄里散发出来,才只得跑进厕所里,忍痛把变质的鸭肫干、卤汁豆腐干扔掉,总算还保住了如石头般硬的牛肉干。

经过几天几夜奔跑,火车终于停靠在陕西站。再从陕西到西宁的那段铁路是角度很大的上坡路,一列火车需要两个火车头,一个前面拉,一个后面推,火车喘息着吃力地往上爬,不时发出一阵声嘶力竭的怪叫!好不容易停在了西宁火车站。大哥出站后来到长途汽车站买好车票,然后两手抱在胸前在车站的长椅上宿了一夜。第二天又是一天长途汽车的颠簸,才到了共和县。从县城到大仓农场没有长途汽车了,只能搭乘运送货物的卡车,而且还不是每天都有。在小客栈等了几天终于等来一辆运木头的大卡车,大哥给司机送了两包烟后爬上了卡车。

“两手抓紧卡车的挡板,否则甩下来我可不负责的哦。”司机关照说。

卡车在崎岖不平的土路上几个小时的狂颠后,停在了黄河边。大哥出示了路条(居委会开的介绍信),付了钱,跨上摆渡小船,在震耳欲聋的急流声和起伏的大浪里颠簸了一个小时,渡船终于到了黄河对岸。眼前是一望无际的平原和远处山上的积雪。当地人指着隐约可见的房子告诉大哥,那边就是大仓农场。说说“那边就是”,大哥又走了两三个小时,初次出门的大哥一路历经千辛万苦终于推开了疗养院的大门。时隔六年,父子相见潸然泪下。旁边的人看得也为之动容。

当晚,方医生等全体疗养队工作人员为我父亲送行,场面热闹非凡。父亲说了一回书后叫大哥唱一只开篇《莺莺操琴》。

“香莲碧水动风凉。”

刚唱完第一句,只听见父亲突然一个喷嚏,旁边的医生们都立马警觉地回过头去看我父亲,只见他慢慢地倒了下去,脉搏没有了,呼吸也停了……这事多亏发生在疗养院,他们把父亲躺平,方医生果断地直接向父亲的心脏连续注射了两针强心针,而后见父亲慢慢地恢复了呼吸,大家这才松了一口气。方医生当场宣布:今晚发生的事对外绝对保密。一旦走漏风声,父亲回家的路条一定开不出……为避免夜长梦多,方医生给父亲备足了路上的药,决定让他们次日一早动身。可老天没眷顾这父子俩。天空突然下起雨来,那里的天气要么几个月没雨,要下起雨来可能会十天半个月地下。主要是一下雨一切交通全部瘫痪。没有任何办法,只有等待。在等待的几天中,父亲作诗道:

小雨留人又一天,归心早与梦争先。

夜来笑对孤灯道,六载多情照独眠。

终于等来了天空转晴,那天父子俩挥泪告别了送到黄河边的疗养院的朋友们。接着渡黄河,爬卡车,长途汽车转火车,一路南下。

下放去滨海

1969年,“上山下乡”大潮袭来。父亲跟着姐姐一起前往江苏滨海县八滩公社岔河大队第三生产队插队落户。当初来接下放户的几个县都嫌弃他们父女俩没有劳动力,不肯收。最后滨海县为了完成规定指标才勉强收下。

到岔河不久,大队召开了一次“见面会”,让社员群众看清阶级敌人的嘴和脸,随时注意阶级敌人的言和行,提高革命的警惕性。幸亏父亲的长相并不狰狞,一副眉清目秀文弱书生的样子。社员们放心了,尽管嘴里喊着革命口号,但并无侮辱性的言行。以后再也没有发生批斗或学习班之类的事情。

下乡的第一年,手里有几十元的安家费和一点家里带来的粮食,日子还算过得去。后来,队里照顾父亲,给一些拾麦穗等小孩子干的活,每天记六个工分。虽然拾不了多少,用秤称可能三个工分都不值。作为知青的姐姐每天可记八个工分,这样勉强挨过一年。

第二年取消照顾,瘦小的姐姐麦子也割不动,父女俩挣不到工分,没有工分就意味着没有口粮,光靠二哥每月给的5元钱补贴怎么够两个人的吃用开销?一时间生存成了大问题。家里稍微值点钱的东西都卖光了。今后怎么办?思来想去,父亲意识到既然农村缺医少药,何不在这方面动动脑筋?于是,他凭着古典文学的功底,捧起医书,拿起银针,学起了针灸。没几个月,就掌握了一些基本经络、穴位和手法要领。譬如“肚腹深如井,背心薄似饼”。意思是肚腹部的穴位可以针深些,后背部的穴位则一定要小心谨慎,绝对不能深针,否则会有生命危险。父亲先在自己人身上试验,效果不错。后来慢慢地扩大范围,一些感冒发热、咳嗽、拉肚等小毛小病大部分都能手到病除。

但父亲毕竟没有行医执照,所以定下规矩:

一,对求医病人不包治愈。

二,不收病人治疗费。

上门求医者都十分信任父亲的医术。农村人朴实重情,前来求医的病人没有空手的,少不了鸡蛋、南瓜、山芋,甚至还有送香烟老酒的。就这样一传十、十传百地传开了。

父亲也经常为女儿的将来操心。既然农活干不来,就学门手艺吧。正好附近有个患小儿麻痹症的人开着一家裁缝店,想让本来就会机绣的姐姐跟师傅打打下手,学学裁剪。但没有钱付学费,担心师傅不肯传授真手艺。于是父亲便与师傅谈判,以义务为师傅针灸治疗作为交换,师傅满心欢喜地一口答应。后因生产队要求姐姐一定要参加田里劳动,裁缝才学了一个多月只能结束。而为师傅针灸却一直持续着,直到其紧缩的膝盖逐步松软,能放进一个拳头。从此,“黄神医”的名气不胫而走。

有一天大清早,姐姐听到门外有说话声,以为出什么事了。开门一看,啊!门口许多邻村的病人自觉地排队等着“就医”。从此父女俩基本生活就有了最低保障。

再苦再难,也改变不了父亲文人的秉性:盘腿床上读书,食指空中写字,晴天独坐篆刻,半夜无眠作诗。姐姐有个小本子记满了父亲作的诗。可惜后来遗失了。但父亲在岔河的三年里,每年一首诗,姐姐至今记得很清楚。

其一

杨柳青青夹心溪,桃花层层落香泥。

此生恍若江南梦,临水人家鸭满堤。

其二

开到夭桃又一春,枝枝明艳见精神。

白头人立桃花下,妒煞春风笑煞人。

其三

亭亭玉立出檐高,三度观花客兴豪。

愿祝来年看花客,一帆风顺破江涛。

父亲经常为农村文化人,如干部、复原军人、知青等写写对联或刻方图章。他们见父亲练书法没有宣纸,便把办公室的废报纸拿给父亲练字。遇到青黄不接时,父亲只好在一张报纸上反复写,写潮了晒干,晒干了再写。到最后一张报纸足足有二两重。篆刻也只能买几毛钱一块最便宜的石头,也是刻好,磨掉,再刻,再磨……

随着年岁的增长,我愈发能理解父亲。在那样一个艰苦的年代,父亲是在用热情的艺术创作来对抗岁月的荒漠、排遣孤独的苦闷啊!

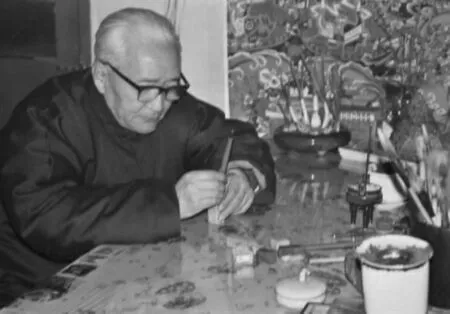

因而,晚年的父亲每每谈起治印,总会感念恩师粪翁先生的赐技之恩。

汉人篆刻宋人词,并作图章雅可知。

兴到不愁花满眼,晴窗独坐奏刀迟。

词客如何弄印存,江南散木是师门。

百年苍苍人空老,一技雕虫尚感恩。

在滨海的第二年春季,雨水特别多天气特别冷。父亲每天基本上在床上度日。

一个冷雨凄风的清早,姐姐到生产队反映:“这连续半个月的雨,我家土墙被雨水浸泡得渗出水来了,茅草房顶也成天地滴水,这屋子实在住不下去了。你们队里派人来看看吧。”

队长答应带人来看看。

姐姐冒雨深一脚浅一脚地在泥泞路上往家走。快到家时,突然感觉有点异样:“自己是否迷路了?”想想也不会啊,这条路走了多少回了,还会迷路?再走了一会看看,坏了!房子矮一大截,而且还倾斜了。姐姐立马大声叫喊:“快来人啊……房子塌啦!”

幸好那天下雨,队里没人出工,都休息在家。社员们闻声奔过来,男人们七手八脚地用力托起屋顶,姐姐迅速往里钻进去。发现父亲还躺在床上,身旁斜着一根大梁,大梁的一头已经在地上,另一头正好搁在塌到一半的墙身上,形成了仅限一人藏身的狭小空间,保护着父亲。

“爸爸,您怎么样?伤到没有啊?”姐姐见父亲闭着眼一动不动,差一点哭出来。

☉ 父亲黄异庵在篆刻

“不碍事,不碍事的,我正念着心经呢。”父亲似乎胸有成竹。

姐姐哭笑不得,赶紧拉起父亲往外跑。这时候托着屋顶的人见父亲安然无恙,都松了手。整个草房顶立马乌龟似地趴在了地上。

三年后,姐姐通过考试,被委派到扬中等地做机绣指导老师,月薪四十多元。于是,她将孤身一人在岔河的父亲接了出来。临走那天前来送行的四乡八邻往父亲包裹里塞满了煮鸡蛋、花生果、烤山芋……社员们握着父亲的手依依不舍地喊着:“黄爹爹,黄爹爹……”场面催人泪下,跟刚来时“见面会”上的喊口号形成了强烈的对比。

从此,父女俩结束了滨海的三年乡土生活。晚年的父亲尽管病魔缠身,仍然希望回八滩岔河看看,可惜最终没能成行。