赏心乐事片玉坊

杨守松

一

几年前的一个炎炎夏日,被高温几乎“逼熟”了的昆山人民路,依然车水马龙,少男少女恣意地宣泄着他们的时尚和华美,气象万千现代化了的“昆山之路”上,年轻人的活力和青春气息四处弥漫。

然而,就在这喧哗城市的核心地段,前进路与亭林路交叉口,却隐约传来一声绵软悠长的念白:不到园林,怎知春色如许!接着,一缕清音传来:原来姹紫嫣红开遍,似这般都付与断井颓垣……

清音雅曲和人民路上的繁华形成了强烈的对比。慢慢地,我走近,走近,走进一条名叫“西寺弄”的小巷,短短的,窄窄的,抬头看,原来是高新区文体站,仔细瞧,不由得一怔,天哪,这不就是县志中记载过的汤显祖“客”居过的地方吗?

☉ 昆玉堂揭牌仪式

据清末《昆新两县续修合志》记载,“太史第,太仆少卿徐应聘所居。在片玉坊,内有拂石轩。应聘与汤显祖同万历癸未榜,显祖客拂石轩中,作《牡丹亭》传奇……”人物、时间、地点以及作品名称等,一应俱全,堪称完美,直叫人拍案惊奇,大呼:汤显祖,《牡丹亭》,原来和昆山片玉坊有如此渊源!

原来,那丝丝缕缕缠缠绵绵的雅曲,就是从这里传出来的。

☉ 昆玉堂堂名乐队

原来,高新区文体站成立了“昆玉堂”昆曲社,曲友正在这里拍曲。

慢慢就知道了,成立昆玉堂,还是有一段故事的。早在2012年,站长高敏怡和市文化、园林部门的领导去河南参观学习,晚宴时主人让服务员唱豫剧,其声高亢热情,最后,后厨的师傅们全体出动,一字排开,朗声背诵诸葛亮的《出师表》。主人说,我们这个地方的戏不好听,太吵了,你们从昆山来,昆山是昆曲的故乡,昆曲好听啊,请贵宾来段昆曲,让我们一饱耳福吧!话音落下,“贵宾”面面相觑,大眼瞪小眼,因为谁也不会唱昆曲,最后还是她唱了一段沪剧,勉强应付过去了。

这件事未免有些吊诡。“昆山之路”名扬天下,经济发展始终走在全国的前列,而名声“更大”的昆曲,作为昆山的也是中华民族的一个文化象征,昆曲故乡的而且是“文化”工作者们,居然不会唱一句!

经济发展了,文化呢?

作为高新区文体站站长的高敏怡,开始思考,并且到处“求教”,接着,不声不响就办起来一个昆曲曲社“昆玉堂”。

曲社活动,需要资金。向高新区领导汇报,没问题。过去文化搭台,经济唱戏;现在经济搭台,文化唱戏……

就如一池清水,激起一泓涟漪,消息一传出,很快就有十多人报名,至今无一“流失”,而且还不断有新的学员加入。

高新区的“昆曲之路”开始了。

拍曲很专业。起点尤其关键。一旦走了样,改过来就非常难。高敏怡是明白人,她特地去苏州请了昆剧院退休的曲家毛伟志来教学。规规矩矩,严格遵守曲律规范,所以那一声“原来姹紫嫣红开遍”,果然在韵在点。

走进教室静观,但见一个个熟悉和陌生的面孔:一位老曲友,从头至尾全神贯注,闭目倾听,悠然自品;“梅子”长辫宽衣,十分投入,一副民国时期女士的装束和仪态;苏州来的青年笛师运气转韵,丝丝入扣;由锡剧而改唱昆曲的小陈和瘦高的小唐情绪饱满,全身心投入;一位新昆山人也带了她的女儿,过来“感受”,“接受昆曲的熏陶”……

雅韵清音,在喧闹的城市中心,体现了一分执着,一种坚持,一种追求,也给这座现代化的城市平添了一分文化的气韵。

带着一分愉悦和欣慰,我离开曲会现场,回到楼下,但见一尊太湖石立在小院,“片玉”悠悠,往事悠悠——好在主人有心,没有忘记在园内立一块“片玉”,而且曲社名称也带了一个“玉”字……于是辗转流连,不忍离去,一边听楼上的清唱,一边浮想联翩:500多年前,汤翁就在这里写就了《牡丹亭》,可是,不知何年何月,片玉坊不见了,拂石轩也没有了,只是,经过文史专家一再考证,可以肯定的是,片玉坊就在现今文体站这一“片”土地上……

也没去多想,只觉得片玉坊有昆曲就好了。后来还知道,高新区的昆曲文章一篇接着一篇,几乎被人们遗忘、快要失传的堂名十番,还有那气势恢宏的“将军令”,都在专业老师整理后恢复演出;“昆曲回故乡”在这里上演,昆山籍著名演员俞玖林和上海“昆五班”年轻演员钱瑜婷,先后在这里举办个人专场;高新区的娄江小学小昆班也悄然开办……

高新区的昆曲文化越来越热,以至于笔者在这里举行昆曲讲座时,高新区主要领导都来听课。

一边是经济繁荣,一边是文化兴盛。

一边是“昆山之路”,一边是“昆曲之路”。

经济和文化,一体两翼。比翼齐飞,飞得更高,飞得更远——要不,昆山怎么可能15年蝉联全国百强县市之首?!

于是我再一次从人民路走到西寺弄,走到汤显祖“客”居写《牡丹亭》的片玉坊所在。楼上依然是雅韵清曲,我在雪白的太湖石面前流连,我想寻找汤翁的痕迹,寻找汤翁写《牡丹亭》时的感觉,汤翁写“赏心乐事谁家院”,这“谁家院”是不是就指他“客”居的片玉坊?而《游园》中的“湖山石边”,是不是就是“拂石轩”呢?他写“良辰美景奈何天”,是不是在形容他仕途失落的无奈?或者是诉说心中虽有“良辰美景”,却奈何天不作美……

古人的心境是无法揣摩了,不过,有一点是可以肯定的,汤翁无论如何也不会想到,500多年以后,他创作时的“片玉坊”附近,会有如此繁华的人民路吧!当然,他更不会想到,500多年以后,片玉坊依然是曲韵悠悠,依然有他的众多粉丝在唱他的《牡丹亭》,念他的“不到园林,怎知春色如许”。

正想着,楼上传来一句“良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院”,不由得感慨系之,随口哼出声来:赏心乐事片玉坊……

正是——

不到人民路,怎知“春色”如许?不到片玉坊,怎知汤显祖的文脉如此源远流长?!

☉ 当年接受贫下中农再教育的地方准备开发(左一杨守松)

二

写过片玉坊之后,忽然想到,我还曾经在这里工作过一年多呢!

上世纪90年代初,《昆山之路》发表以后,市委让我“挂职”,担任玉山镇党委副书记,当时的镇政府是现在的老干部活动室,文体站的隔壁,我在二楼东边的一间办公。

这一年多,每天跑东跑西,这个大队到那个大队,认识了许多乡村干部和企业家,跟他们虽不是“称兄道弟”,但也是“没大没小”,很随便。喝酒是必须的,我不会喝酒偏偏又是喜欢,也不管自己有没有酒量,只管跟他们厮混在一起。他们也不把我当“领导”看,“没大没小”的,谁要是逮到一只野兔,抓了一条大鱼,或者家里腌了腊肉,就会找机会喊你去,“大吃大喝”,毫不顾忌。所以那时候喝酒是常态,喝醉是常态,有时候醉了,还会跑回到文联(当时文联在南街老图书馆所在的4楼,几分钟就到了)去呼呼大睡,待酒醒了才回家。

记得那年汛期,暴雨接连不断地下,防洪很吃紧,就跟县、镇里领导一起下乡,在雨水中浸泡,没日没夜地防洪抗灾,待到水势减退了,才安安稳稳地睡个觉。

这期间,乡镇企业蓬勃发展的势头已近尾声,在吴克铨“起步晚,起点高”的思路引导下,乡镇开始把目光转向台资、外资和高科技项目。玉山镇紧紧跟上,引进了不少在当时看来是比较“大”的项目,尤其是高科技也开始进入镇领导的视野。记得我还利用南京某个关系,去深圳招商,一个生化类高科技的项目就此“落户”玉山镇,可惜好景不长,由于某一个中间人的缘故,公司半途而废……

作为文联主席的我,工作也是兼顾了的,这期间,文联举办昆山第一届十佳歌手比赛。因为是第一届,昆山从来没有举办过类似的比赛,所以报名火爆。决赛那天,请来上海音乐学院的著名教授担任评委,小小的镇礼堂里三层外三层,简直要把屋顶掀起来了!那样的场面恐怕再不会重现了。尤其是,吴克铨书记还特地赶来观看,这在昆山也是空前的,或许还是绝后的。

其实,我跟高新区的渊源还要往前推很多年。

高新区是由原先的玉山镇、城南公社、城北公社合并而来的,而我跟这些镇和公社都有故事。

1968年底,我南京大学中文系毕业分配,坐火车到昆山,第二天报到后,“政工组”就分配我到当时的城南公社西河大队6队,和贫下中农实行“三同”。房东大娘待我像亲儿子一样,冷啊热啊,都放在心上。这时我还是和读大学时一样,睡觉只是一张“白席”,生产队的几个年轻人,又取笑又怜惜,最后几乎是硬生生把我逼到街上买了床单……

还清楚地记得,插秧时节,天蒙蒙亮就去秧田拔秧,小腿上蚂蟥一撮一撮,像钉子一样咬住、吸血,不能硬拉,否则会连皮带肉血淋淋,所以只能拍,可是拍掉一撮又来一撮,怎么也拍不完!那时还种双季稻,“双抢”时,火辣辣的太阳下,和农民一起干活,晒黑的膀子上都蜕皮了,也不会喊苦喊累。我们苦中作乐,夏日的夜晚,和同在西河大队劳动的南大同学,打着手电筒,在田埂边上戳田鸡(青蛙),回来动手剥皮炖肉,再加几瓶啤酒,无忧无虑,好不开心!

当时城南公社党委所在地是现今的火车南站附近,我每个月去领工资,要穿过老火车站。记得有一回,我骑着一辆除了铃不响别处都响的自行车,到了车站,还得绕一段路才可以过去。我性子急,左看看右看看,不见火车,索性就把自行车放下铁轨,而后再跳下去,不慌不忙地穿过铁轨,谁知就在这时,“呜——”一声长长的火车鸣笛声音传来,火车要进站了!此刻的我,竟然一点也没有慌张(否则一定完了),而是稳稳靠近轨道边上,把破自行车推到上面,然后翻身爬了上去——就在这一瞬间,火车卷起一阵狂风,从我身后呼啸而过!

一位铁路工人看见,忍不住说:你不要命了……

在西河大队不到一年,后来昆山人武部抽调我去编“林彪语录”,再后来,就到县“革命委员会”办事组工作了。

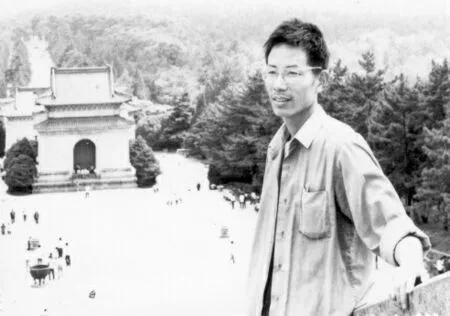

☉ 杨守松上世纪70年代初在昆山

这是我和高新区(前身的城南公社)的第一段渊源。

第二次,也是城南公社,大概是1974年到1975年之间吧。县里组织工作队,我也参加了,记得是物资局的赵思义局长带队。我的主要“任务”就是跟下乡,写简报,差不多每一个大队都跑了,在金星大队还住过一阵子,因为大队书记有什么问题吧,工作队就扎下去了。跑得最远的是南星渎,至今还有印象。前年听说那边拆迁了,还特地开车寻寻觅觅,找到已经拆得差不多的南星渎,望着一片废墟,在一顶老桥边逗留许久,心中五味杂陈……

第三段经历是在1976年,也是工作组,只不过是到“城北公社”了。我到同心大队,在一栋小楼里上班,工作组几个人,就我最“积极”,基本上是住在这里的。晚上没事,我就在那里写小说,写多少,寄多少,反正写上“稿件”两个字就不要邮费,退回来再寄……难得回家,也还是骑着那辆破自行车。有一回从东塘街高板桥上下来,急于回家,就松开刹车往下滑,结果刹车不灵,人和车一下都滚到河里去了。冬季枯水期,河里的桩基也都露出水面的,我没有跌在桩基上,要不也一定完了!

☉ 高新区文体站

这年还经历了唐山大地震,听到毛主席逝世的消息时,我是在骑车去城北的路上,感觉天就要塌下来了,一边骑车一边流泪……

后来,改革开放了;再以后,“昆山之路”开始了,昆山一年一变,发展速度惊人。记得城北的政府办公室在北门桥下去不多远,一排平房吧。有一回我去找党委书记,书记不在办公室,说是“筑路”去了。我一路寻找,在轰轰隆隆的推土机的声音中,见到了书记。我说,你们做什么啊?筑路啊,从这里一直向北延伸,直到施桥大队,和陆杨(当时的陆杨公社)只隔一条河。我就像听天书:还是一片稻田和废弃的溇塘,怎么就筑路,怎么就要通汽车啊?!

不可想象的是,之后几乎是一年一变,到后来,北门路成了昆山除人民路、前进路之外最繁华兴盛的一条马路……

历史就这么在不知不觉中发生了巨大变化。如今,片玉坊的“遗迹”已无觅处,当年的玉山、城南和城北早已合并为高新区,而如今的高新区办公地点也几经变更,最终是现在的前进路。即便之前的片玉坊所在的文体站,也搬到热闹的北门路和花园路交叉的路口了——只是,恐怕很少人还记得,就在这里,南面曾经是城北的,也是全昆山乡镇最早的酒店大楼;而它的西侧,则是昆山最早最热闹的娱乐园,开业时,时任江苏省常务副省长高德正还光临“捧场”……而如今,一幢新的文化大楼拔地而起,宣示着经济快速发展之后文化设施的节节攀升,也标志着“昆山之路”到“昆曲之路”的历史性转变……

世事沧桑,往事如烟,一个城市,或者说曾经的三个乡镇,如今的高新区,已经发生了翻天覆地的变化。唯一不变的是,片玉坊的传说还在,汤显祖写《牡丹亭》的故事还会永远流传。所以,为了写这篇短文,我又回到片玉坊,伫立许久,凝视“片玉”,不觉莞尔一笑,就想和汤翁说几句话:先生在这里“客”居,我在这里工作,先生和片玉坊有故事,我和片玉坊也有故事呢……