腰椎型多发性骨髓瘤骨病的临床特点分析

张旭晗,王丽,程雅馨,汪安友,杨会志,朱薇波,蔡晓燕,朱小玉,刘欣

(中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) 1.血液科,2.康复医学科,安徽合肥 230001)

多发性骨髓瘤是一种克隆性浆细胞异常增殖的恶性肿瘤,起病时常伴骨损害,主要表现为溶骨性破坏、顽固性骨痛、脊柱关节不稳定甚至病理性骨折等,又称为多发性骨髓瘤骨病(multiple myeloma bone disease,MMBD)[1,2]。根据骨病的累及部位,MMBD在临床上以腰椎型、颈椎型和混合型较为常见,其中以腰椎型居多[3]。近年来,靶向药物和细胞治疗技术的更新,使得多发性骨髓瘤的治疗发生了巨大的改变,其中MMBD的临床疗效也有所改观。笔者现回顾性分析本院自2015年11月-2018年11月收治的94例腰椎型MMBD临床资料,就其临床特征及新药时代的疗效进行探讨,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本组94例,均符合多发性骨髓瘤诊断标准,且符合MMBD诊断标准。其中男53例,女41例,中位年龄为63(39-87)岁;中位随访时间28(1-55)个月。

1.2 治疗方法

针对多发性骨髓瘤给予以蛋白酶体抑制剂为基础的治疗方案:PTD:硼替佐米(1.3 mg/m2,皮下注射,d1,4,8,11)+沙利度胺(60 mg/m2,d1-28)+地塞米松(40 mg,静脉滴注,d1-4);或PCD:硼替佐米(1.3 mg/m2,皮下注射,d1,4,8,11)+环磷酰胺(300 mg/m2,静脉滴注,d1,4,8,11)+地塞米松(40 mg,静脉滴注,d1-4);或蛋白酶体抑制剂的方案[VAD:长春新碱(0.4 mg,静脉滴注,d1-4)+阿霉素(10 mg/m2,静脉滴注,d1-4)+地塞米松(20 mg,静脉滴注,d1-4)]。

针对MMBD给予二磷酸盐对抗骨质破坏。以4个疗程为评估周期,全面进行病情评估(血清学指标及骨髓穿刺检测并联合PET-CT)。疾病控制稳定后,给予沙利度胺或来那度胺维持治疗;疾病复发或再次进展后,再次给予以硼替佐米为基础的方案进行治疗。有条件行自体造血干细胞移植的患者,在诱导治疗4个疗程后,予依托泊苷联合粒细胞集落刺激因子方案以动员采集外周血干细胞,在6个疗程后予以行自体造血干细胞移植。移植后,造血功能恢复后,再次给予来那度胺或者沙利度胺维持治疗。

1.3 观察指标及疗效分级

观察指标主要为:(1)长期生存率(overall survival,OS),完全缓解率(complete remission,CR)。(2)疼痛程度采用数字评分法,分值0-10分,分值越高提示程度越重。(3)MMBD症状依据WHO疼痛分度标准进行疗效判定:①明显有效:疼痛下降II度;②一般有效:疼痛下降I-II度;③无效:疼痛程度无缓解或者进展。(4)初诊时DS分期,以及生化指标。

1.4 统计学处理

数据采用Easy R软件处理(版本号1.37,日本自治医科大学琦玉医学中心发布,R软件包版本为3.0.3)。两组之间的计数资料采用卡方检验,计量资料采用t检验,生存分析采用Kaplan-Meier检验。P<0.05表示差异有显著统计学意义。

2 结果

2.1 腰椎型MMBD的临床特点

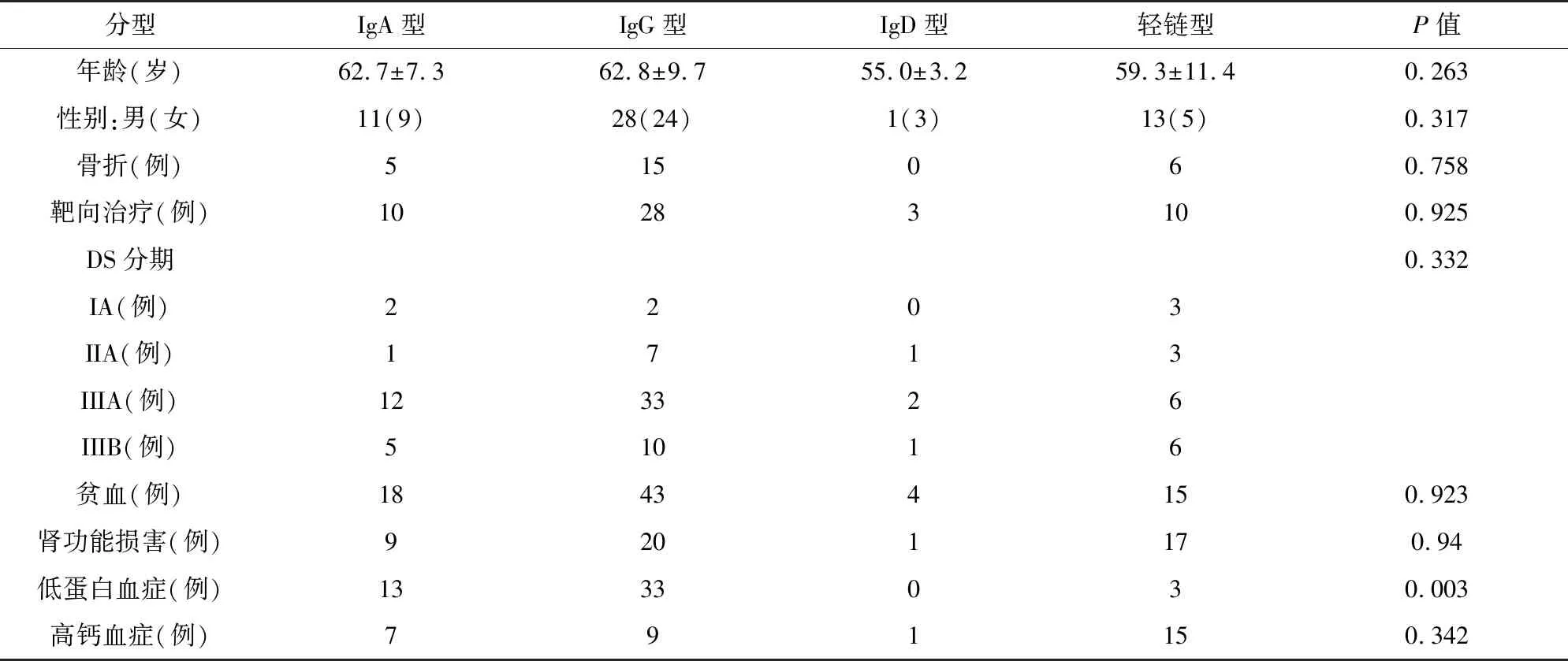

94例腰椎型MMBD的原发病分型为:IgA型20例,IgG型52例,IgD型4例,轻链型18例;其中IgG型较为常见,而IgD型较为少见,其类型分布与非MMBD患者类似。初诊时DS分期为:IA期7例,IIA期12例,IIIA期53例,IIIB期22例,伴有肾功能损害者均为III期。80例患者发病时存在贫血症状(血红蛋白<100 g/L),49例存在低蛋白血症(血红蛋白<30 g/L),32例存在高钙血症。不同分型组的性别、年龄及分期均无统计学差异,IgA组患者的贫血程度最为显著。详见表1。

表1 腰椎型MMBD不同单克隆类型的一般资料和临床特点

2.2 腰椎型MMBD的实验室特点

94例患者初诊时的贫血发生率为85.1%,其中IgA型18例,IgG型43例,IgD型4例,轻链型15例,疾病分型对于贫血发生率无统计学意义(P>0.05),但IgA型合并贫血时的症状最为显著;肾功能损害发生率为50%,其中IgA型9例,IgG型20例,IgD型1例,轻链型17例,各类型之间无明显差异(P>0.05)。高钙血症发生率为34%,其中IgA型7例,IgG型9例,IgD型1例,轻链型15例,各类型之间无统计学差异(P>0.05)。低蛋白血症发生率为52.1%,其中IgA型13例,IgG型33例,轻链型3例,IgD型0例。

β2-微球蛋白平均水平在不同分型之间无明显差异(P>0.05),其中IgA型的平均水平为(6.43±3.81)mg/L,IgG型为(5.44±3.44)mg/L,IgD型为(6.17±7.49)mg/L,轻链型为(6.77±5.15)mg/L。详见表2。

表2 腰椎型MMBD不同单克隆类型的实验室指标

2.3 腰椎型MMBD的疗效分析

2.3.1 疾病的疗效和生存分析

不同分型腰椎型MMBD患者的2年OS无明显差别,其中IgA型2年的总生存率为89.7%,IgG型为82.0%,IgD型为100%,轻链型为88.5%。见图1。初次治疗4个疗程后评估病情,使用以蛋白酶体抑制剂为基础方案的CR率为74%,不使用组为48%,二者差异有统计学意义(P<0.001)。使用蛋白酶体抑制剂组达CR的中位时间为70.2个月,不使用组达CR的中位时间为91.5个月,二者也具有明显的统计学差异(P<0.001)。

图1 腰椎型MMBD不同单克隆类型的总生存率

2.3.2 MMBD的疗效分析

在腰椎型MMBD的疗效评价中,不同疾病类型之间不存在统计学差异(P>0.05)。所有患者均接受了二磷酸盐对抗骨质破坏,其中明显有效率为39.4%,IgA型7例,IgG型23例,IgD型2例,轻链型5例;一般有效率为55.3%,其中IgA型12例,IgG型28例,IgD型2例,轻链型10例;无效率为5.3%,其中IgA型1例,IgG型1例,轻链型3例。详见表3。使用蛋白酶体抑制剂组的疗效评价和不使用组无明显统计学差异(P>0.05)。详见表3。

表3 腰椎型MMBD的疗效评价

3 讨论

MMBD作为多发性骨髓瘤骨损害的常见伴随症状,其发生的主要原因是多发性骨髓瘤细胞浸润骨髓后影响骨髓基质细胞,导致骨吸收和骨破坏失衡而产生骨病,同时骨细胞本身的代谢对于这种平衡也有一定意义[4]。由于MMBD可影响患者的生活质量,且相对于其他部位而言,腰椎型MMBD存在制动导致继发性感染率被动增高的特点,已成为多发性骨髓瘤并发症治疗的热点。腰椎型MMBD以IgG为常见类型,这与多发性骨髓瘤的本身类型分布一致,提示IgG型患者在初诊时应全面评估MMBD的分级,并注意评估MMBD治疗后的疗效转归。由于腰椎型MMBD患者的肿瘤负荷一般较高,故其合并贫血的概率较高。虽然不同分型之间的贫血发生率无明显差异,但IgA型发生贫血时的严重程度最高,这可能与IgA型多发性骨髓瘤更容易累及肾脏,影响促红细胞生成素的产生水平所致。国外研究发现,MMBD患者的高钙血症发生率在30.1%,高于普通的多发性骨髓瘤患者[5],本研究表明腰椎型MMBD的高钙血症发生率达34%,但各个分型之间并无明显区别,提示分型可能对于MMBD并无明显影响。

研究表明,多发性骨髓瘤患者的血清β2-微球蛋白水平明显高于正常人群,是直接反应肿瘤负荷的指标,其水平也与MMBD的程度直接相关[6]。本研究发现,腰椎型MMBD的β2-微球蛋白水平高于正常水平,其与DS分期正相关,但是分型之间并无统计学差异,提示其水平与骨质破坏程度相关。破骨细胞的激活是MMBD产生的重要机制,细胞核因子κB受体活化因子(RANK)及其配体(RANKL)和护骨素通路是破骨细胞激活的关键信号通路,多发性骨髓瘤细胞不仅可以直接诱导骨髓基质细胞表达RANKL,其本身也可以表达RANKL,最终导致MMBD的形成[7,8]。研究表明,合并重度骨损害的多发性骨髓瘤患者体内的血清RANKL表达水平明显高于轻度骨损害者,临床上可通过检测血清RANKL水平评估MMBD的严重性[9]。此外,很多细胞因子如IL-3、IL-6、血管内皮生长因子(vascular endothelial growth factor,VEGF)、激活素A等,均可增强破骨细胞的活性,涉及的通路除了上述的RANK/RANKL通路外,还有Notch信号通路[10-12],其中多发性骨髓瘤细胞直接高表达的基质金属蛋白酶-13(matrix metalloproteinase,MMP)可以直接增强破骨细胞的活性[13],且通过研究发现,监测血清MMP-13的水平可预测骨损害的存在。目前该技术尚未完全推广,本研究为回顾性研究,并未引入该指标对MMBD进行分级进行再评价。

腰椎型MMBD的治疗重点是原发病多发性骨髓瘤,在使用靶向药物的同时给予二磷酸盐对抗骨质破坏,是目前治疗的经典策略。在新药时代,蛋白酶体抑制剂和免疫抑制剂是治疗方案的重要组成部分,但是自体造血干细胞移植在以长生存为治疗目标的过程中依然占据了重要地位[14]。由于多发性骨髓瘤的发生根源为B淋巴细胞发生病变,免疫疗法一直是治疗进行突破的研究方向。单克隆抗体作为免疫治疗时代的明星产品,目前CD38单抗已经正式上市[15],其他的信号通路抑制剂如PD-1等也处于临床实验中[16],使得复发难治性多发性骨髓瘤的治疗不断突破,也增加了腰椎型MMBD患者的总生存率。

在MMBD的形成过程中,多发性骨髓瘤细胞可直接导致成骨细胞的凋亡,且大量细胞因子也可通过各种信号通路抑制成骨细胞,最终导致溶骨性病变。Wnt信号通路是成骨细胞受抑的关键通路,其中Dickkopf(DKK)蛋白、分泌型卷曲相关蛋白和骨硬化蛋白均通过抑制wnt信号的活化影响成骨细胞的正常分化[17,18]。成骨细胞可分化为骨细胞参与骨重建,在MMBD患者体内,骨细胞在Notch信号通路的作用下明显增加了凋亡,并导致多发性骨髓瘤细胞增殖[19],目前也是靶向治疗的一个突破方向。本研究所纳入的全部患者均使用了二磷酸盐对抗骨质破坏,总有效率为94.7%,但明显有效率不到50%,提示单独应用二磷酸盐治疗MMBD并不能取得理想的疗效。研究表明,Wnt信号抑制剂联合二磷酸盐可明显增加MMBD患者的骨密度[20],为治疗提供了新的思路。

在新药时代,由于原发病多发性骨髓瘤的治疗不断取得进展,MMBD的总体疗效也有所进步,由于治疗的途径均为免疫靶向治疗或者细胞治疗,所以分型对于MMBD的疗效并无影响,本研究发现腰椎型MMBD的疗效在不同类型的多发性骨髓瘤中并无区别。此外,局部放疗对于腰椎型MMBD也是一种有效的辅助方式,并且可以预防病理性骨折,改善患者的生活质量[21,22]。

随着治疗技术的发展,多发性骨髓瘤逐渐进入慢病管理状态,而MMBD作为该病影响生活质量的最大并发症,已经获得越来越多的关注。随着治疗手段的不断突破,各种信号通路的阻断剂将不断应用于临床上,腰椎型MMBD也将迎来由症状控制逐渐向恢复正常的进步。