TREVO支架取栓术治疗分支动脉病变致急性缺血性卒中疗效及安全性研究

吴卫平 王宁 张杨 杨伟利 杨汉卿 胡俊刚 王辰龙 呼群

急性缺血性卒中是由各种原因引起的颅内血管急性闭塞,包括脑动脉血栓形成及脑动脉血栓栓塞,约占全部脑卒中的80%以上,可以导致严重的脑梗死,具有较高的病死率和病残率,治疗的关键是尽早开通闭塞血管、恢复脑血流、挽救缺血半暗带[1]。针对急性缺血性卒中早期再通的治疗方法首推rt-PA静脉溶栓[2-3],然而由于溶栓药物出血风险高、血管再通率低,以及严格的用药指征和时间窗限制,仅1%~2%的患者能从中获益[4-5]。近年来,随着支架取栓技术的不断进步,加之其较长的治疗时间窗、较高的血管再通率和良好的预后等优点,被越来越多地应用于急性缺血性卒中的治疗[6]。目前关于支架取栓血管再通治疗的临床研究,主要集中在颈内动脉(ICA)远端、基底动脉或大脑中动脉(MCA)M1段等颅内大血管病变[7],较少关注大脑中动脉M2/M3段、大脑后动脉(PCA)P1/P2段等颅内分支动脉病变。2017年3月至2019年9月民航总医院血管介入科采用TREVO支架取栓术治疗85例急性缺血性卒中病例,其中9例为颅内分支动脉病变引起的急性缺血性卒中,本研究拟对此组患者的治疗及预后情况进行总结分析,以探讨TERVO支架取栓术治疗颅内分支动脉病变致急性缺血性卒中的疗效及安全性。

对象与方法

一、病例选择

1.纳入标准(1)急性缺血性卒中诊断符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》[8]所公布的标准。(2)依据《中国急性缺血性脑卒中早期血管内介入诊疗指南2018》[9]施行血管内介入治疗。(3)CTA和(或)DSA提示为大脑中动脉M2/M3段或大脑后动脉P1/P2段血管闭塞。(4)前循环病变发病时间<6 h、后循环病变发病时间<24 h;或发病时间虽已超过时间窗但经CTP提示核心梗死灶体积<70 ml且缺血组织/核心梗死灶体积比值≥1.80、缺血半暗带体积≥15 ml[10]。(5)年龄18~90岁。(6)入院时美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分≥6分或初始NIHSS评分<6分但神经系统症状与体征逐渐加重或持续1 h以上仍未缓解。(7)发病前改良Rankin量表(mRS)评分<2分。

2.排除标准(1)头部CT显示脑出血或可见明显梗死灶。(2)因中毒、贫血、休克、低血糖等原因引起的神经功能症状。(3)存在心脏、肝脏、肺、肾脏等重要脏器功能障碍。(4)血管再通治疗前曾服用过降压药,收缩压≥190 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)或舒张压≥110 mm Hg。(5)近2周有大型外科手术史。(6)近3周发生过内脏出血或颅内出血。(7)合并严重糖尿病或高血压。(8)妊娠期女性。

3.一般资料选择2017年3月至2019年9月在民航总医院血管介入科行TREVO支架取栓术且诊断明确的颅内分支动脉病变致急性缺血性卒中患者9例,男性5例,女性4例;年龄56~78岁,平均(68.11±6.81)岁;既往史及不良嗜好有吸烟(6例),高血压(7例),糖尿病(5例),高脂血症(4例);闭塞性病变所累及颅内分支动脉分别为大脑中动脉M2段(5例),大脑中动脉M3段(2例)和大脑后动脉P1段(2例);发病至入院时间为1.75~8.50 h,平均(3.68±2.09)h(表1),均为急性发病,临床表现为不同程度的肢体功能障碍、意识障碍、凝视或言语不利,术前分别于我院或外院行头部CT平扫以排除脑出血,并初步判断病变部位及脑梗死情况。

二、治疗方法

1.术前检查患者入院后先经绿色通道急诊行头部CT平扫以排除出血性卒中,然后完善实验室和心电图等相关检查,诊断明确的患者进一步行NIHSS量表测试,以评价神经功能缺损程度。凡符合溶栓治疗时间窗(发病时间<4.50 h)且家属签署知情同意书者,可于取栓术前先行rt-PA静脉溶栓,剂量为0.90 mg/kg,最大剂量90 mg,先于1 min内静脉推注总剂量的10%,然后将其余90%于60 min内持续静脉滴注;对于诊断明确、发病时间<6 h且家属要求行介入干预的患者,经急救绿色通道直接行全脑血管造影及支架取栓术;而发病时间≥6 h或发病时间<6 h但家属要求进一步行影像学评估者,均接受CTA和CTP检查。

2.TREVO支架取栓术(1)主要手术器械:8F动脉鞘、0.035 in泥鳅导丝(150 cm)由日本Terumo公司提供;5F单弯造影导管(100 cm)和8F导引导管(90 cm)为美国Cordis公司产品;0.014 in Synchro神经微导丝(300 cm)、Pro-18微导管(150 cm)、TREVO取栓支架(4 mm×20 mm)由美国Stryker公司提供;6F Navien中间导管购自美国Medtronic公司。(2)手术过程:全程进行血氧、血压及心电监测。患者仰卧位,不能很好配合术者操作的患者,可于右侧腹股沟皮纹上方约1.50 cm、股总动脉搏动处以1%利多卡因行局部浸润麻醉;持续躁动或伴呕吐者,则须行气管插管静脉吸入复合麻醉。采用Seldinger技术穿刺右侧股总动脉,置入8F动脉鞘,在0.035 in泥鳅导丝的配合下,经动脉鞘引入5F单弯造影导管行全脑血管造影,明确闭塞血管及侧支血管代偿情况,经泥鳅导丝引入8F导引导管,在0.014 in Synchro神经微导丝的导引下将6F Navien中间导管尽量接近闭塞血管,经神经导丝引入Pro-18微导管至闭塞血管远端,经微导管“冒烟”证实其在真腔且远端动脉血流通畅。经微导管将TREVO取栓支架送至血栓处,经中间导管“冒烟”确定TREVO支架有效置入取栓段血管并完全覆盖血栓,采用SWIM技术缓慢释放支架,摄片观察TREVO支架展开的位置、形态,再次经中间导管“冒烟”,判断闭塞血管及其远端再通情况,取栓支架在血栓处停留4~5 min后撤除微导管,将中间导管和取栓支架一起自导引导管内撤出,用50 ml注射器持续行负压抽吸中间导管,撤出取栓支架及中间导管后以2个20 ml注射器抽吸导引导管内可能脱落的血栓。检查取栓支架及中间导管取栓情况并再次行全脑血管造影,明确闭塞动脉血流再通效果,血管再通不良者,可重复取栓,但连续取栓3次仍未达预期效果者,须即刻终止取栓;持续监测30 min,前向血流良好者即可结束手术。(3)抗凝和抗血小板治疗:本组9例患者术前未曾接受过抗血小板药物治疗,术前未行rt-PA静脉溶栓治疗的患者,股动脉穿刺成功后经静脉途径予以3000~5000 IU普通肝素,并根据手术时间追加维持剂量(1000 IU/h);术前接受过rt-PA静脉溶栓的患者,取栓术前不予普通肝素治疗。术中导引导管和中间导管保持肝素氯化钠溶液持续滴注,在行脑血管造影及抽、取栓时可经三通阀暂时关停。血管再通后,经中间导管或微导管缓慢推注盐酸替罗非班氯化钠注射液(0.05 g/L)8~10 ml,术后持续静脉泵入盐酸替罗非班氯化钠注射液(0.05 g/L,6 ml/h),术后24 h复查头部CT如无出血则叠加阿司匹林100 mg/d和氯吡格雷75 mg/d口服,重叠治疗4~6 h后停用替罗非班;阿司匹林联合氯吡格雷持续应用3个月,然后任选其中一种终身服药;存在无症状性脑出血患者,则需继续单独应用替罗非班并及时行影像学复查,根据复查结果判断是否停用替罗非班或叠加阿司匹林和氯吡格雷。

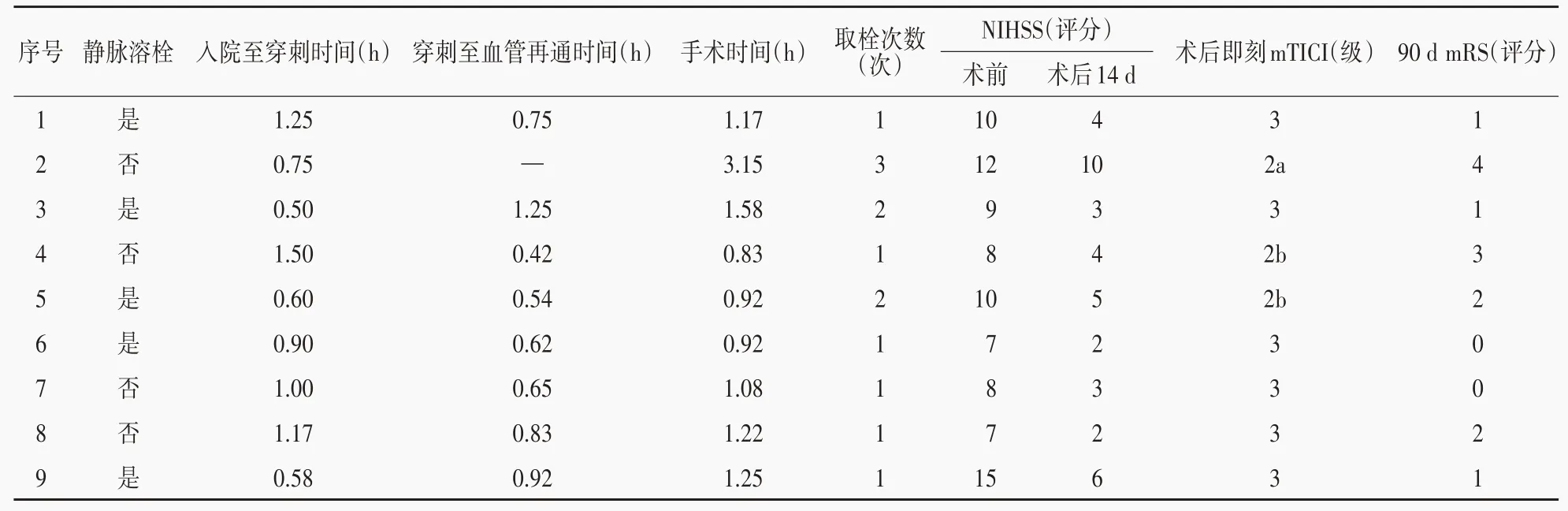

表1 9例颅内分支动脉病变致急性缺血性卒中患者的一般资料Table 1.General information of 9 patients with acute ischemic stroke caused by brachial artery disease

3.围手术期处理术后即刻行Dynasty-CT(Artis zee/Q,德国Siemens公司)检查以明确是否存在颅内出血;术后第2天复查CT和(或)MRI以了解是否存在颅内出血或脑梗死进展;术后第3~4天复查头颅MRI、CTA和(或)MRA,了解血管再通及脑梗死情况。术后收缩压控制在100~140 mm Hg,血压控制不良者可予4 g/L盐酸乌拉地尔注射液持续静脉泵入,根据血压情况随时调整泵入速率及持续时间,同时辅助改善循环、营养支持等药物治疗。术后恢复良好者,经2周内科治疗及康复训练后出院;对于术后发生不良事件者,则应通过实验室和影像学检查及时明确病因,同时联系神经内科、神经外科等相关科室会诊,制定进一步治疗方案,必要时可转入重症监护病房。

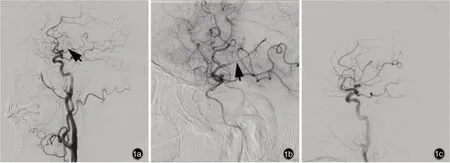

图1术中脑血管造影所见1a右侧大脑中动脉M3段未显影,局部血栓形成(箭头所示)1b取栓支架送达预期位置并释放,完整覆盖血栓(箭头所示)1c闭塞血管血流通畅,远端分支显影良好Figure 1 Intraoperative cerebral angiography No flowing was observed in the M3 segment of right MCA,suggesting local thrombosis(arrow indicates,Panel 1a).The stent was put in place and then released,completely covering the thrombus(arrow indicates,Panel 1b).The flowing of the target vessel was restored after thrombectomy,also the distal branch showed well(Panel 1c).

4.观察指标记录发病至取栓时间、取栓次数、取栓成功率、血管再通率,以及术后并发症发生情况。(1)术后血流再通评价:术后即刻采用改良脑梗死溶栓血流分级(mTICI)评价血流再通情况。0级,无灌注,闭塞血管远端未出现前向血流;1级,微量渗透性灌注,闭塞血管供血区可见对比剂通过,但造影期间未使闭塞远端的血管床显影;2a级,对比剂进入闭塞血管远端或自远端清除的速度较未闭塞血管缓慢,闭塞血管远端血管床可部分显影,血管充盈区域小于整个血管区域1/2;2b级,对比剂进入闭塞血管远端或自远端清除的速度较未闭塞血管缓慢,闭塞血管远端血管床充盈区域大于等于整个供血血管区域1/2;3级,完全灌注,对比剂进入闭塞血管远端或自远端清除的速度与未闭塞血管相同。mTICI分级≥2b级,为血管再通成功;<2b级,为血管再通不良。(2)神经功能缺损程度评价:术前及术后14 d采用NIHSS量表进行神经功能缺损程度评价,主要包括意识水平、凝视、视野、面瘫、上肢运动、下肢运动、共济运动、感觉、语言、构音障碍、忽视共11项内容,评分范围0~42分,分值越高、神经功能缺损程度越严重。(3)预后评价:术后90 d通过血管介入门诊或电话进行随访,采用mRS量表评价患者预后,mRS≤2分为预后良好、>2分为预后不良。

结 果

本组9例患者中5例于术前行rt-PA静脉溶栓治疗,2例溶栓后症状缓解、3例神经功能缺损症状与体征无改善或进一步加重。9例患者均接受支架取栓,其中8例发病至取栓时间窗<6 h,1例大脑后动脉P1段闭塞患者发病至取栓时间窗为10 h;入院至股动脉穿刺时间0.50~1.50 h,平均(0.92±0.34)h;股动脉穿刺至闭塞血管开通时间0.42~1.25 h,平均(0.75±0.26)h;手术时间0.83~3.15 h,平均(1.35±0.71)h。术中脑血管造影显示,9例患者均为分支动脉病变(图1);5例取栓1次、3例取栓2次、1例取栓3次未获成功,共8例顺利完成TREVO支架取栓,手术成功率为8/9;术后即刻mTICI分级3级者6例、2b级2例、2a级1例,血管再通率为8/9。术后第3~4天常规头部MRI、CTA和(或)MRA检查显示,患侧脑出血1例、大面积脑梗死(梗死区域>靶血管供血区面积1/3)1例、闭塞动脉血管血流通畅7例(图2);与支架取栓术前相比,术后达到血管再通的7例患者意识状态、语言及肢体功能等主要症状与体征于治疗后1~2周不同程度改善。术后90 d随访,mRS评分≤2分者7例、>2分者2例,预后良好率为7/9,本组无死亡病例(表2)。

讨 论

图2术后3 d影像学检查所见2a MRI显示右侧额叶、颞叶、基底节区急性梗死灶2b MRA显示右侧大脑中动脉M3段血流通畅Figure 2 Imaging findings at 3 d after operation MRI showed acute infarction in right frontal lobe,temporal lobe and basal ganglia(Panel 2a).MRA showed patency of M3 segment of right MCA(Panel 2b).

表2 9例颅内分支动脉病变致急性缺血性卒中患者治疗及预后情况Table 2.Treatment and prognosis of 9 patients with acute ischemic stroke caused by brachial artery disease

根据流行病学调查研究,我国急性缺血性卒中发病率高达219/10万,是国民第二大致死病因[8],闭塞动脉的早期再通是改善患者临床预后、降低病死率的重要环节[11],治疗方法主要有动-静脉溶栓治疗和机械取栓术等。有研究显示,rt-PA静脉溶栓治疗对发病时间在3~4.50小时的急性缺血性卒中患者疗效确切[12],但该方法治疗时间窗较窄、出血风险大、血管再通率低,存在一定局限性[13];而机械取栓术则由于血管再通率高、围手术期并发症发生率低等优点,越来越多地应用于临床。结合2016年《欧洲急性缺血性卒中机械取栓共识》[13],以及美国心脏协会/美国卒中协会(AHA/ASA)发布的《急性缺血性卒中早期治疗指南》[10]和《急性缺血性卒中血管内治疗中国指南2018》[14],目前对于处于时间窗内的颈内动脉、大脑中动脉M1段和椎-基底动脉等前、后循环大血管病变均推荐采取机械取栓治疗(Ⅰ类推荐,A级证据);但对于分支动脉病变,如大脑中动脉M2、M3段和大脑后动脉P1段等(主要为大脑中动脉M2段)机械取栓能否使患者获益仍缺乏足够的证据。

目前有关机械取栓治疗颅内大血管及分支动脉病变的比较研究结果不尽一致。Coutinho等[15]的研究结果表明,机械取栓术治疗大脑中动脉M1段和M2段闭塞患者的中位时间(35分钟对29分钟)、平均取栓次数(1.7次对1.4次)、血管再通率(82%对85%)、颅内症状性脑出血(2%对2%)、预后良好率(56%对60%)差异均无统计学意义。Bhogal等[16]采用机械取栓术治疗大脑中动脉M1段和M2段闭塞患者均取得了良好的疗效,且两组患者平均手术时间[(103±2.8)分钟对(103±3.4)分钟]、血管再通率(88.5%对90.5%)和 颅 内 出 血 发 生 率(5.2%对4.71%)等参数差异均无统计学意义,但M2闭塞组患者预后良好率高于M1段闭塞组(54.3%对37.2%,P<0.001)。Saber等[17]对来自6个医疗中心共计1712例患者(大脑中动脉M1段闭塞1375例、M2段闭塞337例)进行Meta分析,结果显示,取栓术后大脑中动脉M2段闭塞患者症状性颅内出血发生率高于M1段闭塞者(15.0%对4.7%;OR=3.39,95%CI:2.31~4.98,P<0.01)。美国的一项多中心临床研究以288例发病时间<8小时的孤立性大脑中动脉M2段闭塞病变患者为观察对象,评价机械取栓术的预后及安全性,结果显示,术后90天预后良好率为68.2%、症状性颅内出血发生率为5.6%[18],提示支架取栓血管再通术治疗M2段闭塞病变安全有效。一项针对630例分支动脉病变(大脑中动脉M2段闭塞)患者机械取栓术的多中心回顾性分析结果显示,术后血管再通率为78%、颅内出血发生率为5%、90天预后良好率62%、病死率11%[19]。

本研究采用TREVO支架取栓术治疗9例颅内分支动脉病变所致急性缺血性卒中患者,其中大脑中动脉M2段闭塞5例、M3段闭塞2例和大脑后动脉P1段闭塞2例;结果显示,手术时间0.83~3.15小时,平均(1.35±0.71)小时;其中5例取栓1次、3例取栓2次、1例取栓3次,共有8例顺利完成手术;术后即刻mTICI分级≥2b级者8例,血管再通率为8/9;1例术后发生颅内出血,术后14天NIHSS评分明显低于入院时;术后90天mRS评分≤2分者7例,预后良好率为7/9,无死亡病例。以上结果提示,支架取栓术治疗颅内分支动脉急性闭塞性病变安全、有效。

经对本组手术时间最长(3.15小时)、取栓次数最多(3次)的1例患者(例2)手术失败原因进行分析,笔者认为分支动脉夹层形成可能是其急性缺血性卒中的诱发原因。因此,如何做好术前预判、明确动脉夹层后采取何种介入干预措施,以及术中如何规避颅内出血发生风险,值得认真探讨。根据我们的临床实践经验,术前详细询问病史至关重要,尤其应了解患者近期有无外伤史,亦可通过CTA或MRA进一步获知其颅内血管结构或病理改变;对于术中反复取栓仍不能维持2b级及以上血流的患者,应考虑到动脉夹层形成的可能,必要时改行球囊扩张术或辅以支架植入术,避免反复取栓操作。本组例2患者术后MRI显示,靶血管供血范围大面积梗死且术后症状无明显改善,考虑与手术时间长、血流维持欠佳有关。此外,我们还对1例术后颅内出血患者进行分析,根据术前影像学资料推测其颅内出血原因可能是闭塞血管迂曲,取栓过程中反复牵拉、损伤穿支动脉所致,提示术者在分支动脉病变的取栓过程中须特别注意穿支动脉损伤带来的高出血风险。

综上所述,TREVO支架取栓术治疗颅内分支动脉病变致急性缺血性卒中安全、有效。本研究为一极小样本的单中心回顾性研究,作为单臂临床研究缺乏平行对照,存在局限性,在指导临床决策方面仍需进一步验证。随着血管外科材料与技术的发展,新型取栓支架不断涌现,如TIGERTRIEVER13是国外研发的一款新型取栓支架,其最小直径仅为0.50 mm,有临床研究报道该支架能够从大脑中动脉M4段顺利取出栓塞剂[20],这为其应用于远端分支动脉的取栓提供了可能。期待未来能够研制更多的新型支架,使分支动脉病变所致急性缺血性卒中患者获益。

利益冲突无