八十一次温柔

严孜铭

1

往后每到春天,陈清都会想起刘克勉,尽管她不喜欢如此。

那是柳絮漫天飘飞的季節。刘克勉略略弓身,手上托住水彩盘,慢吞吞在展示橱窗里涂抹,有一朵柳絮卡在衬衫领口处,让人眼睛发痒,但他好像一点也不知道。她等了很久,总算见他腾出手,挠挠后颈——絮团飘降下来,浮在一旁漾着赤橙黄绿青蓝紫的水桶里。他捏着笔,画啊画啊,仅留给她一个雪白背影。她想,水桶要是打翻在地,将他染得五颜六色、狼狈不堪,就好了。

两年前,她就是被刘克勉这种专注姿态,搅得心神不宁。谁在乎他画的什么玩意儿,在学校橱窗里张贴,能翻出什么花儿来?

刘克勉。“克”有能够的意思,这名字显见寄予着父母的热望,但此人与“勤勉”二字半点也沾不上边。他自己也承认。他是艺术特长生,多数时候课堂不过是他小憩的天地,政治历史课压根不来,背起画板就不知道窝到哪个角落去涂涂画画,美其名曰“写生”。特长生,拈着一支笔涂抹几下就能考取大学,自然与他们这些靠啃下语文数学英语政治历史物理化学生物地理考大学的凡夫俗子,有天壤之别。两个群体彼此交往不多,甚至暗怀敌意。但不知刘克勉怎么叛了变,某天画幅画,不装裱,大剌剌地把陈清拦在操场边,往她面前一伸,陈清,我喜欢你。

直截了当。想想隔壁班那一对,积累感情达三月之久,男生才敢在QQ上表白,得到同意后,方仪式性极浓烈地以粉色信笺抄写徐志摩《我等候你》,塞进女方抽屉里,营造某种“从前车马很慢,一生只能爱一人”的矫情气氛。大家全走了婉约派,先要小心试探清楚彼此心意,免得折了面子又伤心,还要做别人的课间小碟,被吃得一口不剩。

是一幅油画。

天鹅绒质地的苍蓝色水面上漂了无数浮萍,绿得黯淡而朦胧。纸张粗粝的触感,小虫似的咬她手指头。她问他,为什么要画这个?

我画画,从来不去想为什么,这很没劲哎。

……那你就这么随随便便拿来送给别人?

那怎么可能,只有你收到过我的画。

是吗?你可能对别人也这么说过。陈清笑了。

刘克勉嘴角缓缓上翘,眼睛小鹿般透亮逼人,说,你那天一直在偷看我画画,我早就发现了。

火灼了心一般,她投入熔炉。他们吃过的东西、压过的马路,现在回想已经模糊,但那日他画画时的侧脸,却形成一个轮廓分明的剪影,留存在记忆中。那种认真不是存心为之,因此显得愈发珍贵。

近来她又开始反复做梦。

那些梦一次次攫住心脏。她知道自己右手里攥着的,是一把冰凉的匕首,刀刃上有血水滴滴答答飘洒在四周的虚空,立即燃起来,将黑暗焚出成百上千个小洞。左手却捂住了胸口,指缝间湿漉漉黏糊糊滚烫炙热。她辨别不出那是谁的血。她打了个寒颤,感到皮肤径直摩擦空气的冰凉。

2

虽然拉上了窗帘,阳光还是有力地拱破缝隙,撞进屋子里,在陈清身上投射成一道光线,齐着腰将她一劈两半。迎着光看了好久,直到视野里出现一个个上下浮动跳跃的小气泡,她才用力闭了闭眼睛,钻进被窝,抱住膝盖,整个人裹进黑暗中。

谢莉和陈令文的仗已经干了十年。大家何苦彼此为难?真过不下去,就一拍两散吧,但他们偏不,偏要摔碗摔筷,摔一切可摔的物件,嘶吼着那个不知打算用来吓唬谁的词汇,可临到那一分钟就变卦。从她幼时长到十八念大学,什么也没能改变——除了家里更换三次的全套餐具和新买的红木茶几。

手机屏幕在暗处光芒刺目。不用看也知道是谢莉,那些话她听得太多,茧已结到耳朵根,电话里声色俱厉的指控、咒骂哪里够发泄?微信真是个好东西,不过费点儿流量,就能让人倾吐个够,还不必管对方的意见——尤其这个人是你妈的时候。

陈清,我和你爸离了婚,你就立刻和他脱离父女关系,否则你就是不认我这个妈!

还是这副陈腔滥调,哪怕有点新意也好。

你要是真有骨气,就别顶着乌黑的眼圈,在护城河边嘴里颠三倒四念那几句“今夜我在德令哈”。折腾我算什么出息?当然,陈清没有这么回复。谢莉这光打雷不下雨的品性有时真叫人来气。难不成,我还会为这些话伤心吗?她的嘴角像脱线风筝歪歪斜斜向上飞了飞。

她是不肯哭的。于是瞪大眼睛,细细扫描屏幕上每一个字,第六遍的时候,它们长出手脚来,拨弄她的眼球,让它充血、酸胀、模糊。它们于她真是棋逢对手。尽管不断把口水往下压,然而好像还是有什么卡在嗓子眼里,连带着整个胸腔都回荡起空气压缩的嗤嗤声。呼与吸举步维艰。

她没掀开被子,任由这种感觉扩散。喉管里空气已稀薄到了接近于死。微信又响了一声,不是谢莉,但此刻还不如是。那个人问她在做什么,放假是否回家。她猛吸一口气,忽然蹿出一股愤怒,你算什么东西,凭什么来过问我的生活?恍惚间她想起昨晚削过一个苹果,水果刀就插在床上书桌的笔筒里。刀柄纯黑,这很好,比那些花花绿绿的图案清爽。她的右手拇指和食指凌空搓了搓,想象刀刃的锋利程度。

只要支起身子,一抬手就能够到它。

她没动弹。这算什么,为了某种羞耻感?不该是这样。她该是因承受不住谢莉和陈令文的左右夹击而死,该是被伤透了心,哀哀地对他们爱恨交加而死,该是死了之后教他们追悔莫及——这样才对,可现在那件事钻进脑子里来了。为了那件事而死,简直可笑至极。这把刀应该扎进他的胸膛,让他永远住口。

她没能忍住,喉咙里钻出一声呜咽,细小尖利,差点吵醒宿舍里午睡的同学。她无声哭泣起来。

哭到力竭,伤心都还没有泄气,故而嘴角向两边使劲扯了扯,薄薄的嘴唇凹陷下去。眼泪终究是干涸了。一点点燥热朝她笼过来,疲倦也席卷而至。她伸直了蜷缩着早已酸胀的腿。床单被套是新换的,洁净、温暖而干燥。

她的眼皮沉重起来。

3

都过去这么久了。翻来覆去地想,挠心挠肺地想,陈清也实在没想到原来那时刘克勉对她的在意有那么重。毕竟提分手时,他只不过愣了十几秒,一个“嗯”字,干净利落。如果他问原因,或许她会说出忏悔的话。但刘克勉什么也没说。她的心也就彻底灰了。

当时他们就坐在老地方,一家佛具店门前的台阶上。

这家店位于小区大门右侧,老板是个剃着平头的四川人,店面最多不超过三十平,因此那些面朝顾客、端正摆放的南海观世音陶瓷像,成了初夏树上结的果实,排在一块儿,数也数不清,随意一瞥,便能瞧见菩萨丰润的大脸盘和低垂的眉眼。店铺每天很早开张,陈清六点半经过时,店主已经蹲在门口洗漱了。怪了,谁会一大早跑来买尊菩萨?又不是什么紧急事。临时抱佛脚,顶个屁用。但店主活像是为了陪她早起遭罪,偏要那么早开门,久而久之,她就习惯了,隐隐约约还感觉自己参与了这人的生活。

有一天正碰上老板在用棉布擦拭那些陶瓷像,她忍不住搭话,老板,这些菩萨,你一共摆了多少?

八十一个。

真的假的?

真的,不信你数一数撒。老板停下动作,转过来,信誓旦旦,佛家讲九九八十一难,我就放八十一尊像,不多也不少。

还有这种说法?你从哪听来的?

瞎琢磨的。言罢,老板抬手挠了挠小平头,没成想忘了棉布,连忙把手放下,不好意思地笑了笑说,我觉得吧,心诚则灵。

菩萨们是时时勤拂拭的,并没什么灰尘,因此他那颗有些方的脑袋幸免于难。陈清也笑了。

店门前有四层台阶,经验证明,坐在倒数第二层两腿舒展得开,是最舒服的位置。高二、高三两年,晚自习放学时间都被陈清人为延迟了半小时,但谢莉和陈令文从未怀疑过。这可贵的半个小时,她和刘克勉基本都耗在这儿,第一次是恰好走到这门口就坐下了,以后这儿就因这第一次的缘分成了重要“根据地”。甚至他们第一次接吻,也是在这儿。那天,她嘴里嘟嘟囔囔抱怨他总不来上课,以至于她整个白天都见不着他半条影子。他起先还应和几句,赔个不是,后来听多了,便有点不耐烦,叹口气,转过身来,二话不说捧住她的脸,吻了上来。

苍茫天幕上堆着几朵米白色的云,清风拂过,几颗星子遮遮掩掩放出一丁点光彩来。菩萨们隔着一堵墙,探头探脑而不出一声地默默观望。

没来由又煞风景的,她想到某天下午,店老板靠在椅背上,一只脚晾在椅边上,一面打电话一面腾出另一只手撕扯脚皮的样子。他总这样,众目睽睽之下——她是指那八十一双眼睛,照样屁股墩紧挨着脚跟形象不拉地蹲着吃饭,照样对着小学二年级的儿子劈头一个巴掌,照样骂婆娘做菜不得劲,照样抠着脚丫子好像后面放的不是菩萨,而是菜市场的大白菜西红柿茄子黄瓜。

要是早知道她在这场恋爱中立于这般不败之地,也许一切就会截然不同。分手后的第二天,陈清才醒悟过来。可她又想不明白。这天傍晚,面前红着眼睛梗着脖子的刘克勉,跟昨晚淡淡接受分手的好像不是同一个。谁说男的都神经大条?简直是扯淡。否则何以她身边,父母朋友没一个看出端倪,偏偏刘克勉洞悉了一切似的,堵在学校门口,不依不饶要叫彼此难堪?

陈清探去开车门的手被他一把攥住,猛地向后拽。她简直怀疑他背着她偷偷练过铁掌帮裘千仞的独门秘笈。那只手释放出前所未有的热,凝住她体内的血。

车窗摇了下来。

你是陈清的同学?有什么事?车内人墨镜上映出少年的脸,通红。

刘克勉,你干吗?放开我。她挣了一下,动作轻微,脸色灰白,怪异的光在眼睛里闪动。她预感他知道一切。他会知道原来她是这样的人,继而恨她。那么恨就是了。

下车。刘克勉的声音从齿缝里钻出来,透出丝丝寒意。他不回答她,也不松开手,甚至没回头看她,清秀文弱的脸上挣出一根根青色筋脉,像是狰狞伤疤,凌迟着她的眼睛。

车内人沉默片刻,没动,只笑了笑说,你这个小伙子怎么脾气这么大,陈清的父母是我好朋友,他们忙,托我接一下她,怎么就得罪你了?

陈清上下眼皮碰撞了一下,继而紧紧合拢。幸好那时天色已晚,行人稀少,偶有一两个人也都埋头赶路。幸好那时离毕业已经不远。然而……谁又能肯定没人看见?如果那一天的在场者——除了克勉,全都暴毙而亡,就好了。

太迟了,刘克勉的这份敏感和在意,未免来得也太迟了。细细想来,她不过就在他面前提过那个人几句而已。

4

距端午节还有三天,同宿舍几个女孩已经掩不住回家的期待之色,念叨着要吃妈妈烧的菜,拖着父母去逛街买衣服,她嘴里跟着应和,却懒得收拾行李。有什么可回去的?但又没什么正当理由不回。回家是因为别人都回家。

那么就回吧。面对空空荡荡,面对歇斯底里,面对孤独本身,这些尚且都还能够忍耐,唯独躲不过那个人,躲不过肆意的打量,躲不过那隐秘的黑色嘲笑,躲不过藏在打量、嘲笑背后,那双被茅台、五粮液浸染成粉红色的眼睛。

微信上时有消息。她抑制住恶心,耐着性子回复三两句废话,像一女杀手竭力逃避追捕。那把刀柄漆黑的水果刀是干将莫邪铸的,刀身嗡嗡作响,按捺不住渴血的欲望。她攥住,倒转过来,在胸口比划。

笔记本上在放电影《春光乍泄》,张国荣寥落地吸着烟。烟雾弥散,将他笼在其中,轮廓模糊,好像的确能够隐匿什么。在这种时刻,是應该要捻着烟,眺望远方的。但她只能竭力把喉咙里的荆棘往下咽,洇出森森血气。

行李简单。打的到小区楼下的时候,那个四川人正在摆弄门口的灯箱布广告,乌黑的头发剃成刚收割的小麦。广告牌是全新的,红底黄字,订做香炉、供桌、菩萨。电话、地址,还有跟上潮流的微信二维码。

放假了?四川人抬头看到她。

嗯,这不是要过端午了嘛,生意好吗?

卖这些,有什么好不好的,就那样呗,平平淡淡。四川人耸耸肩膀。

架上五排菩萨垂着眼睛,嘴角噙住一点笑意,对这冒犯恍若未闻。他们是不会这么计较的。缓步从这家店门口走过,陈清瞥见无数袖珍净瓶,颜色白生生,玲珑的小玩具似的。隔壁新开了一家杂货店。

豇豆烧肉,炒木耳,鱿鱼炒大葱,什锦菜,番茄鸡蛋汤。锅里煮着粽子,粽叶的漆绿被沸水顶得噗噗作响。

陈令文扯松了暗红格纹领带,解开三颗纽扣,袒露小部分胸膛,这才舒服地吁了口气,捧起碗吃饭,一边问,学校食堂现在总能吃得惯了吧?你就是嘴太刁。

谢莉夹了块精瘦肉递到陈清碗里,替她辩白,哪儿刁?学校里的饭是难吃!上回你又不是没吃,花菜炒肉,花菜都成糊糊了。

哪有这么夸张,别的小孩吃得她就吃不得?还不就是你给惯出来的。有本事倒考个一本给我看看?她要怎么挑剔我都不会吭声。陈令文面无表情。说完,他叉了一筷子什锦菜送进嘴里。一只跋涉千里穿越沙漠的骆驼在咀嚼饲料。

一本二本三本有什么区别?就你屁关目多。女孩子,找个好婆家就行,清华北大又怎么样?嫁不好一样悲催。不知怎么,谢莉眼角的裂缝一刹那迸裂开,灌进飒飒北风,喉咙里梗着零零落落的瓷片,难以下咽。去年冬天,她“请”回一尊象牙白观世音菩萨像,日日礼拜。陈清每天早晨都在香烛烟雾缭绕中离开家,关门的那一刻,总能看见谢莉虔诚的神情和陶瓷像上半眯着惟妙惟肖的眼睛。

或许是谢莉太贪心,所求之物超出了菩萨的负荷,终于有一天,陈令文高扬起的手掌将她搡得撞在香案上,除了让她肩胛骨淤青红肿了一星期,还害得菩萨遭殃,跌了个粉身碎骨。那个香案至今也没被收起来,就这么任由它空蕩荡。

陈令文的眉头紧蹙,嘴角微撇,你但凡有一点见识,就不会说出这种话来。

我说的难道不对?是,陈令文,你是念过几年大学,有知识有文化有见地,我们中专生配不上,不过,也不晓得当初是谁成天堵着我要朗诵什么北岛海子顾城呢?谢莉冷笑一下。她对陈令文那副竭力克制嫌弃的样子已经具有免疫力,不再会立即站起来掀翻板凳。

不简单,你还能记住这三人的名字啊。陈令文一愣,反唇相讥。

说够了没?我是回来过节的。陈清把碗一掷。

我可没说什么,都是你妈在这吵吵。

你——谢莉两片薄薄的嘴皮子磨刀霍霍,俨然即将飞出一千颗裘千尺独门绝技枣核钉,怒打无良夫。忽却顿住,重重吁了口气,攥紧筷子,扭头朝陈清挤出一个笑,吃饭,别管他。

陈令文对除了谢莉和女儿以外的人都和气生财,比如那个“好朋友”,动辄将他邀到家中。客人来了,陈清靠在真皮沙发上随手调电视,眼睛绕过陈令文,落到那个人修长的手指上。胸中翻滚,展露在脸上,却只是个嘴角朝下的笑。更多时候,她把眼神落到陈令文脸上,仔细观察他醉态朦胧时笑起来每一块肌肉的走向,每一条皱纹的飞扬,很像是五岁那年他拉着她小手,在漫天大雪里嬉闹的温柔——爸爸是温柔过的,温柔……她想象他知道秘密后的震怒。

但她永远不会让秘密泄露出来。无论是有关她自己,还是陈令文的小龙女或李莫愁。

沉默过后,谢莉忽然想起什么似的抬头,朝陈清说,对了,有个事你恐怕还不知道呢,你杜叔叔出了车祸。

啊,什么时候的事?陈清的左手痉挛似的,抽痛一下,碗差点脱手。夹着的菜悬停在那里,顿了十秒,缓缓填进嘴里。最多五天前,她还收到过那个人的微信——残存的一丝理智令她竭力将自己音调中的讶异,控制在一个适中维度。

陈令文推开碗,靠在椅背上,拍打微隆的肚皮。

说来邪门,据说他前天晚上和朋友喝酒,还特意开电瓶车呢,结果路边上停着辆大卡车,他自己,歪歪扭扭全速撞了上去!脑出血,断了七根肋骨,人现在还躺在重症监护室。

……天哪,怎么会这样?陈清瞪了瞪眼眶,旋即低头扒了一口饭,左胸口里有个物件鲜血淋漓缠着软组织往外撞门。她要把惊恐摁进嗓子眼里去,尽管她已看到身上衣服一瞬间成了乌鸦的漆黑。“如果那一天的在场者,全都暴毙而亡,就好了”,这个念头如光般闪过。

早上我给你陆阿姨打了电话,哭得真教人揪心,说是生死未卜。说起来小杜这人,40岁,自己打拼出一份事业,老婆小陆又温柔又贤惠,儿女双全,这血霉怎么也不该落到他头上啊!

霉运来了,谁挡得住,陈令文又提起筷子,慢条斯理挑豇豆吃,谁知道是不是自作孽,不可活?他也不是没干过缺德事吧。

谢莉没做声,瞥他一眼,继续对陈清说,你高三那时候,四月份吧,我没空照顾你,还多亏他老婆,每周周末开车到学校接你去他们家,给你加点营养,不然我怎么放心得下?人不能没良心,不然那还是人吗,那是禽兽。

妈妈,知道真相你会发疯的。陈清在肚里反复说。

要稳住,太震惊太关切虚伪,太冷漠太无情反常。

她盯着电视上正在播出的古装玄幻言情剧,反复回想自己刚刚的一切举止。瞪眼的程度,抿嘴的角度,叹气的音调,甚至夹菜的手势。神经末端的情绪胡乱牵引面部,因此她于脑海中捕捉到的表情于细微之处都有些怪异。她恨恨地咬牙。挨到陈令文劈手夺过遥控器看重播足球赛,谢莉钻进厨房,刷锅刷碗声呼啦啦响起来的时候,陈清站起身伸了个懒腰,幅度很大地打开冰箱,扭过头,妈,你没买大果粒酸奶啊?

我忙死了,哪记得买这个?明天买吧。

我去买好了,现在就嘴馋想吃。

顺便给我带瓶酱油。

她听到谢莉已在擦洗油烟机了,应了一声,便要下楼,关门瞬间,她看到陈令文抬起头看她。两人的眼神在寂静中第一次交锋。

才走到小区门口,竟已出了一身冷汗,暖风一吹,汗衫像几百只洋辣子吸在背上。信步乱走,待停下来时,她抬头发现自己正站在佛具店前,两条小腿发硬、发颤。

七点差一刻钟,这家店居然已经打烊。转念一想,她明白自己的惊讶有点没来由,因为她从来没见过这家店晚上关门的情形,只不过依据老板开门早的勤劳特性,以为关门晚罢了。也是,买菩萨并不急这一时半会儿,谁会大晚上跑来敲门要这个?

台阶受了整日光照,此刻还是温热的。陈清扫了一眼右手边的空当,试着虚拟出一个人影。虽说男左女右,但因她当时嘴撅了老高,刘克勉便举起双手坐到她右边去了。十点下晚自习,在这里的无数夜晚,她讲班上女生如何互相挤兑,他讲谁把手机掉进了颜料桶里,她讲上课打瞌睡把语文试卷画得一塌糊涂,他讲好几次经过窗口打量她发呆的模样……后来,她开始抱怨,讲数学题目太难不会做,政治历史背不掉,模拟考没达二本线,他讲参加美术统考,画人像手忙脚乱,再后来他不用去学校了,算着时间等晚自习下了到学校门口,捏着两杯奶茶等她一道回家,一面讲考到了哪几个学校的合格证,胜利如何在望——他的胜利。

谢莉和陈令文又开始吵吵闹闹,最新原因是陈令文一笔去向不明的支出。往年她把这些痛苦郁积在心里,可现下,她有了他。

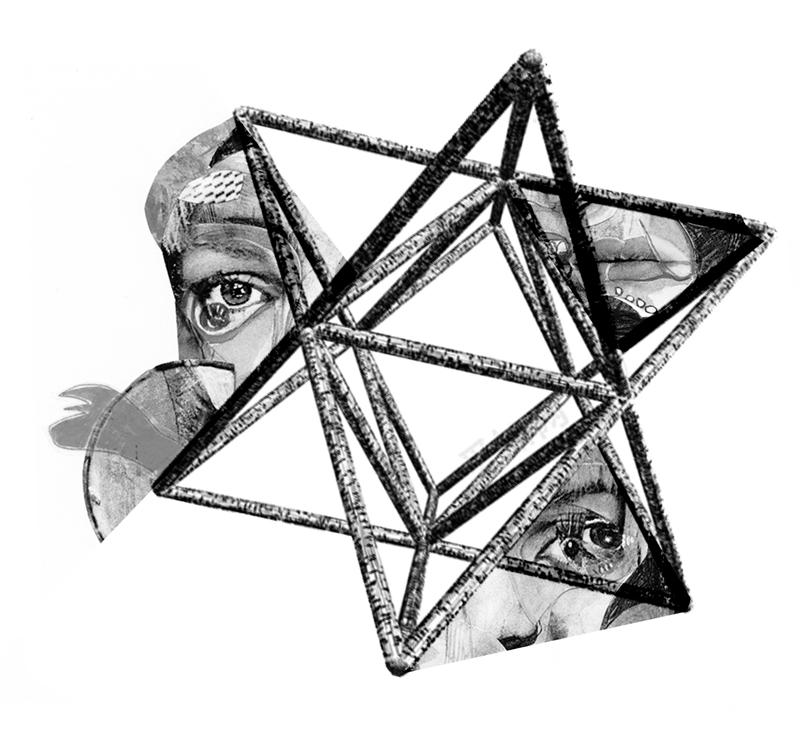

我恨他们。她的嘴唇被晚风摧得发青,视线锁在脚尖上,絮絮地讲述躲在房间门后的无数次偷窥,有关争执、推搡和殴打。她本来只想告诉他,可顺带也被他们身后那八十一尊菩萨给听了去。

……可她毕竟是我妈妈,可他毕竟是我爸爸。她仓皇张开眼睛去寻找刘克勉的眼睛。

唉,这也是没办法的事啊。刘克勉叹了口气。漆黑中,荧荧的手机屏幕光映在他脸上,随着他指尖划动,瞳孔闪过不同的光彩,公众号,微博热搜,网易云音乐,外边的世界多热闹啊。

可是……陈清声音渐漸小下去,变成一串颤音,嘴唇停止了翕动。眼睛凝固成一块风干的胶,眼珠子间或一轮。她恨透他这副不专注的样子。她不敢相信,再度去寻,试图从眼前这张脸庞上发现那些曾令她着迷的东西,比如他是如何忽略一朵柳絮的干扰,细致落笔,只为一幅无聊至极的图画。

她一无所获。

一股强烈的痛苦和羞耻袭来,没人会真心聆听,她早就知道。只不过是遇到刘克勉这才丧失理智,心存期待。她竟然又上了当,差点再一次和盘托出。

是孤独。太孤独了,她才放任自己被吞噬的。一切荒谬、扭曲就是这么被刘克勉那个不专注的神情和未及的拥抱激活了。她不忍心怨恨刘克勉。所以她只能诅咒别人,诅咒自己,而现在最可怕的是,这咒语竟然在淬着无数日夜怨恨愧悔的种子里发芽,确凿应验了:这场意外事故冥冥中是和那千百回默念过的诅咒联结在一起的。

言语竟如此威力无穷。年纪轻轻,她就背上一条人命。

路灯啪嗒一声齐刷刷睁开了渴睡的眼,天色尚未全暗,只是蓝得发黑,远处玫瑰色的彩霞由浅入深自上而下一层层叠着,一直延伸到天际,这浓烈用色真像极了她那莽莽撞撞的初恋啊。一旁小店的广告也亮起来,一群小虫子扑扇翅膀朝上撞,发出细微的碰撞声噼里啪啦。

酱油。大果粒酸奶。还差一个东西,陈清在两排货架中间来回踱步,几乎要被怀疑是贼了。最后她移到柜台前,抬手指了指,万宝路,有吗?

有,要哪种?

她按亮手机,随手打开一个微信聊天界面,低头仔细看了看,薄荷味、有爆珠的那种……哦,还有打火机。

老板娘耷拉着的眼皮底下,灰色瞳孔冷冷向上扫她一轮,X光将她照得骨骼透明。

她走走停停,来到护城河边。夜色虽已笼罩大地,但这里的热闹才刚开始。河对岸的广场上一群中年人在跳舞,隔着宽阔的河水,音乐已十分稀薄,只周遭的空气因声浪微微颤动。身旁咖啡厅招牌闪烁着淡蓝的光,里面坐着的,无非男女。

她向台阶下走去,身影隐没在郁郁葱葱的香樟、榆树中,真正靠近了河岸。河里还没有游船——许是还没到点,只岸边停着一条损毁多年的小舟,被错杂的水草团团围住。

扶手与河岸之间的斜坡上长了一大片石榴树。五月,正是花开时节。石榴花串在树枝上,密密匝匝,茂盛的花叶间零零星星垂着些小小的果实,像孩子未发育的胸部,在黑暗里躲闪。她探出半个身子端详,发觉并非每朵花都是打开的,一棵树上有从花苞、盛放到萎谢的全部人生,这么一看,那些淡青色的果实,长得委实是心急了些。

她从塑料袋里摸索出香烟,捻出一根来,点燃。一股苦而辣的味道直直弥散到舌苔底下。

手机响了一声,她看到一条自动推送的本地新闻:一男子酒后乘电瓶车撞向路边停放的货运车辆,疑似车辆被改装导致刹车失灵,警方称正在调查中。

手机屏幕暗了下去。

她想起手上的烟忘记捏爆珠了。在捏下去的瞬间,河中央传来咕咚一声什么东西坠落的声响,她徐徐吐出烟雾,瞥过去。

河心撕裂出一圈圈涟漪,在朦胧的月色下,在灰白的烟雾里,看上去像一只久别重逢的眼睛,凝视了她几秒,悄然隐去——虽隐去了,但好像不曾消失,化成什么魂灵飘荡在河面雾蒙蒙的水汽中了。陈清的嘴唇颤动着,眼里迸出泪来,猛地身子前倾,紧紧抓住了栏杆扶手。

在这眼睛跟前,诅咒终将归于虚无。她知道这是谁的眼睛,也知道去哪里能找到它们。

夜色浓密。不知从何处送来一丝凉风,几道闪电划破天幕,随后响起了滚滚雷声。要下雨了,今夜游船不会再来。陈清侧过头,石榴花的橘红在风中飘飘摇摇,她望着望着,想象这些树木尚未萌芽的模样。该回去了,她知道,路上会经过很多温柔,足有八十一次。她打算重新想念春天。

责任编辑 张 双