贸易成本、技术溢出与产业空间均衡

何雄浪 王舒然

一 引言及文献综述

新经济地理学研究认为区域经济发展不仅依赖于传统经济学所强调的“第一自然优势”,例如自然资源、气候、邻近河流或港口等等,更多地依赖于经济系统产生的促进经济活动集聚的内生力量。集聚力与分散力之间的复杂张力导致了现实世界经济空间分布的多样性,并富于变化。新经济地理学通过严密的数学推理证明了即使两个区域的初始禀赋完全相同,不存在外生差异,但经济系统产生的集聚力和分散力的相互作用也会导致区域发展差异的存在(何雄浪,2019)[1]。

贸易成本、距离和位置在经济生活中扮演着重要角色,是决定经济活动集聚或分散的重要因素。Krugman(1991)[2]以不完全竞争和规模报酬递增为前提,同时结合Dixit和Stiglitz(1977)[3]的CES模型与“冰山型”运输成本理论(Samuelson,1954)[4],在一般均衡分析框架下发展了新经济地理学的原始模型,即核心—边缘模型来解释区域经济发展不平衡,认为贸易成本、工业产品支出份额与产品之间的替代弹性是引起区域发展分异的决定因素。Blanchard和Katz(1992)[5]发现劳动力流动作为一个重要的调整机制,其作用超过了就业创造或就业迁移,劳动力对失业变化的反应有可能比消费和工资更为敏感。同时,大城市的城市成本进一步构成了人口迁徙的分散力量,与Krugman(1991)[2]核心—边缘模型相似的是,当聚集力相对于城市成本较弱时,稳定均衡的结果可能是两个同等规模的城市。Krugman和Venables(1995)[6]认为世界贸易逐步增长的过程可能首先导致世界自发地分为高工资、工业化的“北部”和低工资、低工业化的“南部”,然后,南方以北方为代价再次崛起。与之相对应,Helpman (1998)[7]、Tabuchi(1998)[8]认为运输成本下降首先促进集聚和专业化,然后又产生了分散力,当运输成本变得足够低时,企业会被再次分散到周边地区,以节省在中心地区高昂的地租。因此,运输成本与产业集聚的变化关系呈现出“哑铃”的形状,在集聚过程中,部分地区可能首先受益于运输成本的降低,然后再出现企业和人口流失的现象,从而形成产业均匀分布的状态。目前,随着产品分工的进一步细化,全球外包的兴起,许多资本密集型与技术密集型产业在其产品生产服务链各个环节的分布出现了相对的扩散,而且不同的部门类型形成了独特的空间区位模式,如总部区位、研发区位、生产区位等(Wall et al.,2011)[9],这似乎说明了在区域经济发展的过程中,经济一体化还是有可能的。鉴于空间的离散性,很难区分这种分散的趋势是否真的代表了区域间的分散或仅仅是都市圈内的郊区化。在集聚过程中,尽管提供更有效的运输基础设施可能有助于促进区域经济增长,但它并不是促进经济发展所提倡的万能药,当贸易成本降低到一定程度的时候,反而有可能引起一个地方经济的负增长(Stef和Thisse,2019)[10]。工业集聚区往往与主要运输节点相联系,最明显的例子是城市工业通常出现在公路网或大型火车站的关键节点附近。产业集聚节点与交通节点的重合是二者相互强化的结果。产业集聚会带来运输需求的增加,进而提高运输节点的效率。这一基本机制来源于运输领域的规模经济,其主要是通过使用集装箱船、子弹头列车和大型喷气式飞机等大型和高速的运输媒介来实现的。规模经济为集体运输提供了动力,同时也刺激了干线公路和轮辐式交通结构的发展。Behrens(2004)[11]指出,新经济地理中的冰山运输成本本身隐含地假设了某种形式的运输收益递增,这往往会使企业和消费者在空间上产生集群的特征。Takahashi(2005)[12]首次尝试在新经济地理的两地区分析框架中将运输成本内生化,认为运输成本跟经济密度有关。Kristian et al.(2009)[13]假设运输成本由运营厂商利润最大化条件所确定,由此研究了运输成本、产业区位和福利之间的关系,并得出在空间集聚程度较高时运营商对价格的控制力较强会导致消费者福利损失。

产业集聚能产生技术溢出效应,学者对知识外部性的关注历史悠久。有关知识外部性的研究是从Marshall(1890)[14]开始的,后来Jacobs(1969)[15]、Lucas(1988)[16]、Porter(1990)[17]等学者从城市或产业集群的角度进行拓展。在理论模型方面,Jovanovic和Rob(1989[18],1990[19])、Jovanovic和Nyarko(1996)[20]、Auerswald et al.(2000)[21]、Keely(2003)[22]等学者发展了知识关联的微观模型。在大多数新经济地理模型中,考虑集聚力主要通过市场外部性产生,未考虑非市场外部性对集聚的影响,如知识外部性或技术溢出效应。近年来,一些学者将知识或技术外部性引入到新经济地理模型中。Fujita和Mori(1998)[23]将新经济地理理论和内生增长理论结合起来解释“亚洲奇迹”和其它外围区的经济发展。Bretschger(1999)[24]将内生增长理论、新经济地理学和传统区位理论的要素整合到一个模型中,分析了区域内和区域间知识扩散对区域增长轨迹的长期影响。Puga(1999)[25]认为,贸易成本下降会促进集聚,扩大技术溢出效应在空间范围的边界,促进创新,进一步增加集聚的可能。技术进步往往会加剧两个区域之间的差异,从而提高技术熟练工人向核心区域迁徙的积极性。Ottaviano et al.(2002)[26]认为,熟练技术工人比非熟练技术工人的流动性更高,研究表明由于个人技能和学习环境质量的相辅相成,熟练工人的集中放大了每个工人自身的生产力优势,并构成了城市的集聚力,因此核心区域更可能容纳熟练技术工人。Tabuchi et al.(2018)[27]引进制造业的技术进步来改进Krugman(1991)[2]的核心—边缘模型,得出制造业的技术进步有利于产业集聚的结论。何雄浪和曾道智(2018)[28]拓展新经济地理模型,引入了本地与跨界技术溢出效应,认为本地技术溢出效应有利于产业集聚,而跨界技术溢出效应有利于产业分散布局。

贸易成本在新经济地理中起着核心作用,是影响产业空间均衡的关键变量,是新经济地理研究关注的焦点。然而,大多数贸易和经济地理研究文献假设区内贸易成本为零,从而把区域视为没有空间维度的点。厘清区域内和区域之间的差别是了解地区发展问题至关重要的一点,本文认为经济地理均衡结构是区域内外多种力量共同作用的结果,因此,本文不再将区域视为没有空间维度的针尖上的“点”,认为在区域内部和区域之间都存在贸易成本。另外,创新的发生和新的生产性知识更容易在同一区域内的主体之间流动,由此,本文认为技术溢出在地区内部和区域之间也是有差别的。企业集聚是引发技术溢出的重要因素,而技术溢出效应也会潜在地影响资本的使用效率,因而本文认为技术溢出作用于企业固定投入,而不是大多数新经济地理研究认为的作用于企业边际投入。基于以上新的假设基础,本文拓展的简单的新经济地理模型丰富与完善了相关理论研究。

二 模型的建立及其短期均衡分析

在本模型假设的经济世界中,存在农业(简记为A)、工业(简记为M)两个部门,有两种生产要素,即资本K和劳动力L,存在南部和北部两个地区,两个地区的初始条件完全相同。农业部门在完全竞争和规模收益不变的条件下生产同质农产品,只使用劳动力一种生产要素。工业部门在垄断竞争和规模报酬递增的条件下使用资本和劳动力两种生产要素生产用于最终消费的工业产品。经济系统使用的资本数量是内生决定的,劳动力无论在农业部门就业,还是在工业部门就业,获得的报酬相等,工业部门劳动力可以跨区域自由流动。

1. 消费均衡

假设代表性消费者的效用函数具有如下形式:

(1)

其中,CM表示消费者对工业品集合体的消费量,CA表示消费者对农产品的消费量,nw表示北部地区与南部地区生产的工业产品种类数之和,即有nw=n+n*,n与n*分别表示北部地区与南部地区生产的工业产品种类数(1)本文中,凡是加有“*”的变量表示对应的南部的经济变量。,μ表示工业品支出所占的份额,σ表示消费者消费不同工业品之间的替代弹性,c(i)表示消费者对第i种工业品的消费量。消费者预算约束条件为:

(2)

其中,PM表示工业品的市场综合价格指数,p(i)表示第i种工业品的市场价格,PA表示农产品的市场价格,可以设PA≡1,E表示消费者的支出。由此,可以得到消费均衡的条件为:

(3)

2.生产均衡

假设一个企业只生产一种工业产品,企业的生产成本包括固定成本与可变成本两部分。不妨设北部地区代表性企业生产第j种工业产品的成本函数为:

C(j)=aπ+amwLx(j)

(4)

(5)

(6)

农业部门生产的农产品都是同质的,仅需投入劳动一种生产要素,生产体现出规模报酬不变的特征,面临完全竞争的农产品市场需求结构。每单位农产品的生产成本是wLaA,其中,aA表示单位产出需要投入的劳动数量。北部和南部地区均生产农产品,按照新经济地理学模型的大多数假设,本文认为农产品地区间贸易不存在运输成本,故两地区的农产品价格始终相等,设aA=1,则不难得出wL=1。假设从事农业生产的劳动力在两地区对称分布,则需要满足如下的市场条件:

(7)

Lw表示经济系统中劳动力的总数量,θ表示从事工业生产的劳动力的占比,则θ为:

(8)

因此,θ不是一个固定不变的比例关系,其取值大小跟μ和σ有关。显然,随着μ或σ的变大,θ相应变大。

3.资本数量的决定

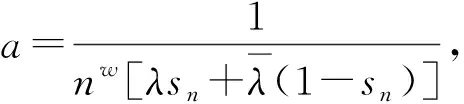

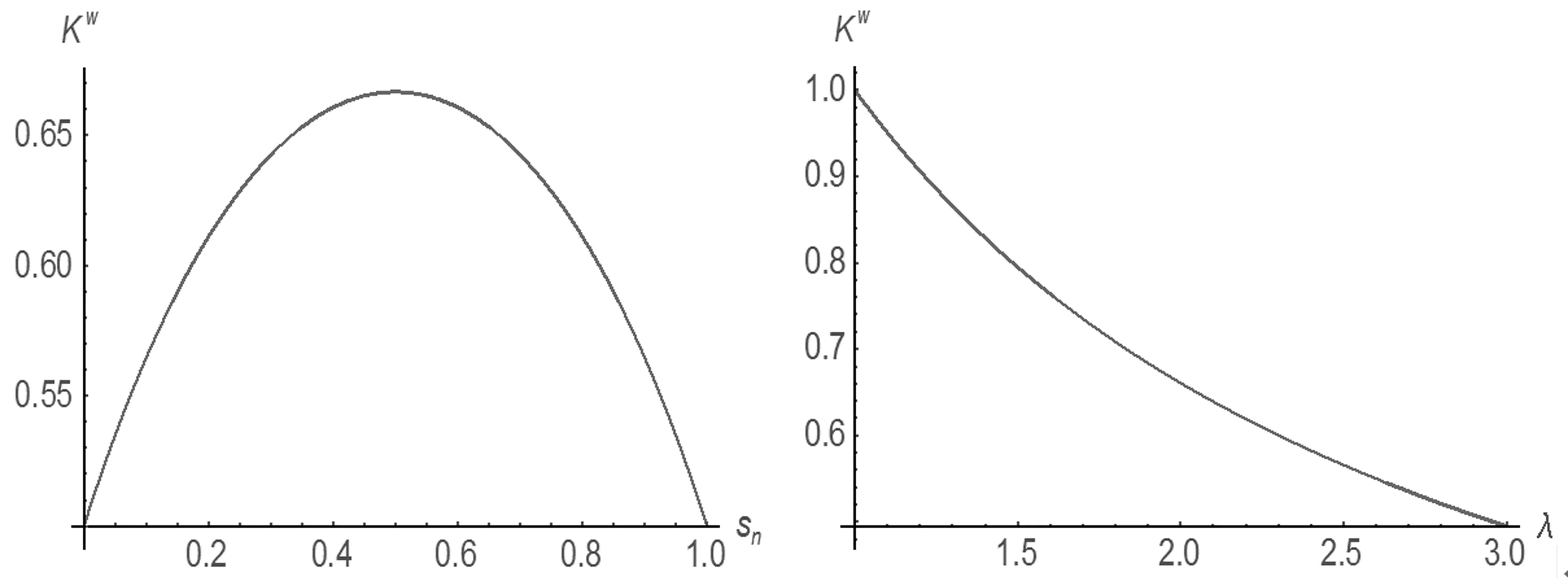

北部与南部地区企业使用的资本数量分别为K=snnwa与K*=(1-sn)nwa*,从而经济系统使用的资本数量总量Kw为:

(9)

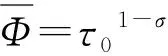

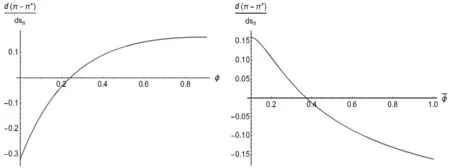

图1 Kw与sn变化关系(3) 图2 Kw与λ变化关系(4)

图3 Kw与变化关系(5)sn=0.6, λ=3。 图4 sk与λ变化关系(6)

图5 sk与变化关系(7)sn=0.6, λ=2。 图6 μ变化与EE曲线(8)

4.市场份额

本模型不考虑储蓄,因此总支出等于总收入。总收入由资本要素、劳动要素收入构成,由此可以得到经济系统的总支出Ew为:

Ew=wLLw+(naπ+n*a*π*)=wLLw+bEw[snB+(1-sn)B*]

(10)

简化起见,令Lw=1-b,可以证明snB+(1-sn)B*=1,因此,有:

(11)

将式(8)与式(11)代入不等式(7),整理后有μ<1,显然,该式恒成立。因此,工业品支出份额、替代弹性取值的大小并不构成两个地方都生产农产品的限制条件。假设工业工人在区域间可以自由流动,则北部的支出E可以表示为:

(12)

η表示北部地区工业工人数量占经济系统工业工人数量的比重,设η=0.5γ+ψsn,当γ=1、ψ=0,即η=0.5时,这意味着工业劳动力在地区间不流动,即劳动力在地区间总是呈对称分布的状态,而这只是一种特殊情形;当γ=0、ψ=1,即η=sn时,这意味着工业劳动力并不总是对称分布的,工业工人向企业集聚的地区流动。北部支出所占份额sE为(9)由于本文考虑的是工业劳动力流动的情形,如果没有特别指出,本文均设定γ=0,ψ=1,文中其他地方不再说明。:

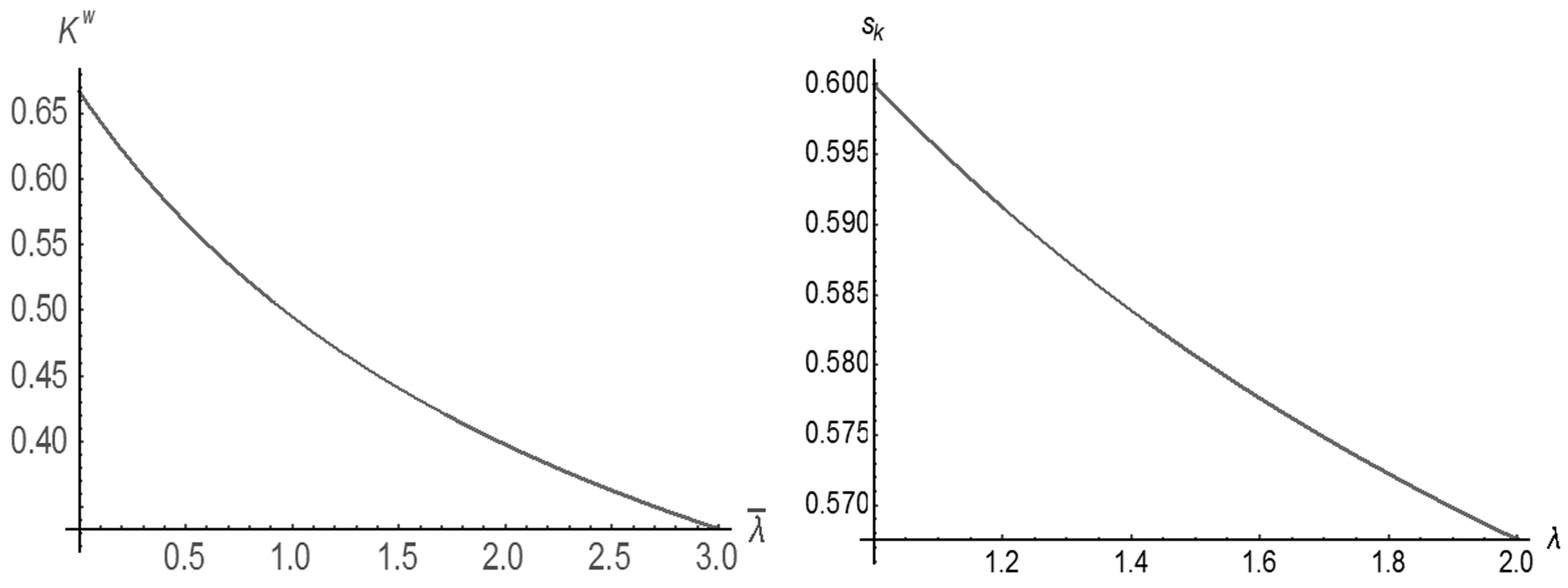

(13)

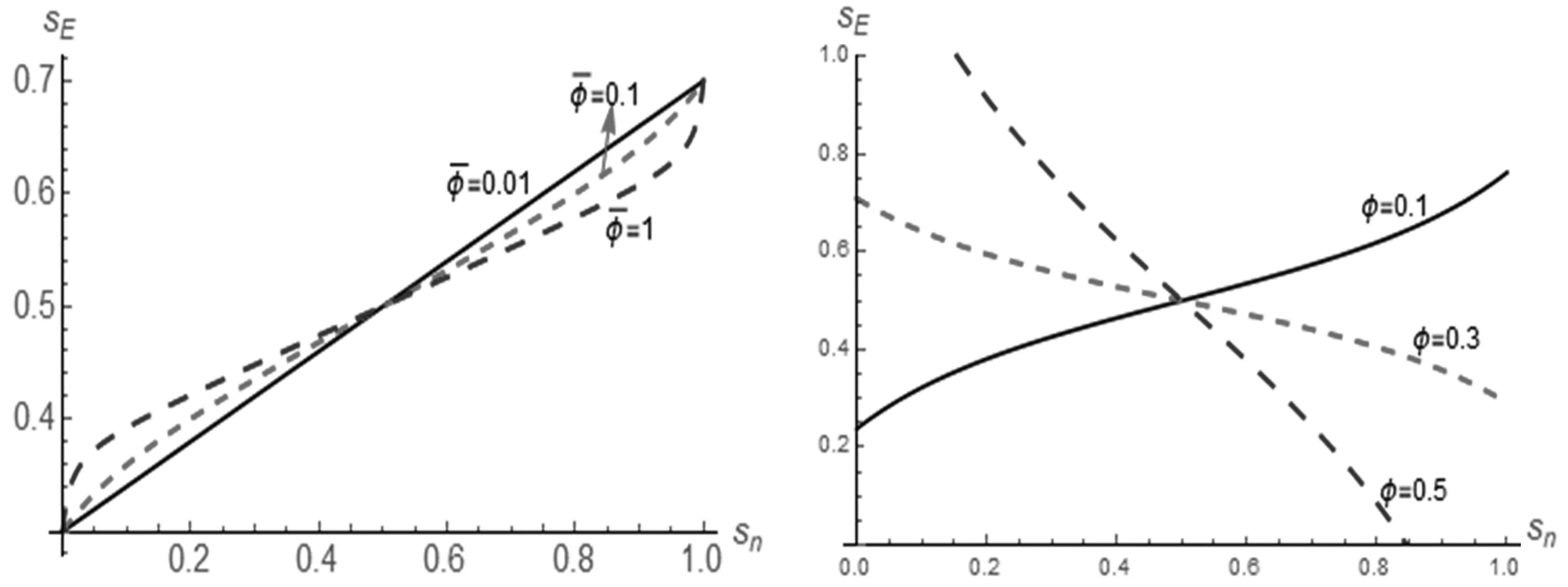

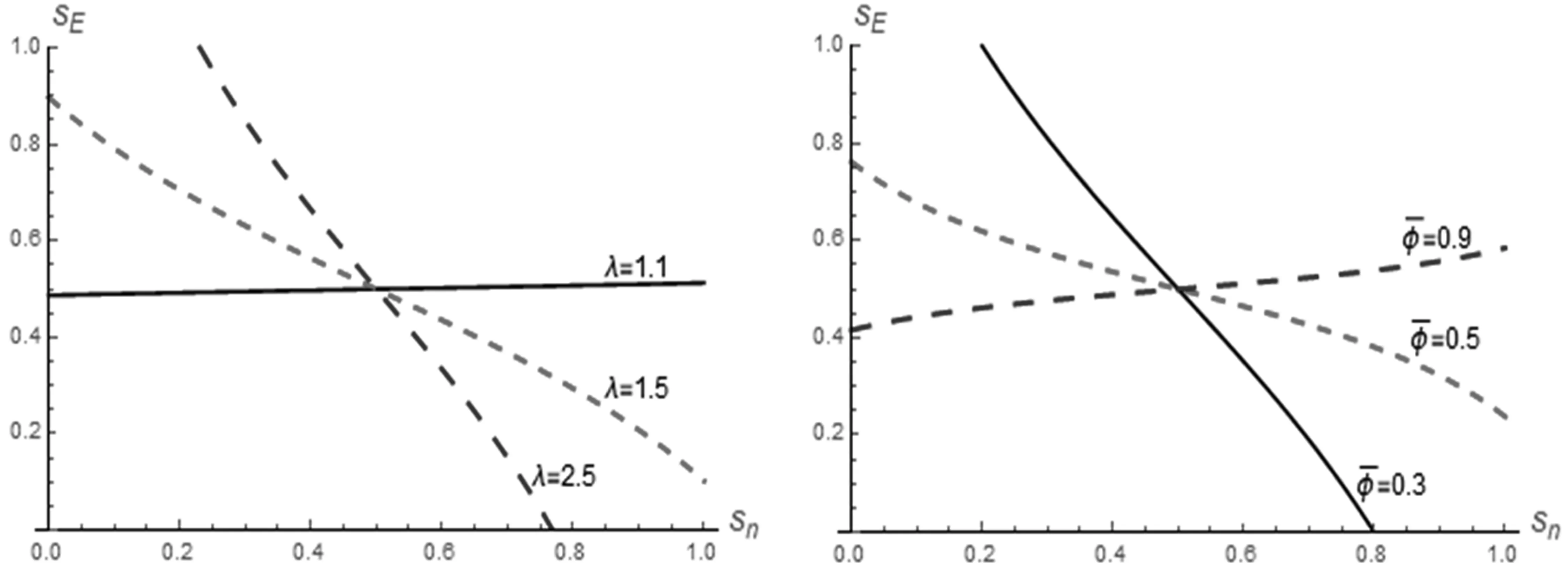

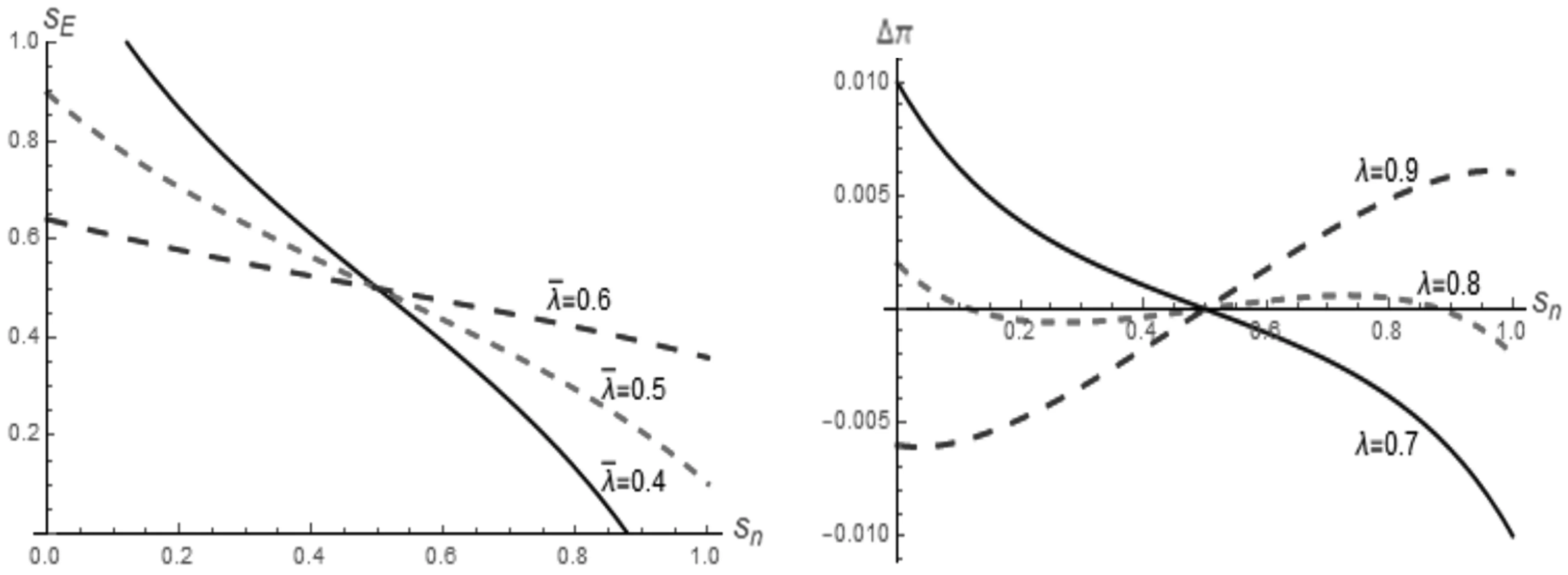

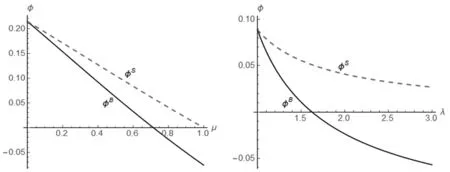

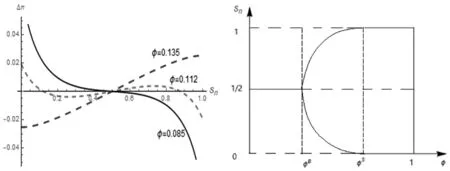

因此,北部地区的相对市场规模受到工业品支出份额、替代弹性、区内与区际贸易自由度的共同影响,本文将式(13)给出的sE与sn之间的变动轨迹称为EE曲线。图6~图8表明,随着工业品支出份额、替代弹性、区际贸易自由度的增加,EE曲线绕中心对称点逆时针方向旋转;图9表明,随着区内贸易自由度的变大,EE曲线绕着中心对称点顺时针方向旋转。

图7 σ变化与EE曲线(10) 图8 Φ变化与EE曲线(11)

图变化与EE曲线(12) 图10 Φ变化与nn曲线(13)

三 长期均衡分析

长期均衡可能是核心—边缘结构,也可能是对称结构,还有可能是其它的产业空间分布状态。

1.长期均衡的条件

在π=π*的情况下,根据式(6)可以得到:

(14)

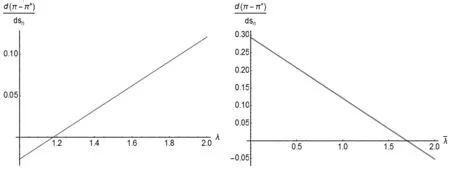

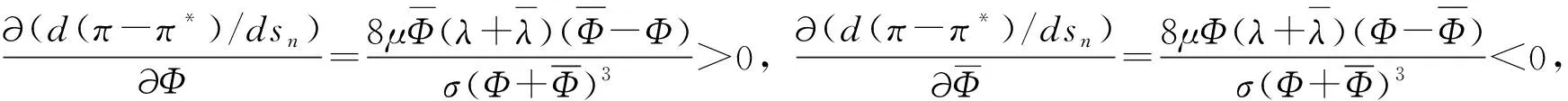

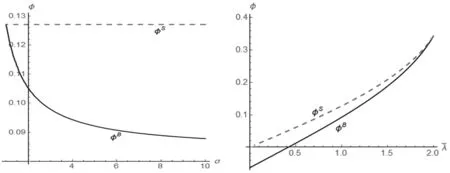

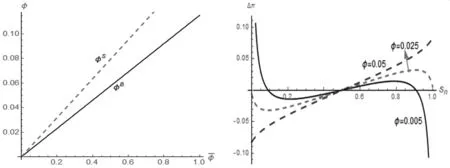

式(14)为nn曲线,它说明的是在0 图11 λ变化与nn曲线(14) 图变化与nn曲线(15) 图变化与nn曲线(16) 图14 λ变化与产业空间分布(17)纵轴表示地区间的资本收益率差异(π-π*),横轴表示北部地区的企业数量份额,下同。 2.地区间资本收益率差异与产业空间分布的稳定性分析 图14~图16显示,随着本地技术溢出效应变大,跨界技术溢出效应与区内贸易自由度变小,产业空间分布的稳定结构依次经历如下稳定均衡态势:对称结构稳定均衡、内部非对称结构稳定均衡、核心—边缘结构稳定均衡。因此,本地技术溢出效应增强促进了产业集聚,而跨界技术溢出效应增强与区内贸易自由度提高促进了产业分散布局。由于工业品支出份额与替代弹性变化不会改变区域资本收益率差的变动方向,从而也不会改变既有的产业空间分布,但工业品支出份额的变大、替代弹性的变小,会强化既有的产业空间分布形式。 图变化与产业空间分布(18) 图变化与产业空间分布(19) 3.作用力与产业空间分布的关系 集聚力和分散力,这两股相反的力量权衡造成了产业空间分布的多样化。在本模型中,本地市场效应构成集聚力,分散力来自于市场拥挤效应。 (1)集聚力:本地市场效应分析 以北部地区为例,如果当地市场份额外生扩大(打破初始的对称状态),将使产业区位发生变化,如果产生经济活动进一步在北部集中的趋势,这就是市场规模变化引起的本地市场效应。由此,在对称条件下,仅考虑市场需求变动对地区间资本报酬差异的影响,整理后可得: (15) (2)分散力:市场拥挤效应分析 一个区域集聚的企业数量增加会加剧企业之间的竞争,在市场规模不变的条件下,该地区企业的销售收入会降低,引起资本报酬的下降,从而导致更多的资本份额在其它地方使用,即使得企业趋向于选择竞争者较少的区位从事产业经济活动,这就是由于本地企业数量增加导致的市场拥挤效应。由此,仅考虑北部企业份额变动对地区间资本报酬差异的影响,整理后有: (16) 图17 λ变化与市场拥挤效应(20) 图变化与市场拥挤效应(21) 图19 Φ变化与市场拥挤效应(22) 图变化与市场拥挤效应(23) 因此,市场拥挤效应的存在是有前提条件的,当本地技术溢出效应过大,或跨界技术溢出效应过小,或区际贸易自由度过大,或区内贸易自由度过小时,将会导致市场拥挤效应的消失,这时企业的集中只会产生向心力,而不是离心力,导致产业经济活动的不断集聚。 新经济地理学研究中,经济地理均衡是指集聚力与分散力两种相反的力量相互作用达到平衡的状态下,产业空间分布所呈现的态势。要确定经济地理均衡的状态,就要找到两个关键性贸易自由度,即突破点与持续点。突破点是维持对称结构稳定的最小贸易自由度,持续点是维持稳定的核心—边缘结构所需满足的最小贸易自由度。当贸易自由度处在不同范围时,会打破原有的空间经济均衡状态,也即产生不同的产业空间分布,从而对突破点、持续点的分析有利于更加深刻地理解产业空间结构的演变机理。 1.突破点、持续点大小及其比较 当EE曲线与nn曲线在对称点的斜率相等时,对称均衡处于被打破的临界状态,此时对应的贸易自由度为突破点。当区域间不存在工业劳动力流动,即γ=1、ψ=0时,求得的突破点为: (17) 当区域间存在工业劳动力流动,即当γ=0、ψ=1时,求得的突破点为: (18) 当sn=1,EE曲线与nn曲线的纵坐标相等时,对应的贸易自由度为持续点。当区域间不存在工业劳动力流动,求得的持续点有φS=φB,即工业劳动力不流动时,持续点与突破点相等。当区域间存在工业劳动力流动,则对应的持续点为: (19) 图21、图22表明,随着工业产品支出份额的提高,本地技术溢出效应的增强,突破点和持续点均呈下降趋势。同时,当工业品支出份额很大或者本地技术溢出效应很强时,有ΦB<0,这意味着不管是什么样的贸易自由度,对称结构都不会再保持稳定。图23表明,随着替代弹性的变大,突破点呈下降趋势,持续点保持不变。图24、图25表明,随着跨界技术溢出效应、区内贸易自由度的变大,突破点和持续点均呈上升趋势。突破点的下降意味着维持对称结构稳定的贸易自由度范围在变窄,即对称结构保持稳定均衡状态越来越困难,反之则反是。持续点的下降意味着维持核心—边缘结构稳定的贸易自由度范围在变宽,即核心—边缘结构保持稳定均衡状态越来越容易,反之则反是。另外,本文的研究表明持续点始终大于突破点,这与Krugman(1991)[2]、Forslid和Ottaviano(2003)[29]等关于持续点始终小于突破点的研究结论不同,从而本文的模型必然显示出随着贸易自由度的变化会导致不同的产业空间均衡演化形态。 图21 ΦB、ΦS与μ的变化关系(24) 图22 ΦB、ΦS与λ变化关系(25) 图23 ΦB、ΦS与σ的变化关系(26) 图24 ΦB、ΦS与变化关系(27) 图25 ΦB、ΦS与的变化关系(28) 图26 贸易自由度变化与产业空间均衡(1) 2.贸易自由度变化与产业空间均衡分析 结论(1):ΦS>ΦB,ΦB<0。当Φ<ΦS时,内部非对称结构是唯一的稳定均衡结构;当Φ>ΦS时,核心—边缘结构是唯一的稳定均衡结构。 图27 贸易自由度变化与产业空间均衡(2) 图28 产业空间长期均衡下的战斧图解 结论(2):ΦS>ΦB>0。当Φ<ΦB时,对称结构是唯一稳定均衡结构;当ΦB<Φ<ΦS时,内部非对称结构是唯一稳定均衡结构;当Φ>ΦS时,核心—边缘结构是唯一稳定均衡结构。 根据结论(2),可以得到长期均衡的战斧图解,如图28所示。在战斧图解中,实线表示局部稳定的长期均衡,长虚线表示局部不稳定的长期均衡,短虚线仅表示不同空间均衡状态的分界线。图28显示,对于不同的区际贸易自由度,产业空间依次形成三种长期稳定形态,即对称结构、内部非对称结构及核心—边缘结构。对称结构只在区际贸易自由度满足0<Φ<ΦB时是稳定的,核心—边缘结构只有在ΦS<Φ<1时是稳定的,弧形部分对应的区际贸易自由度范围内(ΦB<Φ<ΦS),存在两种稳定的内部非对称结构。当Φ=1时,由于没有区际贸易成本,这时任何形式的产业空间区位分布状态都是稳定的。 新经济地理学研究有力地提醒我们,区域之间是相互联系的,不能把区域割裂开来,分析一个地方的经济发展问题。新经济地理学为区域经济学的理论和实证研究提供了一套分析工具,在分析空间尺度上的区域差异方面具有优势,这为一直处于边缘状态的区域经济学融入主流经济学做出了显著的贡献(何雄浪,2020)[30]。然而,必须共同认识到,新经济地理学的关注焦点不应止步不前,而需要转移到新的问题上。本文的研究不再把区域视为没有空间维度的“点”,认为区域内外均存在贸易成本,技术溢出在区域内外也是有差别的,同时技术溢出作用于企业的固定投入,而不是企业的边际投入。在这些基础上,本文拓展新经济地理学模型得出的研究结论主要有:随着技术溢出效应的增加,仅需更少的资本投入就能达到同等的产出水平,即在同样的资本投入下会有更高的产出。当工业企业数量对称分布时,维持既定生产任务,经济系统需使用的资本数量最多,反之,如果工业企业完全集聚会产生最大的技术溢出效应,则经济系统能以最少的资本数量实现同样的生产;本地技术溢出效应增强促进了产业集聚,而跨界技术溢出效应增强与区内贸易自由度提高促进了产业分散。市场拥挤效应的存在是有前提条件的,当本地技术溢出效应过大,或跨界技术溢出效应过小,或区际贸易自由度过大,或区内贸易自由度过小时,将会导致市场拥挤效应的消失;工业劳动力在地区间的流动降低了对称结构稳定的贸易自由度范围,相应扩大了核心—边缘结构稳定的贸易自由度范围。持续点大于突破点,从而随着区际贸易自由度的变化,产业空间分布模式的演化表现出渐变的特征,而不是突变的特征。只有当本地和跨界技术溢出效应相等时,即持续点等于突破点时,随着区际贸易自由度的变化,产业空间结构的演变才表现出突变的特征。 由于经济地理现象具有高度非线性,因此,通过理论推导或数字模拟的方式来解释现实经济必然具有一定的局限性,迄今为止,很多现实中的产业空间分布问题还未能通过模型得到充分探讨。另外,本文从新经济地理模型的简单变化中获得新的见解,但还未真正突破原始核心—边缘模型的基础假设和函数形式。以下几个方面是未来研究可以丰富和完善的方向:第一,加强对现实中区域发展的案例研究,对新的经济地理现象进行验证、探索和补充完善,如考虑纳入交通运输企业的生产效率和更丰富的地理特征,打开运输成本的“黑箱”;第二,对不同区域短期劳动力流动和长期劳动力流动带来的影响进行全面系统的分析;第三,迈出既定框架,突破冰山运输成本对现实运输模式的解释力限制,寻找进一步丰富新经济地理学研究的途径。当前,在新经济地理学理论框架下缺乏除“冰山型”运输成本以外其他成本的相关研究,例如信息和通讯成本,且贸易成本可能因不同贸易往来方向而具有非对称的特征,贸易网络的组织本身也可能内生于经济活动的空间分布。因此,也有必要研究这些贸易成本对经济活动空间分布的影响。

四 贸易自由度变化范围与产业空间均衡演化分析

五 结论与研究展望