超大城市乡—城与城—城流动人口的居住空间差异——基于北京和上海的研究

李君甫,王春璇

(北京工业大学 文法学部,北京 100124)

随着我国区域差距的持续扩大,流动人口已不再仅仅是进城务工的农民工群体,大量城市人口也逐渐构成流动大军不可忽视的一部分。2017年,我国有2.44亿流动人口,其中外出农民工1.72亿人[1],可以推算,外出的城市流动人口超过7 000万人,占全国流动人口总数的近30%。根据发达国家流动人口发展的经验,可以预测中国人口迁移流动的整体规模和强度今后还会有相当大的上升空间,尤其是人口在城市间和城市内部的迁移流动还将进一步增强[2]88-95。与乡—城流动人口相比,城—城流动人口文化程度高,从事的职业较为高端,流动时间长,流动原因多元化[3],其收入水平也显著高于乡—城流动人口[4]。与有关乡—城流动人口(主要是农民工)的研究相比,城—城流动人口研究的文献很少,少量的研究比较了乡—城和城—城流动人口差异,但是,还没有文献研究城—城流动人口与乡—城流动人口的居住空间差异。

对于流动人口而言,拥有安身之处是迁移到新城市的基本需求,住房是其融入城市社会的起点和正常的工作生活的前提。乡—城流动人口和城—城流动人口存在着较大的群体差异,那么他们的空间分布和住房选择是否有所不同呢?现有的研究大都忽略了流动人口来源地的城乡差异,将流动人口作为一个整体与本地市民进行居住空间的对比研究。但是随着城—城流动人口占比不断增大,研究流动人口居住空间的差异很有必要。这对于进一步认识流动人口的异质性有重要意义,也有助于完善迁入地城市的空间规划和流动人口的政策。

一、流动人口居住空间研究的回顾

(一)流动人口的居住空间

关于流动人口空间分布的研究主要集中于两个层面:宏观和中观层面以大的地域为空间单位,研究全国、省域及城市间的流动人口空间分布特征;微观层面关注城市内部流动人口聚居区与“二元社区”。刘玉[5]、薛伟玲[6]、张耀军和岑俏[7]等人认为中国流动人口具有显著的地域集中性和空间指向性,当前我国人口流动空间极化问题依然突出,珠三角、长三角、京津冀等在内的东部经济发达地区对流动人口的吸引度更高,中部地区的吸引力不断降低;杨舸[8]认为我国已经形成了“四大五小”流入中心和以川、渝、皖、赣、湘、豫为核心的流出圈;林李月、朱宇等人[9]从住房入手,认为流动人口的住房指标具有显著的空间正相关,在空间上存在集聚现象,而且有明显的集聚中心;更有学者对广州、河南、上海、南京等具体省份和大城市内部的流动人口空间分布状况、影响因素及其产生的区域效应进行了具体的研究调查[10-13]。

在城市内部流动人口聚居区和“二元社区”研究中,学者们最初关注流动人口聚居区的区位选择、形成机制和内部结构,例如项飙[14]研究北京流动人口聚居地“浙江村”,唐灿、冯小双[15]关注北京“河南村”的流动人口,以及千庆兰、陈颖彪[16]对广州石牌村的研究等。随着流动人口数量的大幅增加,流动人口聚居地的各种社会问题浮现,“城中村”成为研究焦点,主要研究“城中村”非正规住房演变过程、形成机制以及探索治理方案[17-21]。也有学者将流动人口的空间及居住状况与本地人口进行对比研究,吴维平、王汉生[22]指出同城市居民相比,农籍外来人口居住面积小、拥挤,环境恶劣;周大鸣[23]在考察珠江三角洲的外来工时提出了“二元社区”的概念,指出外来工多居住在封闭式的宿舍小区或是当地农民的空房子,而本地人则住在规划较好的文明小区中。随着城市后工业产业的发展,高学历新移民、都市白领新移民从相互隔离、排斥和对立转向一种理性、兼容合作的关系[24-25]。从社会融入的角度出发,张展新、侯亚飞等[26]指出流动人口存在着“居住边缘化”的状况,村委会和居委会两种不同的社区体制是城市中“本地——流动”居住不平等关系的重要影响变量;侯慧丽、李春华[27]进一步从村委会和居委会两种不同的社区结构出发,对流动人口居住模式和住房状况进行了分析,研究得出具有工作不稳定、自雇者、家庭户流动特征的流动人口更可能选择居住在村委会社区。

(二)乡—城、城—城流动人口的差异

对这两类流动人口的差异研究主要集中于社会保障研究以及社会融入的研究。在社会保障方面,张展新、高文书、侯慧丽[28]认为城市本地人口、外来市民和外来农民工参加社会保险的概率依次递减;杨菊华[29]认为户籍类型造成的城乡差分和户籍地引起内外之别共同作用于个体社会保障的可获得性,乡—城流动人口处于农村和外来人的双重弱势;陶树果、高向东和方中书[2]88-95指出流动人口尤其是乡—城流动人口的社会保险参保率仍然处于较低水平,定居性、雇员身份、在制造业工作和收入的增加,对两类流动人口参加社保有显著正向影响,在流动范围、单位性质和所在区域方面,乡—城流动人口与城—城流动人口的参保率存在差异。在社会融入方面,流动人口的总体社会融入水平一般,而且经济和社会方面的融入进程严重滞后于文化和心理方面的融入[30],城—城流动人口的社会融合程度高于乡—城流动人口[31],但乡—城流动人口对流入地的认同意愿超过城—城流动人口[32]。

现有研究都是基于户籍性质来界定乡—城、城—城流动人口,但是随着户籍制度改革的推进,户籍对于人口的影响将会有所减小,同时也存在着大量拥有农业户籍的城市人。有学者指出户口类型和户口所在地都是户籍制度的一部分,国家对户口类型的控制有所松动,但对户口所在地仍继续严加控制,因此户口所在地仍是决定个体经济和社会地位的主要因素,小城镇户口和大城市户口的差异仍然很大[33]。因此,在本文中我们基于户口所在地来界定流动人口为乡—城流动人口或是城—城流动人口。

回顾以往研究,无论是研究流动人口居住空间分布还是研究乡—城、城—城流动人口的差异,都未涉及乡—城、城—城流动人口的居住空间差异。因此,我们有必要研究探讨以下问题: 乡—城流动人口主要居住在城中村和城乡接合部的农村社区吗?乡—城流动和城—城流动人口的空间分布特征有多大的差异?流动人口的来源地是否影响流动人口居住在村委会社区还是居委会社区,是否影响他们的住房选择?哪些因素影响乡—城和城—城流动人口居住空间选择呢?

二、数据与变量

(一)数据来源与研究方法

我们使用的数据来自国家卫生计生委的2017年全国流动人口动态监测,该调查覆盖全国31个省(自治区、直辖市)及新疆生产建设兵团。调查涉及的流动人口样本包括了农业户籍、非农业户籍、农业转居民户籍、非农业转居民户籍、居民户籍和其他户籍的流动人口,共169 989份样本。因为要研究超大城市乡—城流动人口和城—城流动人口的居住空间分布差异,因此,本文对2017年全国流动人口动态监测的原始数据进行了筛选,选取北京、上海两个城市中户籍为农业户籍和非农业户籍的流动人口,共10 538份样本。研究的方法采用描述统计和二元Logistic回归,对乡—城流动人口和城—城流动人口居住空间的社区选择和住房选择进行研究。

(二)变量设置

1.因变量

本研究将乡—城流动人口、城—城流动人口的居住社区(居委会社区或是村委会社区)以及住房选择(是否有购买住房)作为研究的因变量。

2.自变量

自变量为流动人口城乡来源和户籍。问卷中将流动人口来源地的地理位置分为六类:农村、乡镇、县城、地级市、省会城市、直辖市。我们把“农村”和“乡镇”定义为农村,其他的选项定义为城市。通过对数据的筛选将户籍性质区分为农业户籍和非农业户籍。

3.控制变量

在分析乡—城、城—城流动人口空间分布特征时,为辨识城乡来源与因变量之间的独立关系,必须控制其他可能影响流动人口空间分布的变量,包括个人因素和社会经济因素。

其中个人因素包括性别、年龄、婚姻状况、受教育程度。(1)性别,本研究将男性设置为参照群体。(2)年龄,根据调查年份减去出生年份,以十岁为一组,将被调查者的年龄分组分为六组:“<25”“25—35”“35—45”“45—55”“55—65”“>65”,将“<25”的人群设置为参照群体。(3)婚姻状况,根据被调查者当前的婚姻状态来测量,将“未婚”“离婚”“丧偶”和“同居”定义为“不在婚”,将“再婚”和“初婚”定义为“在婚”,将“不在婚”人群设置为参照群体。(4)受教育程度,将被调查者的受教育程度编码为五类:“小学及以下”“初中”“高中”“大学”“研究生”,并将“小学及以下”人群作为参照群体。

社会经济因素包括就业身份和收入。(1)就业身份,包括“有固定雇主的雇员”“无固定雇主的雇员”“雇主”“自营劳动者”和“其他”。(2)收入,将被调查者个人上月收入取对数,得到“收入的对数”。

三、数据分析与结果

(一)乡—城、城—城流动人口居住空间的描述性分析

1.乡—城、城—城流动人口的基本特征

表1是关于流动人口基本特征的描述性统计:北京市和上海市流动人口的性别比例较为平衡,男女比例约为1∶1,男性总体略多于女性,但城—城流动人口中女性流动人口占比超过半数,比乡—城流动人口的女性比例高6.98%。在年龄与婚姻状况方面,乡—城、城—城流动人口呈现相似的特征,多集中在25—45岁的青壮年群体,已婚群体占多数。从教育程度上看,城—城流动人口的受教育水平明显高于乡—城流动人口的受教育水平,研究生学历的城—城流动人口占比高达8.30%,是乡—城流动人口的近十倍,大学学历的城—城流动人口占比62.75%,是乡—城流动人口的三倍,乡—城流动人口的学历水平集中于初中学历,占比42.59%,而初中学历的城—城流动人口仅占11.85%;总体而言,以北京和上海为代表的超大城市流动人口的受教育水平中等偏上,乡—城流动人口集中于初中文化程度,城—城流动人口多为高学历流动人口。从户籍上看,农业户籍的流动人口仍占绝大多数,户口所在地为城市的有16.40%的流动人口户籍为农业户口,来自村镇的流动人口中也有10.66%是非农业人口,所以,笼统地认为村镇来的就是农业户口、或是农民工并不符合实际。

表1 乡—城、城—城流动人口的基本特征

2.乡—城、城—城流动人口的流动和经济特征

表2是关于乡—城、城—城流动人口流动和经济特征的描述性统计:从就业身份来看,有固定雇主的雇员是超大城市流动人口的主要就业身份,占比70.36%,有82.07%的城—城流动人口为有固定雇主的雇员,比乡—城流动人口多15.20%;流动人口第二大类就业身份是自营劳动者,占比17.73%,乡—城流动人口中20.81%为自营劳动者,城—城流动人口中7.39%为自营劳动者,前者约是后者的三倍。

表2 乡—城、城—城流动人口的流动和经济特征

从流动时长来看(如表3),乡—城流动人口和城—城流动人口差异较小,城—城流动人口的流动时长略高于乡—城流动人口;从收入水平来看(如表4),北京和上海流动人口的平均收入为6 567.62元/月,标准差为6 052.90,总体的收入差距较大,乡—城流动人口的收入水平远远低于城—城流动人口,为5 707.50元/月,城—城流动人口的收入为9 451.38元/月,城—城流动人口的收入及其内部的收入差距大于乡—城流动人口。

表3 乡—城、城—城流动人口的流动时长

表4 乡—城、城—城流动人口的经济特征

3.乡—城、城—城流动人口的空间分布特征

表5是关于乡—城、城—城流动人口社区分布特征的描述性统计:总体而言62.01%的流动人口选择居住在居委会社区。54.15%的乡—城流动人口住在居委会社区,只有45.85%的乡—城流动人口住在村委会社区,这和以往的研究中农村流动人口主要居住在城中村和城乡接合部农村的结论有较大的差距。由此说明,随着时间的推移,来自村镇的乡—城流动人口的居住方式和地点有了较大的变化。88.39%的城—城流动人口在居委会社区居住,比乡—城流动人口高34.24%,仅有11.61%的城—城流动人口在村委会社区居住。由于收入水平较高、原有生活条件较好,城—城流动人口更愿意选择设施完善、居住条件较好的居委会社区。乡—城流动人口中受教育水平低、收入水平低的人群占比较大,相对而言,可能会更加倾向选择条件较差但是租金和生活支出较少的村委会社区。但是,实际上,乡—城流动人口多数居住在居委会社区,比例达到54.15%。

表5 乡—城、城—城流动人口的社区分布特征

表6分别描述了北京市和上海市流动人口的社区分布状况:在北京市和上海市,城—城流动人口分布于居委会社区的人数占比都在八成以上,而北京市则达到了91.03%;北京市乡—城流动人口分布于居委会社区的占比达到了56.83%,上海市乡—城流动人口分布于居委会社区的占比达到了51.32%。

表6 分城市乡—城、城—城流动人口的社区分布特征

表7是关于乡—城、城—城流动人口住房类型特征的描述性统计:总的来说,流动人口中未购买住房的人群占大多数,有80.10%流动人口未购买住房,已经购买住房的流动人口占比19.90%。对于乡—城流动人口而言,87.01%的流动人口没有购买住房,仅有12.99%的人拥有自己的住房;不同于乡—城流动人口,城—城流动人口中近半数的流动人口购买了住房,占比高达43.08%。总体来说,大部分流动人口并未拥有属于自己的住房,但是城—城流动人口中选择购买住房的不在少数,相对于乡—城流动人口,城—城流动人口会更多地购买住房。

表7 乡—城、城—城流动人口的住房选择特征

表8进一步显示了北京市和上海市各自不同类型的流动人口住房选择情况:在北京市,有15.49%的流动人口购买商品房,乡—城流动人口已购住房人数占比7.85%,城—城流动人口已购住房人数的比重约是乡城流动人口的5倍,达到38.33%。上海市拥有商品房的流动人口比例高于北京市,有24.83%的流动人口已经购买住房,乡—城流动人口中购买住房的比例为18.41%,城—城流动人口中购买住房的人数近乎半数,占比49.51%。

表8 分城市乡—城、城—城流动人口住房选择的分布特征

(二)乡—城、城—城流动人口居住社区的回归分析

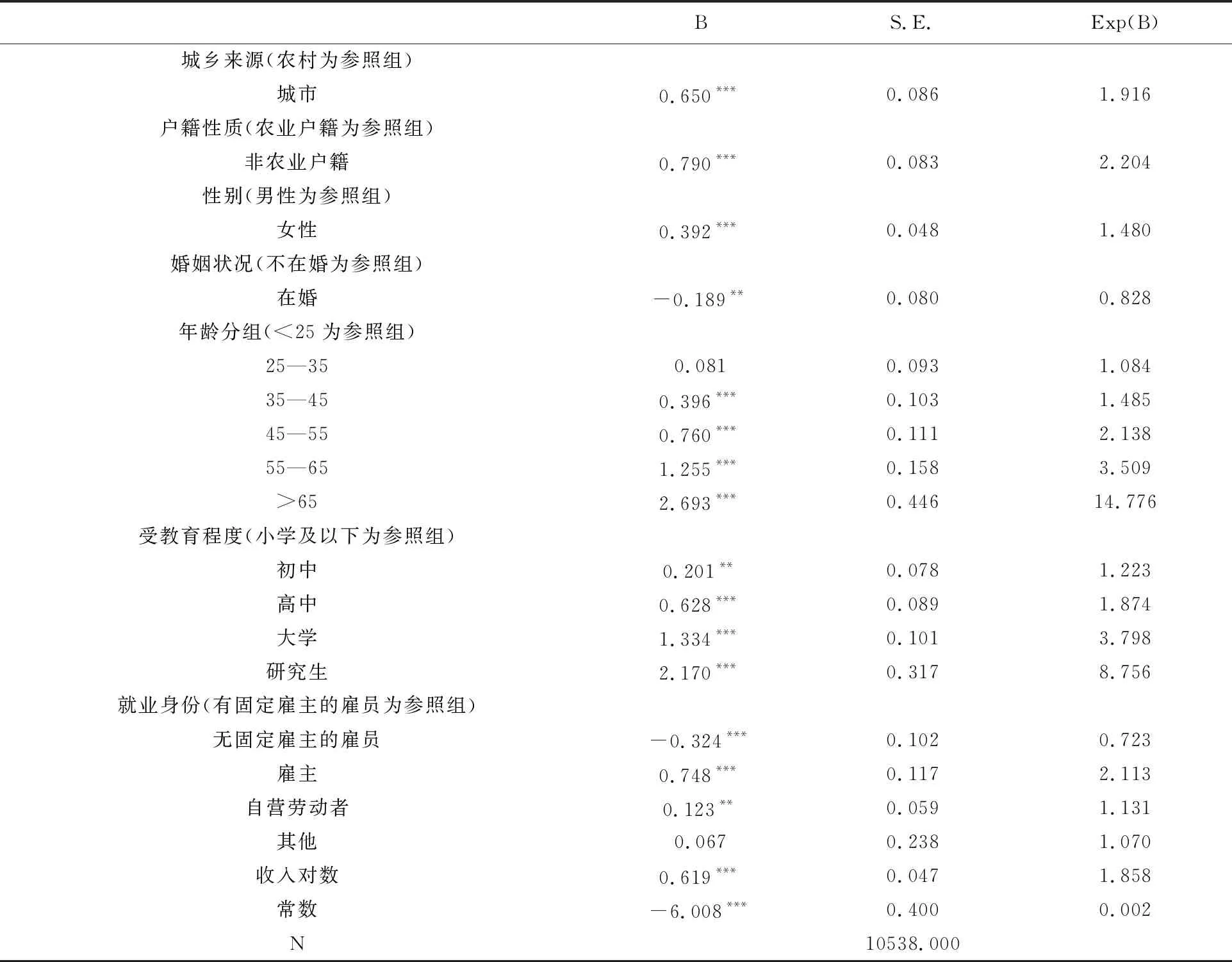

利用二元Logistic回归模型,对影响乡—城、城—城流动人口居住社区选择的因素进行研究,得到表9的结果。

表9 流动人口居住社区类型的二元logistic回归

从分析结果来看,omnibus检验显示模型具有统计学意义。流动人口的城乡来源和户籍性质对其居住的社区选择的影响都非常显著。来自城市和非农业户口对选择居委会社区具有正向影响。来自城市的流动人口选择定居于居委会社区的是来自农村的流动人口的1.916倍,户籍为非农业户籍的流动人口选择定居于居委会社区是农业户籍的2.204倍,两者均通过了显著性水平为0.001的检验。因此,城乡来源和户籍性质是影响流动人口居住社区的重要因素,相比于乡—城流动人口,更多的城—城流动人口选择居住在居委会社区。

流动人口的其他特征也在一定程度上影响了流动人口的社区选择。具体来看,女性流动人口选择居住在居委会社区是男性的1.48倍;在婚的流动人口分布在居委会社区是不在婚的0.828倍;受教育程度和年龄对于其是否居住在居委会社区成正相关关系,受教育水平越高,年龄越大的流动人口更多倾向于选择居委会社区;就业身份为雇主和自营劳动者的流动人口相对而言更多选择居住在居委会社区,而无固定雇主的雇员较多选择住在村委会社区。收入对数与选择居住在居委会社区正相关关系,收入对数每增加一个单位,选择在居委会社区居住的概率提高1.858倍,表明收入水平越高,越会选择在居委会社区居住。

(三)乡—城、城—城流动人口住房类型选择的回归分析

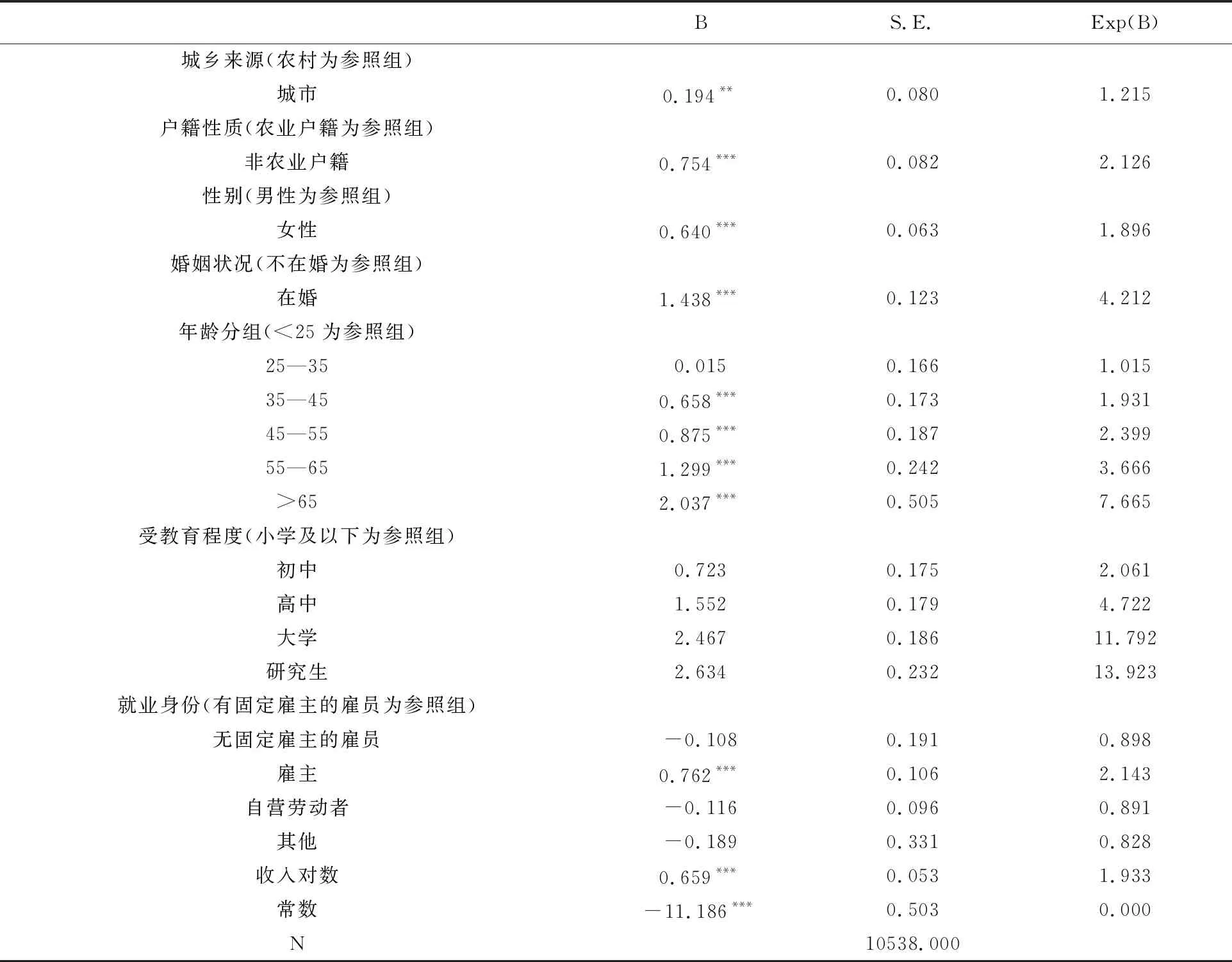

利用二元Logistic回归模型,对影响乡—城、城—城流动人口的购房情况进行进一步分析,表10为二元logistic回归分析结果。

表10 流动人口购房情况的二元logistic回归

从分析结果来看,omnibus检验显示模型具有统计学意义。流动人口的城乡来源和户籍性质对其购买商品住房有显著的正向影响。来自城市的流动人口购买住房的是来自农村的流动人口的1.215倍,户籍为非农业户籍的流动人口购买住房的是农业户籍的2.126倍,两者分别通过了显著性水平为0.05和0.001的检验。因此,城乡来源和户籍性质是影响流动人口购房的重要因素,相比于乡—城流动人口,更多地城—城流动人口购买了住房。

流动人口的其他特征也在一定程度上影响了流动人口的购房情况。具体来看,女性流动人口购买住房的是男性的1.896倍;在婚的流动人口购买住房的是不在婚的4.212倍;受教育程度和年龄对于其购买住房成正相关关系,受教育水平越高,年龄越大的流动人口越多地购买住房;就业身份为雇主的流动人口相对而言更多的购买住房。收入对数与购买住房正相关关系,收入对数每增加一个单位,购买住房的概率提高1.933倍,表明收入水平越高,越会购买住房。

可以看出流动人口的来源地跟流动人口的居住空间选择密切相关,乡—城流动人口更可能选择租住私房,或者居住在雇主提供的宿舍里,购买住房的可能性较小;比起城—城流动人口,他们在务工的大城市里购买商品房的可能性也要小得多。我国的“城乡两策”[34]制度沿袭至今,60多年来,形成了城乡两类地域空间,也造成了农村人和城市人的不平等。来自城市的流动人口,尽管在流入地也得不到相应的住房福利,但是由于先天的优势和累积因果效应,他们获得了人力资本的优势,乃至经营的资本,他们中的部分人可以在市场上购买住房。而来自农村的乡—城流动人口,由于制度安排的结果,他们的劣势也积累沿袭,即使制度有所松动,他们在劳动力市场上,在住房市场上还是处于不利的地位,居住的空间要比城—城流动人口差得多。

四、结论与讨论

第一,乡—城流动人口和城—城流动人口在自购房、租住私房及雇主提供住房方面都存在着差距。乡—城、城—城流动人口来源地先天的差异导致了“循环与累积因果效应”,影响了其迁移到城市的空间和区位选择。城—城流动人口在迁入地仍主要分布在城市社区,购买住房占比较大;而乡—城流动人口尽管越来越多地进入居委会社区,但是还有较大的比例分布在村委会社区,租住住房条件较差的私房。如果任由这种效应的过度释放,城市社会隔离将日益加深,社会极化将日益严重。

第二,超大城市流动人口主要聚居在城乡接合部村委会社区的空间结构已经改变,乡—城流动人口主要扎堆城乡结合部的情况已经成为历史。乡—城流动人口与城—城流动人口社区空间分布存在差异,但是两类流动人口都较多地分布于居委会社区,居住在居委会社区的超过60%,也有相当数量的流动人口购买了商品住房。尽管城—城流动人口住在居委会社区的比重更大,但是乡—城流动人口,或买或租,超过半数居住在居委会社区。

第三,多种因素影响流动人口的居住空间选择。城乡来源和户籍性质是影响流动人口空间分布的重要因素,城—城流动、非农户籍的流动人口会更多地选择居委会社区,并倾向于自购住房;而乡—城流动、农业户籍的流动人口会更多地选择村委会社区,以租住私房为主。女性流动人口更多地选择居委会社区和自购住房,年龄、受教育水平和收入水平对流动人口是否居住在居委会社区及选择自购住房都有积极的正向影响。在就业身份方面,自营劳动者的流动人口更可能居住在居委会社区,职业为雇主的流动人口更可能自购住房。婚姻状况对流动人口社区选择和住房选择的影响呈现不同的影响:不在婚的流动人口更可能居住在居委会社区,在婚的流动人口更可能自购住房。

在我国,现阶段的城市的保障房政策很少能惠及流动人口,特别是超大城市。一些城市的公租房向流动人口开放,但也只有少部分城—城流动人口能够获得,也就是其中那些高学历、有能力的流动人口。先天条件较差的乡—城流动人口难以在市场上购买体面的商品住房,也难以获得保障性住房。先天条件较好的城—城流动人口尽管也很难获得保障性住房,但是其中相当一部分有能力购买商品房。超大城市的住房政策需要做出调整,应该逐步纳入住房更困难流动人口,特别应该考虑把长期在城市务工经商的乡—城流动人口纳入政策范围。