不同途径行粪菌移植治疗溃疡性结肠炎的疗效和安全性评价

罗文辉, 谢文瑞, 陈权珍, 薛兰凤, 何兴祥

1.广东药科大学附属第一医院消化内科,广东 广州 510080; 2.广东药科大学

在过去数十年中,溃疡性结肠炎(ulcerative colitis,UC)在发达国家及发展中国家的发病率均呈上升趋势[1]。目前普遍认为,遗传因素、宿主免疫系统紊乱、肠道微生物群失调和环境因素是导致UC发病的重要因素[2],其中肠道微生态紊乱在UC的发生、发展中起到较为重要的作用[3]。粪菌移植(fecal microbiota transplantation,FMT)是将预先筛选的供体粪便中的功能菌群移植到患者的胃肠道内,通过增加微生物的整体多样性和恢复微生物的功能改善失调状态[4]。国内外已有多个研究证明,通过FMT改变UC患者的肠道菌群结构可达到治疗UC的目的[5-6]。目前临床上应用FMT治疗UC主要有中消化道途径和下消化道途径两种方式,即中消化道途径经内镜肠道植管术(mid-gut TET)和结肠途径经内镜肠道植管术(colonic TET)。但目前尚无关于两种植管方式疗效对比的相关报道。本研究旨在进一步证明FMT对UC的临床疗效,并评估两种不同植管方式FMT对UC疗效的区别及其安全性。

1 资料和方法

1.1 一般资料收集2017年5月至2019年10月在广东药科大学附属第一医院消化内科住院确诊为轻度至重度广泛UC(总Mayo评分≥3)并首次行FMT治疗的患者,依移植途径不同分为中消化道FMT组和下消化道FMT组。本研究经我院医学伦理委员会审批(伦理批准号:医伦审【2017】第(58)号01),在患者及直系亲属知情同意并签署知情同意书的前提下进行。

纳入标准:均符合中华医学会消化病学分会炎症性肠病学组《炎症性肠病诊断与治疗的共识意见(2012年·广州)》[7]制定的UC诊断标准;经过患者的知情同意;年龄≥20岁者;依从性良好,且配合研究者;临床资料完整者。排除标准:患有肠结核、细菌性痢疾、缺血性肠炎等疾病者;合并严重并发症如结肠癌、消化道出血、肠梗阻、中毒性巨结肠者;正在使用生物制剂、糖皮质激素、免疫抑制剂治疗者;精神病患者及妊娠、哺乳期妇女;有消化道切除手术史者;临床资料不全者;研究中患者不能配合继续本项治疗者。

1.2 治疗方法

1.2.1 中消化道FMT组:实施静脉滴注氨基酸、纠正电解质及酸碱失衡、口服美沙拉嗪抑制炎症等常规疗法。经中消化道途径经内镜肠道置管实施多供体FMT,120 ml/次,1次/d,连续3 d。

1.2.2 下消化道FMT组:实施静脉滴注氨基酸、纠正电解质及酸碱失衡、口服美沙拉嗪抑制炎症等常规疗法。经结肠途径经内镜肠道置管实施多供体FMT,120 ml/次,1次/d,连续3 d。

1.2.3 供体筛选:对广东药科大学有意愿捐献的本科生进行问卷调查、团队面试、体格检查、大便筛查、抽血筛查和影像学检查,排除既往疾病和危险因素,筛查均合格者作为捐献供体。其中包括甲烷氢呼气检测和耐药基因检测。

1.2.4 FMT:参考相关研究进行中消化道置管和下消化道置管,施行FMT[8-10]。用本科室筛选合格供体的粪便,通过智能粪菌分离系统GenFMT-er(南京法迈特)纯化,离心并洗涤后重悬,制备新鲜粪菌液。

1.3 观察指标随访1~3个月,在治疗前、治疗后分别以改良的Mayo评分进行评价,记录肠道屏障功能指标(二胺氧化酶、D-乳酸与细菌内毒素)等化验资料,同时记录血常规、肝功能、肾功能等,观察并记录患者有无临床症状加重、发热、呕吐及过敏反应等。根据《炎症性肠病诊断与治疗的共识意见(2012年·广州)》[7]中关于评价UC活动性的改良Mayo评分系统对患者进行病情活动程度分级及疗效评估。总分评分≤2分且无单个分项评分,>1分为临床缓解,3~5分为轻度活动,6~10分为中度活动,11~12分为重度活动。

2 结果

2.1 两组基线资料比较结果中消化道FMT组:5例患者,年龄(45.20±13.62)岁(32~67岁),男3例,女2例;病程(3.70±3.80)年(6个月~10年);治疗前Mayo评分为(7.80±3.49)分(4~11分)。下消化道FMT组:9例患者,年龄(47.44±19.26)岁(28~76岁),男6例,女3例;病程(4.32±5.36)年(2个月~16年);治疗前Mayo评分为(7.11±2.09)分(4~11分)。两组患者各项资料进行比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性(见表1)。

表1 两组患者治疗前的基线资料比较Tab 1 Comparison of baseline data before treatment

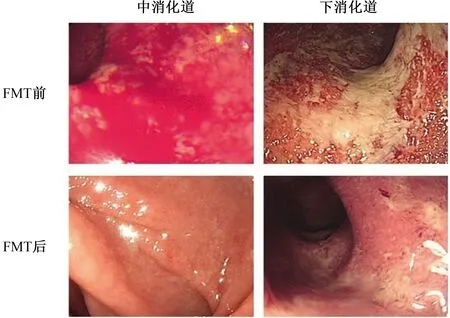

2.2 FMT改善UC疾病活动度从肠镜代表图可见,肠黏膜由FMT前自发性出血、糜烂、溃疡转为轻度炎症水肿或无活动性炎症,黏膜完整,黏膜炎症情况好转(见图1)。Mayo评分结果显示(见表2),中消化道FMT组治疗后Mayo评分与下消化道FMT组治疗后Mayo评分均较治疗前下降,差异均有统计学意义(P<0.05),表明FMT后疾病活动度均较FMT前减轻。

2.3 两组对改善UC病情的对比中消化道FMT组与下消化道FMT组治疗前后的Mayo评分差值分析提示,中消化道FMT组治疗前后的Mayo评分差值(4.60±1.14)高于下消化道FMT组治疗前后的Mayo评分差值(3.33±1.94),但差异无统计学意义(P=0.21),表明中消化道FMT与下消化道FMT疗效相当。

图1 中、下消化道FMT治疗前后的肠镜代表图Fig 1 The colonoscopic images before and after FMT on UC through the middle and lower digestive tract

表2 两组患者FMT前后的Mayo评分比较Tab 2 Comparison of Mayo score before and after FMT between the two groups

2.4 两组对肠道屏障功能的影响肠道屏障功能各血清生化指标(二胺氧化酶、D-乳酸、细菌内毒素)在FMT治疗后较FMT治疗前均有所下降(见表3),其中以细菌内毒素下降最为明显。中消化道FMT组治疗后细菌内毒素下降差值与下消化道FMT组比较,差异有统计学意义(P<0.05);其余各项指标在两组患者治疗前后的差异均无统计学意义(P>0.05)。

表3 两组患者治疗前后的肠道屏障功能对比Tab 3 Comparison of intestinal barrier function before and after treatment between the two groups

2.5 FMT安全性评估在整个治疗过程中未出现与FMT相关的严重不良反应,仅有1例患者在FMT后24 h内出现低热(37.9 ℃),未做任何处理自行缓解。红细胞计数(HGB)、白细胞计数(WBC)、肌酐(CR)、尿素氮(BUN)、谷丙转氨酶(ALT)及谷草转氨酶(AST)等各项指标在两组患者治疗前后的差异均无统计学意义(P>0.05)(见表4)。

表4 两组患者治疗前后的生化指标对比Tab 4 Comparison of biochemical indexes before and after treatment between the two groups

3 讨论

UC是一种肠道慢性非特异性炎症性疾病,病程长且易复发,是世界卫生组织(WHO)评定的难治性疾病之一。其发病率逐年上升,已成为临床上常见的疾病之一。许多研究表明,UC患者肠道微生态的改变可能是UC发病的关键诱因,改善患者肠道微生态是UC治疗的基础[11-12]。肠道菌群可直接作用于宿主的消化道免疫系统,使肠黏膜局部乃至全身免疫功能紊乱,导致肠黏膜慢性炎症,从而导致炎症性肠病的发生[13]。FMT不仅可以通过增加短链脂肪酸(特别是丁酸)的产生来降低肠道通透性,保持上皮屏障的完整性,从而降低疾病的严重程度;还可以通过抑制Th1分化、T细胞活性、白细胞黏附和炎症因子的产生来恢复免疫失调[2]。通过FMT重建肠道微生态治疗肠道的炎症性病变是一种有效策略。有研究表明,在DSS诱导的UC大鼠模型中,将正常供体大鼠的粪菌移植给UC受体大鼠,后者的UC症状得到缓解;将UC大鼠的粪菌移植给正常大鼠,可触发后者的UC症状,导致肠道菌群组成向UC易感型转变,并改变代谢模式[14]。FMT治疗UC已发表4项随机对照试验(RCTs),其病情缓解率(37%)显著高于安慰剂[15]。本研究显示,经FMT治疗后,两组UC患者的疾病活动度均较前减轻,表明FMT对UC具有较好的临床疗效,且中消化道FMT与下消化道FMT的疗效相当。

肠道屏障包括机械屏障、化学屏障、免疫屏障和生物屏障。正常人体肠道内含有大量的微生物及内毒素,肠道屏障功能和结构的完整可以有效防止微生物及内毒素的侵入。二胺氧化酶主要存在于肠黏膜的细胞内,反映肠道屏障功能障碍与修复程度[16];D-乳酸是肠内固定细菌的代谢产物,用于衡量肠道的通透性;内毒素是革兰氏阴性菌细胞壁的重要组成部分,与肠道黏膜通透性直接相关。此三项血清生化指标是评价肠道屏障功能灵敏性和特异性较高的指标[17-18]。近年来,大量研究[5,19]已证实,肠黏膜屏障结构与功能受损与UC的发生、发展有密切关系。相关研究[20]表明,UC患者血清的二胺氧化酶、D-乳酸和内毒素异常升高,且与疾病严重程度呈正相关。亦有研究[21]表明,内毒素与UC的疾病严重程度相关,可以作为活动期的监测指标。本研究中,此三项指标(二胺氧化酶、D-乳酸、细菌内毒素)在FMT后均有下降,其中以细菌内毒素最为明显,提示FMT治疗后UC患者肠道屏障功能有所恢复。因此,临床上或可将细菌内毒素作为FMT治疗UC的疗效评估因素之一。其中,中消化道FMT组治疗后细菌内毒素下降差值比下消化道FMT组更显著,但两组疗效差异无统计学意义,可能由于UC除了与细菌内毒素水平有关外,还有其他的影响因素,FMT同时改善了其他的影响因素,所以虽然细菌内毒素水平有差异,但总体疗效并无差异。

本研究的局限性在于纳入研究的样本量较少,为了进一步验证中、下消化道FMT的疗效,肠屏功能相关指标评估FMT的疗效,挖掘内毒素在UC疾病进展机制中的作用,本课题组将继续进行深入的研究。