自然保护地与生态保护红线关系研究

王应临 赵智聪

中国生态文明体制建设已进入攻坚阶段,各项改革都把2020年作为关键节点。根据中共中央和国务院《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》,2020年要完成全国生态保护红线划定和勘界定标,形成生态保护红线全国“一张图”。根据中共中央和国务院《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》和《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》(以下简称《自然保护地意见》),2020年底要基本建立国土空间规划体系,完成国家公园及各类自然保护地的总体布局和发展规划。生态保护红线作为国土空间规划体系中落实国家生态保护功能的重要途径,与自然保护地有密切关联,其与自然保护地的合理衔接是当前紧迫改革任务中需重点考虑的问题。

此前已有部分学者对生态保护红线划定的相关理论[1-3]和评价方法[4-7]进行了探讨,如从不同属性规划空间耦合联动的思路着手划定生态保护红线[8],通过荒野识别确定具有保护价值的地理空间[9-10]等。但是,由于我国国土空间体系和自然保护地体系改革均提出不久,对生态保护红线和自然保护地内涵的认知也不断变化,导致不同地方政府和部门对生态保护红线、自然保护地体系及两者之间的关系认识不一,所确定的红线划定指标和阈值差异较大,极大阻碍了生态保护红线和自然保护地这2个生态文明建设重要成果在保障我国最重要、最美丽国土空间方面发挥应有的作用。本文通过相关政策文件解读,分析自然保护地和生态保护红线的相互关系,以期为当前全国各地正在紧锣密鼓进行的自然保护地体系整合优化和生态红线核验划定工作提供参考。

1 生态保护红线相关政策分析

通过“红线”途径进行生态保护的早期探索可追溯到2004年。由环境保护部环境规划院完成的《珠江三角洲环境保护规划纲要(2004—2020年)》提出“红线调控、绿线提升、蓝线建设”的空间控制体系,其后在我国很多区域和城市环境保护规划中均采用了红线划定的方法[11]。2011年在中央文件中首次出现“生态红线”一词,2013年中共十八届三中全会发布的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》(以下简称“决定”)中将“生态红线”进一步完善成“生态保护红线”。

图1 生态保护红线概念发展分期示意

图2 生态保护红线空间范畴扩展示意

1.1 生态保护红线概念发展历程

通过对2011年以来中央与各部委相关政策文件的分析,可以将生态保护红线概念发展大致分为3个时期:形成期(2011—2016年)、完善期(2017—2018年)和深化期(2019年以后)(图1)。

2011年以来的各种政策文件中初步形成了生态保护红线的概念,即生态保护红线是指依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界,是国家和区域生态安全的底线。这一定义明确了生态保护红线与国家主体功能区制度的密切关联,以及其作为我国生态文明体制建设重要制度之一的总体定位。

在2017年中共中央和国务院《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》(以下简称《红线意见》)中,该定义得到完善,包含的范畴进一步扩大,重要性进一步提升,内容进一步细化。具体表现在:将以往划定生态保护红线的背景区域从“重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等”扩大到生态空间;将“国家和区域生态安全的底线”的定位进一步强化为“保障和维护国家生态安全的底线和生命线”;并对原有定义中要考虑的生态功能和生态敏感脆弱区域进行了具体说明。

2019年以来,随着国土空间规划体系改革的不断深入,生态保护红线成为国土空间用途管制的3条基本控制线之一,其范畴在原来基础上进一步扩大。“经评估目前虽然不能确定但具有潜在重要生态价值的区域”也划入生态保护红线。

1.2 生态保护红线发展特点分析

生态保护红线内涵的演变集中体现了如下几个特征。

1)与国家相关政策协同更新。从最早的主体功能区,到与“生产空间-生活空间-生态空间”相衔接,再到成为国土空间规划体系的3条控制线之一,生态保护红线内涵集中体现了国家生态文明体制建设各项改革的阶段成果。

2)从环境保护专项策略上升到国土空间管控核心策略的定位变化。生态保护红线这一概念从城市和区域环境保护规划实践中被提炼出来,后逐渐成为国家生态环境保护的重要方法。2017年的《红线意见》提出“一条红线管控重要生态空间”,进一步明确了生态保护红线作为国家生态安全保障底线的重要地位。当前生态保护红线作为国土空间规划体系的3条重要控制线之一,成为国土空间用途管制的基本依据。

3)所涉及的空间范围不断扩大。概念提出之初,是在重点生态功能区、生态环境敏感和脆弱区内部划定生态保护红线。随后扩大为在生态空间内划定,包括重点生态功能区、生态环境敏感和脆弱区的红线区域。后期又增加了经评估目前虽然不能确定但具有潜在重要生态价值的区域(图2)。

生态保护红线是生态空间内部的核心刚性约束区域[12],但它不是一条红线圈住的单一均质单元,也不是“无人区”或者“禁区”,而是具有丰富内涵的空间异质区域。2019年11月中共中央和国务院发布的《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》(以下简称《三线意见》)中,写明了生态红线范围内的自然保护地核心保护区和其他区域在管控强度和政策上的差异。因此,在红线划定阶段,需要客观认知其管控的复杂性和层次性,避免“一刀切”式的红线管控思路,以免限制生态保护红线制度在管控国家重要生态空间方面发挥重大作用。

2 自然保护地与生态保护红线关系分析

我国以国家公园为主体的自然保护地体系改革历程与生态保护红线政策发展几乎同步。2013年的“决定”首次在中央文件中提出“建立国家公园体制”;2015年开始进行国家公园体制试点,提出各类自然保护地的整合问题;2017年9月,中共中央和国务院发布《建立国家公园体制总体方案》,明确了国家公园体制建设的基本目标、原则、任务和路径。此后,随着改革的不断深入和一系列政策探索,2019年6月,中共中央和国务院印发的《自然保护地体系意见》标志着自然保护地体系改革进入关键时期。

生态保护红线与自然保护地体系均为我国生态文明体制建设的重要内容,已有政策文件中多次提及两者的相互关系。总体来讲,自然保护地作为生态保护红线区域重要组成部分的基本定位已经明确。然而,不同文件对于自然保护地究竟全部还是部分纳入生态保护红线、哪部分自然保护地纳入生态保护红线等问题存在分歧,对当前自然保护地体系整合优化和生态保护红线的核验划定工作带来不利影响。具体分析如下。

表1 基于相关政策文件的自然保护地与生态保护红线关系分析一览表

2.1 作为生态保护红线区域重要组成部分的自然保护地

十八届三中全会“决定”将“国家公园体制建设”列作划定生态保护红线的内容之一,确立了国家公园作为生态保护红线区域重要组成部分的总体定位。2015年5月环境保护部(现生态环境部)发布的《生态保护红线划定技术指南》①中规定:“自然保护区原则上全部纳入生态保护红线,对面积较大的自然保护区,其实验区根据生态保护重要性评估结果确定纳入生态保护红线的具体区域范围。”

2017年的《红线意见》明确了红线划定的基本技术路径,即基于生态功能重要性和生态环境敏感脆弱性评价的空间叠加综合决策。叠加后的区域需确保“涵盖所有国家级、省级禁止开发区域,以及有必要严格保护的其他各类保护地等”。其中,自然保护区和风景名胜区等各类保护地边界是生态红线落地的重要依据。

2019年6月的《自然保护地意见》要求“将生态功能重要、生态环境敏感脆弱,以及其他有必要严格保护的各类自然保护地纳入生态保护红线管控范围”。同年11月发布的《三线意见》对生态保护红线与自然保护地关系进行更加明确的表述:“对自然保护地进行调整优化,评估调整后的自然保护地应划入生态保护红线;自然保护地发生调整的,生态保护红线相应调整。”

由此可见,经过近10年的探索,自然保护地作为生态保护红线区域重要组成部分的总体定位已基本确立。同时有2点值得注意:1)划入生态保护红线的应是经过调整优化之后的自然保护地;2)自然保护地并不能简单看作生态保护红线区域的子集,已有文件对两者关系的表述存在明显分歧。

2.2 部分或整体划入生态保护红线的自然保护地

通过对已有政策文件中相关论述的分析(表1),自然保护地与生态保护红线的关系存在如下几种情况。

1)部分自然保护地纳入生态保护红线。已有文件针对何种自然保护地应当纳入生态保护红线进行了明确规定。例如,国家公园和自然保护区等类型的自然保护地应划入生态保护红线;位于国家级或省级禁止开发区域内的自然保护地应划入生态保护红线。2020年1月自然资源部印发《省级国土空间规划编制指南(试行)》,一定程度反映了当前国家和省级国土空间规划体系改革的基本方向和路径。该指南提出生态空间、农业空间、城镇空间和网络化空间的基本国土空间开发保护格局。其中,历史文化与自然景观资源保护是网络化空间的重要内容,跨越生态空间、农业空间和城镇空间的边界。而根据《自然保护地意见》,自然保护地是对重要自然生态系统、自然遗迹、自然景观及其所承载的自然资源、生态功能和文化价值实施长期保护的陆域或海域。自然保护地以自然生态系统保护为首要目标,兼具保护特殊自然遗迹和重要自然文化景观的功能[13]。由此可见,最新颁布的《省级国土空间规划编制指南(试行)》同样反映出部分自然保护地划入生态保护红线的观点。

2)部分自然保护地的部分区域纳入生态保护红线。2017年7月环境保护部和发改委联合发布的《生态保护红线划定指南》中对划入生态保护红线范围的区域进行了详细规定。对于国家级或省级禁止开发区域内的自然保护地,需对保护地内部不同的功能分区进行生态评估,最终确定是否纳入生态保护红线。如森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区等划入生态保护红线,其他区域则需酌情考虑。另外,该文件还规定位于生态空间以外或人文景观类的禁止开发区域不纳入生态保护红线。

3)所有自然保护地均纳入生态保护红线。2019年11月发布的《三线意见》中明确规定“评估调整后的自然保护地应划入生态保护红线”。同时该文件对于生态保护红线区域内自然保护地的核心保护区和其他区域进行了管控程度和措施上的区分②,这是中央文件中首次提及在生态保护红线范围内进行分区分级管控的问题。该文件所反映的观点与2017年的《生态保护红线划定指南》存在明显分歧,充分体现出当前国土空间规划体系改革在空间管控弹性和空间整体性等方面的规划思路转变。

2.3 自然保护地与生态保护红线相互关系探讨

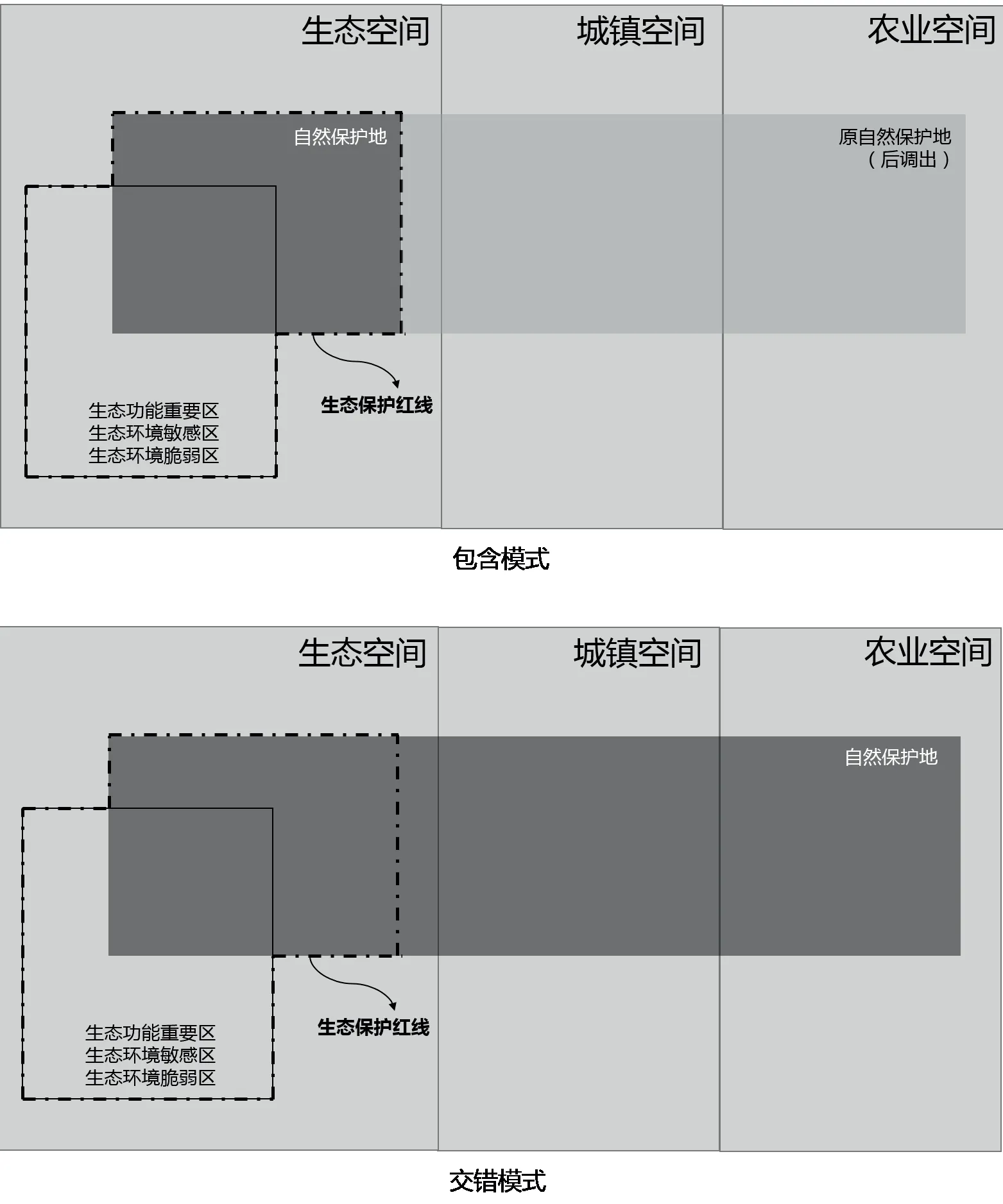

基于上述政策分析,结合当前国土空间规划体系改革背景和规划文件时效,根据自然保护地和生态保护红线相互关系及管控要求,本文提出2种关系模式(图3)。

1)包含模式,即生态保护红线区域包含所有自然保护地,红线区域和自然保护地均属于国土空间开发保护格局中的生态空间。这一模式主要依据上述第三种情况,即2019年《三线意见》中的相关规定概括得出。由于生态保护红线作为生态空间内重要控制线的基本定位,在这一模式下,自然保护地整合优化需要做很大的“减法”,将以城镇用地和农业用地为主,或以文化景观和自然遗迹为主要保护对象的自然保护地调整出去,通过国家文化公园、世界遗产等国家历史文化保护体系等政策加以保护。在这一模式下,自然保护地正式成为生态保护红线区域的子集,一定程度上为后期管控提供了便利。然而,这一模式与《自然保护地意见》中的自然保护地定义存在矛盾,新的自然保护地体系在保护自然与文化景观方面的功能将被极大弱化,部分原有体系下保护较好的自然保护地可能因被调整出新的体系而降级了保护强度,进而面临保护缺失的风险。

图3 生态保护红线与自然保护地相互关系分析

2)交错模式,即生态保护红线与自然保护地彼此交错。这一模式主要依据上述第一种情况概括得出。生态保护红线仅包含位于生态空间内、以保护重要自然生态系统为主要功能的自然保护地。对于处在城镇和农业空间,或者以文化景观和自然遗迹为主要保护对象的自然保护地,则不划入生态保护红线范围,通过构建完善的自然保护地体系进行保护。该模式的优势在于自然保护地体系作为跨越生态空间、城镇空间和农业空间的一类特殊属性空间,保持了自身体系的完整性和丰富性,能够兼顾传承历史的自然保护地丰富价值保护和面向未来的国土自然生态系统保护两方面的使命。然而,这一模式与2019年的《三线意见》存在矛盾,在当前“只有生态保护红线代表最严格保护”的惯有思维模式下,不被划入生态保护红线的自然保护地存在被过度开发的风险。

上述2种模式笔者更倾向第二种,即交错模式。自然保护地是生态重要性最高的国土空间,也是我国最美的国土空间。尤其是那些具有国家代表性和中国独特性的风景遗产,应当成为中国自然保护地的核心保护对象[14]。自然保护地体系建设不能仅在生态空间甚至生态保护红线范围之内发挥作用,而应以自然保护为出发点,在整个国土空间领域“人与自然和谐”天平的自然一端增添砝码[15]。需要强调的是,这一模式必须建立在构建层次清晰、结构完整的自然保护地体系基础之上,确保不在生态保护红线范围之内的自然保护地得到有效管控,从而实现整个国土范围内最重要和最美丽空间的完好保护。

3 结论与建议

3.1 结论

本文基于相关政策文件对生态保护红线内涵演变、自然保护地与生态保护红线相互关系进行分析,得到结论如下。

生态保护红线经过近20年发展,其内涵具有与国家相关政策协同更新、重要性不断提升和空间范围不断扩大的特点。生态保护红线是生态空间内具有刚性约束和丰富内涵的空间异质区域。

自然保护地体系与生态保护红线均为我国生态文明体制建设的重要内容。已有政策文件明确了自然保护地应当是生态保护红线区域重要组成部分的基本观点。但关于自然保护地整体还是部分划入生态保护红线这一问题,不同文件之间存在矛盾和冲突。通过政策文件分析和总结,将自然保护地与生态保护红线关系抽象为2种路径模式,即生态保护红线区域包含所有自然保护地的包含模式和生态保护红线与自然保护地彼此交错的交错模式,2种模式各有优劣。交错模式更有利于实现整个国土范围内最重要和最美丽空间的完好保护。

3.2 建议

当前全国各地正紧锣密鼓地进行生态保护红线的调整和核定,各级各类自然保护地是否划入和如何划入生态保护红线是实际工作中面临的一大难题。通过上述自然保护地和生态保护红线关系的分析,提出2点建议。

1)全面深入认知生态保护红线内涵,避免“一刀切”的思维模式。当前有的地方政府在生态保护红线调整时将社区和其他建设强度较大的区域从自然保护地中挖出来,不将其划入生态保护红线,划入红线的自然保护地成为内部有很多孔洞的网状结构。这一措施极不利于自然生态系统的完整保护。当前国土空间规划体系改革是一次规划思路上的改革,是跳脱传统规划框架,基于中国特殊土地所有制度和社会经济发展阶段进行的制度创新。所谓“一张蓝图绘到底”不是追求或保持“最优布局”,而是在稳定的规则下,面对市场展开千变万化的博弈。换句话说,新的国土空间规划架构并非找到最优“结局”,而是在给定规则下追寻最优“过程”[16]。而作为国土空间规划保障国土生态安全的生命线,生态保护红线也应具备相应素质。在红线划定阶段应充分考虑自然生态系统的完整性和弹性,保留充足的生态廊道和弹性空间。另一方面,生态保护红线不是“无人区”和所有建设项目的“禁区”。如根据《三线意见》,在生态保护红线内非自然保护地核心保护区的其他区域,允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。所谓最严格的保护,实际是最严格的项目审批和全程监管,确保红线划得实、守得住、可持续。因此,对于应当划入生态保护红线的自然保护地,应首先确保自身自然生态系统的完整性,将《自然保护地意见》中所确立的核心保护区和一般控制区均纳入生态保护红线范围。

2)加快进行自然保护地调整优化,与生态保护红线划定协同进行。毫无疑问,自然保护地以自然生态系统保护为首要任务,是生态保护红线区的重要组成部分。然而,自然保护地体系不应仅是生态空间甚至生态保护红线区域内的子议题,而应在整个国土空间范围内,提供针对自然保护的有效制度、方法和网络。另外,我国各级各类自然保护地在过去40多年的发展中已经保护了数量众多、类型丰富的自然和文化资源,新的自然保护地体系要在传承历史经验、保持过往成绩的基础上,针对保护地管理若干问题做出体系革新,既要保护重要的自然生态系统,又要保护独特的国土景观。因此,自然保护地体系与生态保护红线既有密切关联又各自独立。当前生态保护红线的划定应与自然保护地调整协同进行,明确与自然生态系统保护目标一致的自然保护地,如国家公园、自然保护区和部分自然公园,将其划入生态保护红线。对于位于非生态空间,以保护风景遗产、乡村景观等文化景观为主要目标的自然保护地,如部分自然公园,则不一定必须划入生态保护红线。但这类自然保护地应该与划入生态保护红线的自然保护地一样,享有最严格的管控,同时在管控措施上有针对文化景观价值保护的独特性。

注:文中图片均由作者绘制。

注释:

① 2017年7月环境保护部和发改委联合发布了新的《生态保护红线划定指南》,该指南随后废止。

② 原文为:“生态保护红线内,自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动,其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动,在符合现行法律法规前提下,除国家重大战略项目外,仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动,主要包括:零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下,修缮生产生活设施,保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖;因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查,公益性自然资源调查和地质勘查;自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等,灾害防治和应急抢险活动;经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集;经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动;不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设;必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护;重要生态修复工程。”