国学艺术札记(二十一)

畸人之心

在中国历史上,或有个别特立独行之士,因其思想、行为与主流社会相格而被称为或自称为“畸人”。《庄子·大宗师》认为:“畸人者,畸于人而侔于天。”释文:“司马(彪)云:不耦也。不耦于人,谓阙于礼教也。”正因为此,所以这类人往往为主流社会所排斥甚至迫害。但另一方面,他们标新立异的思想行为又特别的引人注目,甚至振聋发聩,为相当一部分年轻人所追捧,如《文子·道原》称“畸行迷众”。这类人物的极端典型,便是明朝晚期的李贽。

我最早知道李贽其人是在20世纪的70年代。他公然反对“以孔子之是非为是非”,倡导“人欲即是天理”以颠覆克己复礼的“异端邪说”,被礼教的卫道士包括顾炎武、王夫之等斥为“名教罪人”“无耻之尤”,甚至最终遭迫害致死。而当时的我们,便热血沸腾地把他比作鲁迅先生《狂人日记》中的“狂人”,认作反抗封建礼教的英雄、斗士,奉作人格高尚、精神优美的学习楷模。

护理交接班是临床护理服务的重要工作之一,可有效保证护理工作的连续性,同时对医疗服务中事故发生加以预防[1]。护理晨交班是护士在短时间内需要完成的重要护理工作,不仅需要提高晨交班速度,也要保障传递信息准确无误,使接班者可准确了解患者的病情变化。我科自2017年8月实施sbar交班模式后,使护士在晨交接中患者有效信息传递方面的接受率大幅度提升,同时也使得交班流程更加规范,有效缩短了晨交班时间,提高了交班质量,现汇报如下。

毫无疑问,李贽作为古代的伟大思想家之一,对于中国社会冲决封建礼教的禁锢而“走出中世纪”(朱维铮先生语),具有积极的启蒙意义。但他的死,真的是遭礼教的迫害所致吗?与李贽同时代或稍后的袁宏道、屠隆、张岱、钱谦益和李渔、袁枚等,论离经叛道的思想行为,一点不在李贽之下,同样不为礼教所认同,为什么他们都没有遭到礼教的残酷迫害呢?以儒学为主导的传统礼教,固然有不少糟粕,但撇开特定时期的“文字狱”,它对不同思想持“温柔敦厚”“和而不同”的包容态度,始终是传统优秀文化得以持续发展的宝贵精华。从这一意义上,李贽之遭到迫害,与其说是因为其观点的出格,毋宁说是因为他的畸人之心,即“性格决定命运”。

腥膻气味较重的原料,如不鲜的鱼、虾、牛羊肉及内脏类,调味时应酌量多加些去腥解腻的调味品,诸如料酒、醋、糖、葱、姜、蒜等,以便减恶味增鲜味。

李贽的性格如何呢?据其《自赞》:“其性褊急,其色矜高,其词鄙俗,其心狂痴,其行率易,其交寡而面见亲热。其于人也,好求其过而不悦其所长;其恶人也,既绝其人又终身欲害其人。”具体表现为二:一是“尊己卑人”(《复麻城人书》),就是把自己看得很重要,而别人都不放在眼里,甚至连“略似人形”(《高洁说》)也还够不上;二是好“骂人”(《三蠢记》),而且是指名道姓、死缠烂打地骂。一部《焚书》,基本上就是给朋友、敌人的挑战书,一个一个地骂过去:我是对的,你们都是错的;我切中了你们的“膏肓”“痼疾”,所以你们恨我入骨,心心念念地“必欲杀我”(《焚书·自序》)!这就不是纯真的“童心”,而是“迫害狂”的失心。在这严重的心理疾病的驱动下,他斗志昂扬,以四面出击作为最好的自卫,见魔杀魔,见佛杀佛,结果,连朋友也都变成了敌人。他的“铁粉”,事实上多和他没有太多直接的交集甚至不曾识面。

袁中郎等的思想观点和生活行为,不仅离经叛道与李贽无异,就是“尊己卑人”的天真性格几乎也与李贽无异。但他们大路朝天,各走半边,与道不同者不相为谋,更不会无端地实施攻击。尽管名教中人也多有看不惯他们的,对之颇有微词甚至严词,但他们我行我素,“走自己的路,让别人去说吧”!李贽就不一样了,别人批评他一句,他非要反击别人十句,不到痛快淋漓不肯罢休。在袁中郎等,“走他们的路,让别人去走吧”!“教他俗子终身不识太行山”!他任由他的克己复礼、推行道义,真心的也好,口头的也罢;我自管我的性灵真乐、“无遮大会”,井水不犯河水。李贽却不一样了,只要别人的言行不合自己之意,就非要拦住别人的道,缠上人家不放。顾宪成评其“大抵是人之非,非人之是”(《谏高景逸》),可谓一语中的。

“夫人生天地间,既与人同生,又安能与人独异?是以往往徒能言之以自快耳,大言之以贡高耳,乱言之以愤世耳。渠见世之桎梏已甚,卑鄙可厌,益以肆其狂言。观者见其狂,遂指以为猛虎毒蛇,相率而远去之。渠见其狂言之得行也,则益以自幸,而唯恐其言之不狂矣。”(《与友人书》)在与别人的争论中,使他得到极大的亢奋和快感,因此一日不与人争论便难受,别人躲开他还要追上去与之争个明白。以致他的朋友梅国桢“笑与人曰”:“如此老者,若与之有隙,只宜捧之莲花座上,朝夕率大众礼拜以消折其福,不宜妄意挫抑,反增其声价也。”(《与梅湘衡》附湘衡答书)其亢奋于争论是非的性格如此,非心理致病于膏肓者何?

我们知道,传统的蒙童教学,所使用的教材主要有《三字经》《百家姓》《千字文》《千家诗》《弟子规》等,作为启蒙读本;此外还有经典的读本,包括《论语》《孟子》《诗经》《春秋》等,供孩子们有口无心地诵读记忆。这些读本的内容,无非最基本的做人道理和生活常识,而没有一门是某种具体专业的知识技能,如军事、财政、交通、水利、医学之类。这就是“通识教育”。它授人以“渔”而不以“鱼”,使学子通过“君子不器”的开蒙,长大后可以“无不可器”。在蒙童阶段,尽管他什么“鱼”也没有获得,但却获得了“渔”,即“通识”;从而,当他进入社会,无论从事什么专业工作,都能够运用童蒙时所收获的“渔”,成功地捕获具体工作中的“鱼”。是为“初学”,亦即“终身”。

众所周知,“点将录”所批评的对象,基本上都是在世的,即使去世,一般也尸骨未寒,而且,其直接的名誉关系人还健在。但我们还知道,对于比“力气”的梁山英雄,是可以得出名次、排定座位的,而且只能在生前比赛决出,而不可能在身后论定。奥运会上,谁是金牌,谁是银牌、铜牌,虽由裁判员作出,但无论当事人还是旁观者,大家都心服口服。这就是“武无第二”。然而,文艺之事,所比的不是“力气”而是“口气”。它不是没有标准,但无论当事人还是裁判员、旁观者,这个标准是带有各自极大主观性的。欧阳修与梅尧臣,对于好诗的标准互有差异;徐邦达与杨新,对于米芾《研山铭》中“震”字的一撇,究竟是“力敌千钧”还是“纤弱无力”,更判然相异。因此,无论古今中外,文艺的评论,“生前轰雷震耳,身后寂没无闻”(石涛)者颇有人在,而“生前寂没无闻,身后轰雷震耳”者同样大有人在。这样,要想在在世的文艺家中排定座次,就是一件根本不可能之事,强行为之,不仅无助于推动文艺事业的发展,反而一定会导致被批评者的不满。尤其被排后者,不仅对裁判员强烈不满,而且对排在自己前面者强烈不满。所以,强行把“文无第一”排出座次,也就成了搬弄是非。

张师绎《李温陵外纪·序》云:“卓吾先生之被收也,欲杀之则无罪,欲赦之则不可。当事者且文致其言语文字为罪状,而先生义不受屈辱,引刀自裁,不殊,久之乃绝……天乎!”“欲杀之则无罪”,是当事者并没有定其异端的思想为有罪;“欲赦之则不可”,是因为以他的性格,一旦放归社会,一定还会折腾出更多事端来。由于当时的医学科学还没有发达到对心理疾病的认识,只能“文致其言语文字为罪状”,把他管控起来。所以,他实际上并非“以言语文字死”,而是以性格的严重缺陷致病死;而且不是死于外力的“迫害”,而是死于自戕。一定要说死于外力的“迫害”,也只能归咎于当时医学科学的落后,对性格心理疾病的认识还完全处于盲区。

As for the unsteady aerodynamic modeling,nonplanar doublet lattice method and rational function fitting strategy are utilized as routine in aeroelastic analysis.So here gives the final aerodynamic model results directly.

同时联想到鲁迅先生的《狂人日记》,其意义固然在抨击封建礼教的思想禁锢;但作为学医出身的鲁迅,是否还有提醒中国社会正视心理疾病治疗、培养国民健康人格的先知先觉寄寓其中呢?换言之,其用意不仅在“德先生”,同时还在“赛先生”。则孔子倡“毋我、毋固、毋必”并归诸道德,我更倾向于认为这是一种心理。而执我、执固、执必如李贽之狂肆,我们既不能简单地用道德去谴责他,更不能粗暴地用刑法去惩处他,而应该从心理上去医疗他。回想近二十年来,我在论证中国文化的“隆万之变”时对李贽性格行为的一些批评,现在看来也不无需要重新检讨之处。

初学终身

在地外天体钻取采样探测领域,目前只有前苏联的Luna24探测器采用了外部支撑装置[10]。Luna24探测器采用滑轨式回转冲击采样设备,该钻取采样设备采用了可拆解式钻具支撑机构。该机构能够保证钻具在探测器发射阶段至月面着陆阶段具有稳定支撑,同时能在钻机启动后实现解锁动作,保障了钻机的运行空间。Luna24钻取采样设备最终实现钻深为2.25 m的钻取作业,采集到的月壤样品的样芯长度为1.6 m,质量为170 g[11]。

堤坝灌浆防渗技术在水利工程堤坝防渗加固的施工中也被广泛应用,并且具有良好的使用效果。本文主要对劈裂式帷幕灌浆的施工要点进行分析。

其实,岂止于贵族子弟,在古代,凡童蒙教育,其宗旨体制包括教材读本,无不具有“初学终身”的特点,以涵养学子的初心一贯,迥别于流行于近代而为烈于今天的新式教育之“基础教学”。

最使人不解的是,李贽在麻城避难时,聚众讲学,鼓吹人欲,一批年轻人率妻女以往,“游戏三昧,出入于花街柳市之间”(《答周二鲁》),一境若狂。激起乡绅的群情沸忿,上书官府要求把他驱逐出境。他的朋友耿定向为他作辩解,认为这是因为“卓吾蔑视吾党无能解会其意,故求诸妇人之中”的“禅机”,“吾党不己之憾,而卓吾之憾,过矣”!周思久将耿的好意转告李贽,李贽竟洋洋洒洒地给周回了一封四千余言的长信,全盘否定了耿的解释:“中间所谓禅机,亦大非是……况我则皆真正行事,非禅也;自取其乐,非机也。我于丙戌之春,脾病载余,几成老废,百计调理,药转无效,及家属既归,独身在楚,时时出游,恣意所适,然后饱闷日消,不须山楂导化之剂;郁火自降,不用参蓍扶元之药,未及半载而吾复矣。乃知真药非假金石,疾病多因牵强,则到处从众,携手听歌,自是吾自取适,极乐真机,无一毫虚假掩覆之病,故假病自瘳耳。吾已吾病,何与禅机事乎?”(《答周柳塘》)不仅不领情,硬要在“人欲即是天理”的“异端邪说”一条道上走到黑。

而今天新式教育中的中小学阶段,称作“基础教学”,意谓它是为今后大学阶段的“专业教学”打基础的。大学的专业,主要分为中文、政治、外语、数学、物理、化学、生物、历史、地理、美术、音乐、体育等等。一个中小学生,当然不可能预测他今后上大学会选择何种专业,所以,中小学的教学,只能有主次地把这十二门课程的基础全部列入,再加上近年的京剧进课堂、书法进课堂,总共应不少于十四门,授人以十四种“鱼”。

那么,学生在山大的压力下,好不容易收获了这十四种“鱼”,是否真的能为今后专事某一种“鱼”而打下有用的基础呢?

不知为什么,在这么快乐的调子里边,大家都有点伤心,也许是乐极生悲了,把我们都笑得一边流着眼泪,一边还笑。

如果他进入大学之后所学的是文学专业,那么,数学、物理、化学等等的基础,对他便几乎毫无意义。换言之,他在中小学阶段,投在这些课程上的精力都被白白地浪费了。甚至不只是“白白地浪费”,而是以严重损害学子身心健康的代价而浪费。这方面的典型案例,便是钱锺书先生。他的高考,数理不及格,幸而以文史成绩的优异被破格录取,终成一代文史宗师。这就充分证明,中小学的数理化,未必就是大学文史专业所不可缺少的基础。

(1)客体应为国家关于艾滋病防治的管理制度和他人的生命健康权。《艾滋病检测管理的若干规定》第9条规定,对于违反本规定,传播艾滋病或引起艾滋病传播危险的,由司法机关依法追究刑事责任。因此故意传播艾滋病的行为不仅侵犯了他人的生命健康权,同时也违反了国家关于艾滋病防治的管理制度。

近代以降的文艺批评,有一种“点将录”颇为吸引人的眼球,实为文人无行而拨弄是非的无聊伎俩。

“真烈士也!”这是清华老一辈人中流传的一个故事。话说当年,清华大学的王力、俞平伯、吴有训等在一起聊天,吴有训对王力说:“……钱宾四先生的侄子钱伟长,就是在民国二十年考进清华的。入学考试时,历史、国文都是满分,而数学、物理没有及格,而且极差。但当时主管考试的杨树达先生宣称,我们中文系获得了一位少见的高才生,钱伟长除了英文差之外,中文可以和外语系的钱锺书比。陈寅恪先生也说,从中国史的根底看,钱伟长在中国史上很有前途。只是有一天他忽然来找我,说想转到物理系学习。我对他说,你要是进物理系,新生就有四五十人都可以进来了,这是绝对不行的。于是他不服气地说,‘九一八’把他震醒,中国文史是远水救不了近火,才决定学工、学理。学工当时只有土木系,他也不懂什么叫原子能,只知道物理大概是造飞机大炮的。我劝他还是上中国文史去,因为他文史考满分,再说,中国文史一样可以救国。最后,钱伟长泡了三天,又向叶企孙求援。最后,叶先生与郭绍虞、顾颉刚两位教授商定,同意钱伟长进物理系一年级试读,规定一年后,数学、物理、化学三门课同时都要超过70分,才能正式进入二年级。不料,在钱伟长一年的奋发努力下,三门课全部达到要求,如愿进入物理系。”这件事,令王力赞叹不已,夸道:“真烈士也!”

这又充分证明,用几年的时间,在学子懵懂的中小学阶段填鸭式地授之以“鱼”,所打下的物理基础,完全有可能在进入大学物理专业之后用一年的时间完成。当然,钱校长之所以能做到这一点,正与他童年时所接受的传统启蒙教育有很大的关系。反之,当年“少年班”的那批孩子,基础何等的扎实,学界曾诧为“天才”;但由于不具备通识的童子功,进入大学相应的专业之后,很少有能真正成才的。

事实上,今天中小学各门课程的教学难度之高,远远超出了二钱的时代。高考的试卷所包括的九门课程,以语、数、外为重头,再加上理、化、生、史、地、政,如果让大学中相应专业的九位教授来分别答题,也未必能取得令人满意的成绩。而我们的中学生,竟一人而要应付九门!与其说这些课程的学习,是在为学子今后的专业打“基础”,不如说纯粹在刁难学生,与学生过不去。

相对于“通识教育”的“初学终身”,“基础教学”可以说是一种“何必当初”的行为。投下了如此难以想象的艰苦卓绝,把握了十四门专业课程的“基础”,考过之后,基本上就都没用了,还给老师了。记得姜昆曾有过一个相声段子,说的是儿子问老爸一道数学题:一个水池,上方有进水的龙头,一个小时可以把池灌满;下方有出水的口子,两个小时可以将满池的水放完。问:进水的龙头和放水的出口同时打开,几个小时可以把水池灌满?姜昆的回答是:“这不是吃饱了撑着,浪费水吗?”虽然,针对数学的出题,姜昆的回答显得“无知”而调侃,但针对今天“基础教学”的浪费青少年生命,这实在是一个值得我们深思的严肃问题。诸如此类在成年人可以轻易解决的数学基础题,提早到让天真烂漫的孩子们来解答,撇开混乱了他们的形象思维不论,即使理顺了其思维的逻辑,实在也戕害了他们“粒粒皆辛苦”的“通识”心灵。

以今天的“书法进中小学课堂”而论,在传统的童蒙教育中,作为“通识教育”的课程之一,根本就没有“书法”课,而只有“写字”课。其教学的目的,第一在于识字,即《汉书·艺文志》所说:“古者八岁入小学,故周官保氏掌养国子,教之六书,谓象形、象事、象意、象声、转注、假借,造字之本也。”这“六书”的教学,不仅需要老师的讲解,更需要学子的书写。第二则在于练出一手漂亮的好字,便于长大后进入社会,无论从事什么专业,都能与他人作愉悦的书面交流。由于古代的写字,只有毛笔,没有铅笔、钢笔,所以,传统蒙学的写字课,后来又叫“毛笔字”课,以区别于新式教学中的铅笔字、钢笔字课。这一课程,作为“识字”和“写一手好字”的“通识”,对于学子的意义,也是“初学”而“终身”的,至于为培养专业的书法家打基础,则根本不在它的教学目的之中。

尽管童蒙时能写出一手好字,可以作为长大后成为书法家的“基础”,但一方面,接受童蒙教育的学子,今后绝大部分不是准备成为书法家的;另一方面,即使童蒙时没有能写一手好字,缺乏今后成为书法家的“基础”,也并不代表他一定就不能成为优秀的书法家。这方面的典型例子便是董其昌。他蒙童时没有写好字,青年参加科考,文章本被评为第一名,因字写得很差,便被拉了下来。从此发愤练字攻书,从写出一手好字卒成一代书法宗师。这个情况,与钱伟长校长有些相同,一个中学物理很差的学子,进入大学可以成为优秀的物理学家;同样,一个蒙学写字很差的学子,进入成年可以成为优秀的书法大师!

而我们今天的中小学书法教学,所强调的则是“书法”而不是“毛笔字”,不是作为“通识”而是作为“专业基础”的课程。凡“通识”,所教学的课程一定是“初学终身”的;而凡“专业基础”,所教学的课程,无论对于今后从事该专业还是别的专业,一定是“何必当初”的。今天的中小学书法教学,有系统的教材、专门的课堂和师资、严格的考核标准。我们不知道苏轼们在蒙学所接受的写字教学是怎样的,但鲁迅们的写字课我们还是知道的:没有系统的教材,没有专门的课堂和师资,更没有严格的考核标准,无非从“上大人”的描红开始,进而临帖,再进而帖也不临了,只是用毛笔字做功课作业。如此而已。

点将录

那么,如果他进入大学之后所学的是物理专业,中小学阶段所学的数理化知识总可以作为其物理专业的基础了吧?或者说,如果中小学阶段没有打下扎实的数理化基础,进入大学物理专业之后就必定难以有所成就?答案也是不一定的。这方面的典型,便是我们的钱伟长校长。据曾文彪《校长钱伟长》:

从明代中期开始,官场的斗争便日趋严酷,尤以晚明为烈。从倒严到倒魏,其残酷性竟然表现为“全无体统”。根本的原因,便在主流读书人的变质,用梁任公的说法,谓“上流无用,下流无耻”;用张溥《五人墓碑记》的说法,则曰“嗟夫!大阉之乱,缙绅而能不易其志者,四海之大,有几人欤”;用顾炎武的说法,便是“天下兴亡”,不能再寄望于读书的精英,而只能“责之于匹夫之贱”。这个崔呈秀的无聊之恶,不过是当时读书界的孽海一粟,在极少数坚守士林正气者的眼中,根本就是不屑斥责的。但不知什么原因,到了中晚清,竟然受到文人们的逐臭之好,纷纷使用这一形式来对当世的诗坛进行排座次的批评。先是舒位写了《乾嘉诗坛点将录》,接着又有汪辟疆的《光宣诗坛点将录》,尤以汪的“光宣”动静更大,影响更广,以至于后来的钱仲联先生也写了《近百年诗坛点将录》。记得当年有一位诗坛的耆宿,钱先生的诗友,对我谈起此事,认为“点将录”不过“好事之徒”无事生非的把戏,以钱先生的温柔敦厚竟然也从事于此,实在是有损其清誉的。

点将录的源头,是起源于明天启间的官场斗争。阉党魏忠贤擅权,胡作非为,祸国殃民。东林党人杨涟、叶向高等上疏参劾,魏衔之。魏之亲信崔呈秀便用《水浒传》一百零八将的绰号,配以所恶东林党的诸人,编辑成册。依次为天罡星托塔天王李三才、及时雨叶向高等三十六人,地煞星神机军师顾大章、旱地忽律游大任等七十二人,名《点将录》,献于魏,以为构陷依据。

“非止初学,可以终身记”——这是宋人刘子化对《初学记》的评语,见于司马光的《温公续诗话》。按《初学记》,系唐玄宗为启蒙诸皇子而命徐坚等辑撰的一部类书,分天、岁时等二十三部,每部分类自一至三十二不等,计三百十三类,涉及自然、历史、人伦、礼仪、民情、风俗各方面的常识。每类首“叙事”,次“事对”,末列“诗文”,取材于群经诸子、历代诗赋及唐初诸家著作,体制精整,去取周严,常识之外,兼顾辞藻典故及文章名篇。《四库提要》以为“博不及《艺文类聚》,而精则胜之”。虽属于蒙学的读本,而对于学子实可以一辈子受用无穷。

前贤之所以不看好“点将录”的批评形式,不仅因为它的创意出于阉党的坏料,更因为“文无第一,武无第二”和“文章千古事”须“待五百年后人定论”。“初唐四杰”的故事,便是前车之鉴。

这种极具攻击性的“尊己卑人”性格,不仅为礼教中人所不容,更为常人所不容,尤其为同志所不容。不容所针对的,与思想观点无关,而主要是一种心理的疾病,今天称作“偏执狂”“被迫害妄想”“反社会人格综合征”。从这一意义上,迫害李贽的,其实并非礼教,并非别人的外力,而正是他自己性格障碍的心魔。事实上,在他最困难的时期,给他最大帮助的恰恰是礼教卫道耿定向;而以“身心俱不得闲”拒绝帮助,并在后来编定文集时将与李贽的文字交往大量删去的则是他的同志焦!

或问,古人的文艺评论,对在世者也有“本朝善书第一”之类的说法啊,难道不也是对“文无第一”的反驳吗?曰,“文无第一”是指排座次中的“第一名”,在现世的文艺评论中是评不出来的;而“本朝善书第一”的“第一”,则是“第一流”“第一等”的意思,而不是“第一名”的意思。“第一名”,必须通过与别人做比较并排除了别人而得出座次;而“第一等”则与别人无关,我认苏轼为“本朝善书第一”,并不排斥他人认蔡襄或黄庭坚、米芾为“本朝善书第一”。谢稚柳先生以前常讲起,徐悲鸿每有人恭维他的画“天下第一”,他总是说:“不敢,最多天下第二。”问:“那第一是谁?”答:“是你。”这是巧妙地偷换了“第一名”和“第一等”的概念,暗寓“第一名”是没有的,“第一等”是有不止一个的。当年,他评张大千为“五百年来第一人”,就是以张大千的画为五百年来的“第一等”之一,而绝不是“第一名”之唯一。但不少人误认为这个“第一人”具有排他的意思,不仅否定了古人,也否定了并世的其他名家。为避免世俗的误会,大千不得不从俗而做出了解释。窃以为实属多此一举,“教他俗子终身不识太行山”又何妨呢?当然,对这一评语,我认为不妨改作“五百年来一大千”,庶几雅俗共识。

这种时候,他应该是比她更难过无助吧。她抱紧他说:“是的是的,没事的。我们积极配合治疗,很快就会好起来。”钱海燕抬起头的时候,看到周启明的眼圈红了。

试想,倪瓒评王蒙山水“五百年来独此君”,如果有宵小之辈以为是在给王蒙排五百年“第一名”的座次,而否定李思训、王维、董源、巨然、李成、范宽、郭熙、刘李马夏、赵孟、黄公望、吴镇的成就。去世的也还罢了,黄、吴还健在,于是拿了这首诗去拨弄是非。我想,黄、吴一定是鄙其为人,嗤之以鼻的。但张大千以降的时代却不是古代,即使自命为“传统”中人,对传统的认识实际上也已大走样了。犹如黄筌、黄居的子孙辈,继承了父祖的传统,由画鹰演变而为养鹰、挖田鼠。则大千的解释,虽属多此一举,也实在是不得已而为之。问题是,俗子们未必因此而会识得太行山。

1995年,王安忆的《长恨歌》准备在台湾地区出版,出版方请美国的王德威作序。先在台湾地区的《中国时报》上发表,题为《张爱玲后第一人》。王觉得“第一人”的说法“独占鳌头似的”,所以书稿的序改为《张爱玲后又一人》。显然,王德威虽然生活在美国,但对文艺批评中“第一人”的传统还是具有正确认识的,即张爱玲后女作家中的第一流人物。而王安忆虽然生活在中国,但由于她不搞传统,所以自然把“第一人”的传统误认作“第一名”的排座次。这与张大千的情况又有不同了。

奇怪的是,今天的艺评界,对“第一人”的正大传统持摒弃态度的同时,却对“点将录”的奇僻传统趋之若鹜。二者异曲同工,都是将文艺评论引入拨弄是非。

毫无疑问,尽管在现实中,对艺术家不能排座次;但历史地看,任何一个时代,众多的艺术家,总是有一定的座次前后而不可能都是平起平坐的。如唐代的诗人,便以杜甫、李白并为“大的大诗人”,而王维则为“小的大诗人”,更有“大的小诗人”等等;“双子星座”中又以杜甫略高于李白——这样,唐诗王国中,便以杜甫坐第一把交椅,李白坐第二把交椅,至于第三、第四把等,就不一一具体地排定了。包括魏晋书法以右军为“第一名”,唐代以鲁公为“第一名”等等。问题是,这些“第一名”的座次,都是在身后,而且是五百年的身后为历史所排定的,而没有一个是在生前由现实所排定的。生前的现实,只能排定其“第一流”而不能排定其“第一名”;而且,这“第一流”的评论也未必真的能为历史所认可,无非出于“与人为善”的以表扬为主,如孟子所说:“言人之不善,其如后患何?”

安安说美娟死了。刚听到这个消息,凌薇以为三天前的事情被发现了。现在虽然放心不是自己杀死美娟的事情曝光,但是一个人怎么会死两次?

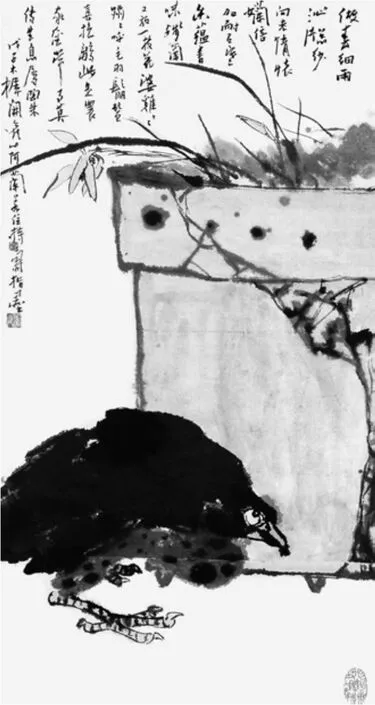

潘天寿 盆兰墨鸡图 75cm×40.3cm指墨 水墨设色 纸本立轴 1948年

总之,现实的文艺批评,不做互相的比较,是一个基本的原则。当然,这里的比较,是指高下、优劣的比较,而不是风格、特色的比较。为了说明张三的风格特色,以李四作为比较的对象,如画字、排字、刷字之类,自然是可行的。但为了说明张三的艺术成就之高、之优,以李四的艺术成就之下、之劣为比较对象,这样的批评,不仅不足以推动艺术的发展,反而为艺术的发展平白地制造了许多是非。所以,对同时代的文艺家做高低、优劣的比较,实乃“点将录”为仁人贤者所不屑的根本原因。你说张三如何如何好,不说李四不好,李四还有可能不开心;你为了说张三好,竟用李四的不好来衬托,则李四不仅不开心,你更与张三结了仇,进而,张三也一定因此而不开心。则不仅“言人之不善,其如后患何”,甚至明明是在“言人之善”,也“其如后患何”了!

有一个笑话,说的是主人请甲、乙、丙、丁来家吃饭。到了时间,甲乙丙都到了,丁则等来等去还没到。主人道:“怎么该来的还不来?”丙想,大概我是不该来的,便起身告辞了。“怎么不该走的又走了?”乙想,大概我是该走的,亦起身告辞了。主人:“我不是说你啊!”甲想,原来是在说我,也赶快告辞。

出台水源地保护相关条例,完善水库水源地保护工作的长效管理机制。政府统筹协调,明确保护责任,建立领导责任制,落实水源保护工作责任主体。建立水源地上下游地方政府部门安全保障部门联动机制,实现信息互享。加强水源地执法检查,与环保、公安、法院、司法、镇村部门配合,开展综合执法,不定期进行防汛清障,严肃查处水事案件。

“点将录”的使每一个被批评者都不高兴,道理同此。不仅排在后面的不高兴,排在前面的,甚至排在第一名的同样不高兴。而距离“乾嘉”“光宣”不过一二百年,闹剧一场,到今天几乎没留下十来人,五百年后估计一个也不剩。则《诗经》三百篇,一言以蔽之,曰“思无邪”,《孟子》十四卷,自强不息在“行无事”,批评家们千万不要有了饭吃想吃鱼,有了马骑想乘车,理应而且只能让后人做的事情,我们就不要再插手了。