穴位贴敷疗法治疗类风湿性关节炎疗效及安全性Meta分析

王锐,刘宇轩,李永吉,杨婧

(黑龙江中医药大学,黑龙江 哈尔滨 150040)

类风湿关节炎是一种以关节病变为主,关节滑膜炎为特征的慢性全身性自身免疫性疾病[1-2]。病情活动期该病表现为早晨明显僵硬,患者有血沉升高,贫血、关节疼痛、肿胀等症状。该病病程长,反复发作。如不及时进行控制,会造成关节变形,使患者劳动力丧失,令患者承受巨大的痛苦[3-4]。该病为难治性疾病,病情不可逆转。因此,临床治疗主要以减轻关节炎症反应为目的,控制疾病发展,保护患者关节和肌肉功能,最终缓解患者病情,降低疾病活动度[5]。

目前尚无治疗RA的特效西医方法,临床上主要以非甾体类抗炎药,糖皮质激素和免疫抑制剂药为主,但这类药物不良反应较大,易产生胃肠道刺激,长期使用此类药物而导致的神经系统,血液系统的毒副作用甚至已成为患者死亡的直接原因[6-8]。因此,期望寻找一种毒副作用很小的替代疗法,穴位贴敷疗法是中医的重要组成部分,穴位贴敷疗法以经络学说为核心,借助经络系统,将药物贴敷在腧穴上,利用其对穴位的刺激作用,起到疏通经络,调和阴阳的作用[9]。与西药相比,穴位贴敷疗法在该病的治疗上具有独特的优势。穴位贴敷可以避免肝首过效应,减少不良反应,提高患处药物的局部浓度,因此更适合长期用药。近年来,关于穴位贴敷疗法治疗类风湿性关节炎的临床报告越来越多。多项临床随机对照试验的结果表明,穴位贴敷治疗风湿性关节炎疗效较好,不良反应少,安全性高,引起了广泛的临床上的关注[10-12]。但是,由于临床疗效差异和样本量不足,穴位贴敷疗法是否可以成为有效治疗类风湿关节炎的疗法仍存在争议,且无循证医学证据证明其有效性和安全性。因此,本研究将采用Meta分析的方法,检索现有相关文献,客观评价穴位贴敷疗法在类风湿关节炎治疗中的有效性和安全性,为进一步的临床研究和临床应用提供循证医学依据。

1 资料与方法

1.1 文献纳入及排除标准

1.1.1 试验类型

临床随机对照实验(randomized controlled trial RCT)。

1.1.2 研究对象

原始研究中被临床诊断为类风湿性关节炎的患者,不对种族、性别、年龄及病程进行限制。

1.1.3 干预措施

治疗组干预措施为单纯穴位贴敷疗法、穴位贴敷联合其他中医疗法或在对照组的基础上加穴位贴敷疗法;对照组可采用中成药、常规西药等治疗方法。

1.1.4 结局指标

①临床总有效率;②病情活动评估:DAS28。根据欧洲抗风湿联盟(european league against rheumatism, EULAR)推荐的标准评价疾病的活性。计算公式:DAS28 (3)=[0.56×sqrt(T28)+0.28×sqrt(SW28)+0.70×Ln(ESR)]×1.08+0.16。DAS28范围从0~10分,得分越高表明病情活动度越高。DAS28<2.6病情缓解,DAS28>3.2疾病活动,DAS28>5.1疾病高度活动;③患者健康状况评定量表评分HAQ量表;④VAS评分。

1.1.5 排除标准

①穴位贴敷疗法为次要疗法的研究;②关于穴位贴敷疗法临床疗效的个案或经验报道;③综述类、理论机制探讨类文献;④动物研究;⑤非随机实验研究;⑥同一项研究数据重复发表文献;⑦数据有误或无法获得全文的研究;⑧结局指标不同文献。

1.2 检索策略

计算机检索中国期刊全文数据库(CNKI),万方数据库,维普中文期刊全文数据库(VIP),中国生物医学文献数据库(CBM),Pubmed,Cochrane图书馆,EMbase,Medline,检索时间为各数据库建库起至2019年4月,检索语种为中、英文。以“类风湿性关节炎”“类风湿关节炎”“穴位贴敷”“穴位敷贴”“贴敷疗法”为中文检索词;以“Rheumatoid arthritis”“acupoint application”“point application”“point application therapy”“acupoint sticking therapy”“erternal application”“Randomized controlled trial”为英文检索词,检索时间为各数据库建库日期起至2019年4月。

1.3 文献筛选及数据提取

根据预先制定的检索策略及纳入、排除标准独立提取资料,阅读所检索到的文献的文题及摘要,首先排除掉明显不相关的文献后,再进一步对可能符合纳入标准的文献进行全文阅读,以确定是否符合纳入标准。

对纳入的文献进行数据信息的提取,提取的内容包括作者信息、发表年份、诊断标准、疗效、对照组及干预组病例数、治疗组及对照组干预措施、结局指标及纳入文献的方法学特征。

1.4 多臂实验数据提取

纳入的研究同时包含2个或以上干预组时,选用Cochrane Handbook推荐的方法进行处理:①选择与研究相关的一组干预组纳入研究,排除其他干预组;②当干预组均与研究相关时,将其“共享”的对照组分为两个或多个小样本组,纳入两个或多个进行分析比较。

1.5 质量评价

使用Cochrane Cooperation的偏倚风险评估工具对纳入研究的文献进行个体偏倚风险评价。评价指标包括:①随机序列的产生;②分配隐藏;③盲法(实施偏倚及测量偏倚);④不完全结局资料;⑤选择性结局报告;⑥其他偏倚,并做出作高风险、低风险和不清楚的判断。

1.6 统计学分析

1.6.1 敏感性分析

当异质性较大时,逐一剔除单个文献进行敏感性分析,观察单项研究对合并效应量的影响,分析Meta分析结果的稳健程度。

1.7 检索结果

1.7.1 文献检索结果

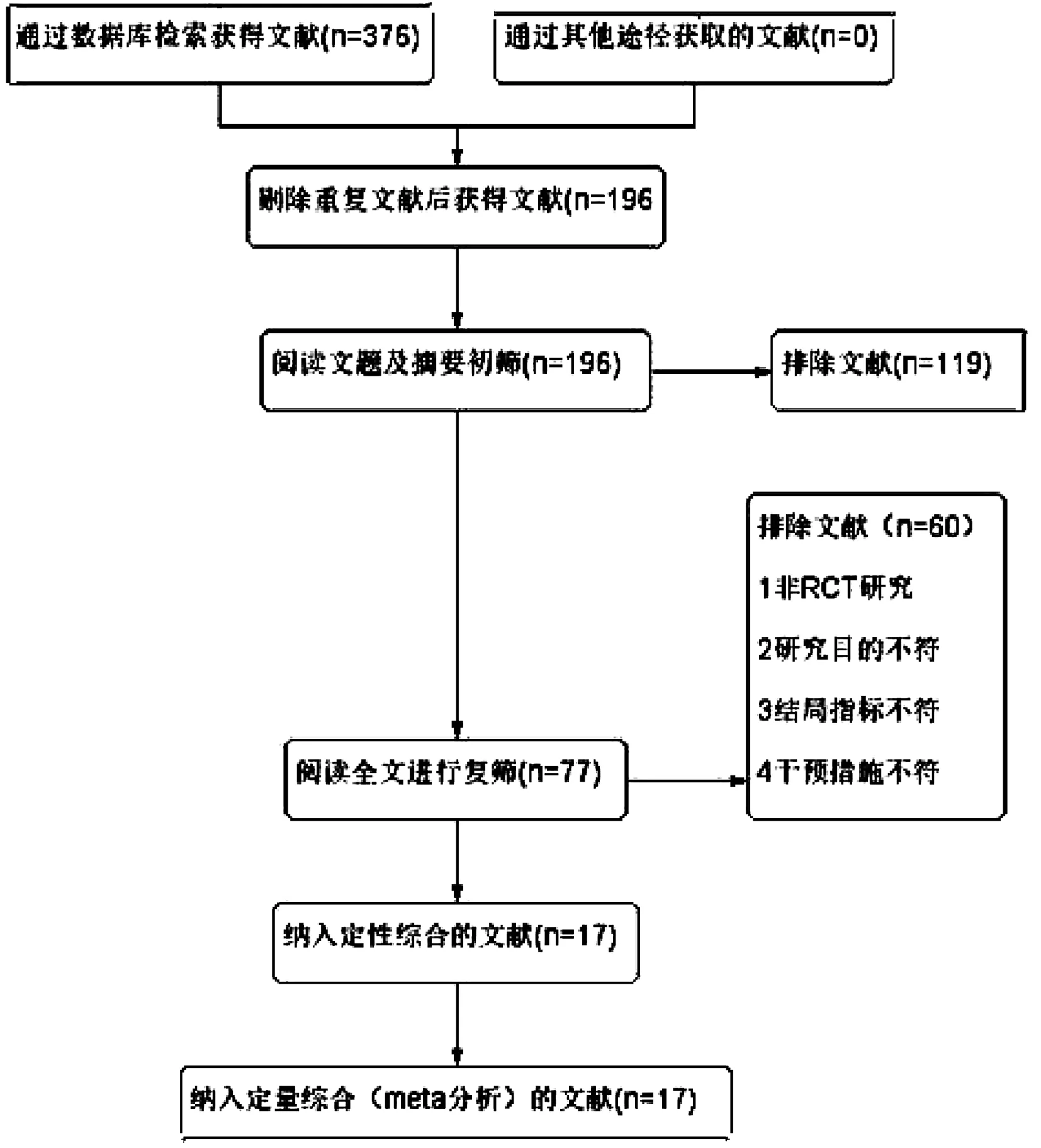

根据制定的检索策略,文献筛选方法,初检获得相关文献376篇,剔重后剩余篇196篇。阅读题目和摘要进行初步筛选,排除掉明显不符主题的研究共119篇,对剩余的77篇文献阅读全文进行进一步筛查,排除掉非随机对照实验、结局指标不符研究、目的不符研究、干预措施不符研究,最终纳入17项研究。流程图见图1。

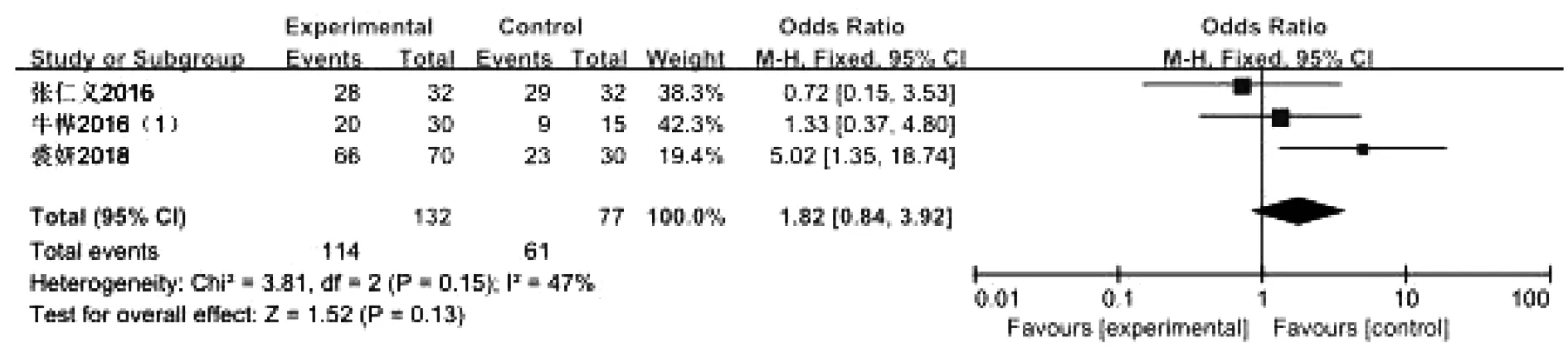

1.7.2 纳入文献信息特征

见表1。

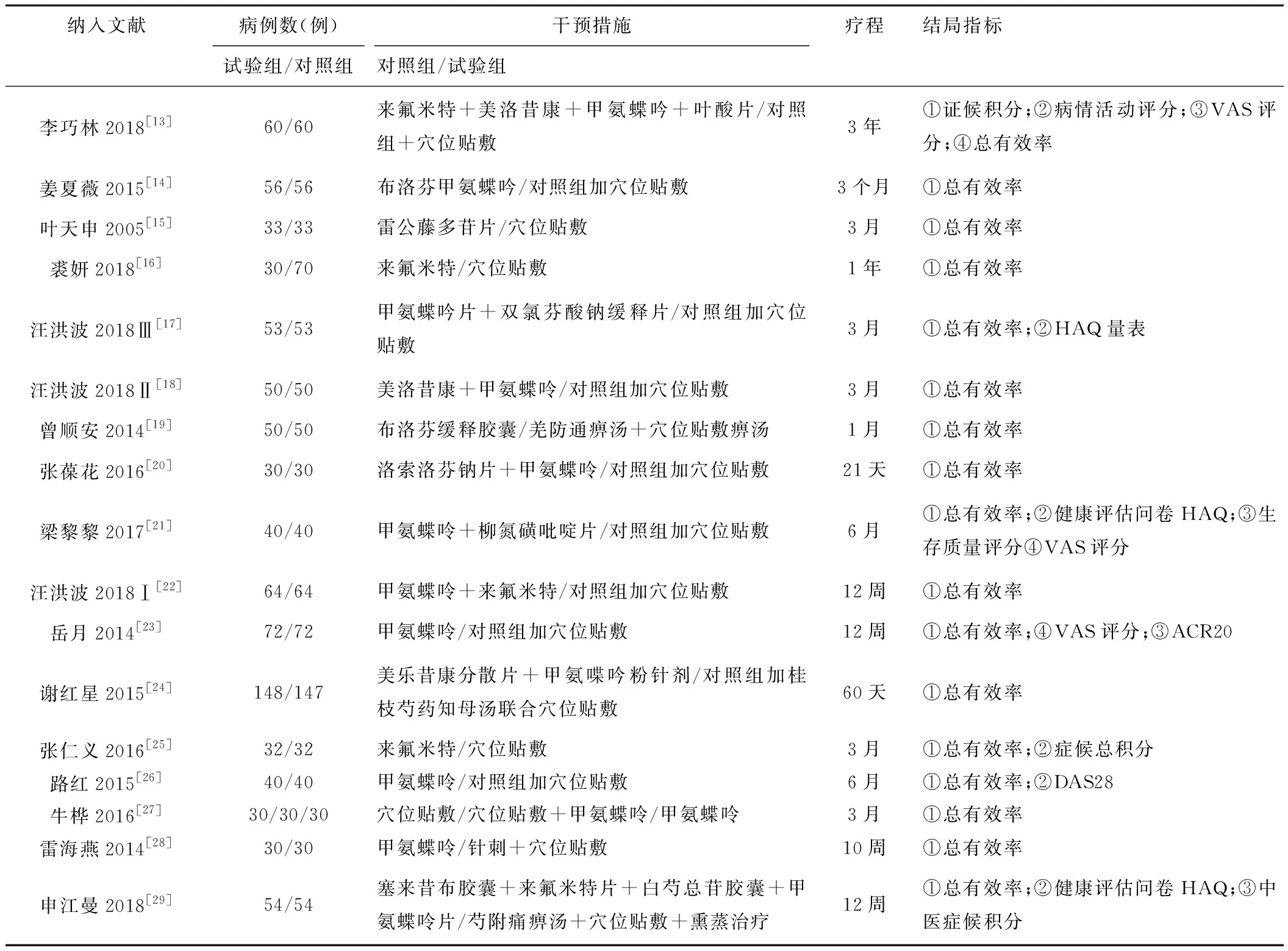

1.7.3 纳入研究质量评价

在纳入的17项研究中,8项研究中只提到随机分组,1项研究按分层随机分组方法进行分组,6项研究按照随机数字表法进行分组,1项研究按就诊顺序进行随机分组,1项研究按照区组随机的方法(病人按季节分为 4个区组,分别进行随机数字表排序)进行分组,在纳入的研究中有2项研究因治疗过程中的不良反应患者中途退出,纳入的研究均未对是否运用了分配隐藏、盲法等方法进行说明。结果见图2。

图1 文献筛选流程图

表1 纳入文献基本信息特征表

图2 纳入研究个体风险评价偏倚图

1.8 纳入研究的一般情况描述

1.8.1 样本量

本文共纳入了17项RCT研究,均为中文文献,共纳入1 801例类风湿性关节炎患者,其中试验组共936例,对照组共865例,单个研究样本量为30~148例。

1.8.2 诊断标准

西医诊断标准:1项研究采用2010年美国风湿病学会(ACR)和欧洲抗风湿病联盟(EULAR)提出的最新类风湿关节炎分类标准和评分系统标准;9项研究采用1987年美国风湿病学会类风湿性关节炎诊断标准;1项研究采用2010年中国风湿学会指定的诊断标准并参考我国卫生部发布的指导原则 标准;1项研究采用( ACR/EULAR 2009年类风湿性关节炎新分类标准解读》标准;1项研究采用《类风湿关节炎诊断及治疗指南》标准;1项研究采用《风湿免疫科医师效率手册》;1项研究采用2009年ACR会议提出的类风湿关节炎诊断标准;其余研究未提及。

中医诊断标准:5项研究采用《中医病征诊断疗效标准》标准;4项研究采用《中药新药临床指导原则》标准;2项研究采用《中药新药临床研究指导原则(试行)》标准;1项研究采用 《中华人民共和国中医药行业标准》标准;1项研究采用《 中医内科学》标准;其余未提及。

1.8.3 疗效评价标准

1项研究采用《风湿科中医诊疗方案》标准;5项研究采用《中药新药临床研究指导原则》标准;2项研究采用1988年全国中西医结合风湿类疾病学术会议标准;5项研究采用《中医病证诊断诊疗标准》标准;余下研究未提及标准。

1.8.4 穴位选用情况

穴位的选用及使用频次:足三里(10)、大椎、命门穴(8)、关元(7)、肾俞穴、外关(6)、阳陵泉、隔俞、阿是穴、双侧肺俞、昆仑、曲池(5)、脾俞穴、腰阳关、阿是穴(4)、内外膝眼、肝俞、气海、身柱、太溪穴、肩髃(3)、血海、至阳、风门、膏盲、心俞、百劳、环跳、申脉(双侧)、小海(双侧)(2)、委中、内庭、解溪、大抒、膝阳关(双侧)、阴市(双侧)、阳池(双侧)、阳溪(双侧)、合谷 、大杼 、至阳、 胃俞、肩髎、肩贞、臑俞、少海、大陵、神门、太渊、八邪、梁丘、鹤顶、照海(1)。

1.8.5 贴敷药物选用情况

外敷药物的选用及使用频次: 细辛(7)、乳香、没药(5)、生川乌、甘遂、白芥子、麝香、红花(4)、当归、生草乌、牛膝、冰片、延胡索、桂枝(3)、雷公藤、白花蛇、马钱子威灵仙、续断、独活、薄荷、蜈蚣(2)、洋金花、虎杖、鸡血藤、芥子、芫花、天麻、鹿茸,蟾酥、秦艽 、伸筋草、透骨草、地龙、生麻黄、生甘遂、川芎、丹参、桑枝、白附子、骨碎补、自然铜、地鳖虫、海风藤、茯苓、薏苡仁、蒲公英、车前草、黄芪、黄芩、白芷、制川乌、制草乌、花椒、防己、青风藤、肉桂、防风、羌活(1)。

2 结局指标分析

2.1 临床总有效率

在纳入的17项研究中。共有17项研究[13-29]报道了穴位贴敷疗法对类风湿性关节炎患者的临床总有效率的影响。对其进行Meta分析,各实验间异质性为0%,故采用固定效应模型进行合并分析,两组比较具有统计学意义(OR=3.75,95%Cl[2.82,4.99],Z检验结果Z=9.07,P<0.01),穴位组有效率优于对照组,结果见图3。根据不同的干预措施,进行分组分析。

图3 穴位敷贴疗法治疗类风湿性关节炎有效率的Meta分析

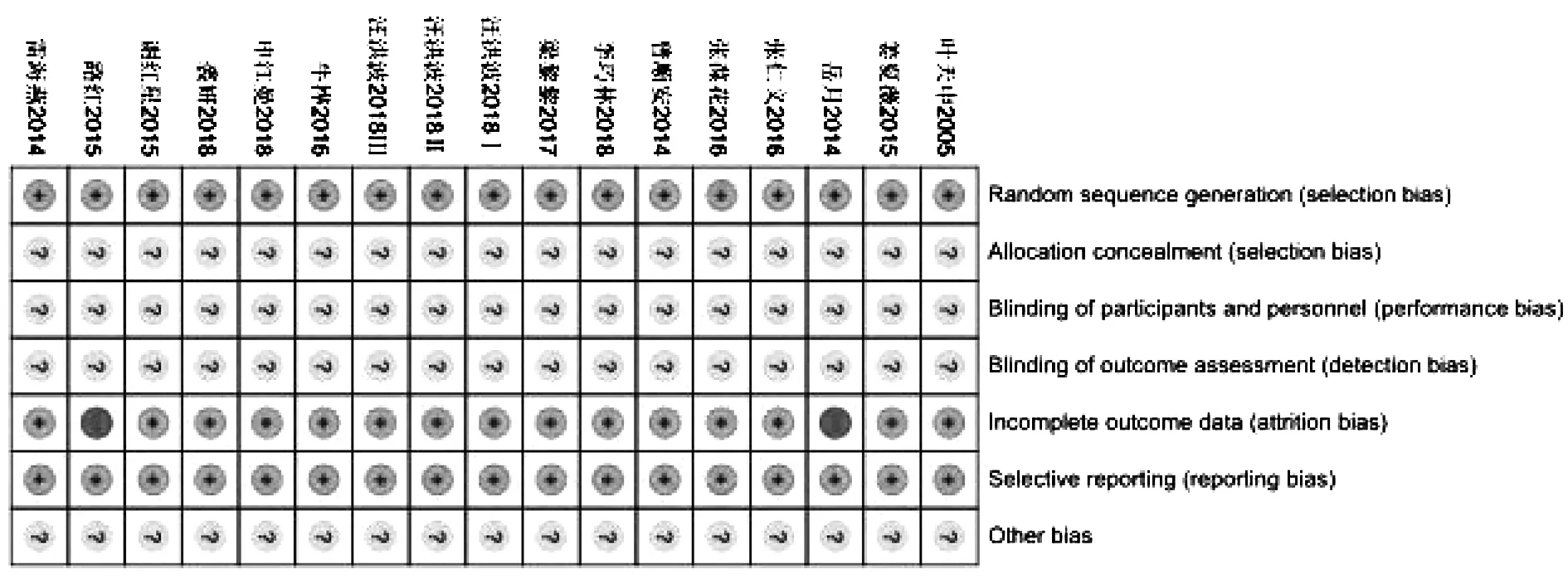

2.1.1 单纯穴位贴敷对比西药

本项研究共纳入了3个试验[16,25,27],各实验间异质性为47%,故采用固定效应模型进行合并分析,两组比较无统计学意义(OR=1.82,95%Cl[0.84,3.92],Z检验结果Z=1.52,P=0.13),穴位组与对照组的疗效相当。结果见图4。

图4 单纯穴位贴敷对比西药有效率的Meta分析

2.1.2 单纯穴位贴敷对比中成药

共有1项研究[15]报道了单纯穴位贴敷对比中成药的临床有效率结果,结果显示,两组比较,差异无显著性(U=0.936 1,P>0.05)。穴位贴敷疗法对比中成药对类风湿性关节炎的疗效相当。

2.1.3 穴位贴敷联合对照组西药对比西药

共纳入了9项研究[13,17-18,20-23,26-27],各实验间异质性为0%,故采用固定效应模型进行合并分析,两组比较具有统计学意义(OR=3.21,95%Cl[2.18,4.74],Z检验结果Z=5.89,P<0.01),穴位贴敷联合对照组西药优于西药组,结果见图5。

图5 穴位贴敷联合西药对比西药有效率的Meta分析

2.1.4 穴位贴敷联合其他中医疗法对比西药

共纳入了3项研究[19,28-29],各实验间异质性为0%,采用固定效应模型进行合并分析,两组间比较具有统计学意义(OR=5.41,95%Cl[2.36,12.41],Z检验结果Z=3.99,P<0.01),穴位贴敷联合其他中医疗法优于西药组,结果见图6。

图6 穴位贴敷联合其它中医疗法对比西药有效率的Meta分析

2.1.5 穴位贴敷联合其他中医疗法及对照组西药对比西药

共纳入了2项研究[14,24],各实验间异质性为0%,采用固定效应模型进行合并分析,两组间比较具有统计学意义(OR=7.88,95%Cl[3.82,16.25],Z检验结果Z=5.59,P<0.01),穴位贴敷疗法联合其他中医疗法及对照组西药优于西药组,结果见图7。

图7 穴位贴敷联合其它中医疗法及西药对比西药有效率的Meta分析

2.2 HAQ量表

共3项研究[17,21,29]报道了穴位贴敷疗法对类风湿性关节炎患者HAQ量表评分结果的影响,对其进行Meta分析,各实验间异质性为96%,各研究间异质性明显(I2=96%),故采用随机效应模型进行合并分析,两组间比较具有统计学意义(MD=-2.71,95%Cl[-4.99,-0.44],Z检验结果Z=2.34(P=0.02)),穴位贴敷疗法组对优于西药组。

2.3 DAS28评价

共2项研究[13,26]报道了穴位贴敷疗法对类风湿性关节炎患者DAS28评分结果的影响,对其进行Meta分析,各实验间异质性明显(I2=74%),故选用随机效应模型进行合并分析,分析结果显示,两组间比较无统计学意义(MD=-0.23,95% CI[-0.67,0.21],Z检验结果Z=1.02,P=0.31) ,穴位贴敷组对比西药组无显著性差异,两组相当。

2.4 VAS评分

共纳入了3项研究[13,21,23],但因其采用的评分标准,测量方式及观察的指标不同,无法对其进行Meta分析,故仅对其进行描述性分析,3项实验均报道了VAS评分观察组及对照组均比治疗前下降,同时观察组低于对照组,差异均具有统计学意义(P<0.05)。

2.5 安全性评价

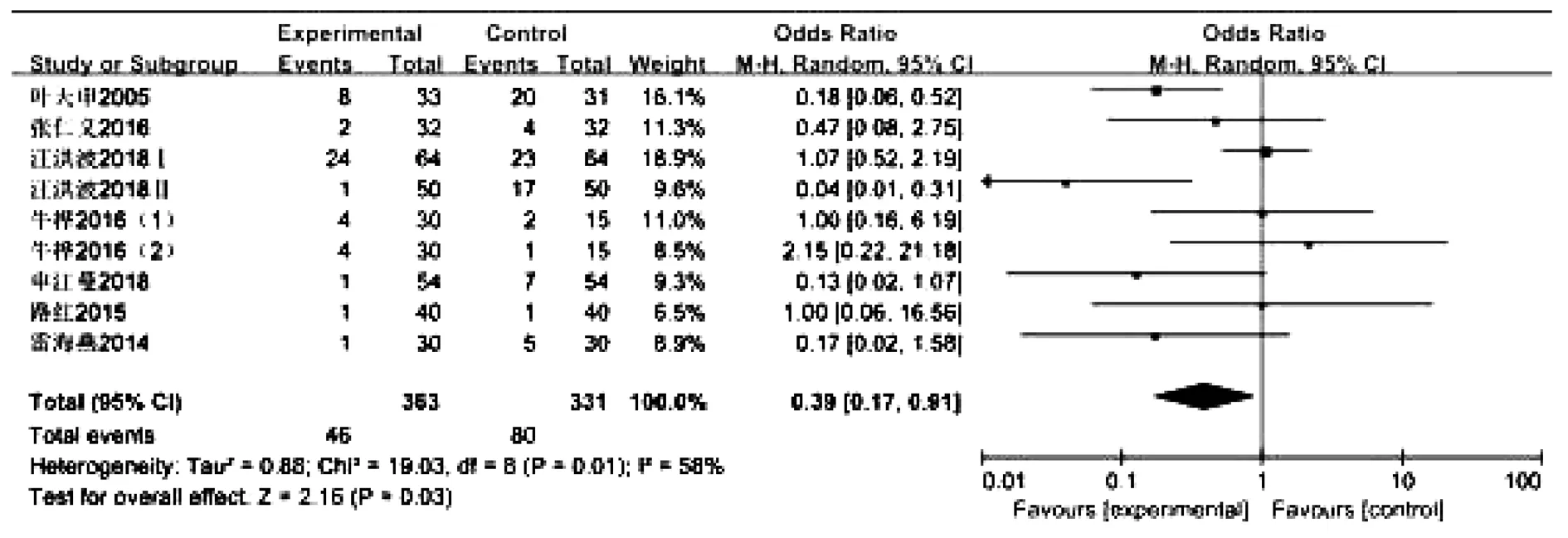

共9项研究[15,18,22,25-29]报道了穴位贴敷疗法的临床安全性问题,其中1项研究[16]报道无不良反应的发生,8项研究报道穴位贴敷疗法产生了不良反应,对其进行Meta分析,各实验间异质性为58%,选用随机效应模型进行合并分析,两组间比较具有统计学意义(OR=0.39,95% CI[0.17,0.91],Z检验结果Z=2.16,P=0.03),分析结果表明西药组安全性高于穴位贴敷组。结果见图8。

图8 穴位贴敷疗法治疗类风湿性关节炎安全性评价Meta分析

3 敏感性分析

3.1 HAQ量表分析

逐一剔除各项实验,发现异质性始终保持在90%以上,Meta分析的结果较为稳健。

3.2 安全性评价

逐一剔除各项实验,当去掉汪洪波1.2两项研究后安全性评价的异质性由58%分别降为37%,44%,表明此两项研究可能为异质性来源之一。

对比分析各纳入实验研究,试验组用药、贴敷时间及选穴差异可做导致异质性发生的部分解释。

4 讨论

4.1 有效性分析

穴位贴敷疗法为传统的中医治疗方法之一,近年来关于穴位贴敷疗法治疗类风湿性关节炎的临床报道日益增多,成为了一个研究热点,但穴位贴敷疗法能否成为有效的可以进行临床推广的治疗类风湿性关节炎的临床疗法尚无明确的定论,故本文对其进行Meta分析,以期为进一步研究及临床推广提供更有力的证据。结果如下。

Meta分析结果显示:①单纯穴位贴敷组在有效率方面与中成药、西药组疗效相当;②穴位贴敷联合西药在有效率方面优于西药组;③穴位贴敷疗法联合其它中医疗法时在有效率方面优于西药; ④穴位贴敷疗法联合其它中医疗法及西药组有效率优于西药组;⑤穴位贴敷或联合其他疗法对于改善VAS评分和HAQ量表评分优于对照组,差异具有统计学意义;而在改善DAS28评分方面与对照组相当,差异无统计学意义。

综上,穴位贴敷疗法对类风湿性关节炎的临床治疗确具有较好的疗效,穴位贴敷疗法联合西药或其它中医疗法有效率高于西药组,但单纯穴位贴敷疗法与西药相比疗效相当,无明显优势,但也有研究表明单纯穴位贴敷有效率优于对照组,此现象的发生可能与用药及选穴的差异及病程的差异有关。

4.2 安全性评价

共8项研究[15,18,22,25-29],报道了穴位贴敷疗法的临床安全性问题,Meta分析结果显示穴位贴敷疗法具有一定的不良反应,但对其不良反应病例进行分析,发现产生的不良反应均较轻微,多是在贴敷部位出现轻度过敏,如水泡、发红、脱屑、肿胀、瘢痕等不良反应,而对照组则多出现胃肠道反应,血常规异常,肝功能异常等较为严重的不良反应,Meta分析仅对不良反应发生例数进行了量化分析,而忽略了两组发生不良反应的严重程度,故现有的结论难以说明穴位贴敷疗法相对于西药疗法的安全性问题。

4.3 局限性评价

①纳入文献质量较低,样本量偏少,因此,需要更多和更高质量的临床随机对照研究来完善此分析;②类风湿关节炎的发展进程不一,本研究将其作为等同进行分析,没有单独讨论;③各项研究间选穴、用药及贴敷疗程具有差异性,尚无统一的,公认的且具有代表性的标准,这可能是导致阴性结果的原因之一,也因此导致临床指导意义较弱;④纳入合并分析研究的部分数据是经过换算得到的,可能与原始数据存在些许偏差。⑤用于诊断及判定疗效的标准不一,尚无统一的共识。

4.4 展望

综上所述,本Meta分析结果表明,穴位贴敷结合西药或其他中医疗法治疗类风湿性关节炎的临床疗效优于西药,且避免了西药引起的一系列较为严重的胃肠道反应。展现了穴位贴敷疗法治疗该病的独特优势,提示穴位贴敷疗法用于临床治疗类风湿性关节炎是切实可行的,但由于研究的局限性,临床应用指导意义较弱,因此,该结论需要进一步的更多更高质量的随机对照试验的结果加以验证。因此,在今后应制定更完整和统一的临床标准,规范研究试验设计,注重随机分配方法的应用,分配隐藏的实施和盲法的设置,提高实验方法的质量,进一步阐明应用穴位贴敷疗法治疗类风湿性关节炎的临床疗效,使结论更加可信,且应注意穴位贴敷治疗与皮肤接触所引起的过敏问题,力求改善这一缺点,使得穴位贴敷疗法的安全性得到充分保障,为其临床的应用打下坚实的基础。