针刺治疗脑卒中后吞咽障碍研究中疾病分型问题的探讨

王瑞琦,李礼,樊小农,沈燕,王舒

(1.天津中医药大学第一附属医院,天津 300381; 2.天津中医药大学,天津 300381;3.国家中医针灸临床医学研究中心,天津 300381; 4.天津市针灸学重点实验室,天津 300381;5.国家中医药管理局脑病针刺疗法重点实验室,天津 300381)

45%~65%的脑卒中患者[1]因大脑皮层、基底节、内囊、脑干等部位损伤,出现运动障碍、瘫痪、认知或交流障碍,导致吞咽相关功能受损,不能安全有效地把食物输送到胃内而出现吞咽障碍[2]。卒中后吞咽障碍可能导致胸部感染、肺炎、营养不良等问题,阻碍患者康复,使住院时间延长,死亡风险增加[3]。因此,卒中后吞咽障碍的治疗是领域内持续关注的热点问题。国际上针对中风后吞咽障碍的治疗方法主要包括康复训练、外科治疗、药物、神经肌肉电刺激等,不同疗法均有一定疗效,但仍没有公认推荐的常规治疗方法[4]。

针刺治疗中风后吞咽障碍安全有效[5-7],已得到专家共识[8]和临床指南的推荐[9-10],但推荐强度和证据等级均不高(Ⅱ推荐,B级证据)。为了改善这一现状,需对现有证据进行总结和梳理,分析存在的问题,明确后续工作方向。笔者通过梳理吞咽障碍相关临床研究,发现国内外学者在对卒中后吞咽障碍进行分型时,侧重点有所不同:国内学者,尤其是在中医药领域,常根据脑卒中的病灶部位不同,开展针对真性延髓麻痹或假性延髓麻痹的研究,而在国际上,研究者更重视根据吞咽障碍的发生阶段进行分型,例如口腔期、咽期与食管期。鉴于吞咽障碍的分型可能对预后判断和针刺方案选择发挥关键作用,笔者现将脑卒中后吞咽障碍的两种分型方式进行综述如下。

1 病灶部位分型

脑卒中按病灶部位分型的方式有如下几种[11-13]:

表1 常见脑卒中病灶部位分型

虽然根据具体病灶部位进行分型可以有助于分析患者预后情况,但因为病灶部位较多,在临床研究中,对单个病灶分型的研究会出现外推性差的问题,而对总体吞咽困难的研究中则很难实现组间各个分型的平衡;而OCSP分型的诊断主要在超急性期,还未进行影像学诊断前,通过临床症状对患者进行分型,以指导后续治疗,但因诊断过程不涉及无影像学、化验检查等信息,分型结果难免存在一定的偏倚[12]。因此需要更符合研究需求,又贴合临床实际的脑卒中后吞咽障碍分型。

临床研究者多将脑卒中后吞咽障碍按是否存在延髓麻痹而分为真性延髓麻痹与假性延髓麻痹。根据颅脑MRI检查结果,凡是病变部位在延髓,直接损害了延髓或相关的颅神经者,称为真性延髓麻痹,或真性球麻痹;而病变在脑桥或脑桥以上的部位,造成延脑内运动神经核失去上部神经的支配,而出现类似真性球麻痹的吞咽障碍等症状,称为假性延髓麻痹,或假性球麻痹[14],二者在调节机制上也有所差异[15]。因此,病灶分型对预后和针刺治疗敏感性的影响也是值得关注的问题。

临床医生普遍认为,真性延髓麻痹较之假性延髓麻痹更为严重且迁延难愈。研究也同样发现:真性延髓麻痹患者吞咽障碍程度更重[16],误吸发生率更高[17],病死率更高,康复难度更大[18-19]。由此可知,按病灶部位界定的卒中后吞咽障碍分型有利于准确评估脑卒中后吞咽障碍患者的病情及预后。

在真性、假性延髓麻痹对针刺治疗的敏感性方面,依然存在争议。一项针刺治疗卒中后吞咽障碍的Meta分析发现针刺对假性延髓麻痹的患者疗效更好[5],也有研究显示,针刺对延髓梗死型吞咽障碍患者效果更佳[20]。笔者试图分析发生这种矛盾结果的原因:真、假性延髓麻痹,虽然在病灶部位上有所差异,但这样的分型方式并不利于针对性选择针刺治疗方案,所以研究者无法对二者的针刺治疗方案进行区分,研究者多采用同一针刺方法。而同一针刺方法可能对真、假性延髓麻痹的治疗效果不相同,而不同研究中选择的针刺方案可能对同一分型的治疗效果也有所不同。

2 吞咽阶段分型

吞咽障碍可能涉及吞咽运动相关的一个或多个器官,因损伤器官的位置不同导致障碍发生在吞咽的不同阶段,以此将吞咽障碍分为口腔期、咽期、食管期[7]。正常的口腔期吞咽需要完好的双唇肌肉阻止食物流出、完好的舌肌运动将食团往后推送、完好的两颊肌肉控制食物不残留于两侧颊沟、正常的颚肌以保持呼吸,以上任一个肌肉活动异常就会导致口腔期吞咽障碍;咽缩肌无力、咽肌不协调、吞咽时喉部上抬以及前移运动不足或不能则会导致咽期吞咽障碍,继而引发误吸或反流;若食管肌肉顺序收缩失调,或神经调节受损,则导致食管期吞咽障碍[2]。诸多吞咽障碍专家共识均提及需要对吞咽障碍发生阶段进行评估[21-24]。这一分型也对预后和针刺治疗有一定的影响。

咽期存在误吸,以及食管期存在反流的患者,发生吸入性肺炎的风险较高;若食管期存在进行性吞咽障碍,则考虑伴有占位性病变。

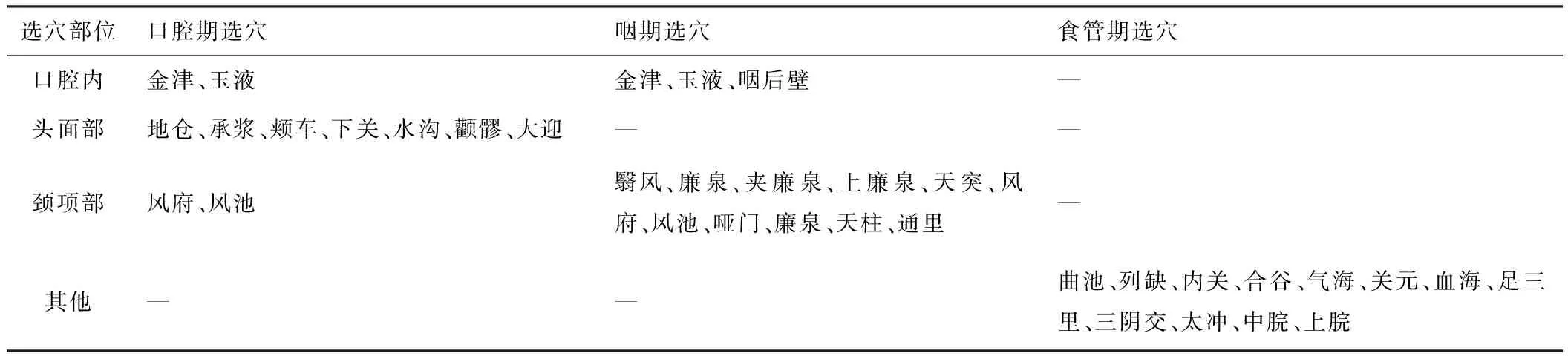

西医疗法常根据吞咽障碍发生的阶段不同,特异性选择具体治疗措施。口腔期吞咽障碍可选用口腔运动训练或更改食物性状;咽期可进行冷热、或电磁刺激;食管期多选用药物疗法[2]。而对针刺相关文献进行研究,也发现部分研究者针对吞咽障碍发生的阶段特异性选择针刺穴位[25-29],笔者粗略总结如下:

表2 脑卒中后吞咽障碍患者功能分期取穴

由表2可见,对于口腔期、咽期吞咽障碍多选取局部穴位,食管期多选取远端穴位。本着“经络所过,主治所及”的取穴原则,足阳明胃经、足少阳胆经、足阳明大肠经及任脉等经脉都经过口咽部,为局部取穴提供中医理论依据;且现代解剖发现,针刺局部穴位能刺激面、舌咽、迷走、舌下等神经改善咀嚼、舌骨上、舌骨下、舌、咽等肌群功能。而食管期吞咽障碍因其病变部位在身体深部,针刺局部不易传达病所,临床多取远端四肢取穴,治以调和气血、补益正气。虽然在具体穴位选择上不完全一致,部分穴位,例如金津、玉液,或许对于口腔期及咽期均具有治疗作用,这一思路可以指导临床医师在针刺治疗时根据吞咽障碍发生的阶段选择合适的腧穴配伍和刺激方法。

3 讨论

3.1 概述

卒中发病后,瘀血、肝风、痰浊等病理因素蒙蔽脑窍,导致窍闭神匿,神不导气于口、舌、咽、喉,关窍闭阻,出现吞咽困难。中医学将其归属于“中风”“喑痱”“噎嗝”等范畴。随着卒中发病率的增高,其所致的吞咽障碍患者人数也将逐渐增加,针灸治疗吞咽障碍在临床广泛应用,取得了很好的疗效,得到行业内认可,但继续深入细化研究,才能让针灸在更大范围内得到认可。

3.2 病灶部位分型的局限性

无论是根据病灶部位进行分型,还是对吞咽障碍阶段进行分型,其根本目的都是对疾病预后做判断,寻找最优效的治疗方案,以减轻患者的痛苦,提高患者的生活质量。通过对上文论述的总结,笔者认为按病灶部位分型方法(真性延髓麻痹、假性延髓麻痹)可以指导对患者病情及总体预后的评估,然而病灶部位是否影响针刺改善吞咽功能的效应尚无定论。在实际针刺治疗脑卒中后吞咽障碍的研究中,研究者需要考虑脑梗死病灶的影响,或设立研究问题,分析二者的预后差异;或仅纳入单一人群减少混杂因素;或利用特定分组方法保证组间病灶部位的可比性。

3.3 吞咽阶段分型的局限性

而根据吞咽障碍阶段的分型(口腔期吞咽障碍、咽期吞咽障碍、食管期吞咽障碍)可以为临床制定针刺方案提供参考,虽然笔者粗略梳理了几位研究者针对不同阶段的腧穴配伍方案,但还需要进一步通过研究验证最优效腧穴配伍方案。此外,针刺手法、进针角度、深度等参数同样是针刺效应的重要影响因素,也需要在研究过程中加以考虑。

3.4 其他问题

在根据吞咽障碍阶段进行分型方面,笔者发现另一问题:国际上,吞咽障碍初步筛查时常利用洼田饮水了解患者饮水的呛咳情况,而其诊断和评价的“金标准”需要依靠仪器检查完成,包括视吞咽造影检查(VFSS)和纤维内窥镜下吞咽功能检查法(FEES)等[30-31],但多数国内针刺研究仅仅利用洼田饮水进行效应评估。洼田饮水的评估结果不仅很大程度上取决于患者的敏感程度,而且无法对吞咽障碍发生的阶段进行很好界定。利用更体系的方法,提高卒中后吞咽障碍诊断程度,明确吞咽障碍发生阶段,可能有利于临床针刺方案的选择和治疗效果的提高。

综上所述,两种脑卒中后吞咽障碍的分型研究方式都对疾病具有临床意义,一些研究者因此试图探寻两种分型方式是否存在相关联系,李爱东等人发现大脑皮层损伤多易导致口腔期受累,而脑干及小脑损伤易导致患者咽期或口咽期同时受累,应及时给予相应的康复干预[32]。该研究表明两种分型方式存在部分联系,今后研究者应在此基础上继续探究二者的联系,为临床评估、治疗和研究提供参考。