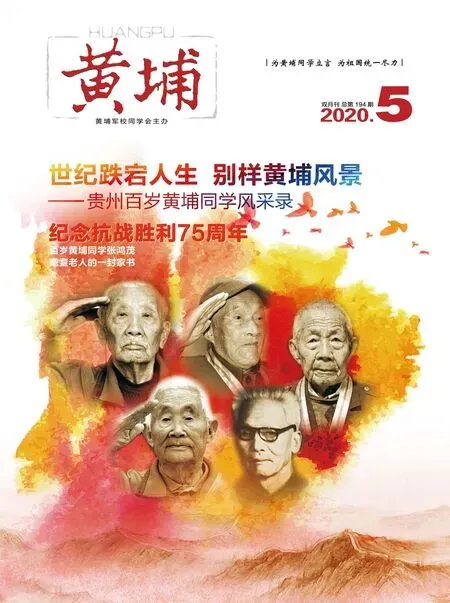

战时军中“顺风耳” 晚年续写黄埔情

—— 访十四期同学郭学圣

□ 华廷凯

郭学圣,又名郭经华,男,1916年农历四月初八生,黑龙江哈尔滨人,黄埔军校14期通信兵科毕业。抗战期间,作为通信技术人员奔赴浙江、湖南、广西等抗日前线,亲历第二次长沙会战。历任通信兵排长、连长。在西南游击干部培训班、贵州独山黄埔军校四分校任通信教官。长期在部队从事招募和训练新兵、通讯和教学工作。1949年,在兴仁随贵州西南绥靖公署司令部起义。中华人民共和国成立后,先后在安顺市多个部门工作。现为民革党员、黄埔军校同学会理事、贵州省黄埔军校同学会理事、安顺市黄埔联络组负责人。

享有军中 顺风耳 之誉的通信兵,是首长的耳目,军队的神经。如今,生活在安顺市已104岁的黄埔老人郭学圣,当年立志报考黄埔军校步兵科,却考入黄埔军校通信科,成为一名通讯兵。随后,他驰骋于长沙会战的抗日疆场,在西南游干班、四分校的讲堂上讲授通讯知识。晚年,又将一腔黄埔情倾注在促进黔台交流和祖国和平统一的事业中。

从学校宣传抗日到只身勇闯山海关

当时,我正在黑龙江省呼兰县县立中学读书。九一八事变爆发后,沈阳被日军轰炸的消息传遍整个学校,尽管学校还能照常上课,但紧张、愤怒的气氛已在校园内弥漫开。”郭学圣回忆。

1931年11月,齐齐哈尔市爆发了由马占山将军指挥的江桥抗战,打响了自九一八事件以来的国人抗战第一枪”,抗日的烽火四处蔓延。郭学圣加入了学校的抗日救国宣传队,到学校、机关、公园等群众经常聚集的地方贴标语、发传单,揭露日本侵略中国的罪行。他还向身边同学传播抗战前线的新消息,并鼓励同学们加入抗战队伍,帮助部队从后方运送粮食到前线、搭建呼兰河桥等。

1936年冬,抗日救国宣传队引起了日军特务的注意,他们开始在学校大肆调查、逮捕抗日分子。郭学圣成为抓捕对象,他被迫登上开往北平的火车,开始了流亡生涯。12月11日晚,火车到达山海关站,化装成农民的郭学圣逃过了日军的严密盘查,侥幸过关,到达北京后,在北平兢存中学短暂求学。

黄埔受训 练就军中“顺风耳”

郭学圣回忆:“七七事变爆发后,经常看到天上不时有飞机飞来飞去,城外的枪声也愈发密集,北平局势越来越紧张。我就想报考军校,待学成本领就杀回老家去。”

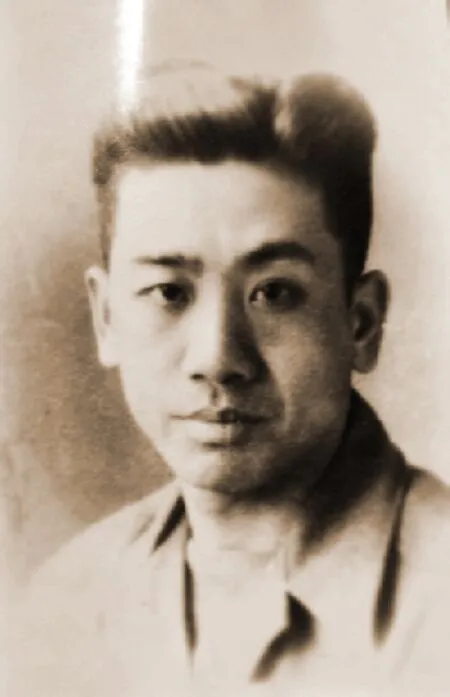

/ 1931 年,郭学圣(右)与堂兄、姐夫合影。

1937年,经南京的同乡会和东北流亡学生青年救济处推荐,并得到马占山将军秘书的帮助,郭学圣报考黄埔军校。“当时入学考试很严格,因我国文(语文)、英语等科目成绩都很好,英语提笔就能写,所以很有信心。面试过程中,现场考核军官军服笔挺、皮靴锃亮,腰挂佩剑,神气威武,对考生要求也很严格,考试时只要坐姿不端正就会被取消考试资格。”当初报考军校的情景,郭学圣至今历历在目。

10月,经过严格的初试和复试,郭学圣考入黄埔军校14期通信兵科。通信兵所负责的任务技术性、专业性、保密性、时效性都很强,军校要求严格、训练紧张。后因上海、南京相继沦陷,学校被迫西迁成都。郭学圣经过一年多的学习训练,掌握了过硬的通讯技术,成为一名优秀通讯生。由于战事日益紧张,加之抗战前线需要,郭学圣军校毕业后,被分到通信兵团,成为部队的 千里眼 顺风耳”。

/ 青年郭学圣。

两位黄埔生的战地婚姻

有一种爱情叫相濡以沫,而历经抗战烽火洗礼的爱情,更加神圣忠贞、弥足珍贵。

1939年底,郭学圣接到一个特殊的任务,到 西南游击干部训练班 培训新兵。培训班上有一位女学员名叫汪雪芳,出生于安徽皖南书香门第,父亲惨遭日寇打伤致死。身负国仇家恨的她,15岁就参加新四军领导的抗日剧团,后加入共产党。同年考入郎溪战地服务团,次年考入军训部办的战士3团,成为一名光荣的女兵。1939年底,被保送到西南游击干部训练班 受训。

在 西南游干班 学习期间,汪雪芳与郭学圣相识。情窦初开的汪雪芳与帅气英武的教官郭学圣在训练过程中相互倾慕,最后坚定地走到一起。1940年11月21日,这是郭学圣铭记于心的日子。这一天,在部队军官同事的见证下,他们正式订婚,后来在抗战前线举行了朴素而又热闹的婚礼。

从1940年结婚到1949年中华人民共和国成立的9年间,正值国家民族危亡之际,容不得他们有过多儿女情长,两人聚少离多,每次相聚的时间也非常短暂。他们分离期间常牵挂着对方,担忧对方的安危。“那个年代不像现在通讯这么发达,唯一的联系方式只有写信。可部队随着战事发展,工作地点并不固定,即使写信也不知道往哪写。我们有个默契,没有消息就是最好的消息。”回顾这段经历,老人依然幸福而甜蜜。

/ 郭学圣(右)、汪雪芳(左)夫妇合影。

/ 郭学圣(右)与汪雪芳(左)合影。

如今,汪雪芳老人已去世好几年,郭学圣仍将两人的红绸订婚书视若珍宝。历经岁月洗礼的小小红绸订婚书,已成为这对黄埔伉俪跨越70多个年头忠贞爱情的见证。

亲历第二次长沙会战 担任军校通讯官

1941年9月,第二次长沙会战爆发,郭学圣在国防部直属通信兵第2团第4营13连任准尉见习官。接到部队紧急赶赴长沙执行抢运重要通信器材的命令,郭学圣立即带领一个连的战士冒着枪林弹雨渡过湘江到达长沙城,将从德国进口的电话机、皮挂机和电台发报机整整20多箱通讯器材运往码头,水运至湘潭后再趁天黑送上火车,最终将通讯器材完好无损地转运至大后方。

战役中,郭学圣经常和战友深入前线,保障通讯畅通。据郭老回忆,当时我军的武器、通信装备都不如日军先进,但我们的作战方法灵活,敌人来了就躲进山里,然后伺机包围反击,并歼灭他们。

郭老说:“我们通信兵经常在架设电线的地方,采用技术手段窃听日军电讯。有时漆黑的夜里,就趴在地垄上,在日军眼皮底下窃听情报。根据长时间的作战经验,我们能从听声音、辨脚步来判断敌情。日军来了,我们就趴下,待日军从面前走过后再爬起来继续窃听。”

1942年,郭学圣受命再次踏入黄埔军校的大门,继续学习军事技能和通讯知识。培训结束后,回湖南衡阳归队。后考入独山黄埔军校四分校担任通信教官,其间,不仅承担军校的培训任务,还到当地的独山中学担任训导主任、体育老师和童子军教官,为当地的教育事业、体育发展做出了积极贡献。1944年底,“黔南事变 爆发,黄埔军校四分校迁址继续办学。郭学圣随军校师生向贵阳、遵义等地撤离。

郭老回忆自己的从军生涯时说:“当年自己原本打算报考步科,不想却成了一名通讯技术军人,未能和日寇面对面交锋。但抗战过程中,我发现无论敌前还是敌后,承担的使命都是一样的,是缺一不可的。我们通信兵就像指挥官的 眼睛 和 耳朵’,获取的信息和发出的命令,直接关系着战争的胜败。后来,又进军校当通讯兵教官,将自己所学贡献给抗战事业。如今回想起来,未能当上步兵有些许遗憾,但能成为一名通信兵,我倍感自豪。”

黄埔情注黔台交流

抗战胜利后,黄埔军校四分校被裁撤,郭学圣先后到遵义第4军官总队、黔西南绥靖公署司令部等任职。1949年,随部队在兴仁起义。中华人民共和国成立后,郭学圣定居安顺,充分发挥自己专长,积极投身和服务国家建设,先后在安顺工商联、国营无线电厂、安顺地区邮政局、民革安顺市委等单位,长期从事无线电维修与管理、载波通讯和人才培养等工作。

/ 郭学圣的军礼照。

/ 贵州省黄埔军校同学会秘书长杨震环看望郭学圣。

1985年,他加入了民革,之后,又担任安顺民革祖国统一工作委员会主任8年之久。他始终秉承黄埔军校同学会 发扬黄埔精神,联络同学感情,促进祖国统一,致力振兴中华 的宗旨。帮助协调解决当地黄埔同学实际困难,积极联系在台胞弟郭学文等亲属和在台同学、同乡,宣传党的方针政策,劝说他们经常回大陆走走看看。并利用自己的特殊身份,不断加强与海内外黄埔同学的联系沟通,为团结海内外中华儿女热爱祖国、建设祖国、促进祖国统一发挥了纽带作用。

今年,104岁的郭老当选为黄埔军校同学会第六届理事会理事,继续走在他钟爱的黄埔事业大道上。