“永恒的女性”

李晶

19世纪中期在法国喜歌剧院一种新型的歌剧正在崛起,受到法国各个阶层听众的欢迎,逐步替代了大歌剧的统治地位,这就是抒情歌剧(Opéra lyrique)。古诺的《浮士德》(Faust,1859)、《罗密欧与朱丽叶》(Roméo et Juliette,1867)托马的《迷娘》(Mignon,1866)、马斯内的《玛侬》(Manon,1884)、《维特》(Werther,1892)、《黛依丝》(Thais,1894)等均为典型剧目。其中,歌剧《浮士德》受到观众空前的欢迎和喜爱,1883年美国大都会歌剧院选择其作为歌剧院落成典礼上演作品。古诺在当时受到了高度的尊崇,其地位体现在豪华的旧歌剧院中装饰舞台台口处的拱门上,他的名字赫然与最伟大的歌剧作曲家——莫扎特、威尔第、瓦格纳等并肩排列。作品自首演150多年以来,受观众欢迎的程度有增无减,被译成20多种语言在世界各地上演,20世纪中叶以前《浮士德》的演出数量往往多于剧院其他的保留歌剧作品。时至今日,它仍然是全球最主要的歌剧院中重要的保留剧目之一,为观众所熟知。

一、古诺与歌剧《浮士德》的创作

古诺的《浮士德》创作于1859年,脚本是由法国剧作家 J. 巴比埃[1](Jules Barbier,1825--1901)和 M. 卡雷(Michel Carre,1819--1872)撰写的。后者原根据歌德原作写了一出名为《浮士德与玛格丽特》的话剧,颇受好评,亦成为歌剧脚本的直接来源。1859年《浮士德》首演之后,古诺对其进行了修改。1864年在英国伦敦演出时,在第二幕中加入了玛格丽特哥哥瓦伦丁的咏叹调,1869年在巴黎大歌剧院演出时,将对白改为宣叙调,并为第五幕中“瓦尔普吉斯之夜”谱写了芭蕾舞场景。

古诺之所以选择《浮士德》进行创作,源自于浮士德题材的吸引力。在歌德的笔下,浮士德不再是传说中自私而诡异的术士,而被塑造成浪漫主义英雄的原型,是新时代奋斗不息的理想主义者。他对现实不满,渴望借助魔鬼梅菲斯特的帮助,经历一次次的历险来实现自我的价值,寻找人生的真义;而永不满足、自强不息的进取心又使他不断重新开始,直至生命的终结。浮士德形象以及诗剧所包含的文化哲理意蕴成为吸引19世纪作曲家频繁为其创作的主要原因。

由于《浮士德》篇幅长大、内容庞杂、内涵深刻,想用歌剧这一体裁全面而完整地再现原著是不可能的,也不可能取得成功。因此,古诺的歌剧《浮士德》(在德国上演时曾被更名为《玛格丽特》)集中在诗剧上部中关于浮士德与玛格丽特的爱情故事。更重要的是,古诺将音乐创作的重心从浮士德转移到玛格丽特身上,表述了人受诱惑而导致犯罪,从真诚的忏悔到灵魂被救赎的主题。古诺增加了浮士德诱惑玛格丽特的一些情节,着力描述了两人田园般的爱情、浮士德抛弃玛格丽特的轻率以及玛格丽特对爱情的执着,为自己犯下罪恶虔诚忏悔等内容,呈现出人间的善恶之争、利欲圣洁之争、沉沦救赎之争。歌剧中处处都展示着强烈的宗教讯息,反映了古诺虔诚的宗教信念。尤其是歌剧以“玛格丽特的救赎”为结尾,暗示着玛格丽特是浮士德的灵魂获得救赎的关键。终场的合唱扩展了文学文本,以达到更为深刻的寓意。[2]可以说,古诺在戏剧布局、人物关系、重唱合唱以及配器手法等方面对玛格丽特形象的塑造有细致的考虑,以此突出“女性救赎”的主题。

二、叙事结构与人物关系的设置

(一)“U型”的叙事结构

歌剧《浮士德》的剧情大意是:年迈的学者浮士德一生陷于空想和思考之中,厌倦生命想一死了之。魔鬼梅菲斯特前来引诱他。浮士德以出卖灵魂为筹码重新拥有了青春,并赢得了少女玛格丽特的爱情。玛格丽特怀孕后遭浮士德抛弃,其兄长瓦伦丁不能容忍妹妹受辱,在与浮士德的决斗中不幸丧生。玛格丽特精神错乱,杀死婴儿后被判入狱。浮士德前去营救,玛格丽特拒绝逃生,她的灵魂由天使引升天国。

全剧共分为五幕,依据情节的发展设置了四个间歇,采用了“U型”叙事结构,与诺思洛普·弗莱(Northrop Frye,1912—1991)对《圣经》叙事的解读理论有异曲同工之处。[3] 《浮士德》的第一幕为“开场”,这一幕虽然比较短小,但结构相对严谨凝练。主要介绍了两位男主人公——浮士德和魔鬼梅菲斯特之间的契约关系,梅菲斯特用幻术让年迈的浮士德看到正在纺织的玛格丽特,浮士德被玛格丽特所吸引,毫不犹豫地签下了与魔鬼的契约。因而,玛格丽特是戏剧冲突的核心所在,她的美貌成为浮士德想去追逐的欲望,是迈向堕落的第一步。在第二幕中,男女主人公相遇。按照当时的戏剧手法,有两种可以选择的场所:客厅或是大街上。由于玛格丽特的身份不同于茶花女薇奥列塔,因此脚本在此选择的是后一种。但古诺并没有让玛格丽特在第一场中出现,而是延后至第二幕的最后一场,即第五场才出现。女主人公虽然姗姗来迟,但前面几场在情节上一直围绕着她而推进的。此时,玛格丽特受到珠宝的诱惑,陷入了梅菲斯特设计的圈套。随之而来的是浮士德无情的抛弃。玛格丽特因未婚先孕而遭到村民的谴责和唾弃,她前往教堂祈祷,以期赎清自己的罪恶。梅菲斯特来到教堂胁迫玛格丽特,这是全剧最阴暗的时刻。当哥哥瓦伦丁回鄉得知消息,与浮士德决斗而致死,玛格丽特深陷自责和悔恨之中,后因神志不清而杀死孩子,被关进监狱中等待处罚,她的处境跌落至黑暗的深渊。

可以说,前四幕的叙事呈悲剧式下降,玛格丽特的命运跌落至最低谷。歌剧的叙事在最后一幕呈现上扬的趋势。第五幕中浮士德前去监狱营救玛格丽特,而“救赎”的希望并不在浮士德,而是来自于玛格丽特的信念,她的决定成为扭转剧情的关键。玛格丽特凭借坚定的信仰,识破了梅菲斯特的真面目,以自我牺牲使灵魂得以“救赎”。[4]终场戏剧节奏加快,伴随着终曲天使们的合唱,戏剧高潮达到了最顶点。所有的一切都奔向玛格丽特引领浮士德走出黑暗,灵魂得到救赎的结局。

(二)人物关系的设置

古诺在《浮士德》中增加了原作中没有的人物和情景,扩充了一些在原作中处于次要地位的附属情节,以符合歌剧的创作惯例和要求。作品先后出现的人物有浮士德(Faust,男高音)、梅菲斯特(Méphistophélès,男低音)、瓦伦丁(Valentin,男中音)、布兰德(Brander,男中音)玛格丽特(Marguerite,女高音)、西贝尔(Siebel,女高音)、马尔塔(Martha,女中音)等以及少女、士兵、学生、村民、天使、魔鬼等一组组合唱中的人物。其中瓦伦丁、西贝尔、马尔特是陪衬和凸显玛格丽特的次要人物,整部歌剧是围绕玛格丽特、浮士德、梅菲斯特三个主要人物展开剧情的。

由于戏剧份量明显转移到玛格丽特的身上,古诺和他的脚本作家不得不为此设计一些围绕在女主人身边的小角色,即哥哥瓦伦丁和追求者西贝尔。他们在歌德的剧中并没有过多的着墨和戏份,但在古诺的笔下却发挥了小角色的价值。

瓦伦丁在歌剧中提前出现是古诺对原著的一处巧妙改动,这使得古诺可以用音乐来展现兄妹之间亲密的关系。瓦伦丁在咏叹调《妹妹给我的礼物》中,声称要离开玛格丽特去打仗,祈求上帝在他不在时保护自己的妹妹。此外,古诺对歌德的“瓦伦丁之死”进行了高度个人化的改编。就剧情发展而言,“瓦伦廷之死”居于次要的地位,但从内容来看,却有着不可或缺的意义。一是,他的死是浮士德和梅菲斯特所犯罪行的见证,同谋者的关系使得两人更加紧密地结合在一起;二是,瓦伦丁的行为和语言无疑加速了剧情的进展,他对玛格丽特的诅咒是压倒女主角的最后一根稻草,导致她陷入癫狂而走上绝路。古诺之所以对瓦伦丁有所著墨,主要是为了凸显玛格丽特的无辜和不幸,让观众真切地感受到她在遭到爱人背弃和亲人唾弃的万念俱灰,同情和怜悯亦油然而生。这也为最终玛格丽特的灵魂进入天堂,因坚定的信念得到救赎而埋下伏笔。

西贝尔的戏份明显不如瓦伦丁。在歌德的戏剧中,西贝尔仅仅在奥尔巴赫酒馆的那一幕中出现,而古诺在歌剧中给予他一个完整的新形象。他是以浮士德的情敌身份出现,增加了一定的戏剧性。剧中西贝尔是“穿裤子的角色”,与莫扎特塑造的凯鲁比诺一样,是散发着感性生命光彩的普通人,向往一份纯真美好的爱情。然而,他献上的玫瑰花没能敌过梅菲斯特珠宝的诱惑,玛格丽特的虚荣心在“珠宝之歌”中得到淋漓尽致的体现,而犯下了所谓的“原罪”。玛格丽特最终也为此付出了代价,以自我牺牲赎清了罪恶。

同时,西贝尔身上也具有普通人的一份同情和善良,当瓦伦丁大骂玛格丽特,为妹妹的行为感到羞耻和暴怒时,西贝尔不停地劝说他原谅玛格丽特,认为她是无辜的,则从另一个侧面加深了玛格丽特的不幸。这个无辜被骗的女孩最终为爱情付出沉重的代价。而“无辜”正是成为救赎者的先天条件。[5]

三、玛格丽特的形象塑造与寓意

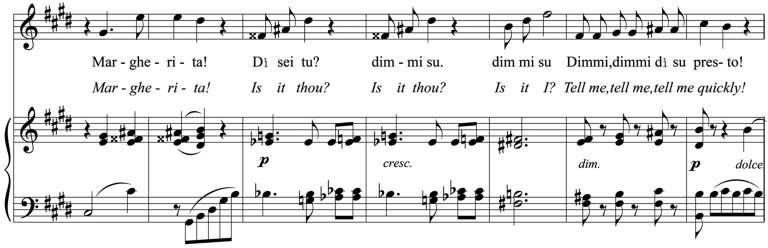

谱例1 玛格丽特“珠宝之歌”中的短小的发问动机

玛格丽特是歌剧塑造和表现的中心。古诺将重点放在了玛格丽特形象的蜕变上,集中于自然淳朴的少女如何受到诱惑而犯下错误,继而被爱人和亲人抛弃,以及最终因坚守信念而获得灵魂“救赎”的情节上。

(一)自然淳朴的少女形象

单纯的少女遭人诱惑而走上堕落,是法国第二帝国时期最典型的悲剧。在这样的社会里,像玛格丽特这样怀着对美好生活的向往和对爱情倾慕的纯洁少女,只因为受到诱惑犯下错误,而堕入痛苦的深渊,遭到众人的歧视、魔鬼的惩罚和法律的判决。在剧中,古诺首先展现的是玛格丽特少女的形象。

第二幕第五场中,广场上的群众们跳起了圆舞曲,D大调的旋律充满青春活力,呈现了一幅众人狂欢、载歌载舞的画面。浮士德在人群中发现了玛格丽特,迫不及待地向她倾吐了爱意,这是玛格丽特与浮士德的第一次对话。玛格丽特的戏份并不多,只是简短的几句话语,却贴切地表现了少女羞涩含蓄的神态,她完全被浮士德大胆的表白吓到了。玛格丽特的回答虽然内容坚定,但音乐却不坚定,力度很弱,旋律以级进进行为主,没有大幅度的跳动。这段简朴的音乐既表现出玛格丽特纯洁善良的性格特征,但也暗示着她性格的另一面——自卑与脆弱。

第三幕中,玛格丽特外出回来,她独唱了两首很有份量的歌曲。一首是直接来自歌德的文本,名为《图勒王叙事曲》(Ballad of the King of Thulé);另一首则是经常在音乐会上单独演唱的《珠宝之歌》(O ciel!quanti gioiel!)。玛格丽特对早些时候遇见的浮士德陷入了沉思。《图勒王叙事曲》是一首短小的爱情舞曲,具有重要的隐喻性,暗示着玛格丽特最终令人心酸的结局。

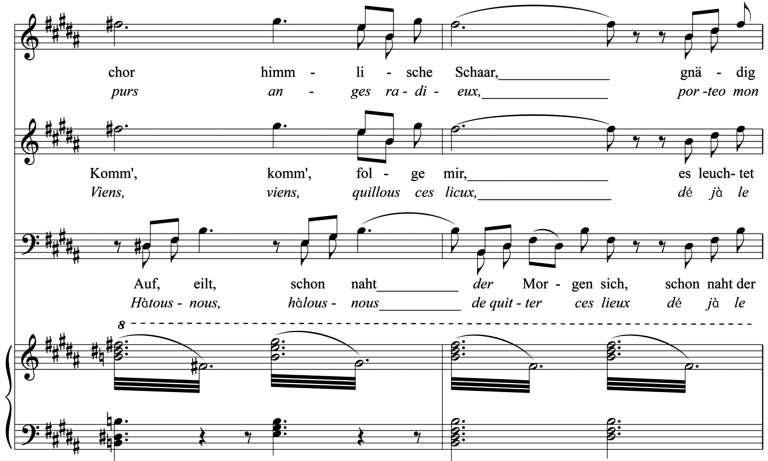

随后,玛格丽特发现了纯洁的花束和华美的珠宝盒,她选择了珠宝盒,暴露了她爱慕虚荣的性格弱点。她一边饰带珠宝,一边唱起了著名的《珠宝之歌》。这是歌剧中古诺所创作的最接近意大利歌唱处理的片段,生动地捕捉到一个少女无法抑制用华丽的珠宝打扮自己的心态,幻想着美妙爱情的到来。咏叹调从E大调开始,8小节的前奏采用圆舞曲风格的节奏,波浪式的旋律加上轻巧的跳音,营造出一种美妙幻想的气氛。咏叹调是带再现的单三部曲式,第一段(9—20小节)开始是一个长达四小节的颤音,表现了玛格丽特发现珠宝时激动、吃惊的心情。紧接着旋律以八分音符的跳音进行为主,配以分解和弦的形式出现,生动地表现了纯真少女的愉悦。

第一段中三个乐句紧密衔接,第二乐句的开始音是第一乐句结束音的高八度音,第三乐句的开始音是第二乐句的结束音,这种旋律创作手法使乐句句句紧接,情绪连贯。第三乐句的后半部分,旋律以一个短小发问动机(ⅹF—#A—#D)重复一次又接着向上四度模进,继而发展为一个迫不及待的问句,表达了玛格丽特看到镜中佩戴珠宝的自己无法抑制的狂喜和自我陶醉。

随后节奏型逐渐密集,音乐也随之激动起来,频频出现的大跳暗示了戏剧情节的发展。第三部分几乎是第一部分的重复,所不同的是它后面接了一个长大的尾声,音乐热情奔放而近乎疯狂,在结尾达到了高潮,并以强有力的后奏结束全曲,暗示着悲剧因素。这首咏叹调向我们展示了一个天真少女在受到诱惑时内心世界的起伏。

在第三幕第十场,玛格丽特与浮士德互道晚安,二重唱《天色已晚,再见》(Tardi si fa.)通常又被称为“花园二重唱”,表现了两位主人公不同的心境。在第二段中,浮士德的旋律上行跳进至高音回到句首音后,再进入高音区,表现了浮士德沉漫在美好爱情中的内心喜悦之情。而玛格丽特的唱段则接过浮士德的高音向低音区发展,并且结束在低音区中,表现了玛格丽特内心的自我反省和挣扎,是大胆迎接着美妙时刻的来临,还是要保持自己的纯洁和道德信仰。这两个唱段的旋律进行总体上来说是一个波浪式的,一升一降很好地表现出两个主人公在爱情到来时的不同表现。在第十二场,玛格丽特回到自己的小屋,打开窗户,对着月亮倾诉衷情。音乐抒情委婉,优美动听。在唱到高潮时,在一旁偷听的浮士德忍不住冲向窗口,抓住玛格丽特的手。紧接着,管弦乐队壮丽辉煌的音响覆盖了一切,表现了两位主人公沉浸在爱的激情之中,与魔鬼梅菲斯特发出的刺耳笑声与之形成鲜明的对比。接着一个不协和的和弦强力出现,预示着下一幕中玛格丽特的不幸遭遇。

(二)被抛弃的无辜形象

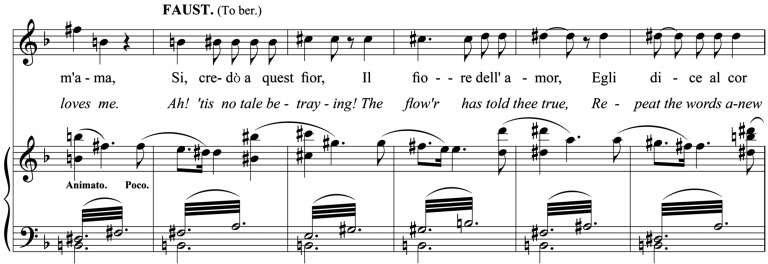

谱例2 玛格丽特的《纺织歌》

玛格丽特的《纺织歌》,与她的《图勒王叙事曲》一样,改编自歌德的文学版本。舒伯特就曾根据内容谱写了一首艺术歌曲《纺车旁的格蕾卿》,重复性的钢琴伴奏始终围绕着一个音符,生动地表现了纺车转动的轮子,短促的声乐旋律捕捉到一颗焦虑的、充满期待,并深陷痛苦的玛格丽特的形象。古诺的这首咏叹调借助乐队伴奏,试图与纺车的转动建立相似的关联。旋律采用较长的线条,比舒伯特的艺术歌曲更有流动性。但情绪更为压抑,颤音式音型的过渡表现出玛格丽特复杂的心情,对自己的未来忧心忡忡,而更多的则是对浮士德的思念和期盼。

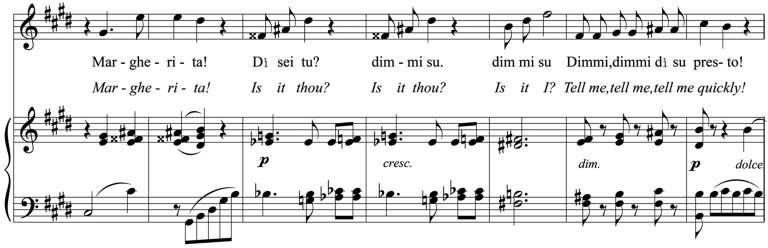

实际上,玛格丽特遭遇抛弃的暗示在歌剧音乐中不断的出现。例如,第三幕第十场玛格丽特与浮士德的花园二重唱中,第一段第二部分浮士德向玛格丽特做出承诺的宣叙调式的唱段中,短短六小节半音上行的旋律所配的和声中,连续运用减七、小小七、减小七、大小七、大小七、增大七等六个低音相同的七和弦及其转位,但七和弦都没有得到解决,从而大大加强了旋律的紧张程度。古诺借助和声的倾向性巧妙地表现了浮士德向玛格丽特承诺的荒谬,具有极大的讽刺作用,暗示着她会遭到无情抛弃的命运。

谱例3 浮士德在“花园二重唱”中对玛格丽特的承诺

面对村民们的鄙夷与指责,玛格丽特跑去教堂,这是她唯一可以去的避难所。她跪在地上祷告,为自己所作的一切忏悔、自责,祈求宽恕。爱的疯狂已经过去,背叛的痛苦降低了激情,让玛格丽特的灵魂在罪恶的压力下崩溃,被悔恨所折磨。她希望在悔改的淚水和虔诚的忏悔中洗净她的污点。这段“教堂场景”刻画了玛格丽特悔罪者的形象。这时,盯着猎物的恶魔梅菲斯特出现了。梅菲斯特前来威胁:“恶魔们,快来!狠狠地打她!”“你将受到惩罚!你将陷人地狱!”爱人的抛弃,旁人的冷眼,加之魔鬼的威胁和恐吓,玛格丽特在这场对决中陷入了崩溃的边缘。

“教堂场景”充分展示了古诺对宗教音乐的痴迷和写作的功力。他用音响为我们描绘出一幅阴暗的哥特式教堂的画面,古老的管风琴序曲,浓重的音响、阴暗的色调增加了背景的压抑,暗示着玛格丽特将陷入灵魂的困境和纠葛之中。而圣咏四声部的合唱则显示出教堂的庄严和神圣。古诺运用了调性和音色的对比手法,玛格丽特采用明亮的C大调,梅菲斯托则采用阴暗的c小调,突出了“善”与“恶”的二元对立。同时,用弦乐纤弱的音量表现玛格丽特的惊恐,而用铜管乐器的响亮表现梅菲斯托的凶狠无情。当玛格丽特发出最后祈求时,不断向上攀升的旋律表现她的虔诚和信念。梅菲斯特刺耳的笑声和玛格丽特痛苦的低吟交织在一起,衬托出女主人公内心的恐惧和微弱的反抗。突然,玛格丽特大声唱出了神圣庄严的歌调,有力地重复了三次,令梅菲斯特恐惧,合唱和乐队相互重叠的音响效果把歌剧推向了一个高潮。当梅菲斯特恶狠狠地唱到“当末日审判开始时,无论什么都将面临公正的裁决,报仇雪恨将化为乌有,”致使玛格丽特精神崩溃,可怜的女孩大叫一声后直接昏倒在地。可以说,“教堂场景”无论是从音乐上还是从视觉欣赏的角度,都是19世纪歌剧中最具震撼的场景之一,也为歌剧制作提供了较大的发挥和想象的空间。

(三)救赎的形象与寓意

玛格丽特的悲剧不可避免地发生了。面对哥哥和孩子的相继离开,世俗道德观念的谴责,她觉得自己成了堕落的女子,背上了“罪孽”之感,遭受着精神的折磨。在古诺的笔下,玛格丽特情感方面的苦痛和宗教信仰方面的真诚,经过音乐的渲染,显得更加真实可信。

第五幕,梅菲斯特把浮士德带去布罗肯(Brocken,德国最高的山峰)山上狂欢,企图让他忘掉玛格丽特。当浮士德看到了玛格丽特在监狱中的场景,萌生了负罪感,要求梅菲斯特解救她免于死刑。终场的“监狱场景”是古诺创作的另一个生动的案例。

这里我们要了解的是音乐怎样清晰地表达隐含在语言文本中的情感。浮士德在牢房中见到玛格丽特,而这时她已经丧失了理智。发疯场景在19世纪歌剧中很常见,女主人公也因此能够引起观众更多的同情,例如唐尼采蒂的歌剧《拉美莫尔的露琪亚》中的女主人公露琪亚在新婚之夜杀死了自己的丈夫而发疯。唐尼采蒂为露琪亚写作了长达15分钟的“发疯场景”,如同焰火一般展现了女高音的声音技巧和魅力。古诺对于玛格丽特发疯形象的表现虽然没有唐尼采蒂的篇幅长,但也极具感染力。在玛格丽特和浮士德监狱中的二重唱中,玛格丽特唱段中的同音不断重复,旋律主要由半音上行的音阶构成,短短9小节的旋律却频繁运用了减七和弦、大小七和弦等为之配和声,造成一种离调的倾向,而且大部分七和弦都解决到了三和弦的第二转位,从而增强了音乐的戏剧紧张感,表现了玛格丽特神情呆滞、精神恍惚的状态。

梅菲斯特不想因为一个女人而耽误他的计划,所以不断催促浮士德要抓紧时间带走玛格丽特。然而,当玛格丽特发现魔鬼就站在浮士德身边时,她识破了魔鬼的真面目,继而斥责浮士德,表示不想跟着浮士德和魔鬼走,并祈求上帝来拯救她的灵魂。三重唱拉开剧终的序幕。

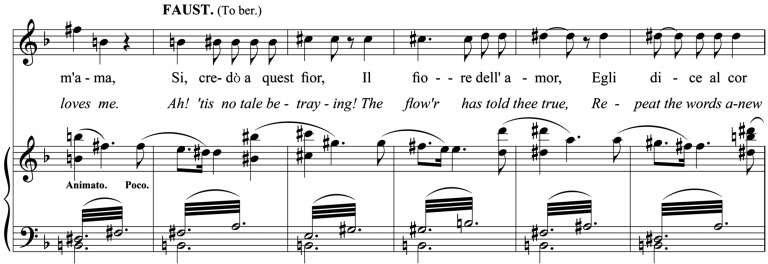

三重唱具有明确的“救赎”寓意和宗教指向性。玛格丽特高呼上帝和圣灵,祈求她的灵魂升入天堂。音乐在玛格丽特唱出“纯洁无暇的天使引领我的灵魂进入天堂”的歌词时,达到壮丽的情景。古诺三次重复了玛格丽特的旋律,形成上行的大二度转调,从G大调——A大调——B大调,随着音区不断的攀升,玛格丽特的情绪达到了高潮,虔诚的信念在音乐中表达的淋漓尽致。浮士德的声部一开始旋律较为平缓,衬托着玛格丽特,但仔细分析,他的旋律也呈现出大二度上行的趋势。当玛格丽特在B大调高唱赞歌时,浮士德与之重合在一起,表达出他内心向“善”的力量。在这里,古诺巧妙地暗示了浮士德最终得到救赎的结局。梅菲斯托声部一开始就出现了八度下行的“仆人”音型,意味着他对浮士德的诱惑。而后,古诺将玛格丽特声部的乐句加以裁截,形成短小、富有动力性的琶音音型,并用在梅菲斯托声部,成为推动音乐情绪发展的主导音型。

谱例4 终场三重唱中玛格丽特与浮士德声部的重合

玛格丽特的声部在不断上升过程中的紧迫感与旋律的宽广庄严混合在一起,制造了一种容光焕发的胜利情绪。值得注意的是,玛格丽特的圣化由一系列的转调加以实现的,从G大调转到A大调再到B大调最终上行落在C大调上,象征着灵魂的救赎不是轻易实现的,需要经受磨难与考验。当天使的合唱在C大调上响起时,意味着玛格丽特的灵魂升入了天堂。此前C大调在剧中出现过一次,是在第四幕“教堂场景”结束时出现,剧终的再度出现意味着最终的裁决,象征了歌剧中所有的行为和矛盾冲突在调性上得到了解决。歌剧在一派庄严的气氛中落下帷幕。

玛格丽特表面上看是有罪之人,但她内心始终不懈地寻求着真挚的爱情;她在教堂场景中与梅菲斯特有过正面的较量,凭借内心坚定的信念抵制了最后的诱惑。在剧终她的虔诚和牺牲得到回应,有罪的灵魂最终得救。作品中形而上学的意味在于——正是由于牺牲,才能获得“救赎”,才能触及上帝和人生的真谛。据此,《浮土德》获得了比普通的爱情歌剧更为深远的立意。[6]

歌剧《浮士德》剧照

黑格尔曾言,“一般来说,对于优美而高尚的女性,只有在爱情中才揭开周围世界和自己的内心世界,她才算在精神上脱胎出世。”[7]与19世纪绝大多数歌剧中的女主人公一样,玛格丽特为爱付出所有,自我牺牲的行为具有救赎的意味。古诺为了达到玛格丽特的救赎形象所产生的戏剧效果,前两种形象的塑造起到了一定的烘托效果,引发观众对她的困境产生同情,为剧终的情感宣泄做了铺垫。

可以说,玛格丽特对死亡惩罚的接受是获得救赎的关键。歌剧传达了以玛格丽特的无辜、自然淳朴角色的牺牲才能获得真正的“救赎”,这也使浮士德初次意识到了人性的力量。在歌德诗作最后,浮士德回忆起玛格丽特的爱情,在祈祷中摆脱了梅菲斯特的控制。玛格丽特的救赎行为显示了神圣的牺牲与人性的力量,这是古诺笔下玛格丽特角色的真正意义。郭沫若先生认为玛格丽特“是宗教家所理想的皈依情绪的人格化”,[8]古诺对玛格丽特的成功刻画,展示了女性所具有的人性的力量、爱的力量,给毁灭赋予了意义,体现出深切的人文主义关怀。这一切如同歌德在《浮士德》结尾的感悟与赞叹:“永恒的女性,引领我们飞升。”[9]

基金项目:2020年度教育部人文社科项目“十九世纪歌剧女性形象塑造及当代实践研究”(20YJ760042)阶段性研究成果

注释:

[1]巴比埃,法國诗人、脚本作家。他是卡莱的合作者,为法国重要的作曲家,如古诺、梅耶贝尔、比才、托马斯和奥芬巴赫提供歌剧脚本。

[2]HW Howard. Gounod's Faust: Opera of Redemption.Logos A Journal of Catholic Thought & Culture , 2009, 12(1):82.

[3](加)诺思洛普·弗莱著:《伟大的代码———圣经与文学》,郝振益等译,北京大学出版社,1998年版,第220页。

[4]林骧华主编:《西方文学批评术语辞典》,上海社会科学院出版社,1989年05月第1版,第107页。

[5]古诺:法国著名歌剧《浮士德》,孙慧双译,国际文化出版公司,1987年版,第185页。

[6]杨燕迪编:《乐声悠扬》,上海音乐出版社2000年版,第103-104页。

[7]黑格尔:《美学》(第二卷),朱光潜译,商务印书馆,1981年版,第35页。

[8]郭沫若:《浮士德简论》,引自郭沫若翻译《浮士德》,人民文学出版社,1983年版,第13页。

[9]歌德著:《浮士德》钱春绮译,上海译文出版社2011年版,第562页。