发现中国古陶瓷之美

□ 龙霄飞

美,时时刻刻存在于我们的生活中。但是要认识、欣赏美,我们需要一双发现美的眼睛。从古代艺术中汲取美的养分,对于身处纷繁芜杂的现代社会中的我们来说,或许能够有事半功倍的效果吧。陶瓷器在我们的的生活中随处可见,尤其是这些年来茶事、花事走入千家万户,人们对于陶瓷艺术美的追求也越来越高。但是不是我们对拿在手里的陶瓷器都能够了解这是不是一件具有艺术美的器物呢?美在哪里呢?您或许会说,一件器物美不美,仁者见仁,智者见智,每个人的理解不一样。诚然如此,但判定或解读一件陶瓷器物的美丑还是有一定的标准的,或者说还是有一个基本的共识吧。

古陶瓷首先是实用器,然后才是艺术品

陶瓷最开始是为实用而出现的器物,但用我们现在的眼光来看,陶瓷器物在客观上就具有一定的艺术成分和审美因素。随着时间的推移,人们逐渐认识到了陶瓷这种艺术成分和审美因素的存在,把陶瓷作为了包含艺术要素的日用品,作为观赏对象、装饰品来创造和鉴赏。

陶瓷很早就成为与铜器、玉器、竹木牙角器等并列的一种古代艺术品门类,现在更是作为工艺美术的一个大类。我们把陶瓷作为一种审美对象来看待时,它就成为与现实美和自然美不同又超乎其上的艺术美。艺术美要通过鉴赏来获得,需要有审美的判断能力和很好的文化修养,具备了这样的水平才能够很好地判断古陶瓷的雅、俗与美、丑。

什么是古陶瓷艺术审美?我们可以这样来看,从古陶瓷的历史、造型、装饰、胎体、釉彩、烧造上寻找美的元素,探寻古陶瓷历史对于器物审美观念的影响,发现古陶瓷线条构图之美、纹饰图案之美、色彩变幻之美、工艺技法之美,进而判别古陶瓷器物的雅俗美丑。

欣赏一件古代陶瓷作品,要从以上几个方面入手,我们以这件清雍正珊瑚红地珐琅彩花鸟纹瓶(图1)为例来说明。首先看它的时代为清代雍正时期,这个时期陶瓷器物制作精工,文雅精细,集历代大成;其次看釉彩,使用的是珐琅彩工艺,属于釉上彩,是唯一在皇宫中完成的名贵品种,存世量少;再次看造型,这是一件蒜头瓶,这种瓶式来源于秦汉时期的铜蒜头壶,陶瓷借鉴而不断烧造,变化多样;再来看装饰,瓶外壁工笔绘画翠竹碧桃小鸟,笔触细腻,绘画工细,设色典雅富丽;然后看胎体,从底部无釉处可以看出胎质细腻,用料讲究;最后看烧造,从瓶的整体反映来看,造型规整,表面绘画发色到位,胎体细密而匀称,说明烧造火候掌握适度,烧制恰到好处。

了解了欣赏一件古代陶瓷器物的基本步骤后,我们又如何一步一步去辨别它们的雅俗美丑,如何来完成古陶瓷的艺术审美呢?

首先,从古陶瓷发展历史看审美,要了解和把握不同时期的优秀作品,需要知道什么样的器物是符合艺术审美的作品。中国古陶瓷发展经历了原始萌发、过渡演变(商周~秦汉)、发展提高(三国两晋南北朝)、普及繁荣(隋唐)、成熟进步(宋辽金)、辉煌鼎盛(元明清)几个时期。对于不同的发展时期,我们要了解这一时期陶瓷器物的基本特点。

图2 西周 原始青瓷罍

图3 五代~宋 越窑划花宴乐人物执壶

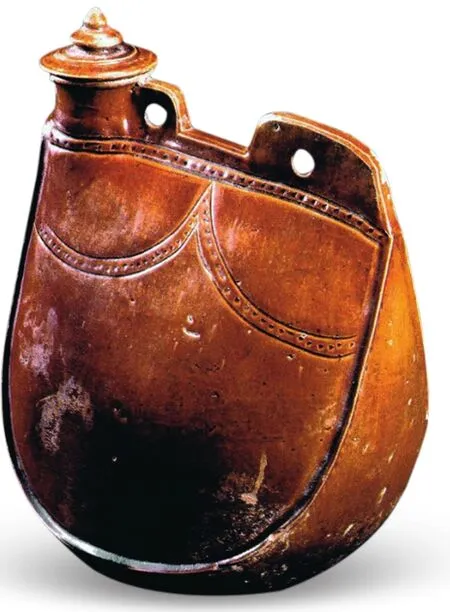

图4 辽 酱釉马镫壶

图5 明宣德 青花灵芝纹石榴尊

旧石器时代到新石器时代是原始萌发时期,这是陶器的时代,还处于原始、粗朴、简单的阶段,器物造型相对简单,工艺手法较为原始。商周到秦汉是过渡演变时期,陶器不断发展,原始瓷出现,釉的发明对于瓷器艺术产生了深远的影响;原始青瓷(图2)在原料处理和坯泥炼制上还显得比较粗糙,器物造型较为单调,釉色不稳且薄厚不均。三国两晋南北朝是发展提高时期,青瓷一统天下,烧造的地域进一步扩大,但也有少量的黑釉瓷和白瓷出现。这个时期,社会动荡,战乱不断,民族的融合及佛教的传入,促使陶瓷艺术风格呈现多样化的面貌。白瓷在这一阶段烧造成功,釉色虽不够纯净和洁白,但已经是中国瓷器史上一个新的里程碑。隋唐两代是普及繁荣时期,此时的政治、经济、文化、商业贸易空前繁荣,推动了制瓷业的进步和瓷器市场的扩大,形成了“南青北白”的格局。南方以生产青瓷为主,越窑为最典型的代表,瓷胎轻薄致密,釉层晶莹细润,取得了极高的瓷艺成就(图3)。唐代邢窑白瓷为所谓“北白”的代表,瓷胎、瓷釉白度都很高,瓷胎坚实、致密,叩之发出金石之声。宋辽金三朝是成熟进步时期,宋代器物以当时的审美为风尚,体现出实用、质朴、恬静、优美的作风,强调造型的线条美;辽、金两代的瓷器生产在吸收汉地文化的基础上,器物表现了游牧民族的风格与地域特色,出现了马镫壶(图4)、鸡腿瓶等器物造型。元明清三代是辉煌鼎盛时期,元代是中国瓷器发展史中承前启后的一个重要的时期,景德镇窑逐渐成为瓷业生产的核心。陶瓷艺术到明清时期呈现出灿烂辉煌的景象,各类陶瓷艺术品璀璨生辉;以青花瓷为代表的彩瓷兴盛起来(图5),颜色釉瓷的烧造进入炉火纯青的境界,单色釉品种不断创新。

图6 元 釉里红玉壶春瓶

其次,从古陶瓷的器物造型看审美,要对器物构成的线条是否流畅、比例是否协调上来考量。器物的轮廓线就是线条,不同时期、不同种类的器物的外形轮廓是有差异的。器物的造型有繁简之分,因而在线条的勾勒上也是各有特点的。简单造型的器物线条看似单调,但往往难于把握,容易流于僵硬、滞涩(图6)。直线要笔直而有力度,虽然直却需看似有弹性(图7);弧线要有曲度,起伏要柔缓而富于韵律。复杂造型的器物线条由于结构的不断重复与组合避免了过多较长的线条而易于把握,但无论是对直线还是弧线的审美要求还是一致的。器物线条的流畅与陶瓷工艺密不可分。拉坯成型时手艺的熟练与否,决定了外形的线条是否连贯以及胎体收与放的程度;修坯时如能够去除拉坯时出现的缺陷,则可以修正外形轮廓线条出现的问题;而修坯的好坏也影响着施釉的效果,釉的厚薄同样也影响着器物外形线条的流畅程度(图8)。

图7 清乾隆 粉彩缠枝莲纹多穆壶

图8 明 青釉龙凤纹瓶

陶瓷器物各部分的比例是否协调决定着这件器物的雅与俗,比例是器物自身各部分的大小、长短、高低在度量上比较关系。比例的协调与否全凭工匠的个人修养、经验与审美水平。依现代审美要求来说,如果能够符合黄金分割比例是最完美的,但我们对于古人是不能如此苛求的,对于陶瓷器物来说,各部分的比例能够基本符合时代审美要求,相对协调就是很好的了。比例是否协调必须要符合几个原则,即统一与变化、对称与均衡、节奏与韵律、过渡与呼应。统一与变化是艺术创作的普遍法则。统一是使器物实现形、色、质的同一,呈现出整齐、简洁、纯净的状态;变化是器物在形、色、质上的差异,保持统一的前提下,表现出器物各部分的差异性,这种差异使得器物造型呈现出丰富多姿的形态。对称与均衡是形式美的原则。对称能够产生肃穆、端庄、稳定的效果,均衡则使器物动中有静,生动、活泼而有变化。节奏与韵律是自然和现实中体现美的规律,表现在器物造型上,就是指线条的流动、色彩的变化、形体的高低错落等。节奏与韵律的共同之处是重复与变化,在重复与变化中不断强化韵律美,丰富造型的表现力。节奏表现的是秩序,而韵律表现的则是变化。过渡与呼应是产生联系美的法则。过渡是在器物的不同形状或者色彩之间,采用既联系又渐变的形式让二者相互协调;呼应是器物不同部位间的形、色、质之间的相互联系与照应。过渡与呼应让人在视觉上产生整体的和谐感与相互关联的统一感。

以延续千年的玉壶春瓶为例,我们来看一下器物造型之美的变化。

宋代玉壶春瓶口部微微撇出,颈部自然延伸到腹部,腹较浑圆;整体线条流畅圆润,各部分比例匀称,饱满而不失秀雅,劲挺而富含圆润,极富美感(图9)。器物的右侧轮廓线呈S状,转折柔和,没有一丝的做作与忸怩,简单流畅的线条表现出了无限的韵味,让人有“增一分则长,减一分则短”的感叹。从这件器物,我们可以看到,这个时期玉壶春瓶的颈部与腹部的比例基本上是1:1.5,人的视觉中心集中在瓶的中部靠上位置,也就是颈部与腹部分界的地方,给人的感觉是平稳和安详的。

图9 宋 白釉玉壶春瓶

元代玉壶春瓶的造型变化主要是集中在颈部与腹部的比例上以及腹部的大小上了。与宋代相比,瓶的颈部开始缩短,逐渐向口部回缩,颈部与腹部的比例大约在1:2左右,有的能达到1:2.5的程度,人的视觉中心开始上移。这个时候还有一个显著的变化,玉壶春瓶的外轮廓线变得较为粗硬,有些不自然,与宋代的柔和圆润不能相提并论,倒是可以用粗犷生硬来形容了。这种变化固然有时代审美观念的因素,但更多的是制作工艺造成的。元代的瓷器制造精粗不一,而粗的更多,制作工艺上没有宋代精致细腻,器物胎体修整不够匀润,接胎痕迹明显,施釉厚薄不匀,导致外轮廓线出现转折生硬不够流畅,这是这一时代瓷器作品的整体特点之一(图10)。

图10 元 青花满池娇纹玉壶春瓶

元代的玉壶春瓶虽然不及宋代的柔美秀丽,但仍然算是瘦削挺拔的。从明代开始,玉壶春瓶的腹部开始横向扩大,整体显得粗硕丰盈,导致整体器物的比例发生大的变化,在视觉审美上出现了与以往较大的差异。明代的玉壶春瓶大致以永(乐)宣(德)、成化和嘉靖三个时期为代表分为早、中、晚三个发展阶段(图11)。这一时期玉壶春瓶颈部与腹部的比例大约保持在1:2.5左右,瓶体的腹部在洪武时期丰硕程度最大,给人以憨笨的感觉;明代中期有所收缩,大小适中;而明代晚期又逐渐增肥(图12)。

图11 明永乐 青花芭蕉竹石纹玉壶春瓶

图12 明嘉靖 青花缠枝花卉纹玉壶春瓶

清代的玉壶春瓶(图13)可以说在造型上已经十分固定和成熟了,造型基本是延续以往的,并没有出现更大的变化和改动,各时期玉壶春瓶在造型上区别并不是很明显。瓶的颈部与腹部的比例扩大到1:3左右,颈部的高度随着朝代更迭、越到晚期越是既短且粗,而腹部则显得更加肥硕,比例上严重失调,造成了一定的审美疲劳。乾隆以后玉壶春瓶的烧造数量逐渐减少,多数为仿前代的作品,造型变化不大,较前代显得笨拙,往往比例失调,特别在晚期呈现出短颈丰腹的矮粗形式,看上去很不协调,就像没有脖子的矮胖子一般;工艺水平下降了,远不及以前造型的精雅秀美了(图14)。

图13 清雍正 青花釉里红缠枝莲纹玉壶春瓶

图14 清宣统 粉彩玉壶春瓶

第三,从古陶瓷釉彩描绘看审美,要对器物表面釉与彩的莹润程度、色彩表现做出判断。釉彩犹如人的外衣,是陶瓷器物胎体的表面装饰,既具有实用的功能,又是增加美感的需要。釉在器表,彩以釉为依托,在釉的下面为釉下彩,在釉的上面就是釉上彩。

釉与彩既是相互独立存在,又是相互配合相互衬托的。釉在或高温或低温的窑炉环境中形成玻璃质感的釉面,而釉面是否光洁莹润、是否厚薄均匀、是否色调一致既反映了烧造技艺的高低,又是工匠们对艺术审美认知的表现。彩更直接地呈现出不同颜色的效果,它的运用则是要求彩料的选配要合理,冷暖色调的搭配要协调,不致出现艳俗的效果。釉下之彩要考虑彩经过釉的遮盖后所能呈现的色彩及与其他色彩的匹配,釉上之彩则要考虑彩与其下起衬托作用的釉的配合。釉有透明釉、颜色釉的不同,透明釉有泛白泛青之别,颜色釉则有红黄蓝绿之分,彩则五颜六色,赤橙黄绿青蓝紫依样各取所需(图15);釉上、釉下的配合需要技巧,釉上各彩的搭配更需娴熟的艺术手法,美的作品色彩配合色调合理,冷暖适度,赏心悦目。如五大名窑之一的钧窑在宋代与元代釉色的搭配效果就很不一样。宋代钧窑天青釉与玫瑰紫斑相配合,青与红的色彩呈现出一冷一暖的效果,以对比的手法相互衬托表现出各自色彩的风采,青色冷艳,红色浓烈,呈色极正;而元代钧窑则青色泛灰发白,呈色也不匀,玫瑰紫斑也十分浅淡,与泛灰发白的青色很难形成对比,远远不及宋代钧窑的水平(图16)。

图15 清乾隆 粉彩镂空花果纹六方套瓶

第四,从古陶瓷装饰手法看审美,要对器物以纹饰绘画为主的平面装饰手法和以刻、贴、塑、模印等多种技法为主的立体装饰手法做出优劣判断。明确绘画技法是否娴熟,笔法是否熟练,构图是否合理,画意是否鲜明;对于立体技法要审视其运刀是否流畅,手法是否干练,造型是否准确,配合是否妥帖。

陶瓷器物表面的装饰以纹饰为表现重点,各种不同的装饰纹样体现出了更多的文化信息和时代气息,成为陶瓷艺术欣赏的重要内容,也是器物审美的核心内容之一。纹饰为图,可分为规矩图案和艺术绘画两种。规矩图案多以几何形为多,或以花草、鸟兽为之,多用来装饰、配合、烘托主体纹饰,其表现形式常常为二方连续或四方连续的形式;对于规矩图案要设计合理,描绘工细,烘托到位;艺术绘画则更见匠师的个性与艺术性,这就要看构图与用笔,应以古人绘画的要求来判断,合乎古人绘画构图与用笔的基本要求(图17)。以立体形式表现的模印、贴花、堆塑、镂雕完成的装饰物则突出于器物表面(图15),这些装饰是对一件器物的补充、丰富和提高,我们既要看这些装饰物本身所用技法的精美程度,又要看它们对这件器物装饰作用的发挥程度,设计合理则可以锦上添花,而如果过多强调这些装饰物则会喧宾夺主,主次不分。

图16 元 钧窑连座双耳瓶

图17 清康熙 五彩花鸟纹笔筒

图19 宋 梅子青釉刻莲瓣纹盘

图20 清雍正 粉彩仕女图瓶

由于器物装饰具有鲜明的时代特征,也就具有了不同的时代风格与审美内容,并且随着彩绘原料与装饰技术的不断丰富和改进,在题材内容及表现形式方面都具有了不同时期的水平和特点,也就给我们提供不同的审美评判内容。

第五,从古陶瓷烧造技法看审美,要了解工艺对于器物形成后产生的影响,以及工艺对器物美丑的作用。陶瓷烧造工艺主要涉及到窑炉、温度、窑具、装窑、烧窑等几方面。器物需要经过窑炉来烧造,龙窑、蛋形窑、葫芦窑、馒头窑等不同窑炉烧造出的器物是有差别的;窑炉内的温度也是前后左右各有差异,不同品种的器物需要放置在相应的位置以达到最佳的烧造效果;待烧的器物要放置在窑炉中,这就需要用到匣钵、支钉等窑具,不同的窑具对器物成型有很大的影响,覆烧就会出现器物口边无釉的盲口现象,而支钉的粗细、大小、数量会影响釉对胎体的覆盖程度,也就决定着器物表面的美观程度;烧窑需要根据器物烧造程度不时添加木材或给木材降温,形成氧化气氛或还原气氛来实现器物的不同呈现效果。无论哪种烧造技法,对于器物最后的形成都产生着制约作用,也就造成了器物的美丑不同。

最后,要综合以上的因素从器物的整体面貌上来审视判断。一件器物在整体上要合乎规范,符合时代审美风格,品相要好。整体合乎规范,就是从选料、拉坯、绘画直到烧制等都要合乎工艺流程。符合时代审美风格,就是从器物造型、釉彩色泽、纹饰描绘以及工艺特色上都要能体现出时代风格,具有典型的时代特点,有鲜明的时代个性。品相要好,则是指一件器物造型要规整,线条要流畅,釉面要匀净,纹饰要精美,不能出现夹扁、剥釉、烧失等工艺缺陷(图18)。釉色美者,沉静怡人(图19);器型美者,优雅动人(图1);纹饰美者,生动引人(图20)。

当然,判断一件陶瓷器物的雅俗美丑并不是绝对的,而是相对的,不同时期、不同地区、不同人群对同样物品雅俗的判定存在差异。“至于永乐细款青花杯,成化五彩葡萄杯及纯白薄如玻璃者,今皆极贵,实不甚雅。”永乐青花、成化斗彩(当时人称作五彩)葡萄杯等在今天看来并不是欠雅之物,价也极高,而在明代时人看来,虽然价值“极贵”,但确是“实不甚雅”之物。古今审美差距之大可见。我们常常可以看到题材俗而造型雅、造型俗而题材雅的器物;雅可以俗,俗也可雅。李渔在他的名著《闲情偶寄·器玩部·制度第一》中举例说到:“如瓮可为牖也,取瓮之碎裂者联之,使大小相错,则同一瓮也,而有哥窑冰裂之纹矣。柴可为扉也,取柴之入画者为之,使疏密中窾,则同一扉也,而有农户儒门之别矣。人谓变俗为雅,犹之点铁成金,惟具山林经济者能此,乌可责之一切?”可见,不同的处理方法,同样的物品可以不同的风格;雅俗同理。时俗风尚也是随着时代的变化而发生更易。“时尚流行、变化之快,其结果则是显而易见:正当流行之际,大众普遍以此为美,无不崇尚,殊不知时尚流行速度太快,先前还以为美妍的服饰,等到大众上身,穿戴出去,反而被人掩口而笑。”

古陶瓷审美既要明白雅俗之辨,清楚雅俗之意,要有一以贯之的独到审美精神,同样也要有“与时俱进”的胆量与眼光。不同时代,都会涌现出伴随时代要求应运而生的各类实用器物和工艺品,有思想、有眼光的鉴赏者往往能够抓住时机,预测并把握审美风尚,品赏心仪之物。臃肿、失调、杂乱、粗鄙、草率、堆砌、做作、躁动、单薄、滞浊、浓艳、怪诞是丑亦俗,雄浑、冲淡、典雅、高古、自然、洗炼、纤秾、绮丽、含蓄、豪放、疏野、飘逸是美亦雅。就古陶瓷而言,我们在审美赏鉴时要把握好以下的几个标准:造型比例适当,线条优雅;胎体修整到位,厚薄适度;釉彩光洁莹润,和谐美妙;装饰工艺精细,准确生动;烧造技法娴熟,烘托到位。一件好的作品要能做到“材有美、形有度、色要宜、饰要精、工致良”,才能实现“器得雅”的结果。

古陶瓷审美的雅俗之辨,不是非此即彼,对于雅的认识是需要培养的。要把握古陶瓷的雅与俗,就要掌握中国古陶瓷的基本知识,要了解不同时期陶瓷发展的风貌与特点,掌握基本的中国古陶瓷发展史。古人常说,功夫在诗外。古陶瓷文化是中国文化中的一个分支,在研究鉴赏古陶瓷的过程中,不能仅仅掌握陶瓷本身的知识,还要了解与之相关的历史、文化、艺术、技术等背景知识和基础知识。由于古陶瓷文化涉及的内容丰富,举凡历史、美学、工艺等方面都在古陶瓷中有所反映(图21),说到具体内容则包含了诗词歌赋、历史典故、书法绘画、篆刻雕刻、古人生活、饮食起居、美术设计等诸多方面。

我们在看陶瓷器物的造型时,对于美学设计方面要有基本的认识,明确什么样的线条、什么样的造型是优美的、典雅的;在了解陶瓷器物的用途时,就要知道不同时代古人的生活习惯与习俗,要把器物放到当时的历史环境中去找寻它本来的面目;探讨陶瓷器物的装饰和纹饰时,对于装饰有文字与绘画的内容,要清楚历代书法绘画的特点,要知晓民间书画与宫廷书画的特色;对于不同的故事画面,要能运用古代的历史典故、历史故事来解释和说明这件器物;对于书法和绘画的特色,要能与同时代的书法绘画风格进行比对,找出渊源和模本;对于诗文要能明了其出处。这些对于深入和全面了解一件古陶瓷器物的方方面面是十分有帮助的。因此,加强多方面的修养和知识储备,才能具备辨明雅俗的能力,不断提高古陶瓷审美的水平。