古今艺坛伉俪书画作品赏析

□ 闫立群

在天愿为比翼鸟,在地结为连理枝。古今艺坛,伉俪同善书画者不乏其例,他们是人生的伴侣和同道者,在艺术的道路上有着共同的理想与追求。吉林省博物院历来重视古今艺坛伉俪专题书画作品的征集与研究工作,为弘扬优秀传统文化、传承中华书画之美,今撷取五对古今艺坛伉俪的10件书画作品进行赏析,并把他们琴瑟相和、脍炙人口的爱情故事分享给读者。

旷世才人 神仙美眷——赵孟、管道升

赵孟頫和管道升是我国元代两位旷世才人,书画史上著名的神仙美眷。赵孟頫才艺绝世,丹青艺术被称为元朝第一,书法世称“赵体”,诗词文赋诸体皆妙,开启了元诗新风。管道升才貌双绝,能诗文,擅书画,与东晋女书法家卫铄并称中国历史上的“书坛两夫人”。赵管夫妇既各有千秋,又珠联璧合,在30年的相依相伴中,这对诗、书、画三绝的伉俪,在诗坛画苑相携游艺,留下了经典的爱情故事和许多感人的佳话。

赵孟頫是宋宗室之后。虽为贵胄,但生不逢时,在经历了国破家亡的双重打击后,他奋发图强,凭借天赋和后天的努力,在书法方面取得了极大的成就并声名远播。36岁时他被一古寺墙壁上的《修竹图》所吸引,以画寻人,他找到了画的主人管道升并与她相见相识。管道升是一位琴棋书画样样皆通的才女,对爱情有着执着的追求,期望能找到与自己心意相通、彼此扶持、互敬互爱的夫君共度一生,为此,她等了28年。老天不负有心人,他们因画结缘,一见钟情,相互倾慕,终成眷属。管道升不但才艺出众,还是一位贤内助,婚后她把家事打理得井井有条。闲暇时,夫妻二人研究金石书画,吟诗赋对,共同的爱好,让他们相互学习、相互促进,同心同德、相敬如宾,两个人的感情越来越好,在丈夫的指点下,管道升的绘画水平日渐提高。管道升不仅是绝代盖世的才女,温柔娴淑的良妻,同样也是循循善诱、言传身教的慈母。她相夫教子,传承书香画艺,栽培子孙后代,三代人出了7个大画家。一家皆能画,不仅成为当世的美谈,更流芳百世。“玉貌一衰难再好”,随着岁月的流逝,进入中年的管道升,因家庭琐事及社会应酬,将她以前的月华水色消磨殆尽,思想变得更成熟,性情却变得暴躁,赵孟頫对婚姻的忠贞开始了动摇,准备纳妾,在这危机时刻,管道升以一种高雅通达而积极严肃的态度和情怀创作了《我侬词》来表达自己的感受:“你侬我侬,忒煞情多;情多处,热似火;把一块泥,捻一个你,塑一个我。将咱两个一齐打破,用水调和;再捻一个你,再塑一个我。我泥中有你,你泥中有我:我与你生同一个衾,死同一个椁。”词中反映了重塑你我伉俪情深意笃之千古绝唱。赵孟頫被这首词深深打动,此后再没提及纳妾之事。因为爱情,一代才子佳人携手并进,相濡以沫;因为才情,恩爱夫妻互相吸引,不离不弃……赵管这对浸润着书香气的艺坛伉俪的爱情故事,在中华大地被世人传颂,也留在了历史的记忆里。

图1 元 赵孟頫 闰十月十日札绢本 18×275厘米

图2 元 管道升(传)碧琅庵图卷纸本 水墨 27.5×182.5厘米

《种松帖》又名《闰十月十日札》(图1)是赵孟頫书写的一封家书。内容如下:“孟頫记事,园中□□□。□□提举足下:自来奉字,每深驰想。家间两次发到所寄书及田上帖,已收。龙洞并一应山,望都与遍种松,切祝,切祝。东衡穴边地,望都与买了,价钞可与舍侄处取。此间勾当,非不在心,但机会少,法度密,费用大,心逮而力不逮也。徐庭玉备知艰难,他日必能详言。如欲之,可遣人来为佳。因便奉记,莫尽欲言。不宣。闰十月十日,赵孟頫记事致。”此家书信手写来,用笔中锋直下,点画圆劲有力,接替得宜,运笔流畅,得天然之趣,为赵氏书札中之精品。

《碧琅庵图》(图2)传为管道升所绘。画卷墨笔绘远岫近石,画之右半部为较密集的修竹,竹丛中有一草亭,一人坐在桌旁似读书状,前有一座小桥,枯树几株。卷中有管道升、缁涤凡、姚广孝等人题跋。该卷为清宫散佚之物,著录于《石渠宝笈初编》卷十四,原藏养心殿,名为《元管道升碧琅庵图(一卷)》。

江南才子 秦淮名妓——龚鼎孳、顾横波

晚明时期政局动荡,资本主义萌芽带来了社会观念的变化,名妓文化与名士文化成了社会上两道夺目异色。名士诗酒风流,文采与清谈共举,名妓高张艳帜,才华与美貌并重,二者惺惺相惜,水乳交融。龚鼎孳为明崇祯七年进士,明代官累御史,入清后以原官起用,历官至礼部尚书,是一位经历复杂充满矛盾的历史人物,与吴伟业、钱谦益合称“江左三大家”。他卓有才华,诗歌飘逸俊雅,为人旷达,放任不羁。顾媚为秦淮名妓,与马湘兰、柳如是、李香君、郑妥娘、卞玉京、寇白门、董小宛,并称为“秦淮八艳”。顾媚虽为风尘女子,却别有风姿,与众不同。她以才艺双绝擅名当时,通文史,精诗词,擅音律,尤以撇笔画墨兰为人称绝,诗风清丽幽婉,著有《柳花阁集》。龚鼎孳年轻有为,20岁中进士,出任湖北蕲春县令,崇祯十二年任兵部给事中。在北上路过金陵时,登上眉楼,遇到顾媚,两人匆匆一晤,竟使得他情根深种,魂牵梦萦,时刻忘记不了顾媚“庄妍靓雅,风度超群”的风姿,于是展开了猛烈的求爱攻势,为了证实自己的真心,他纳顾媚为妾,并携其进京,从此这位小他4岁的青楼女子,成了他毕生的挚爱。龚鼎孳对顾媚情难自已,顾媚对龚鼎孳也一见钟情。婚后两人举案齐眉,琴瑟和鸣,他们不仅是人生的伴侣,更是艺术上的知己,痴迷书画艺术,是他们共同的理想与追求。

图3 明 龚鼎孳 行书自作诗绫本 180×53.5厘米

龚鼎孳的书法是以二王帖学为宗,并受董、赵书风影响,书风劲健,潇洒出风尘,显露出过人之处。《行书自作诗》(图3)创作于他去世的前一年。释文如下:“瑯琊山下士,文采似丁仪。屡作长安客,能传老父诗。冰霜尝抱膝,烟月最相思。敢曰为立晏,千秋谊莫辞。壬子腊月寄怀颙若年世兄并政,龚鼎孳。”此行书诗轴下笔潇洒流畅,点画坚实圆厚,结字雍容端整,充分显露出他精湛的书法功力。

《兰石图》(图4)是顾眉为龚鼎孳友人绘制的一件佳作。图中水墨兰花以写生为主,信笔所至,不事雕琢。兰叶一笔挥就,辗转有序。兰叶之墨较浓,花之墨较淡,浓淡适中,阴阳相宜。图中顾氏未署年款,龚鼎孳在画中题:顾氏横波写。丁亥季夏(夏季最后一个月,农历六月)属闺人写似愚公年(异体字)社翁正,弟鼎孶识于旧雨斋。“丁亥”为清顺治四年(1647),顾眉时年29岁。

人间仙侣 举案齐眉——冒襄、董小宛

冒襄和董小宛缠绵悱恻的爱情故事在艺林广为流传,民间野史和传奇也多有记述。冒襄出生于名门望族,是明末清初著名的文学家。董小宛出生于苏绣世家,因家道中落,沦落青楼,为秦淮八艳之一。小宛聪明灵秀,神姿艳发,窈窕婵娟,16岁已芳名鹊起。小宛有才貌绝佳的姿色,积极乐观的处事态度,热情好学的才情,而引起豪绅商贾、文人雅士的追捧和明争暗斗,虽为风尘女子,却洁身自好,鄙视权贵,巧与周旋,勇于斗争。小宛与冒襄结识于1639年,这年乡试落第的冒襄在苏州半塘偶遇小宛。小宛对容貌俊美、风流倜傥、富于才气的冒襄一见倾心,曾多次向冒襄表示过倾慕之情,但因冒襄早已属意吴门名妓陈圆圆,故没能接受小宛投来的橄榄枝。次年冒襄第六次乡试途经苏州,重访陈圆圆时,已是人去楼空,加上科场失意,情绪沮丧到了极点。这年冬天,在柳如是的斡旋下,由钱谦益出面替小宛赎身。次年春,小宛与冒董结为伉俪。小宛嫁入冒家后,心细明理,恭敬顺从,不但精于书画,又烧得一手好菜,与冒家上下相处得非常和谐,倍受冒家长辈的喜欢和疼爱。冒襄对小宛的才华和人品盛赞不已,小宛对冒襄投桃报李,以积极乐观主动的态度与冒襄往来,他们诗书酬唱,举案齐眉,二人的结合,被称为“人间仙侣”。小宛才艺出众,能诗善画,尤其擅长抚琴。闲暇时,他们常坐在画苑书房,泼墨挥毫,赏花品茗,评论山水,鉴别金石,过着夫唱妇和的悠闲生活。小宛见冒家有董其昌仿钟繇笔意为辟疆书写的《月赋》,非常喜爱,着意临摹,接着又找来钟繇的字帖临写,后又改学曹娥碑,每天坚持写几千字,她还常为冒襄代笔给亲朋好友书写小楷扇面。为了调剂冒襄的饮食喜好,她动手制作美食,现在人们常吃的虎皮肉、灌香董糖、卷酥董糖及如皋水明楼牌董糖都是小宛的发明。月色如水,最为小宛所倾心。夏夜纳凉,小宛喜欢背诵唐人咏月及流萤、纨扇诗。小宛最令人折服的是把琐碎的日常生活过得浪漫且有情致,并从自然平实的生活中领略精微雅致的文化趣味,在卑微的生命中企慕超脱和清澄的诗意人生。好景不长,为避战乱,小宛随夫南逃。战乱过后,生活变得十分艰难,而此时冒襄又连续生了几场大病,小宛不分昼夜进行照料,生活的艰辛和过分的操劳使她的身体顷刻垮了下来,虽经多方诊治,但终难凑效。顺治八年(1651)正月初二,小宛在丈夫通彻心扉的哀哭声中仙逝,年仅28岁,葬于如皋影梅庵。年龄相差13岁的冒襄和董小宛感情甚笃,婚后两人志同道合,极尽恩爱,卿卿我我,缠绵缱绻。冒襄说自己一生的清福都在与小宛共同生活的9年中享尽。为悼念亡妻,他写了四千言的《影梅庵忆语》,记录了小宛生平行事和他们清艳动人的爱情生活。

冒襄的书法绝妙,喜作擘窠大字,时人皆藏弆珍之。《长歌将进酒扇面》(图5),以小行书双面录长歌《将进酒》百句,柔媚中见挺劲。

董小宛的《秋闺词扇面》(图6),以小楷书自作七言诗十一首。扇面与诗文均作于明崇祯庚辰中秋日,即1640年的中秋节,这年小宛17岁,是她与冒襄相识的第二年。诗文中流露出她的情思及对未来的美好憧憬。作品字体清秀婉丽,用笔挺劲疏朗,尽得古书家精髓。董小宛的作品流传不多,该扇面不仅是不可多得的艺术佳作,同时对考证她与冒襄的感情经历也有重要史料价值。

图5 清 冒襄 长歌将进酒 扇面金笺纸 16.5×51厘米

图6 清 董小宛 秋闺词 扇面金笺纸 18.5×51.4厘米

相知相守 珠联璧合——张伯驹、潘素

张伯驹是集收藏家、书画家、诗词家、戏剧家于一身的奇才,夫人潘素是著名的青绿山水画家,这对艺坛伉俪,有着传奇的爱情故事和感人的爱国情怀。

张伯驹出生于身世显赫的官宦世家,风流倜傥,才华横溢的他是著名的民国公子。潘素是苏州望族之后,因家道败落而流落风尘。她是风华绝代的江南美女,弹得一手好琵琶。所谓佳人配才子,这对俊男美女相识于上海,为追求幸福美好的爱情,他们冲破阻力,结为夫妻。婚后志同道合,相知相守,在历经超乎常人想象的起伏坎坷后,携手走完了人生之路。

张伯驹一生痴迷于书画的鉴赏与收藏。他从30岁开始收藏古代书画,经他蓄藏的历代顶级书画名迹见其著作《丛碧书画录》的便有118件之多。在谈到花重金购买古书画时他说:“不知情者,谓我搜罗唐宋精品,不惜一掷千金,魄力过人。其实,我是历尽辛苦,也不能尽如人意。因为黄金易得,国宝无二。我买它们不是卖钱,是怕它们流入外国。”潘素嫁给张伯驹时年仅20岁,婚后在张伯驹的大力栽培和个人的努力下,成为著名的青绿山水画家。平日里他们常在一起写诗作画鉴赏古代书画藏品。潘素的画作常由张伯驹题诗作跋,潘素的绘画配张伯驹的鸟羽体书法,堪称珠联璧合。他们夫妇不仅在艺术上琴瑟和鸣,在书画收藏和生活中也是相知相伴,相互扶持,为收购展子虔的《游春图》,他们不惜将所住的房子(李莲英旧墅)变卖,在购买西晋陆机的《平复帖》时,潘素把自己的首饰珠宝变卖,用4万银元的价钱买下了这件传世书法。解放后,他们倾30年蓄藏之精华捐献给国家,成了多家博物馆的镇馆之宝。对此,张伯驹说:“予所收蓄,不必终予身,为予有,但使永存吾土,世传有绪,则是予所愿也!今还珠于民,乃终吾夙愿!”在岁月的长河中,张伯驹夫妇彼此扶持,相互成全,守得住平凡,经得住风雨。张伯驹一生爱文物,为了收藏,不惜倾家荡产,家徒四壁在所不惜。潘素一路跟随,无论是倾其所藏捐献国家时,或是张伯驹被错划为右派被迫退职生计无着时,她都能相知、相助,风雨同舟,患难与共,始终如一地重德才、重操守,爱国家,虽千金尽散几近穷途末路而不改初衷,襟怀胆识,尤为过人。

图7 张伯驹 行草七言对联纸本 54×14厘米

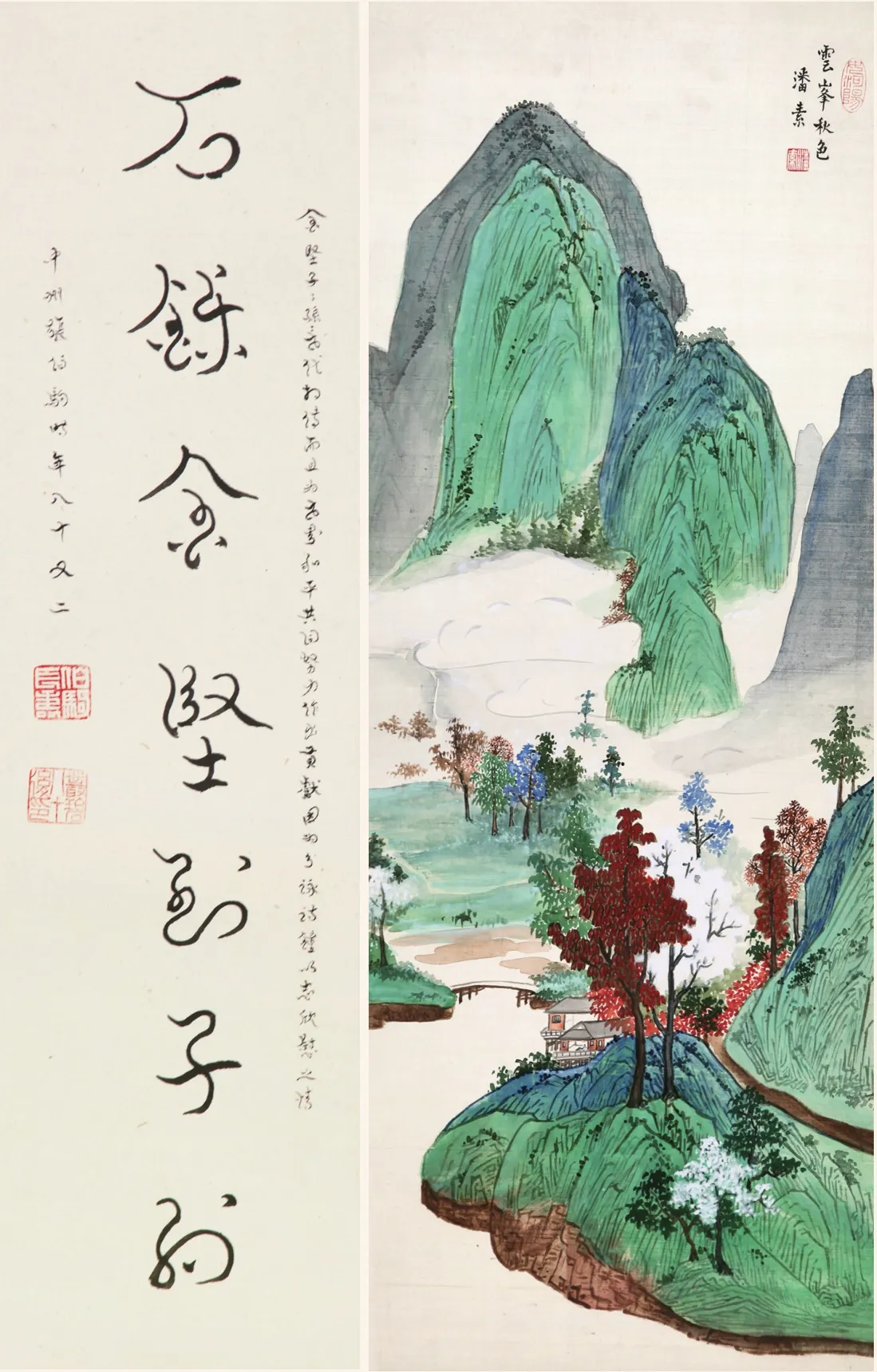

图8 潘素 云峰秋色图纸本 设色 84×32厘米

《行草七言对联》(图7)是张伯驹82岁高龄时以自创的“鸟羽体”为吉博所书的对联。该联字迹清古,袅娜多姿、飘逸洒脱,是其晚年风格的主要表现。联文:“莺啼燕语皆朋友,石铄金坚到子孙。”款识:“美籍华人牛满江教授赠余电视机一架。晚间开视,值唱歌,朱熹诗云,好鸟枝头皆朋友,正于咏唱歌为宜。是日更值中日友好和平条约签定,两国一衣带水,同种同文,从此两国友谊石铄金坚,子子孙孙世代相传,而且为世界和平共同努力作出贡献,因为分咏诗钟,以志欣慰之情。中州张伯驹时年八十又二。”张伯驹在书法和诗词方面的成就是世人所公认。此联取意一物一事,于日常微小处咏物言诗,由此可见他对生活的热爱。正是由于生命中不断的感动与感怀,才让张伯驹有着宽广的胸怀,有包容天下之机,千金散尽,为中华留住文化之根的英气豪情。

潘素早年习花鸟,中年转攻山水,晚年善金碧青绿山水及雪景山水。绘画作品得到著名画家张大千的称赞。《云峰秋色图》(图8)是一幅非常传统的中国青绿山水画。该画无论构图技法或是笔墨设色均流露出怀古的情愫。红学家周汝昌评潘素山水画作:“潘素女史,张伯驹先生之夫人,画家,专工宋派山水,不但笔下功力深厚,尤擅大幅巨制,稜稜凛凛,气势宏廓,而又富巨丽之景光,精致之法度,无一丝柔弱粗陋鄙俗气息。此在女流,尤称罕见。”

志同道合 艺术人生——卢沉、周思聪

卢沉和周思聪是新中国培养的第一代画家中的杰出代表,是20世纪晚期中国画坛具有影响力的艺术伉俪。从中央美术学院毕业后,卢沉留在央美教书育人,周思聪入职北京画院从事绘画创作,共同的理想,让他们在追求艺术的道路上志同道合,相辅相成,携手度过了曲折而充满磨难的艺术人生。40年多前,当西方现代绘画技艺借助开放席卷中国,令中国美术界经历了一场前所未有的巨变,传统的水墨画走到了一个转型的十字路口。周思聪、卢沉夫妇依托严谨扎实的表现技巧,以直面社会现实的勇气,尝试在东西方艺术之间架起一座借鉴与融合的桥梁,在艺术创作中,他们将西方的写实造型融化在中国的笔墨意境里,共同创作出《机车大夫》《清洁工人的怀念》《长白青松》《人民和总理》等经典作品,塑造出众多耐人寻味的人物形象,后期《矿工图》组画的诞生,更给当时的中国美术界带来了巨大的冲击,人们看到了他们在艺术本体上的全新探索,从而也使他们成为中国画在新的历史时期的开拓者和艺术实践的领航人。

图9 周思聪 荷塘细雨图纸本 113.8×112.5厘米

周思聪继承并发展了徐悲鸿、蒋兆和等绘画大师开创的现实主义画风,创造性地开拓了中国当代水墨画领域,一生创作出许多规模宏大、主题深刻、耐人深思的系列组画,丰富和发展了祖国光辉优秀的中国画传统,给当代美术留下了巨大的财富,被评论界尊为“人品、画品俱佳”的新时期水墨人物画的杰出代表。特别是病残之后仍以顽强的毅力,难能可贵地保住了自己绘画的独特性,激活了花鸟画,用平实而极具感染力的笔触,创作出惊世骇俗的《荷花》系列,震动了画坛。57岁英年早逝,短暂的一生,在中国美术史上写下深情的一笔。卢沉一直将注意力放在“写意”人物画与“构成”水墨画上,在探索人物画发展方面作出了不懈的努力。在他生命的最后几年,经历了丧妻之痛、疾病之痛、艺术探索之痛,以“醉酒”入画,是他晚年创作的一大特色,他借助手中的画笔尽情描绘中国古今人物的“醉状”,将自己“欢不足而适有余”的心境融入画中。

图10 卢沉 太白造像纸本 设色 136×67.5厘米

1986年卢沉、周思聪夫妇应邀来到吉林,他们为吉博留下了一批丹青墨宝,周思聪的《荷塘细雨图》(图9)就是其中之一。荷花是周思聪在艺术上臻于至境的创作。晚年的周思聪风湿病愈加严重,四肢关节严重变形,手不能握,只以两个手指夹笔作画,由于身体和心境的变化,她转为画荷。她画荷花全凭自己的想象。对荷花的表现也抛弃了诸多技法的牵制,更接近艺术的本质。卢沉这样概述周思聪画荷:“思聪画荷,设有明显的师承,也设有速写的积累,完全凭想象画。她早期的荷花,形象具体,比较写实,用色多,后来趋向于单纯,以墨为主,越画越虚。”

卢沉以人物画基本功坚实、深厚而闻名遐迩,其作品着意表现“世间一切皆诗”的审美观念和“诗尽人间兴”的创作态度。《太白造像图》(图10)以杜甫诗句将李太白闲致飘逸的性情表现于纸上豪端。画家涉笔成趣,将太白的相貌、意态、气质、神采、趣味,通过富有书法美的线条、意趣美的造型、水墨与淡彩相融相化的墨彩韵致,做出神完意足的表达。

翰墨丹青最赋情,古今艺坛伉俪的书画作品是中国书画史上靓丽夺目的一道风景线,是人类美术史上不可或缺的重要篇章,艺术世界因为有了他们而更加绚烂和精彩。