肝内淋巴上皮瘤样胆管细胞癌临床病理分析

淋巴上皮瘤样癌(lymphoepithelioma-like carci⁃noma,LELC)是一种少见的恶性肿瘤,组织学特征是形态分化差的上皮细胞伴有明显的淋巴细胞浸润,类似于鼻咽部未分化癌,多与人类疱疹病毒(Ep⁃stein-Barr virus,EBV)4 型密切相关。具有这种独特形态学特征的肿瘤已在很多器官被发现,如胃、气管、肺、结肠等。肝内淋巴上皮瘤样胆管细胞癌(in⁃trahepatic lymphoepithelioma-like cholangiocarcinoma,LEL-ICC)十分罕见,多无临床症状和典型的影像学表现,相对于经典型肝内胆管细胞癌(intrahepatic cholangiocarcinoma,ICC),其预后较好,其组织病理学、免疫组织化学表型也与经典型ICC 有所不同,因此,认识并准确诊断十分重要。本文收集、分析7 例LEL-ICC 患者的临床资料、组织病理学特点、免疫组织化学表型及鉴别诊断,并结合文献,总结该类肿瘤的特点。

1 材料与方法

1.1 一般材料

复检厦门大学附属中山医院2014年~2019年168 例原发性ICC,收集其中7 例LEL-ICC 病例。所有病例均经两名有经验的病理医师重新阅片,严格执行诊断标准入组,并收集详尽的临床资料。

1.2 方法

送检标本均经10%中性福尔马林固定,常规脱水、石蜡包埋,4μm厚度切片,HE染色,光学显微镜下观察其病理组织学形态。免疫组织化学染色采用EnVision两步法,所用一抗CK7、CK19、CK8/18、CEA、CD10、Hep-Par1、Arginase-1、AFP、Glypican-3、CDX-2、CK20、Vimentin、CD3、CD20、Ki-67 及EBV 原位杂交试剂盒均购自福建迈新公司。PBS 代替一抗作阴性对照。CK7、CK19、CK8/18、CEA、Hep-Par1、AFP、CK20、Vimentin 肿瘤细胞胞质呈棕黄色颗粒视为阳性,CD3、CD20 细胞膜棕黄色颗粒视为阳性,CD10、Glypican-3 细胞质及膜棕黄色颗粒视为阳性,Argi⁃nase-1细胞质及核棕黄色颗粒视为阳性,CDX-2、Ki-67 染色肿瘤细胞胞核呈棕黄色颗粒视为阳性。EB⁃ER原位杂交检测仅细胞核着色视为阳性。免疫组织化学及原位杂交均设阴性、阳性对照。

2 结果

2.1 临床及影像学特征

7 例LEL-ICC 中4 例女性、3 例男性,约占ICC 的4.2%(7/168);年龄49~71岁,平均60.7岁,中位年龄63岁。仅1例因右上腹痛发现,余6例均于体检中发现,无临床不适。病变多单发(6/7为单病灶,1/7为多发),肝左、右叶均可发生。多非乙肝、丙肝患者(2/7为乙肝;0/7为丙肝)。所有患者肿瘤标记物均无明显升高,均未发现除肝脏外脏器或组织异常病变。术前影像学检查CT、MRI 回报肝内占位,考虑恶性、肝癌、血管瘤等。均行完整肿物切除术,术后随访16~121个月不等。患者的临床资料见表1。

2.2 病理检查

2.2.1 大体 肿物切面灰白,大小13 mm×12 mm×1.1 mm~45 mm×32 mm×21 mm,界限尚清,无包膜,质地中等,无出血、坏死(图1)。

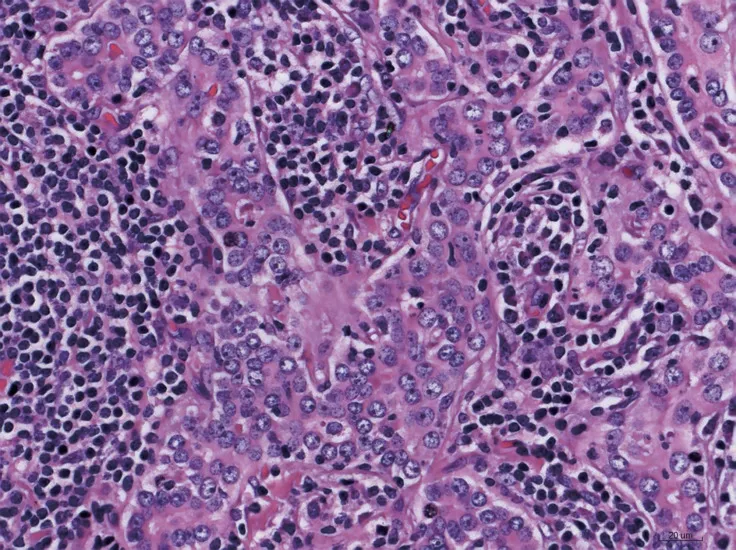

2.2.2 镜检 镜下可见肿瘤组织向周围肝组织浸润性生长(图2),呈片巢状、条索状或单细胞样排列(图3),可有不同程度的腺管分化(图4)。肿瘤细胞较大,立方形,胞界不清呈合体样,胞浆丰富、均质粉染或略嗜伊红,核圆形或卵圆形,呈空泡状,可见小核仁,可见核分裂像(图5)。间质伴大量成熟淋巴细胞、浆细胞浸润,可形成淋巴滤泡。个别病例可见中性粒细胞或少量嗜酸性粒细胞浸润,可见小片坏死。周围肝组织呈间质性肝炎改变。

图1 LEL-ICC术后大体:肿瘤切面灰白,界尚清,无包膜

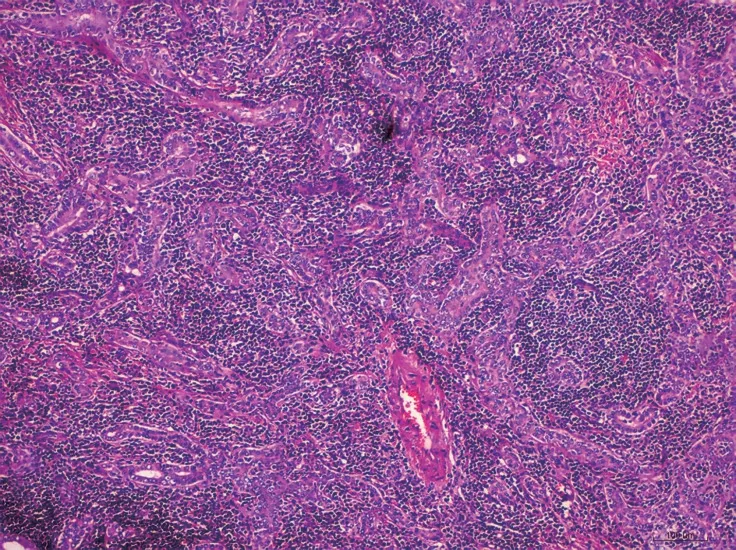

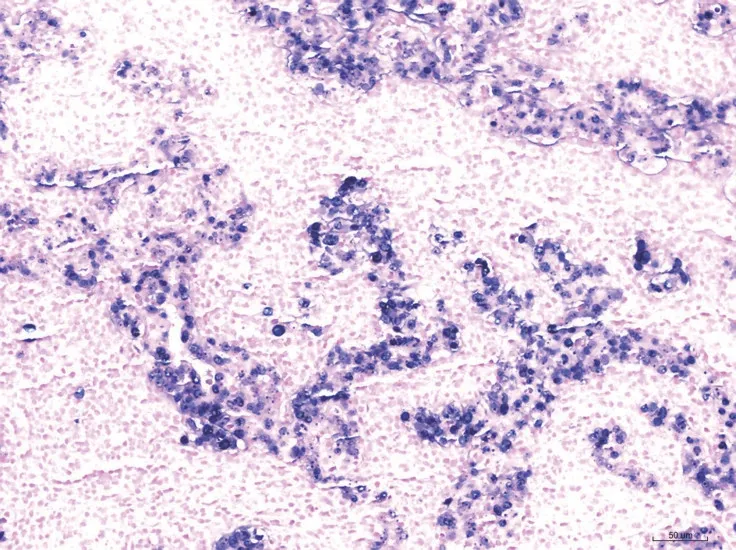

图2 肿瘤组织浸润周围肝组织(H&E×100)

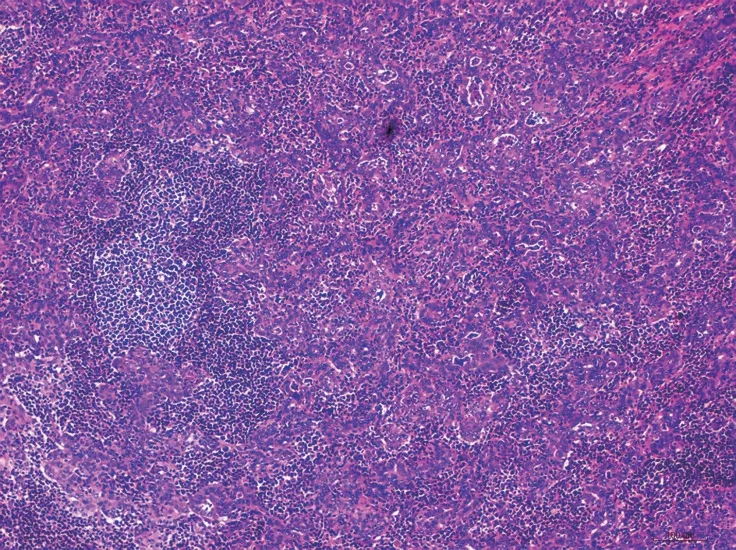

图3 肿瘤组织片巢状生长,间质大量淋巴细胞浸润,可见淋巴滤泡形成(H&E×100)

图4 肿瘤组织呈腺样分化,间质淋巴细胞浸润(H&E×100)

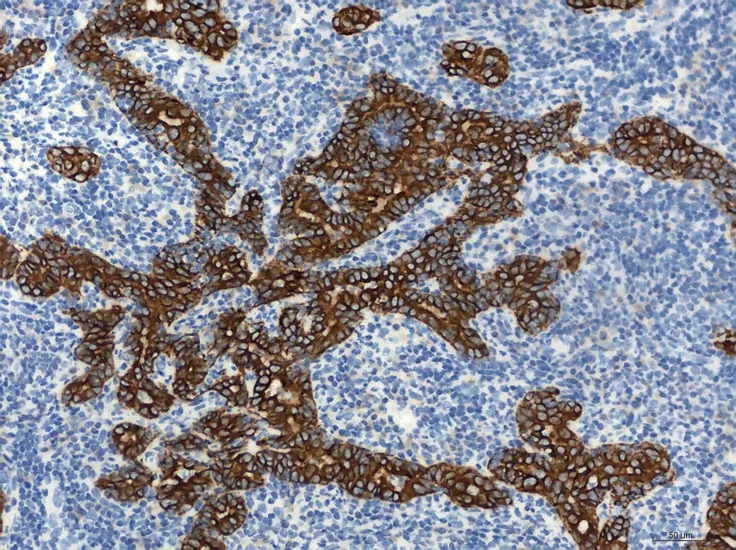

2.2.3 免疫表型 肿瘤细胞CK7(图6)、CK8/18、CK19(图7)均阳性,绝大多数病例(6/7)肿瘤细胞EB⁃ER 原位杂交呈阳性(图8),可表达CEA(2/7)、CD10(1/7),不表达Hep-Par1(图9)、Arginase-1、AFP、Glypican-3、CDX-2、CK20、Vimentin等,Ki-67阳性率约20%~30%。所有病例间质淋巴细胞CD3、CD20均混杂表达(图10)。

病理诊断为LEL-ICC。

2.3 随访

7例患者均经肿物完整切除,随访16~121个月,平均45.9个月,均无复发或转移。

图5 肿瘤细胞泡状核,圆形或卵圆形,较大,可见小核仁,胞浆丰富(H&E×400)

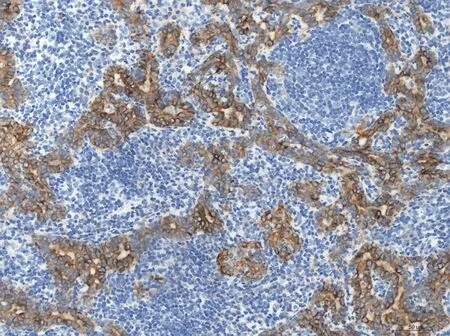

图6 肿瘤细胞CK7表达(IHC×200)

图7 肿瘤细胞CK19表达(IHC×200)

图8 肿瘤细胞EBER原位杂交阳性(IHC×200)

图9 肿瘤细胞不表达Hep-Par1(IHC×200),残存肝组织阳性

图10 间质淋巴细胞CD3、CD20混杂阳性(IHC×200)

3 讨论

淋巴上皮癌(lymphoepithelial carcinoma)原指发生于鼻咽部并且与EBV密切相关的低分化的鳞状细胞癌或者未分化癌,组织学特征是上皮细胞伴以大量的淋巴细胞浸润[1]。在鼻咽部以外原发的具有此类特征的肿瘤称为LELC。

LELC 可发生于唾液腺、食管、胃、气管、肺、十二指肠、结肠、膀胱、前列腺、子宫颈、卵巢、乳腺、皮肤等部位[2],这些癌共同的特点是形态分化差的癌性上皮组织伴以大量的淋巴组织,EBV 多为阳性,类似鼻咽癌,预后相对较好[3-4],笔者工作中上述部位的LE⁃LC均遇到过。

肝脏原发性LELC[5]较为罕见,一般分为两种类型:淋巴上皮瘤样肝细胞性肝癌(lymphoepitheliomalike hepatocellular carcinoma,LEL-HCC)和LEL-ICC,也有混合型肝细胞及胆管细胞性LELC 的报道[6]。LEL-HCC 病理学为纯粹肝细胞性,LEL-ICC 为纯粹胆管细胞性,混合型二者兼而有之。迄今为止,国内外LEL-ICC 报道不到100例[7]。由于病例较少,人们对LEL-ICC 认识极为有限,最新版(2019,第五版)WHO 消化系统肿瘤分类中对其描述也极为简单,只是指出LEL-ICC是一种罕见的ICC亚型,具有独特的形态学改变,但对其发生机制、预后等并未做出解释。

LEL-ICC 多为老年人(本组病例平均60.7 岁,文献报道19~79岁,平均55岁[7]),性别差异不大,临床上多无症状,多为单个病灶,肝左、右叶均可发生,其发生与乙型肝炎、丙型肝炎病毒感染似乎关系不大,肿瘤标记物一般不升高。因其缺乏关于实验室检查和影像学检查结果的特异性表现,绝大多数病例为意外发现,影像学也易误诊为肝癌、血管瘤或其他病变。

LEL-ICC病理大体观察边界尚清,无包膜,本组病例最大直径13~45 mm,切面灰白,质地中等。组织学可观察到肿瘤向周围肝组织中浸润性生长。肿瘤组织多呈片巢状、条索状或单细胞样生长,可有不同程度的腺管样分化。肿瘤细胞较大,立方形,胞界不清呈合体样,胞浆丰富、均质粉染或略嗜伊红,核圆形或卵圆形,呈空泡状,可见小核仁,可见核分裂像。间质大量成熟淋巴细胞、浆细胞浸润,可形成淋巴滤泡。周围肝组织呈间质性肝炎改变。虽然形态学较为特殊,但如果对其缺乏了解,病理诊断容易不准确。

肿瘤细胞免疫表型CK7、CK8/18、CK19 阳性,可表达CEA、CD10,提示其胆管上皮源性;不表达Hep-Par1、Arginase-1、AFP、Glypican-3、CDX-2、CK20、Vi⁃mentin 等,排除肝细胞源性、间叶分化或肠源性等转移性肿瘤之可能;Ki-67阳性率约20%~30%,提示增殖活性一般;间质增生的淋巴组织CD3、CD20多克隆表达提示T、B淋巴细胞混杂增生,其为反应性。

同其他大多数部位的LELC一样,EBV感染在肝脏LEL-ICC的癌变中起着至关重要的作用,在绝大多数病例中均能检测出EBV感染,表明EBV可能在肿瘤发生、发展中起着至关重要的作用,LEL-ICC的形成与EBV感染密切相关[8],因此有文献在报道中将此类肿瘤命名为LEL-ICC伴有EBV感染[7]。组织学中大量淋巴细胞浸润可能是EBV感染引起的免疫反应的独特模式所致。但也有少量具有典型LELC的组织学特征却无EBV感染病例报道[9],认为EBV阳性的和EBV阴性的LEL-ICC的组织病理学形态没有明显的差别,本组病例其中1例具有典型的LELC组织学特征,但EBV检测阴性。由于LEL-ICC的罕见性,EBV在其发生发展过程中的作用尚待进一步研究。

其他病毒,如乙型肝炎病毒(HBV)[10]和丙型肝炎病毒(HCV)[11]感染和LEL-ICC 相关性不大,本组病例中,仅2 例HBV 阳性(29%),0 例HCV 阳性。文献报道中,只有26.9%和7.7%的患者分别为HBV 和HCV 阳性[7]。这种HBV 和HCV 感染的低发生率表明,这两种病毒可能不是LEL-ICC发病的重要因素。

LEL-ICC 诊断主要依靠术后组织病理学辅助免疫组织化学、原位杂交等确立。病理学鉴别诊断包括:1)其他组织学类型的胆管细胞癌:主要由不规则的异型腺体构成,腺上皮相对成熟,可见促纤维反应,背景淋巴细胞、浆细胞很少,EBV 阴性。如肿瘤在术前进行了治疗,可以伴有坏死及较多的炎症细胞浸润,但此时,炎症细胞以中性粒细胞、组织细胞浸润为主。2)转移性淋巴上皮瘤样癌:有病史,CK7、CK19、CK8/18阴性,结合形态学及其他免疫组织化学结果基本可以排除。3)淋巴上皮瘤样肝细胞癌或伴有淋巴细胞反应的肝细胞肝癌[12]:形态学表现为肝细胞性肝癌的特点,如复层梁索状排列,免疫组织化学CK7、CK19 阴性而HepPar-1、Arginase、AFP、GPC-3阳性。4)肝内胆管腺瘤:由大小较一致的小胆管聚集构成,对周边肝组织无侵犯,胆管上皮无异型性,核小圆形,均匀、无核分裂像。5)IgG4相关性硬化性胆管炎(IgG4-related sclerosing cholangitis):多累及胆道,常见的临床表现是梗阻性黄疸,血清IgG4 增多,IgG4 阳性浆细胞大量增生、浸润,胆管壁增厚,肝纤维化和闭塞性静脉炎。6)肉瘤样癌:癌细胞梭形,呈间叶样改变,Vimentin 阳性。7)淋巴瘤:淋巴细胞单克隆增生,罕见同时伴有上皮恶变。

代谢相关基因突变(IDH1/2)、融合基因(FGFR2、ROS1)及Notch、Wnt信号通路异常等可能参与ICC的发生、发展[13],LEL-ICC的分子、遗传学改变需积累病例进一步研究。

相对于经典型ICC,LEL-ICC 预后较好[14]。EB⁃EV阳性或阴性预后相似[15]。致密的淋巴细胞浸润可能是宿主对于肿瘤细胞的防御机制[8]。诊断为LELICC 的患者中,5年生存率为100%,经典胆管癌为13.2%[14]。手术切除仍是治疗LEL-ICC 的首选。根治性手术后一般可获得良好的预后,术后应慎重采取辅助治疗。