六版人教版初中化学教科书中“酸、碱、盐”内容的演变研究

张世勇 余丽林 彭学丽 蔡小娟

摘要:应用内容分析法对我国六版人教版初中化学教科书中“酸、碱、盐”内容进行分析,研究其内容深度、广度、教科书栏目、习题呈现方式,提炼我国初中化学教科书中“酸、碱、盐”内容的发展特点,为教科书的编写使用提供参考。

关键词:初中化学教科书; 酸碱盐; 内容深广度; 教科书栏目; 习题

文章编号:1005-6629(2020)09-0010-05

中图分类号:G633.8

文献标识码:B

1 问题的提出

教科书是根据课程标准或教学大纲编制,系统反映学科内容的教学用书[1]。新课改后的化学教科书,知识重点、内容编排、呈现方式都有较大改变。“酸、碱、盐”是初中化学内容体系中的重要部分,且在工农业生产、日常生活中都有广泛应用。酸、碱、盐的内容具有概念种类多、知识面广、系统性强、涉及的化合物种类多、反应规律复杂的特点[2]。

目前已有学者对“酸、碱、盐”进行了研究。孙杰英等以“酸、碱、盐”为例,对初中化学核心概念相异构想进行调查研究,诊断学生頭脑中存在的相异构想,并探析相异构想的成因和主要来源,为中学化学教师进行概念转变教学及相关研究提供一定依据和借鉴[3]。雷家强提出了促进学生学好初中化学“酸、碱、盐”内容的途径方法[4]。

我国学校基础化学教育一直是以教科书为中心的课程与教学。本文对六版人教版初中化学教科书中“酸、碱、盐”的内容进行分析,研究其演变特点,可以为“酸、碱、盐”内容在化学教科书中的编写使用提供参考。

2 研究对象与方法

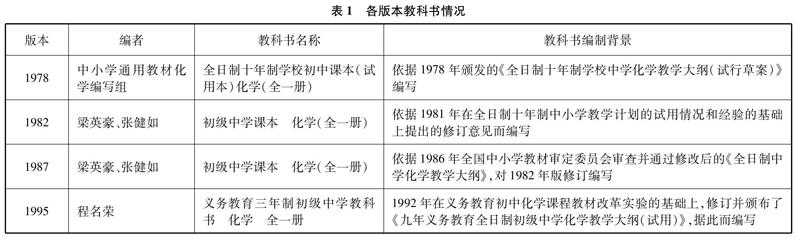

研究对象是具有权威性的人民教育出版社出版的六版初中化学教科书,情况如表1所示。

课程内容的组织选择、实施、评价是课程改革的重点,也是每次新教材编写改革的重点。对教科书进行研究,一般从学习内容、学习要求、学习方式、评价方式维度进行分析,因此本研究主要考查教科书内容难度(深、广度)、影响学生学习方式转变的教科书栏目、影响教学评价功能的习题呈现方面的变化。对教科书各指标的考查统计,由两位化学教育研究者共同商议评定,其中二者对客观性的内容广度、教科书栏目、习题频数的评判为一致;二者对内容深度的评判赋值稍有不同,赋值积差相关系数为0.93,一致性高,说明结果可信度高。因此,本研究主要采用内容分析法对选定教科书中酸、碱、盐内容在深度、广度、教科书栏目、习题等方面进行研究。

3 结果与分析

3.1 酸、碱、盐内容深广度的演变

内容广度是指课程内容所涉及范围和领域的广泛程度,通常用“知识点”来量化,借鉴已有学者对教科书内容广度的研究[5, 6],参考各版教科书相应的教学大纲、课程标准,从教材内容呈现数量进行判断,将六版化学教科书中酸、碱、盐内容的“知识点”进行量化统计,确定其内容广度分别为:G1978=25, G1982=30, G1987=30, G1995=33, G2001=21, G2012=21。

内容深度是指课程内容所需要的思维深度,它涉及到概念的抽象程度和概念之间的关联程度,以及课程内容的推理与运算步骤,内容深度的计算可通过课程目标不同要求加权平均来刻画,借鉴已有学者对教科书内容深度的研究,根据教学大纲、课程标准对内容知识点的要求,由低到高依次分为知道(记住、说出、列举、找到)、了解(认识、看懂、识别、能表示、懂得)和理解(解释、说明、区分、判断、简单计算)3个层次,结合教材内容呈现与习题进行判断[7, 8],内容深度赋值分别为1、 2、 3,量化统计后取平均值,如2001/2012版化学教科书中“盐酸、硫酸的用途”的编排,占用较小篇幅列表呈现盐酸硫酸用途,赋值1;“浓硫酸的腐蚀性”的编排则是设计小实验对比观察浓硫酸在玻璃棒、小木棍、小布块上的现象,赋值2;“酸的化学性质”的编排设计了3个科学探究实验进行探讨酸的化学性质规律,赋值3。基于以上赋值统计,计算出六版初中化学教科书中酸、碱、盐内容深度为:S1978=2.00, S1982=1.77, S1987=1.77, S1995=1.82, S2001=1.76, S2012=1.81。

对各个时期六版初中化学教科书中酸、碱、盐内容广度和深度的变化趋势进行统计分析,结果如图1所示。

由图1可知,(1) 教科书中酸、碱、盐内容广度先增加后减少,在1995版中内容广度达到最高,在新课标教科书中又下降,知识点变化较大。1982版和1987版在1978版的基础上,酸和碱这部分内容更详细:增加了盐酸、硝酸、磷酸、氢氧化钠和氢氧化钙这些知识点,而1995版又在1987版的基础上增加了盐的内容:氯化钠、碳酸钠和硫酸铜这些知识点,增加了对盐知识点的要求,因此酸、碱、盐内容广度逐渐增加。在新课标教科书中删减了溶液的导电性、电解质的电离、硝酸,酸、碱、盐的分类和命名,酸性氧化物和碱性氧化物等知识点,导致知识广度开始下降。

(2) 酸、碱、盐内容深度在1978版最高,为2.00,在1982版和1987版下降为1.77,且两个版本内容深度一样,1995版略微上升为1.82,新课标教科书又开始下降,2001版和2012版内容深度大体上差不多,不同之处在于复分解反应及发生的条件在2012版中强化了其深度。总体上看内容深度呈现下降趋势。

从整体上看可发现变化,一开始1978版教科书内容广度小,但要求课程难度高,究其原因,这套化学教科书是借鉴了国际上教材编写经验,加强化学基础理论,当时学校师生普遍反映教科书内容难度大;接下来的教科书采取了增内容、降难度的措施,在1978版试用情况和经验的基础上提出降低难度修订意见而编写1982版,进一步减负编写1987版,而1995版更是体现了全国实施义务教育,扩展课程目标,满足不同学生需求;这也与社会逐步重视教育、义务教育学生入学率逐步提高有关。新世纪实施第八次基础教育化学课程改革以来,化学教科书建设编写则减少内容,保持难度,这与新课改强调的“精选学生适应未来社会所必须的基础知识,精选学生终身学习和适应现代社会生活所必须的化学基础知识”相关[9~11]。

3.2 酸、碱、盐内容栏目的演变

教科书栏目作为一种“中介性”的手段,能促使学生在脑海中快速形成一种对应关系,让学习的目标更加明确。参考“人教版高中化学新课程教材栏目的实证分析”一文,根据初中化学教科书栏目内容的性质,大致把教科书中的栏目分为3种,即方法性栏目、资料性栏目和活动性栏目[12],六版教科书栏目的设置情况见表2。

从表2可以看出:

(1) 整体上看六版教科书中栏目总数在逐渐增加,栏目种类也越来越丰富。1978版、1982版和1987版教科书栏目单一,只有实验。从1995版开始有所改善,增加了家庭小实验和讨论,此外还增加了资料性栏目—选学部分,关注学生认知,改变以往“工具书”式教科书。

(2) 新课标版教科书(2001版和2012版)在栏目内容上大胆创新,有实验、讨论、活动与探究和调查研究,增加方法性栏目等,引导学生转变学习方式,倡导学生自主学习;而颇具特色的拓展性课题,不仅拓宽了学生的认知视野,更引导学生自我总结归纳知识,自我构建知识体系。栏目的综合多样化改变了传统教科书单向传送知识的倾向,更体现出教师与学生、学生与学生、学生与教材之间的交互作用。

从总体上看,前三版的教科书栏目只是化学实验一种形式,后三版的教科书栏目逐步多样化,且随时间发展各版本增幅逐步显著。这体现了七八十年代教科書建设更多关注化学学科本体双基知识、多从教师教学出发编写,教科书栏目较单一;而从1995版开始的活动性栏目形式逐步丰富,开始关注学生的各种课外活动,新增加资料性栏目逐步丰富,则体现了满足学生的不同需要,这与我国1994年开始实施九年义务教育,学习目标进一步变宽有关;而新世纪实施第八次基础教育课程改革以来,新增加方法性栏目,重视学生能力发展,这与课程改革提出的课程目标“过程与方法”、发展学生科学素养、培养学生关键能力等相关[13]。

3.3 酸、碱、盐内容习题的演变

对初中化学教科书的习题按呈现形式分为简答题、计算题、判断题、填空题、选择题和图表题6类[14],对“酸、碱、盐”内容在六版教科书中的习题进行统计分析,具体见图2。

由图2可知:

习题总数先增加后减少,而习题种类呈现多元化,更具有综合性、实践性和开放性。1978版习题只有简答题和计算题,是选拔测验考试的常用题型,较单一;随后的版本逐步增设判断题、填空题、选择题和图表题,转变作业的选拔测验功能为巩固、检查和评价,促进学生综合能力发展、提高作业的质量。这种多层次、多样化的题型设置体现了对于教科书作业功能认识的深化,从学生认知角度出发,挖掘习题的育人价值,发挥习题在促进学生全面发展方面的评价功能。

对初中化学教科书的习题从内容角度分为基本概念知识、化学实验、化学计算和联系社会生活实际4类[15],对“酸、碱、盐”内容在六版教科书中的习题进行统计分析,具体见表3。

由表3可知:

(1) 新课程改革前的教科书习题,内容主要以考查化学基本概念知识为主,在联系社会生活实际上的习题比较欠缺,习题均体现的是考查学生化学基础知识和基本技能,在很大程度上只是就题论题,综合应用型习题较少,考查学生应用知识解决实际问题不够。

(2) 新课程改革后的教科书习题,内容上保持了基本概念知识、化学实验、化学计算的考查,但化学实验转向综合化,化学计算的要求降低,联系社会生活实际的习题所占比例大幅增大,占比是之前版本的多倍,教科书通过习题的不同形式,将化学知识和社会生活中的现象或事实联系起来,促进学生自然而然运用所学知识,解决生活中的问题,学以致用,促进学生学会科学知识方法的同时又发展综合能力。这就更加突出了化学学科的正面价值,体现出化学是一门与社会生产生活紧密联系的中心学科,化学教学也应倡导“从生活走向化学,从化学走向社会”的育人理念。

从总体上看,习题数量有较大的变化,习题类型多样化,随时间发展各版本教科书习题类型逐步多样化、设计多层次化。这体现了文革后的七八十年代教科书习题编写的局限,仅关注到传统单一题型,主要考查学科知识;而随着每次课程改革的推进,特别是新世纪实施第八次基础教育课程改革以来,教科书编写者提升了对习题作业的功能认知,更加关注学生发展性评价,从多角度组织习题题型、关注学生社会生活实践经验,注重迁移等综合能力考查。

4 结论与思考

通过对改革开放以来我国人教版六版初中化学教科书中“酸、碱、盐”内容进行分析,可发现其演变特点:

(1) “酸、碱、盐”内容广度先增加后减小,在1995版中内容广度达到最高,在新课标教科书中下降后保持稳定。“酸、碱、盐”内容深度在1978版中最高,之后版本减小并保持稳定,变化不大。

(2) “酸、碱、盐”内容栏目总数在逐渐增加,栏目种类也越来越丰富。活动性栏目形式丰富,体现关注学生课外活动;资料性栏目增加,满足学生不同需要;方法性栏目增加,重视学生综合能力发展。

(3) 习题总数先增加后减少,而习题种类呈现多元化,更具有综合性、实践性和开放性。内容上保持了基本概念知识、化学实验、化学计算的考查,但化学实验转向综合化,化学计算的要求降低,联系社会生活实际的习题所占比例大幅增大。

综上教科书“酸、碱、盐”的内容演变特点,体现初中化学教科书改革精选课程内容、联系学生生活经验、增加拓展、重视活动、强化方法、深化作业功能等趋势;也体现了教科书建设发展以学科为中心理念转变为以学生为中心,促进学生科学素养、核心素养发展的主旨理念。

参考文献:

[1]郭震, 钟晓媛. 近代化学教科书的发展与研究[J]. 化学教学, 2018, (4):8~12.

[2]陆芳静. 基于元认知理论下的初中化学“酸、 碱、 盐”迷思概念转化策略研究[D]. 苏州:苏州大学硕士学位论文, 2016:2.

[3]孙杰英, 严文法. 初中化学核心概念相异构想调查研究——以“酸、 碱、 盐”为例[J]. 化学教育(中英文), 2018, 39(23):71~74.

[4]雷家强. 初中化学“酸、 碱、 盐”微探[J]. 中学化学教学参考, 2017, (12):21~22.

[5][7]杨承印, 韩俊卿. 义务教育新课标教科书课程难度定量分析[J]. 教育科学, 2007, (1):32~35.

[6][8]陈燕, 王祖浩. 科学教科书难度评价方法探析[J]. 全球教育展望, 2014, 43(03):46~53+29.

[9]课程教材研究所. 20世纪中国中小学课程标准·教学大纲汇编:化学卷[M]. 北京:人民教育出版社, 2001:275~387.

[10]中华人民共和国教育部制定. 义务教育化学课程标准(2011年版)[S]. 北京:北京师范大学出版社, 2012:3~5.

[11][13]魏冰. 科学素养教育的理念与实践——理科课程发展研究[M]. 广州:广东高等教育出版社, 2006:232~264.

[12]张世勇, 闫淑惠. 人教版高中化学新课程教材栏目的实证分析[J]. 教育理论与实践, 2011, 31(17):11~13.

[14]张世勇. 改革开放以来我国初中化学教科书习题的演变研究[J]. 教育理论与实践, 2012, 32(8):44~47.

[15]王立群. 鲁教版初中化学教材习题编制分析及其教学策略研究[D]. 济南:山东师范大学硕士学位论文, 2008.