后疫情时代辽宁省制造业高质量发展机遇与挑战

——基于对93家制造业企业的跟踪调研分析

□ 孙新波 秦佳慧 马慧敏 王永霞

2020年初至今,新冠肺炎疫情的扩散给全球制造业带来巨大冲击。数据显示,美、日、德等国家一季度制造业PMI指数跌破50%,创历史新低。3月份以来,我国制造业PMI指数和复工率逆全球趋势稳步回升,较2月份分别上升16.3%和10.7%,呈现有序推进、积极向好的态势,然而仍然面临人流、物流、资金流、产业链、供应链动荡加剧等危机,需要制造业企业迎难而上、妥善应对。

一、调研设计与调研企业分布

2020年2月初和3月初,围绕“疫情给企业带来哪些影响”和“企业复工复产现状”两大主题,访谈了93家辽宁省制造业企业的97位高管。3月底和4月初,围绕“企业复工复产现状”和“企业面临的复工复产问题”两大主题,再次对上述高管进行访谈,4次访谈共收到文字反馈材料近5万字。

93家样本企业以沈阳、大连等中心城市的国有和民营企业为主。规模上,300人以下的占15.05%,300~999人的占20.43%,超过1 000人的占64.52%。地域上,位于沈阳的占50.54%,位于大连的占21.51%,位于抚顺的占16.13%,位于其他地区的企业占11.83%。

所有制分布上,国企占55.91%,民企占31.18%,外企占10.75%,符合东北地区国有企业占比高的特征。行业分布上,装备制造企业占20%,交通运输设备制造企业占17.05%,计算机、通信和其他电子设备制造企业占13.64%,金属冶炼企业占11.36%,汽车制造企业、化学原料和化学制品制造业企业各占9.09%,机器人、工业互联网平台企业占5.68%,医药制造类企业占6.82%。

二、企业受疫情影响状况分析

数据显示,高管认为疫情对企业产生较大影响、严重影响和较小影响的比例依次为69.89%、15.05%和9.68%。

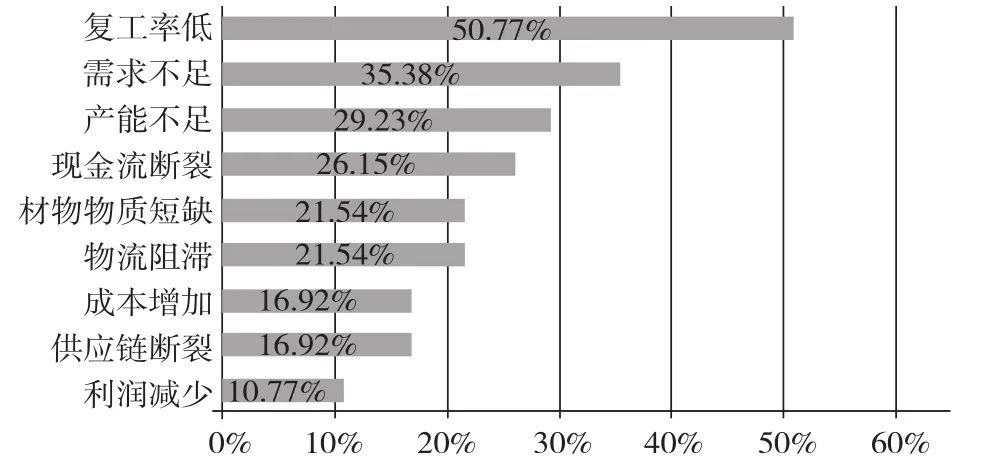

疫情对企业的影响体现在复工率低、需求不足、产能不足、现金流断裂、材料物资短缺、物流阻滞、成本增加、供应链断裂、利润减少9个方面(见图1)。首先,供应链整体稳定性受冲击很大,16.92%的企业面临供应链断裂风险,21.54%的企业面临物流阻滞、材料物资供应不足的影响,35.38%的企业面临订单被取消或被转移的风险。其次,50.77%的企业复工率低,29.23%的企业产能严重不足,订单无法按期完成。最后,26.15%的企业受资金周转期延长的影响,10.77%的企业营收大幅下降,16.92%的企业受防疫成本增加和固定成本损耗的影响,使得现金流断裂风险加剧。

图1 疫情对企业的影响类型

从疫情对不同所有制类型企业的影响程度看,受疫情严重影响的国企、民企、外企占比分别为20%、20%、13%;受疫情较大影响的国企、民企、外企占比分别为79%、69%、70%,可见疫情对民企的影响范围最广、程度最重,国企和外企受影响程度次之。

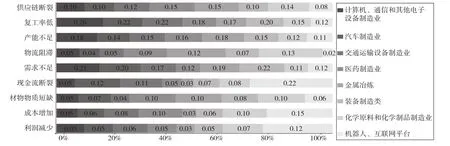

从新冠肺炎疫情对不同制造业细分行业的影响看(见图2),复工率低、需求不足、产能不足对各行业的影响分布较为平均,说明疫情发生后各行业普遍受到这三大因素的影响。而医药制造、金属冶炼、化学原料和化学制品等行业受物流阻滞、供应链断裂影响较大。利润减少、成本增加、现金流断裂则对机器人、工业互联网行业影响更为显著。

图2 新冠肺炎疫情对不同制造业细分行业的影响

三、企业复工复产现状分析

数据显示,从2020年3月初开始,企业的平均复工率、复产率平稳上升,表明随着疫情防控向好态势进一步巩固,企业生产秩序正在加速恢复。截至2020年4月初,已复工企业的复产率平均在八成以上,低于正常年份8%左右,表明受疫情影响企业普遍存在复工未达产现象。从不同规模和所有制类型企业的复工复产情况看,大型企业、国企的复工率、复产率指标明显优于中小企业、民企和外企,表明民企、外企、中小企业面临的复工复产困难和问题更多。

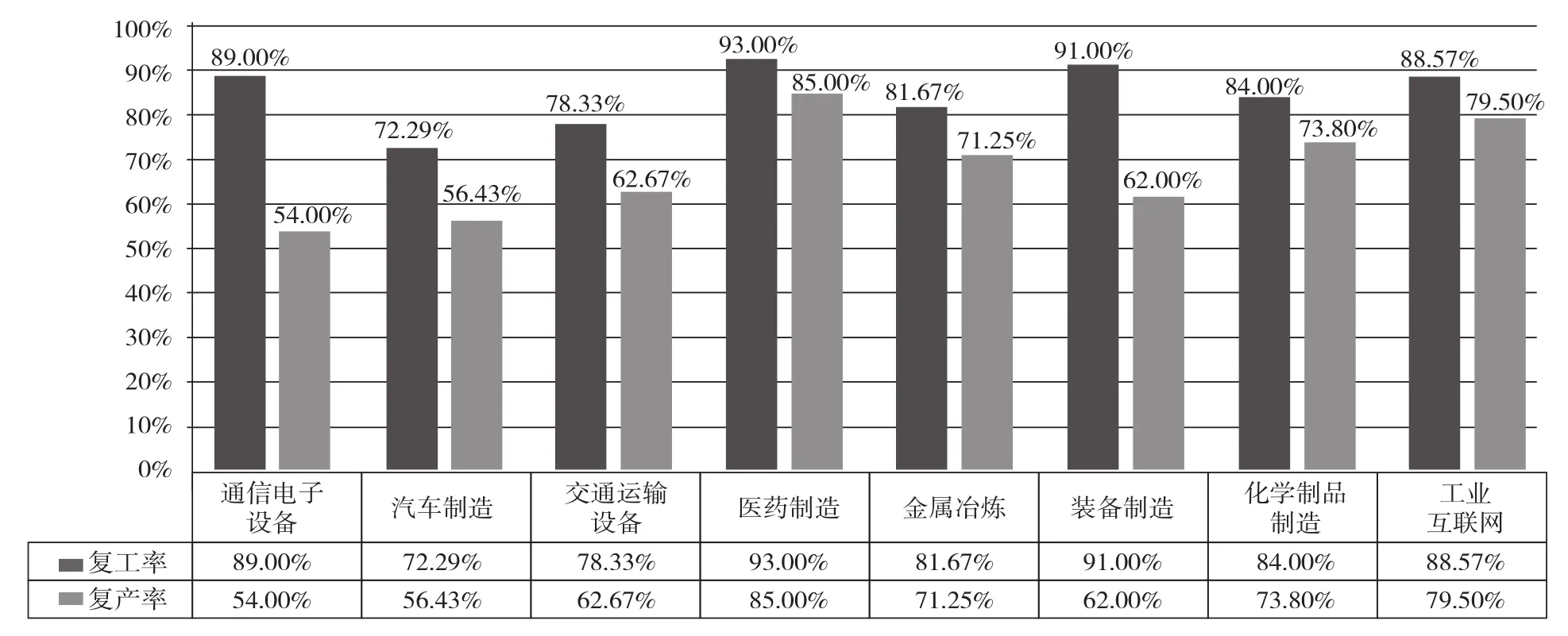

从不同行业企业复工复产情况看(见图3),装备制造、通信电子设备、医药制造业复工率均在九成左右。不同行业复产数据显示,与疫情相关的医药制造行业产能得到充分释放,复产率在九成以上;化学制品制造、金属冶炼、工业互联网行业复产率在七成以上;装备制造行业、交通运输制造行业复产率在六成以上。

图3 不同行业企业复工复产情况

四、企业复工复产面临的主要问题

通过对2020年3月23日和2020年4月6日企业复工复产面临主要困难的数据对比发现(见图4),随着时间的推移,企业面临的困难发生了变化,4月初数据显示,复工难对企业恢复生产的阻碍强度由29.03%降为19.35%,取而代之的是企业春季招工难度升级;公共服务延迟问题随着复工率的提高得到缓解,而公共服务数字化程度、数字化基础薄弱问题凸显。

图4 企业复工复产面临的主要困难

企业复工复产面临的主要困难如下:

1.防疫压力大

在复工复产过程中,企业普遍面临成本增加、产能不足等难题。21.51%的受访企业表示,为做好复工后的防控工作,在防疫物资储备、工作环境消杀、员工安全防护等设施配备方面成本增加;此外,32.26%的受访企业表示,为防止员工交叉感染,降低现场工作风险,采取轮流上岗、间隔工位等工作方式,阻碍了企业产能的全面释放。

2.产业链受损

受疫情发展形势、管控力度不同的影响,制造业产业链上下游复工时间不协同,26.88%的受访企业表示原材料供应不足,21.51%的受访企业资金流运转出现问题,预估停工待料导致企业收入损失达10%以上。

3.资金链紧绷

受国内外疫情的双重影响,一季度营收大幅下滑。在复工防疫期间,企业面临防疫成本、厂房租金、员工工资、社保水电等刚性开支压力,加之金融系统延迟开工和融资难等,资金链断裂风险加剧。24.73%的受访企业表示现金流短缺,复工难复产,其中中小企业占比达60.87%。

4.劳动力短缺

受防疫隔离措施影响,外地员工返岗时间推迟,加之制造业“抢人大战”愈演愈烈,辽宁省制造业企业面临结构性用工难和阶段性复工难。受访企业表示,员工复工难导致加工装配延迟;复工隔离导致客户现场设备安装调试服务迟滞;招工不足导致设备闲置,加大了企业的生产成本,影响了有效生产。

5.公共服务滞后

疫情暴露出诸如医疗卫生公共服务供给不足、公共部门信息互联互通程度低、线上审批流程不健全、治理方式和治理能力不适应数字时代等诸多短板,限制了企业有序复工复产。13.98%的受访企业表示,受疫情管控限制,上级工商行政管理部门延迟复工,审批程序延期影响企业业务开展。

6.政策落地不实

不同规模、不同所有制类型企业的政策获得感存在显著差异,11.83%的受访企业表示,帮扶政策在民营企业、中小企业的执行情况较差。社保、财税政策缺少实施细则、标准不一、宣传告知不到位、复工许可条件设置不合理、政策落地时差长等问题影响了疫情帮扶政策的实施效果。

五、助推企业复工复产、高质量发展的对策建议

1.分区分级,制定精细化防疫举措

根据疫情发展及企业复工后人员聚集与流动情况分区分级确定防疫物资储备力度,一厂一策,细化复工复产保障方案。搭建企业间协作配套平台,鼓励企业采取弹性工作制,实现地区间、企业间乃至生产车间互补互利,释放产能。

2.以强带弱,推动产业链协同复产

成立制造业产业链协同复工复产工作小组,聚焦辽宁省制造业集群和龙头企业2个重点,梳理产业链“堵点”,精准对接“卡壳”企业,逐一落实帮扶措施,确保核心企业恢复生产。同时,抓住疫情带来的政策机遇,建设省内重点产业链强基固基工程,提高产业链抵御风险能力,进一步延伸并打造高端产业链。

3.定向扶持,减轻企业资金负担

重点扶持受影响较大但发展前景好的制造业企业,特别是压力大的中小企业及个体工商户。一方面,通过设置绿色通道或设立专项扶持基金直接补贴,提供税费减免、贷款优惠等政策;另一方面,鼓励产业链龙头企业联合金融机构建设产融合作平台,创新面向上下游的金融服务,缓解融资难题。

4.精准对接,开辟招工引才通道

人社部门应搭建正规的灵活用工平台,促成用工需求方和分流员工企业动态合作,解决阶段性用工紧张问题。政府部门要制定中长期人才培养战略,牵头整合力量,扩大省际劳务协作范围,在中西部劳动力资源大省建立技职院校联系网,为本地重点企业培养后备人力资源。同时,促进“校企合作”“职前职中培训”,提高劳动者就业能力,从根本上解决供需不匹配的结构性用工难题。

5.优化服务,护航企业复工达产

公共部门须把健全公共卫生应急管理体系提升到战略高度,严防境外输入与境内反弹。政府部门要围绕企业需求,加快建设部署和推进5G通信网络、物联网等信息通信基础设施,征集公共服务优秀数字化产品和服务方案,促进公共基础设施和公共服务的数字化转型升级。

6.全程管控,落实落细助企政策

首先,健全行动有方案、实施有细则、操作有流程的政策体系。其次,建立目标量化、进度晾晒、绩效评估、先进推广、落后约谈的落实体系。在政策落地过程中动态调整、迭代方案,确保惠企、助企和活企一揽子政策迅速落实。最后,畅通政策沟通渠道,设立线上问题反馈窗口,及时协调解决,通过开展线上培训,主动为企业答政策、送服务,打通政策落地“最后1公里”。