基于国学教育创建语文特色校本课程的研究

丘志芳

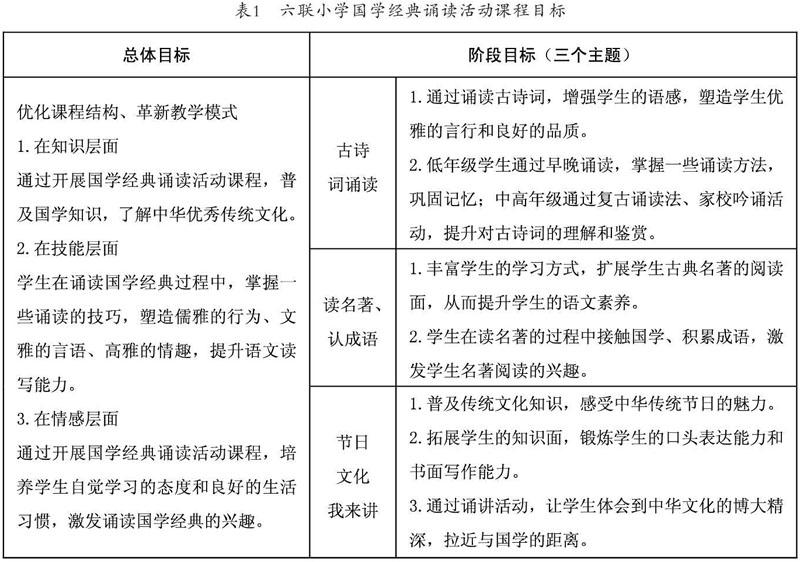

摘 要:“什么样的校本课程既能传承国学魅力,又能深化语文课程改革,还能解决全面育人目标与个性张扬现实间的矛盾”,始终是课程开发者和一线教师思考的基本问题。本文以佛山市南海区大沥镇六联小学(以下简称“六联小学”)为研究案例,基于国学教育创建语文特色课程。通过探索研究,六联小学确定从古诗词传承国学文化、成语点亮国学经典、节日活动推进国学普及三个方面展开,实现育人、立人的目的。

关键词:国学教育;特色课程;古诗词;成语;节日活动

第一部分 研究的背景和意义

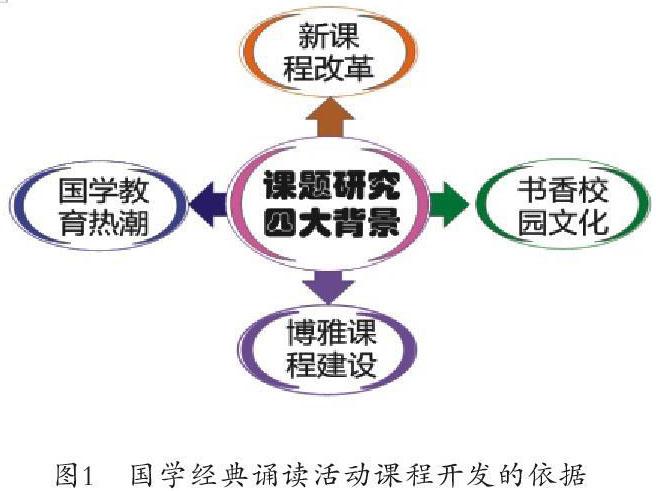

一、语文特色课程开发的四大背景

新课程改革的深化促使国学教育的热潮日益汹涌,大力加强国学教育已成为小学课程改革的重要方向。与此同时,本课题扎根于小学基础教学,契合六联小学博雅课程体系的建设,满足营造书香校园文化、传扬国学文化魅力的现实需求。

二、语文课色课程开发的现实意义

首先,国学教育重在传承中华民族优秀的传统文化,有助于培养小学生优秀的道德品质;其次,国学经典是国学教育传承的主要媒介,诵读国学经典,既是培养学生语感的需要,也能潜移默化地塑造学生的健全人格。

第二部分 研究的目标

第三部分 研究的内容

一、古诗词传承国学文化

诗歌是文学的桂冠,而中国的古诗词用词之精炼、意境之优美、达意之雅致,使其成为文学桂冠上最耀眼的一颗明珠。在小学阶段,以古诗词为主题开展相关的教学活动,是学生学习国学的重要方式。

本文以人教版语文教材中的52首古诗词为依托,以辽宁教育出版社出版的《小学生必备古诗词75首+80首》为课外延伸,在语文教学中适当引入课外古诗词,丰富学生的诗詞库;引导学生每天晨读、夜读古诗词,鼓励学生利用课前准备时间、排队放学时间温习学过的古诗词;组织班内赛、班班赛,以比赛的形式促进学生之间的良性竞争。

(一)堂上诵读

1. 学诗。

本课题以课内诗词为主要学习对象,适当引入课外诗词,丰富教学。在教学的过程中,六联小学教师归纳出了“先诵后学”“先说后教”的教学原则。“先诵后学”就是在教学古诗词的之前,要求学生通过预习扫清读音障碍,基本达到熟读成诵的水平。小学阶段的古诗词短小精悍,学生在上课前基本成诵,更有利于学生顺利地跟上教师的上课节奏。“先说后教”是指教师秉承语文新课标提出的育人理念,在理解古诗词的过程中,充分发挥学生是课堂主人的作用,学生先讲述自己的理解,教师再对个别字词的理解、诗词的意境等进行适当补充和引导。

在教学过程中,对于比较难懂的诗词,教师可以用配图的形式来加深理解。此外,为了深入体验诗人的内心世界,教师还可以借助配乐朗诵来实施教学。如在教学《长相思》的时候,教师可以设计一个教学环节,配上连绵幽怨的《琵琶曲》进行朗诵,以此烘托出离家千里的将士们对故园的思念之情。

2. 诵诗。

诵读诗歌的方法有很多。对于低年级的学生来说,有些诗词或意境悠远,或感情细腻,不容易完全理解和掌握,所以应经常诵读,巩固记忆。人在早晨和夜晚睡前所看所读的东西最容易记忆,因此,鼓励学生在早读时间以及晚上睡前时间诵读古诗词。晨读在学校进行,晚读则以亲子共读为最佳形式。对高年级的学生来说,已有一定的理解力和鉴赏力,教师可在课堂上播放吟诵音频,教授吟诵技巧,选择适合吟诵的诗词来引导学生学会用接近古人的方式来吟诵古诗词,鼓励学生回家吟诵给家长听,开展家校吟诵活动。

(二)活动展示

1. 赛诗。

良性竞争可以激发学生的求知欲与进取心。六联小学通过开展班内赛、班班赛的教学活动,借此了解了学生背诵的情况,并促进学生诵读古诗词的热情。班内赛的形式有很多,从参加人员来看,有小组赛、男女赛等;从比赛内容来看,有诗歌专题、诗词专题;从比赛过程来看,有书面形式的古诗词知识竞赛和现场直播型的古诗词知识大比拼。

2. 画诗。

诗中有画,画中有诗,情境相融,彰显了诗境之美。一首诗里面往往有很多不同的意象,将这些意象拼在一起,就会呈现出强烈的画面感。因此,在学习这类画面感比较强的诗词时,我们会鼓励学生以配图的形式画诗。学生的绘画作品,可以呈现整首诗的内容,也可以呈现一句诗的内容,还可以呈现自己所联想到的内容。对于低年级的学生,教师应尊重并鼓励他们大胆想象;对于高年级的学生,则应对他们画面的设计、题字等作更多的要求。

3. 品诗。

所谓品诗,就是以古诗词的朗诵、表演等为主要表达形式开展主题班会,意为古诗词鉴赏大会。在开展课题的过程中,六联小学以传统节日为契机,开展了相关的诗词主题活动,如“诗歌中的清明”“诗意飘香话端午”“月圆人圆聚端午”等。在这些班会课上,我们看到了古诗词表现形式的多样化,如朗诵、吟诵、歌唱、舞蹈等。

二、成语点亮国学经典

成语虽然短小精悍,却内涵丰富,积淀着中华上下五千年的历史文化。成语是国学的组成部分,是国学的启蒙老师。成语,从哲学、史学、宗教学、文学、礼俗学等各方面渗透国学知识,辅助国学学习。

(一)成语竞赛

成语竞赛分为口头比赛和书面比赛。

赛前学校会印发一张小学常用成语汇总表给学生,教师组织学生利用课余时间熟读熟背。到了期中,学生会进行校级、年级、班级的口头成语比赛。考查形式多样,如说意思猜成语、成语接龙、看动作猜成语等。口头成语比赛既锻炼了学生的口头表达能力,又增强了学生对成语的熟悉程度,可谓是一举两得。

成语书面比赛针对的是六联小学中高年段的学生,主要考查学生对成语的熟悉程度和书写能力。赛前教师会根据每个年级的情况,出一份合理的成语竞赛卷,试卷包括基础成语的考查以及课外成语的拓展延伸。通过竞赛,学生提升了成语的理解和熟悉程度,并能熟练运用到考试和生活当中。

(二)成语分享

六联小学五年级教师带头开展了“课前三分钟分享成语故事”活动,把课堂真正还给学生。具体做法是,在每节语文课前设置一个“成语故事天天有”的环节,要求学生每天轮流讲成语故事,把自己在课外看到的生动活泼、对自己深有启发的成语故事讲个大家听。

讲成语故事成了五年级一扇美丽的、盛满知识和智慧的窗口。通过这扇窗口,孩子们把看课外书变成自觉主动的行为,了解了更多的知识,明白了更多做人的道理,胆量得到了提高,说话更流畅了……孩子们的口头表达能力有了很大的提高,课堂表现力在不断增强,语文教学效率也越来越高。

(三)成语展示

要取得课堂教学的良好效果,仅有教师自身的努力是不够的,还须充分调动学生的积极性,培养他们学习的兴趣,活跃他们的思维,最大限度地集中他们的注意力。如此,教师采用一些轻松活泼的教学活动来调动学习积极性是非常必要的,并能取得较好的教学效果,成语展示活动就是其中之一。

每周四下午第二节课,都是年级的成语展示课。活动前,学生先自由分组,一般是三到六人一组;教师分派成语,每组负责一个成语,小组长给组员分派任务;展示的方式主要是小组完成一张成语手抄报,里面包括成语解释、成语典故等,然后小组将手抄报成品通过投影仪展示给全班同学,小组推荐一名组员上台演讲。成语展示活动主要考查小组的合作能力和学生的口头表达能力。

(四)读名著,认成语

这一活动主要针对的是中高年段的上层生。教师指导部分学生阅读古典名著,并积累和衍生其中的成语。如以下几部名著:

1.《论语》。

儒家文化是中国传统文化的主干,《论语》是儒家文化的载体。《论语》中有350多个成语,这些成语因其深厚的文化内涵和积极向上的教育意义而被广为传诵,流传至今。六联小学教师对这些成语进行了大致的归类,并从“仁礼”和教育等方面探讨其文化内涵。

2.《詩经》。

《诗经》是我国最早的文学作品集,是上古社会的一部百科全书,是中华民族的文化元典。《诗经》中产生了大量的成语和俗语,如小心翼翼、明哲保身、不畏强御、夙夜不懈、穆如清风……

成语具有极强的表现力,是中国语言的精华。成语中蕴含着宝贵的文化财富。六联小学正极力通过成语的多样化学习,提升学生的语文素养。

三、节日活动推进国学普及

民族传统节日是中华传统文化的代表性符号,是民族精神的集中体现,也是民族认同和国家凝聚的重要文化元素。我国古代属于农耕文明,这些传统节日便或多或少刻有农耕文明的印记;二十四节气的轮回更迭与人的生活作息,甚至为人处世都有密切关系。因此,从语文学科学习的角度,六联小学设计了一些活动,借传统节日之机让学生感受国学的重要性。

(一)节日手抄报

根据不同节日的类型,特别是春节、元宵节、清明节、端午节等传统节日,挖掘节日文化内涵及其教育意义,结合学生认知规律、年龄特点和实际需要,确定主题,组织学生自办“节日手抄报”。在这一活动中,注重创新形式,可灵活地以个人、小组、班级等为单位,创造性地编制各具特色的小报,展示节日的收获和感悟。

(二)节日文化我来讲

学生以个人或者小组形式制作节日PPT,向同学们讲解传统节日的起源、演变及内涵。在向其他同学普及传统文化知识的同时,学生自己也感受到了中华传统节日的魅力,拓展了知识面,锻炼了口头表达能力,体会到了中华文化的博大精深,更拉近了学生与国学的距离。

(三)利是封大变身

新年“派利是”是中国的传统习俗。“利是”又称“利事”或“利市”,也就是压岁钱,而利是封则是装压岁钱的封袋。过年学生都会收到很多“利是”,但“利是封”往往被当作垃圾扔了。六联小学开展了“利是封大变身”活动,让“利是封”摇身一变,变成喜庆的红灯笼。通过这个活动,学生了解了“利是封”的寓意,对春节有了更加深刻的理解,也锻炼了自己的动手能力和创造力,培养了环保意识,让国学在新时期焕发出了蓬勃的生命力。

(四)道德春联

春联,又叫“春贴”“门对”“对联”,它以对仗工整、简洁精巧的文字描绘美好形象,抒发美好愿望,是中国特有的文学形式。在过春节之时,让学生知道春联的历史与作用,感受由春联折射出来的中华民族优秀文化的思想性和文学性,提高审美情操;同时感受对联平仄韵律的严谨与优美,从而产生对国学的浓厚兴趣。

第四部分 研究的实施过程

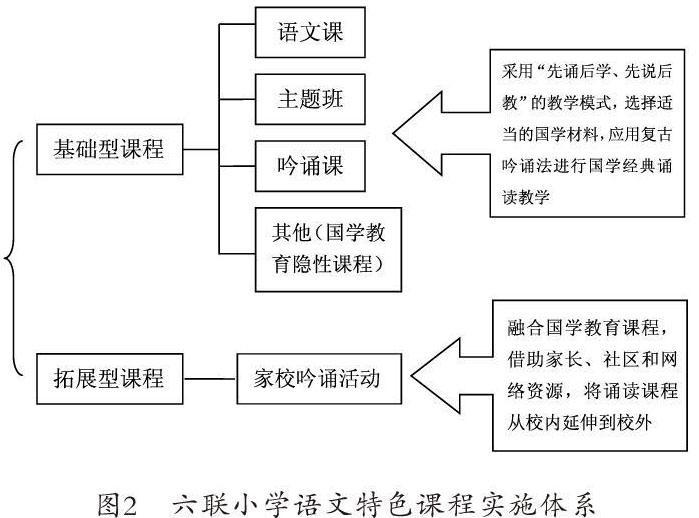

一、基础课程与国学教育的巧妙结合

在现有的基础课程体系中,大部分课程都渗透着国学经典教育。首先,这些课程存在于语文古诗词教学中,古诗词特有的韵律美、意境美及其所承载的历史、文化,使其成为中华传统文化的一大缩影;其次,这些课程存在于传统节日主题班会中,如“诗歌中的清明”“诗意飘香话端午”“月圆人圆聚端午”等国学经典教育;最后,在吟诵课和其他隐形课程中也有所渗透,如“读《论语》,认成语”活动,学生积累了诸多成语,教师则从“仁礼”的教育角度,引导学生探讨其文化内涵。

二、家校吟诵活动拓展国学经典学习的空间

学校借助家长、社区和网络资源,根据学生的年龄特点和认知发展水平,开发了家校吟诵螺旋式活动课程。低年级以亲子共晚读的学习形式吟诵相关的国学经典;中高年级以“自诵家听”、网络共享诵读作品的学习形式来实施拓展课程,进一步解读和鉴赏国学经典。学校依据课程内容和学生学习情况灵活实施吟诵活动。

第五部分 课程的评价

一、博雅课程评价体系

有效的评价机制是一支助燃剂,它能极大地推动学校课程体系的实施和发展;而系统的课程评价体系是一面镜子,能科学地反映教学内容、过程和效果等,进而通过评价反馈,促进学生全面和个性化发展,改进教学,完善学校课程体系。在实施博雅课程体系的过程中,六联小学除了对博雅课程进行全程监控式评价外,还建立了“金拇指”星级课程评价制度。学校通过活动、比赛、家长评判、生生互评、档案袋等方式对学生实行多元化星级评价,评选出“博雅少年好习惯之星”“博雅少年口算明星”“博雅少年全能之星”等。

二、语文特色课程双向评价表

依据评价体系,从课程本身和学生两个维度对24个专题课程进行系统的评价。其中,从评价的维度、达成标准、评价要素建议和评价等级四个部分对课程方案和实施效果进行评价;而对于学生学习的效果,以博雅课程学习成绩单形式来展现。

第六部分 研究成果

一、丰富了博雅特色课程体系的内容

国学教育课程是六联小学博雅课程体系的重要组成部分,且与学校倡导的“博雅教育”理念(培养学问渊博、品行端正的博雅学子)相契合。六联小学组织并开展了“博雅之声”班歌比赛、礼仪操比赛等国学教育活动,丰富了学生的课余生活。

二、提高了教师的专业素养

在课题实施过程中,六联小学教师秉承“尊重并发挥学生的主体地位,调动学生的生活经验,丰富学生的情感体验”的教学原则,开展了丰富多彩的国学学习活动。学校鼓励教师更新教学理念,创新教学方法,通过学诗、诵诗等方式激发学生学习传统文化的兴趣,并以传统节日为契机,引导学生吟诵诗词、学习节日知识。在开展活动的过程中,教师积极挖掘身边的国学资源,创新教学方法,提高了个人素质。

三、促进了学生的健康成长

在文明禮仪方面,实施课题后,学生变得更加文明有礼。此外,学校通过文明礼仪歌等多种形式向学生渗透礼仪教育。在个人的国学文化积淀方面,学生通过个人诗集展、道德春联比赛等活动,展现了博雅学子的风采,记录了成长的轨迹。

四、国学教育的社会辐射作用

2014年5月,六联小学申报了国家社会基金“十二五”规划教育学重点课题“中华优秀传统文化教育研究”子课题“国学教育与小学语文学科教学的整合研究”,并于2017年12月顺利结题。此后,学校被评为“中华优秀传统文化教育特色学校”。

国学经典中蕴藏着中华五千年历史智慧的精髓,构成了我们精神生活的客观环境,维系着中华文化之根。六联小学通过丰富多彩的活动,将语文学科与国学内容进行整合,不仅拉近了学生与国学的距离,还增强了学生对中华优秀传统、文化传统的认同感和自豪感,学生懂国学、爱国学,成为一名优雅的博雅学子。

参考文献:

[1](春秋)孔丘.论语[M].马文作编.呼和浩特:内蒙古人民出版社,2008.

[2]李元洛.穿越唐诗宋词[M].黄爱华,王希明编注.上海:复旦大学出版社,2008.

[3]向熹.诗经词典[M].北京:商务印书馆,2014.

[4]全国中小学校本课程与教材研究中心.中华成语故事[M].长春:吉林美术出版社,2011.