基于问题主线的科学“现象教学”模式与特征

【摘 要】基于问题主线的“现象教学”打破知识传授的传统教学模式,将深度学习理论融入科学教学中,摸索出以问题为主线、常态可用、常人可学的教学新模式,由现象引入、探究活动、问題解决、问题拓展四个环节组成;提炼出“现象教学”的基本特征:活化教材、问题主线和思维本位;形成以课标为纲、教材为基、思维为魂、素养为本的教学新样态。

【关键词】小学科学 问题主线 现象教学 教学模式

我国的中小学课堂,大多是“知识主线教学”,教师按教材的知识主线的顺序进行教学,其实质就是大家常说的“教教材”。可以说,教师的日常教学行为大部分属于“活化教材、知识主线”。

为实现从知识课堂向思维课堂的转变,“现象教学”将深度学习理论应用于小学科学课堂教学中,以问题贯穿课堂,引导学生以问题解决为目标,开展问题探究活动,实现大开大合的教学,践行的是“活化教材—问题主线”。

一、现象教学的基本模式

“现象教学”大致由现象引入、探究活动、问题解决、问题拓展四个环节组成,以问题为主线,逐步培养学生提出问题的能力、收集和处理信息的能力、获取新知识的能力、分析问题和解决问题的能力,以及交流与合作的能力等,发展学生的创造性、批判性思维和想象力[1]。

课堂教学是“现象教学”常态化实施的主阵地。广东省东莞松山湖中心小学自2016年开始进行基于深度学习的“现象教学”研究与实践,着力通过教学结构化探索,构建“现象教学”教学模式。

1.现象引入——创设真实情境,凝练核心问题

教师创设一个生活现象或者一种实验现象,由真实或有趣的现象引发一个或一连串的科学问题(核心问题),激发学生展开科学探究活动。现象引入有三个层次:激发学习兴趣;聚焦核心概念;指向高阶思维。以“车动了吗?”教学引入为例。

汽车从车站开出,波波、妍妍和琪琪坐在车上。看到车窗外的物体在移动,妍妍说:“大家坐稳,车开了。”但琪琪却感觉车没有开。为什么两个人的判断不一样呢?如何判断物体发生了运动?

2.探究活动——分解核心问题,搭建探究支架

科学“现象教学”通过对核心问题进行分解,形成具有驱动性的问题串(任务串),引导学生开展有序探究。它既是学生学习的支架,也是学生思维发展的阶梯。以“往水里加点东西”教学为例。

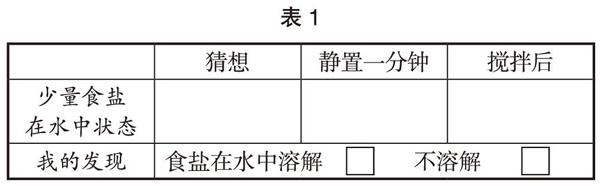

任务一:食盐在水里会如何变化?(1)你认为食盐在水中会是什么形态?(2)将少量食盐加入水中,静置一分钟,它会如何变化?(3)搅拌后,盐在水中会如何变化?观察记录食盐在水中的新变化(颗粒的大小)(见表1)。

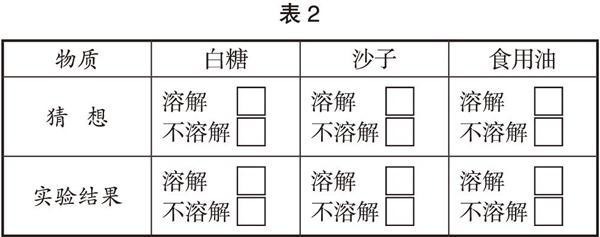

任务二:白糖、沙子和食用油都能在水中溶解吗?(1)你认为白糖、沙子、食用油能在水中溶解吗?(2)白糖、沙子、食用油在水中会如何变化?将少量白糖、沙子和食用油分别加入水中,依次轻轻搅拌,观察现象并把结果记录下来(见表2)。

任务串之间有两种关系:并列式与进阶式。“食盐在水里会如何变化?”与“白糖、沙子和食用油都能在水中溶解吗?”这两个任务串属于并列式。任务串下面要搭建学习支架,如探究活动的顺序、思维方法的指导、材料准备的思考、探究活动的记录、概念建构的追问等,帮助学生收集、处理信息和分析、解决问题。学习支架根据不同的年龄特征呈现方式有所不同,低年级段以勾选、连线、画圈等简单的填写为主;中年级段学生已经有了一定的书写、观察、归纳、概括能力,以图表、填空为主;高年级段学生书写、观察、归纳、概括等学习能力较强,以表格与设计方案为主。

3.问题解决——解决核心问题,建构科学概念

科学概念的建立是认知完善的过程,是从认知冲突到认知统一的过程,认知冲突的统一来自自主思辨和反复修正。当学生对问题串进行深入探究之后,教师要组织学生进行分享交流和批判反思,解决核心问题、发现科学规律、建构科学概念。以“小黄鸭升降的秘密”教学为例。

师:哪个小组愿意分享你们的实验结果?

生:①号瓶只能让鸭子降下去,不能让鸭子升起来。开始,我们用手捂住了②号瓶口,鸭子在下面,后来我们松手了,鸭子就升上来了。(注:①号瓶的瓶口是闭合的,②号瓶的瓶口是敞开的)

师:观察得很仔细,大家发现水平面和小黄鸭之间是什么关系?

生:水平面在哪,小黄鸭就在哪。水平面升,小黄鸭升;水平面降,小黄鸭降。

师:那为什么①号瓶的小黄鸭升不起来?①号瓶子的上部有什么?

生1:瓶子内有空气。

生2:空气在里面,把小黄鸭压下去了。

师:说得有道理,我们再看②号瓶,瓶内上部是什么?

生3:也是空气。

师:是的,对比②号瓶被捂住瓶口前后,空气和水有什么变化?

生3:开始时,瓶内空气多,水少;结束时,瓶内空气少,水多。

师:瓶子里的空气为什么会变少?

生4:因为②号瓶是开口的,空气跑掉了。

师:空气从哪里跑到哪里去了?

生5:从瓶子内跑到瓶子外了。

师:这说明了空气占的空间由多变少,水平面就上升了。如果想控制水平面的升降,我们就要控制什么?

生6:瓶子内空气的多少。

师:你们实在是太厉害了。因为瓶子内的空间是有限的,当空气占据的空间多时,水占据的空间就少;空气占据的空间少,水占据的空间就多。所以,想要控制小黄鸭的升降,关键在于控制瓶子内空气的多少。

在问题解决环节,教师要引导学生描述、分析实验结果,透过现象分析本质,注重学生科学地描述、科学地表达,在解决核心问题的同时逐步构建科学概念,并推动他们科学思维的形成和发展。

4.问题拓展——拓展核心问题,突破三大壁垒

首先,让探究从课堂延伸到课后,突破时间的壁垒。例如,教师在进行四年级下册“种子发芽了”教学时,以拓展问题“种子萌发时是先长根还是先长芽?”点燃学生探究的欲望,引导学生持续观察一周,让科学探究不因下课铃声而结束。

其次,采取“请进来,走出去”的方式,突破空间的壁垒。学校邀请陈贺能、潘习哲、徐德诗等科学家进校园开展讲座,邀请散裂中子原、华为、广东医学院、东莞理工学院的教授们和大家一起分享科学研究的经历和故事,点燃了学生们学科学的激情,引发大家利用课余时间继续观察、实验。如“校园里有哪些小动物”“制作太阳灶”“探访万科研发中心”等,让家庭、社区、工厂、大自然成为广阔的科学教室。

最后,加强学科之间的融合,突破学科的壁垒。例如,“观察蚂蚁”一课中要求学生边观察边画蚂蚁,与美术学科进行了融合;“种子发芽了”一课融合数学学科,以测量绿豆的高度、茎的粗细来记录种子的成长;“调查松山湖水质”与语文学科进行了融合,让学生在调查松山湖水质后给环境局写一份建议书。

问题拓展有效地扩大了科学课堂的外延,激发了学生的科学志趣,提高了学生的科学素养。

二、“现象教学”的基本特征

“现象教学”创立了PBL(基于项目或问题的学习)模式在科学学科中的校本化实践样态—基于教材的常态化问题主线教学,強调并在实践中彰显了核心问题、问题串在知识建构和迁移运用中的意义。它的基本特征是活化教材、问题主线和思维本位。

1.活化教材

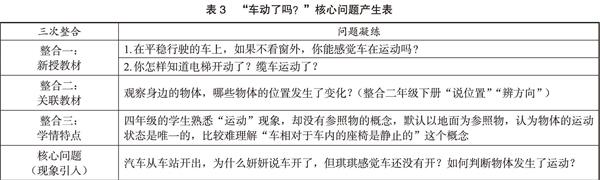

活化教材,是指以新授教材为基础,以关联教材为依托,以学情特点为起始,通过三次整合产生核心问题(见表3)。

2.问题主线

问题主线,就是以问题为课堂教学主线,课堂教学围绕问题展开,以问题的提出为学习的开始,以问题的解决为学习的终结,问题贯穿于整个学习活动的始终。因此,在研读教材、深入理解教材的基础上提炼出来的核心问题应该是个“大问题”,它可继续向下分解出探究活动的问题串(任务串),还与问题的解决相关联。问题主线的操作要领是培养学生的问题意识:引导学生善于观察,提出问题;引导学生敢于实践,探究问题;引导学生乐于运用,解决问题。以“蚂蚁长啥样”教学为例。

环节一:现象引入

小小的蚂蚁居然能背起比自己重50倍的食物,蚂蚁究竟长啥样?它的家在哪里?它喜欢吃什么呢?

环节二:探究活动(问题串)

问题1:你能“钓”起一只蚂蚁并将它的外形画下来吗?(1)画一画,你印象中的蚂蚁长啥样?(2)再画一画,你观察到的蚂蚁长啥样?

问题2:你还想探究蚂蚁哪些问题?(1)蚂蚁喜欢吃什么?(2)蚂蚁如何搬运食物?……

环节三:解决问题

(1)仔细对比观察前和观察后画的蚂蚁,你发现蚂蚁长啥样?(2)你选择哪个问题进行探究?你有什么新发现?

环节四:问题拓展

自然界中还有许多小昆虫,如蜘蛛、蜜蜂,它们的身体和蚂蚁一样吗?

3.思维本位

课堂教学是由教师的教和学生的学构成的一个有机整体,是教师有计划、有目的地创设教学情境,促进学生全面发展的过程。在这个过程中,教师与学生和核心活动是思维。促进学生和教师积极主动地思维,是提高课堂教学质量的关键,也是课堂教学改革的方向[2]。因此,课堂教学中的教学环节既要聚焦核心概念,也要关注思维发展,让教学回归思维本位。

(1)现象引入聚焦思维激发。“你觉得全国各地土壤颜色真的不同吗?土壤为什么会有不同的颜色?土壤究竟有几种颜色?”“你有什么办法让土豆浮起来?”“校园里还有哪些植物像白兰、荔枝一样?”这些现象引入都引发了学生的认知冲突,聚焦思维的激发。

(2)探究活动培养结构化思维。任务串聚焦教师的教与学生的学,凸显“现象教学”探究的有序

性(建立科学的探究任务和安排合理的探究环节)和思维的深刻性(掌握探究方法和建构科学概念)。任务串要聚焦结构化思维:提出问题(大任务)—问题串(分任务)—小问题(小任务),从而构成了结构化思维,促进学生思维的发展[3]。问题串要一次呈现,可分一次、两次处理,避免一问一答的碎片化教学,实现大开大合的教学。

(3)问题解决关注高阶思维。以问题为主线的小学科学教学指向的是问题,问题解决就是让学生围绕探究核心问题所取得的信息、数据进行分享、交流,发现科学规律,建构科学概念,培养学生分析、综合、评价、创造等高阶思维能力。

(4)问题拓展实现思维迁移。问题拓展要紧扣核心概念,设计具有驱动性的拓展问题,引发学生运用新建构的核心概念去分析、判断,实现内容、兴趣和思维的迁移。

基于问题主线的“现象教学”打破以知识传授为目的的传统教学模式,将深度学习理论融入科学教学中,摸索出以问题为主线、常态可用、常人可学的教学新模式,形成以课标为纲、教材为基、思维为魂、素养为本的教学新样态。它既是深化科学教学的变革方式,也是促进教师专业发展、提升学生科学素养的有效途径,更是提高小学科学教学质量、推动科学教育发展的有效载体。

参考文献

[1]中华人民共和国教育部.义务教育小学科学课程标准[S].北京:北京师范大学出版社,2017:3-4.

[2] 胡卫平,魏运华.思维结构与课堂教学—聚焦思维结构的智力理论对课堂教学的指导[J].课程·教材·教法,2010(6):32-37.

[3] 莫春荣,李福利.科学现象教学的思维进阶路径[J].中国教师,2020(5):55-58.

(作者单位:广东省东莞松山湖中心小学)

责任编辑:孙昕

heartedu_sx@163.com