运用U型模式提升高中生地理核心素养

——以“全球气候变化”为例

江苏 李金国

《普通高中地理课程标准(2017年版)》(以下简称“新课标”)明确提出:要“切实将地理学科核心素养的培养贯穿在地理课程的设计和实施中”。自新课标颁布以来,广大地理教师认真学习和领会其内容,积极更新地理教学理念,对地理学科核心素养的构成及其培养的重要性亦有所认识,但不少教师对于地理学科核心素养具体应如何“落地生根”却存在许多困惑,正在积极寻求其解决良方。笔者认为,U型模式正是破解这些“教学困局”,提升高中生地理核心素养的有效“抓手”。

一、U型模式的内涵与价值

美国著名教育家杜威认为:书本知识具有不可教性,不能直接进行传授,而需要让学习者经历一个复杂的过程。基于深度学习理论,华中师范大学郭元祥教授对杜威的经验教学过程理论进行概括,把学生应经历的这种“复杂的学习过程”形象地概括为“U型学习模式”。

U型学习模式涵盖知识的内在结构包括符号表征、逻辑形式、意义系统。传统的接受式、灌输型教学属于浅层学习,它注重符号表征的单向传递,去除了学生的探究、体验、对话、反思、迁移、运用等复杂多样的学习过程,学生的高阶思维难以发展,不能实现对知识意义的增值,阻碍着学生核心素养和学科关键能力的发展。如图1所示,学科知识的深度学习必须经历下沉、潜行、上浮等三个完整而复杂的过程,还原知识背景,体验与探究知识产生的过程,感悟学科思想、学科方法、学科态度,只有在反思与迁移的基础上,生成促进学生精神品格养成的意义系统,才能潜移默化地提升学生的学科核心素养。

图1

新课标把“通过地理核心素养的培养,从地理教育的角度落实‘立德树人’根本任务”确定为高中地理课程的总目标。地理核心素养包括四个方面,即人地协调观、区域认知、综合思维、地理实践力,它们是相互联系的一个有机整体。从价值取向看,地理学科核心素养反映了学生终身发展所必需的素养,以及国家、社会所公认的正确的价值观,是地理学科育人价值的集中体现。高中地理课程体系的构建、课程目标的确定、课程内容的精选、课程实施的策略、教学方式的创新、课程评价的标准,都应始终贯穿培育和提升学生的地理核心素养这一核心任务。

U型学习模式指向深度学习,追求学习过程价值,力图实现有意义的地理教学。下沉环节,通过真实的情境,还原知识背景,建立起地理知识与生活经验的关联性,使学生进入沉浸式学习;潜行环节是最深刻、最复杂的学习过程,学生在情境问题引领下研学探究,在深度思考和深度体验中理解地理事象的产生过程,把握地理学科本质,地理学科思想、方法和精神;上浮环节,学生运用反思性思维,对知识进行个人意义的升华和表达,展示研习成果,形成正确的价值观念、必备品格和关键能力,即地理学科核心素养,从而达成地理教学的育人目标。

二、U型模式的地理课堂应用

U型地理教学模式包括三个基本环节:下沉、潜行、上浮。笔者以人教版必修1第二章第四节“全球气候变化”为例,探讨它在地理课堂中的基本操作。

(一)下沉——还原知识背景

下沉环节是学生进入地理深度学习的门户。认知心理学告诉我们,学生在学习新知识前并非“白板”一块,而是有其自己的经验或个人知识。要使地理深度学习真正发生,地理教师就要想方设法创设真实情境,设计能让学生对所学新知识刨根究底的情境问题,建立学生生活经验与新知识之间的关联性,还原知识产生的背景,促进学生对新知识的深入理解和探究的欲望和兴趣。

生活情境 仔细观察PPT中如图2所示图片。

情境问题1:图片“树木年轮”中各年轮间距分布有什么特征?你认为形成原因是什么。

情境问题2:从1.8万年前北美大陆冰川、猛犸象分布,你推测当时气候如何。猛犸象等许多哺乳动物可能是怎样灭绝的?

情境问题3:“美国西北部某山岳”的两张照片反映的现象与“18 000年前的北美大陆”反映的现象说明了什么问题?结合教材内容,研究它有哪三个不同的时间尺度?

精选典型的“树木年轮”等生活图片,创设真实的问题情境,使全球气候变化“可视化”,在设计的问题链引导下,通过对比、分析、想象和归纳,理解全球气候变化的概念和内涵,还原知识产生的背景,激发学生进一步探究的兴趣,使学生学会综合、系统、动态地分析问题,生成综合思维核心素养,潜移默化地渗透地理学科时空尺度的思想方法。

(二)潜行——体验和探究知识产生的过程

潜行是学生对地理知识进行“自我加工”的过程,是进入深度学习复杂且深刻的必要过程。在此过程中,学生需要调动自己以往的经验、知识,在探究性问题引领下,通过读图分析、实验探究、观察比对、综合思考、推理与论证、对话和理解,感悟地理知识产生的过程,发展学科关键能力,把握地理学科本质,形成正确的态度和价值观。

1.图像创设情境,分析探究问题,归纳变化特点

图像:地质时期全球气候变化曲线图(图略)。

探究问题1:动画片《冰河世纪》中的猛犸象披着一身长毛,你认为它们可能在什么时期最为繁盛?说明分析判断的理由;读图分析归纳地质时期全球气候变化有何特点。

图像3:近1万年以来挪威雪线升降和中国近5 000年的年平均气温变化曲线图。

图3

探究问题2:距今1万年前,猛犸象曾经向北迁徙,后来这种毛茸茸的庞然大物永久性地从地球上灭绝了,请从气候的角度推测其可能的原因。

探究问题3:读图3,分析和归纳历史时期全球气候变化特点,以及中国近5个世纪气候变化特点。

图像4:1860—2000年全球年均气温及CO2浓度变化曲线图。

图4

探究问题4:读图4,描述近现代全球气温变化的主要特点。为什么近年来俄罗斯的永久冻土层中出土多具猛犸象尸体?

分别选取地质时期、历史时期、近现代三个不同时间尺度的气温变化曲线统计图,联系猛犸象从繁盛到向北迁徙再到后来的灭绝,以及近年来俄罗斯的永久冻土层中出土多具猛犸象尸体等现象,设计一系列探究性问题,让学生带着问题读图观察、比较,带着问题分析、思考、探究,提升学生的综合思维能力、地理图表判读能力,初步体验地理研究方法。

2.创设实验情境,组织主题辩论,探究变化原因

探究问题5:读图分析,近一二百年来全球CO2浓度有何变化规律?比对它与全球年均气温变化有什么关系。据此你的假设是什么?

实验:(如图5准备装置)在两只烧瓶里分别充满CO2和空气,塞紧带有温度计和胶头滴管的橡皮塞。再把两只烧瓶放在红外线下照射,观察温度升高的情况。

图5

探究问题6:在相同时间和相同红外线照射下,哪支温度计读数高?此实验说明了什么问题?

探究问题7:除CO2外,温室气体还有哪些?全球大气CO2浓度持续增加的原因有哪些?

地理演示实验能极大地激发学生的探究兴趣。请学生自己上台动手实验,近距离观察,引发学生思考,掌握联系、比较等地理思维方法,洞悉问题的本质,归纳全球气候变暖的主要原因,形成综合思维,并树立正确的人地协调观。

主题辩论:针对有人提出“地质时期全球气候表现为寒冷期与温暖期交替变化,所以,近现代全球气候变暖也可能是自然原因造成的”,组织班级小型辩论会,正方辩题:全球气候变暖是人为原因造成的;反方:全球气候变暖是自然原因造成的。

课前布置全班学生分成两组收集支持自己一方的资料,课上各派四名代表展开辩论,学生热情高涨,争强好胜的心理驱动他们积极主动参与、思考、辩论,课堂深度学习真正发生,教师最后的评价和总结,使他们感悟到全面、系统、动态地分析问题的方法,提升了综合思维素养。

3.利用认知冲突,创设问题情境,探究变化影响

材料一北美洲地形图(图略)。

材料二2018年1月,北美地区遭遇极寒天气,极低温伴有强风和暴雪,美国东北部局部地区气温降至-38℃,在刺骨的寒风下,体感温度低至-69℃,打破了百年极端低温纪录,并导致美国数十人被冻死。同期俄罗斯等地也遭遇了极端寒冷天气。

探究问题8:专家学者普遍认为近现代全球气候变暖,然而材料二所述实际天气恰恰相反,这是为什么呢?

探究问题9:结合材料一、二,探讨、分析近现代全球气候变暖可能对北美洲的地理环境及人类活动带来哪些深刻影响。(提示:从海平面和海岸带环境、生态系统、极端天气、农业生产、工业生产、旅游业、人类健康等角度探究,要求分小组讨论,合作学习)

通过全球气候变暖观点与北美等地实际极端寒冷天气的描述,引发认知冲突,增强求知欲;通过对北美洲(尤其是高纬度地区)地形、位置、气候特征的认识,提高区域认知素养;通过从有利和不利两方面辩证地、综合地分析全球气候变暖对北美洲地理环境和人类活动的影响,提升综合思维能力和人地协调观念。

(三)上浮——反思与表达、迁移与应用,获得知识意义的增值

在上浮环节,学生经过反思性思维,将经过“自我加工”的书本知识进行个人意义的理解、自我建构、升华和表达,并获得知识意义的增值。表达包括内隐的表达和外显的表达。内隐的表达是观念的认同与内化、品性修养与行为的自觉改变;外显的表达是一个逐步学会运用地理学科语言科学地描述地理知识的过程。

具体到本课,内隐的表达是:自然地理环境的各个要素、事物和现象,是相互联系和相互影响的,我们要运用综合思维,全面地、系统地、动态地分析地理问题。在日地距离变化、地球运动状态变化、太阳能量变化、火山活动、大陆漂移等自然因素,以及人类活动的影响下,全球气候不断发生冷暖、干湿变化;人类活动对全球气候变化的影响愈来愈明显,而全球气候变化对人类的潜在影响也将是广泛而深刻的。近现代的全球气候变暖是世界各国共同面临的生态环境问题。我们一方面要尊重自然规律,另一方面要走“人地协调”的可持续发展之路。要具备国际视野,与世界各国合作,节能减排,发展绿色经济,倡导低碳生活,共建人类命运共同体,共同呵护地球家园。

外显的表达,如说出地质时期、历史时期、近现代三个不同时间尺度全球气候变化的主要特点,并综合分析可能的形成原因。全球气候变暖可能会带来哪些方面的影响?人类应该如何应对并努力缓解全球气候变暖?我们高中生又应有怎样的实际行动?归纳总结,构建和完善知识体系结构。

迁移与应用,是在新的问题情境中调动和灵活运用所学地理知识,解释地理现象或解决实际问题,包括在地理考试检测中对各种变式题的灵活解答。以下为近年来涉及本课内容的几个高考或模拟考试变式题,以及笔者布置的课后实践作业,用以训练,可有效检测和提升迁移与应用的能力。

(2017年天津高考文综卷第11题)冻土是指温度在0℃或0℃以下,含有冰的土层或岩层,分为季节冻土和多年冻土。我国科学家考察了全球变暖对青藏高原多年冻土的影响及其产生的后果。

图6 多年冻土结构示意图

1.据图文信息判断,下列说法符合事实的是

( )

A.活动层厚度变小,补给河流的水源增加

B.活动层厚度变大,春耕播种的时间推迟

C.永冻层上界上升,利于喜温植物的生长

D.永冻层上界下降,建筑基础稳定性变差

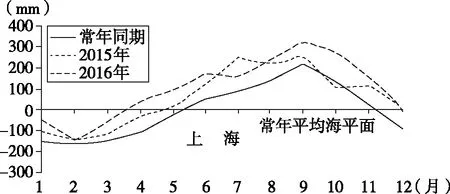

(2018年皖南八校三模卷)2016年上海沿海海平面比常年高102 mm,比2015年高45 mm,预计未来30年,上海沿海海平面将上升65~150 mm,读下图,完成下列各题。

图7 上海沿海每月平均海平面变化

2.2016年上海沿海海平面比常年同期高出最多的是

( )

A.4月 B.6月 C.9月 D.12月

3.2016年上海沿海海平面变化对上海市可能带来的影响是

( )

A.泥沙堆积增强 B.水养殖业增加

C.赤潮频繁出现 D.咸潮几率增加

4.为减缓海平面上升带来的危害,可采取的措施有

( )

①工程防护与生态防护相结合 ②开发与保护并重

③减少港口等工程建设 ④加强监测和灾损评估

A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②④

5.课后实践作业:参观镇江市气象局,搜集镇江市有气象记录以来的气温与降水数据资料,绘制气温曲线图和降水量柱状统计图,然后将教材中全球气温与降水变化对比分析异同点,并通过查阅资料认识家乡气候变化对人类活动的影响。