再回首我的大学

1977年10月,传来特大喜讯,邓小平亲自拍板,决定当年恢复停止了11年的高考。恢复高考的决策,不仅改变了千千万万青年的命运,也挽救了中华民族。

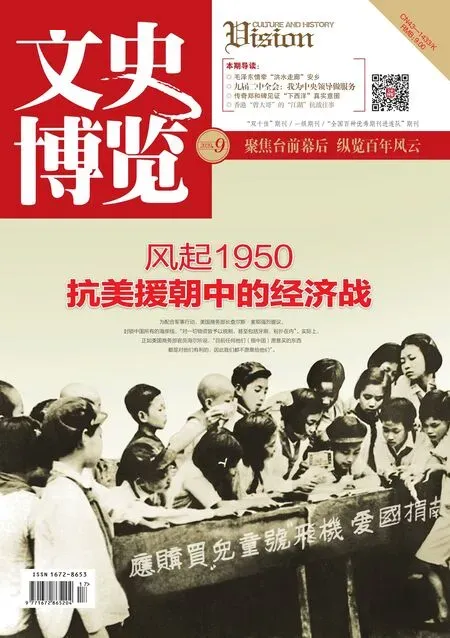

湘潭师专7711班毕业合影,第三排左七为本文作者

就在这一年,我通过艰辛备考,刻苦自学,终于考上了大学,被湘潭师专(现并为湖南科技大学)录取,圆了我的大学梦。

1978年3月18日,这是我一辈子都难以忘怀的日子。这一天,我怀揣录取通知书,带上行李,兴高采烈地奔赴学校。

学校在湘潭火车站、汽车站设立了新生接待处,很多青年满脸幸福,激动地围着接待人员问这问那。接待处备有汽车,我们乘车进入校园。

那一天,天高气爽,春风习习。学校里挂着多条鲜红的迎新横幅,校园中心彩旗猎猎,广播里歌声阵阵,不时插播声情并茂的迎新词,整个学校充满喜气洋洋的气氛。

先期到达的同学如老友重逢,热情地给我们拿行李,搬被帐,整理床铺,还帮我们办入学手续,指引教室。我同班的李国辉同学接待最主动、最热情。

我们汉语言文学专业本来只招一个班,两个多月后降分录取,又招了一个走读班。名为走读,实则与我们的学习生活及待遇完全一致。我班的“番号”为中文16班(后改为7711班)。因为是11年积累的考生一同参考,故我们这一届年龄差别很大:有稚气未脱的18岁应届毕业生,有40来岁已婚的壮年。大家虽是同学,年龄上实为叔侄。有回乡或下乡知青,有退伍军人或工人,有民办教师或中小学校长,有公社干部或银行职员。我年龄居中偏下,20多岁,当过6年民办教师,曾任中小学校长。

我班本来招生44人。有一个工人出身的考生犹豫不决,因为长年受“工人阶级是革命的火车头”“工人阶级领导一切”的熏陶,在“工人阶级”和“知识分子”间反复权衡,迟迟未报到。一个月后,他思考清楚了,来校报到,按制度被学校拒收。他痛哭流涕,向领导哀求,甚至在办公室地上翻滚,均无效果。因此我班只有43个同学。

播送迎新词的新生是我们班主任的丈夫,入学前为湖南广播电台外语教育播音员,外语水平高,富有磁性的标准普通话十分动听。

我班年龄最大的是彭志瑞和陈亚林。彭志瑞沉稳老成,不善张扬,成绩优秀;毕业后不久担任株洲酃县(今炎陵县)教育局局长。

陈亚林活泼热情,能说会道,多才多艺,球类、二胡、文学创作样样行。入学几个月后,他爱人考上湖南师院(现为湖南师范大学)地理系,小孩读小学一年级,一家三口都是在校学生。

陈亚林在校近一年,几乎没听过一节课。因为他准备报考武汉大学78级研究生。为了尊重老师,他从不缺课,但一直在教室自学迎考。老师都知道他是个奇才,下课后给他递香烟,请他指出讲课的不足。他一般不讲,催得急了,就偶尔委婉地指出老师一点知识性错误。

临考前一两个月,学校为了给他创造一个良好的复习环境,专门安排了一个小房间,配备了桌椅、小床,叫他不要听课,潜心备考。

他不负众望,与本校老师一同报考武汉大学研究生,老师落选了,学生则高居榜首。他后来成了武汉大学教授、博士生导师。

彭志瑞、陈亚林、喻咏槐、许征杜、梁宏立等同学大学期间就在各报刊发表了诗歌、散文和小说,有的作品还获得省市级奖励。万启林同学短短几个月,把《新华字典》全部熟读背诵。随意提一个字词,他就能讲出所在页码以及全部读音和义项。

对于这盼星星盼月亮才盼来的学习机会,我们都极其珍视,抓住一分一秒,认真听课,做好笔记,勤于阅读,潜心写作。我和同学们一样,除了牢固掌握课堂知识,还利用业余时间跑图书馆借阅古今中外图书典籍,贪婪地吮吸知识,培养能力。

学校也很照顾、体谅我们,寝室里按时统一熄灯,教室里则让我们自由关灯。很少有同学按时上床休息的,教学楼成了一个小小的不夜城。

有一天夜里11点多,我离开教室去就寝。在黑咕隆咚的学生宿舍,我不经意间少爬了一层楼,走到相应位置的寝室脱衣睡觉。往床上一摸,那里已睡了一个同学。我才发现走错楼层,赶紧抓起衣服往上一层摸去。

三年时间,我读了几百本中外散文、小说、诗歌,啃完了《东周列国志》《史记》,重温了几部不同作者的《中国通史》。

我在高考前因“文革”和家庭困难等原因,只在校读了初一。在初中,因全国“反帝”不开英语课,只学俄语,后因“反修”又停开俄语课,因此我只懂一点俄语,英语则一窍不通。大学开学时上英语课,我如听天书。怎么办呢?我只好把牙一咬,从字母和国际音标学起,奋起直追。几年下来,清点自制英语练习本,竟然写完了80多个本子,我的英语成绩也达到了优秀等级。

我们的大学生活丰富多彩。每两周看一次电影,每周出一次图文并茂的黑板报,每学期举行一次队列广播操比赛,每年一次运动会。星期日的晚上在教室看黑白电视,早操前自觉到湘江岸边跑步,晚饭后或打球或散步。诸如演讲、演出、吹奏乐器、班会活动和讨论国家大事都不时进行。我们班人才济济,一些同学多才多艺,不仅学习成绩突出,活动比赛也名列第一,成了全校的明星班级。

我是家里唯一的劳动力,妈妈身体多病,弟弟还是一个懵懂少年。缺少经济来源,我只能自力更生。虽然国家政策规定师范院校不收学费,每月还有17元伙食费和5元助学金,但书籍课本费还是要交的。况且我妈有病要治,每月至少要回家两次看望她,要买点水果零食给她吃,还要支付来往车费。没办法,我只好利用寒暑假打工。寒假太短,干不了几天活工地就停工过春节。暑假酷热难耐,干的又是担红砖、灰沙上楼的重活,我只能咬紧牙关坚持。每天可得工资2.5元,除去伙食开支0.8元,剩余1.7元。

我从学生变成建筑苦力工,十来天后,全身晒成“红皮老鼠”,瘙痒难当,抠成了“苦瓜皮”。校医汪医师为人善良,即使是假期也为我免费治疗,清热消炎,病情大有缓解。工地没有床铺,睡水泥地,炎热加上蚊虫叮咬,日夜不宁。有一年暑假,我只好多跑几里,每晚回校睡在我的宿舍床上。

快乐而忙碌的学习生活一闪即逝,我们的大学生活不久将结束,临近实习。实习前,学校安排我们练习讲课:以全班同学为学生,每个人轮流上讲台当老师。我因为当过6年民办教师,有一定的教学水平,在当地学区被誉为“年轻的老教师”,在大学又充了电,所以上起课来驾轻就熟,得心应手。

记得当时每堂课都有一些学校领导坐在后排听课,他们不时交头接耳。我以为是我讲课出了差错,不免有点紧张。谁知一下课,我正在掸衣服上的粉笔灰时,教务主任走上前来,微笑着递给我一张小纸条,上面写着:“小刘:你如果愿意留校任教,请在十天内来找我。”下面还写着几栋几单元多少号。我有些激动,感激领导的器重,但思考了几天,终究没去找她。我觉得自己功底浅薄,没能力在大学任教。我因此而失去了机会,几个月后,留校的同学都被学校委培,送去名牌大学深造,带薪读研究生。后来,这些同学有的在校任教,有的从政,还有一个去了国家教委工作。

1980年9月8日,我们两个班分配到株洲醴陵县四中、五中和九中实习。我在县四中实习。醴陵四中地处县城,条件比别处好,但设施、条件仍十分落后。炎炎夏日,没有电扇,开水不足,有时渴得冒烟。全校1000多名师生,只有一个水流量很小的水龙头,无处洗澡、洗脸。因为干旱,校园灰尘弥漫。我们只好跑一两百米,到河边去洗漱。生活虽然艰苦,但初为人师,我们仍感到幸福和自豪;个个爱生如子,工作极为认真、勤勉,受到师生的欢迎。

10月中旬,我们将离开实习学校,学生们一个个恋恋不舍,前来看望、交谈。醴陵盛产瓷器,价格低廉。学生就凑钱购买瓷碗、茶杯、酒器,给每个实习老师送了一竹篮。

实习30多天,两个班在醴陵县招待所进行实习总结。此时湘潭地委派来几个领导干部,动员我们当干部,愿意的可填表申请。但只有十多个人自愿从政。地委干部见大家不积极,就说:“你们是恢复高考后的第一批大学生,是我们国家的宝贵财富,大家都争着要。不论学什么专业,我们本来都要抢过去。但经过我们的艰难争取,省有关部门也只批准我们在汉语言文学专业毕业生中选用。今天机会难得,希望你们积极响应。”后来,又有几个同学报了名。

毕业几年后,我们班很多同学又“半路出家”,离开教师队伍,有的成为党政干部,有的进了广播、电视部门,有的去了报社、杂志社,有的去了保险公司或金融部门,有的成了作家、学者,最后坚守三尺讲台的仅有6位同学。我毕业后一直从事教育工作,曾担任湘潭县一中的语文教研组组长、高级教师,直到退休。