非标准化市场空间研究

——以成都市苏坡集市为例

彭宪辉,黎 明,林 青

(西南交通大学,四川成都611756)

集市起源于史前时期人们的聚集交易[1]。城市街道则是供各种无轨车辆和行人通行的基础设施,在规划学领域,街道也被看作建筑围合中的一个负空间。但城市中的一些居住区支路,由于周边市场的临时商业活动的侵入,街道和市场界限变得模糊,街道多了临时的商业空间。这就形成了非标准化的市场空间。

非标准化的市场空间不仅仅出现在国内的城市街道,在国外的发达国家也很普遍。早在20世纪80年代,新加坡政府在商业街区、游览景区及邻里中心等周边兴建小贩中心,商贩可以低价租赁,并按照规定按时定点经营。其理论研究也历来有之,佛罗里达州立大学的P.塞尔吉奥(1999)的博士论文研究了墨西哥城的街头商摊的非正规市场组织模式,并提到了摊贩们自下而上的组织方式对今后的政策制定有巨大影响;诺曼·米勒(2008)发表于《Everyday Urbanism》的一篇论文分析了洛杉矶街头商摊的苦境,并对麦克阿瑟(Mac Arthur)公园地区街头商摊合法化进而改善街道日常生活的实验。杨兵(2016)通过对南京市丹凤街夜市的实地调研考察,总结梳理了城市空间的临时活动特征,分析了其对城市的影响;杜明轩(2018)研究了西安测绘东路街道的空间“非正式”现象的成因及其引发的诸多城市问题,分析了“街道眼”的安全监督作用;孙璐(2012)以武汉市某大学周边摊贩据点为例,探寻了其商业空间的形成原因、使用状况、带来的影响和实际意义。

城市的非标准化市场空间已经引发了众多学者的关注,但目前学术界多关注其现象成因和其引发的社会问题,而本文则聚焦于解剖非标准化市场空间的构成要素,并分类阐述其空间特性。

1 非标准化市场的空间特征:以苏坡集市为例

1.1 苏坡集市调研概况

1.1.1 区位

1.1.2 历史变迁

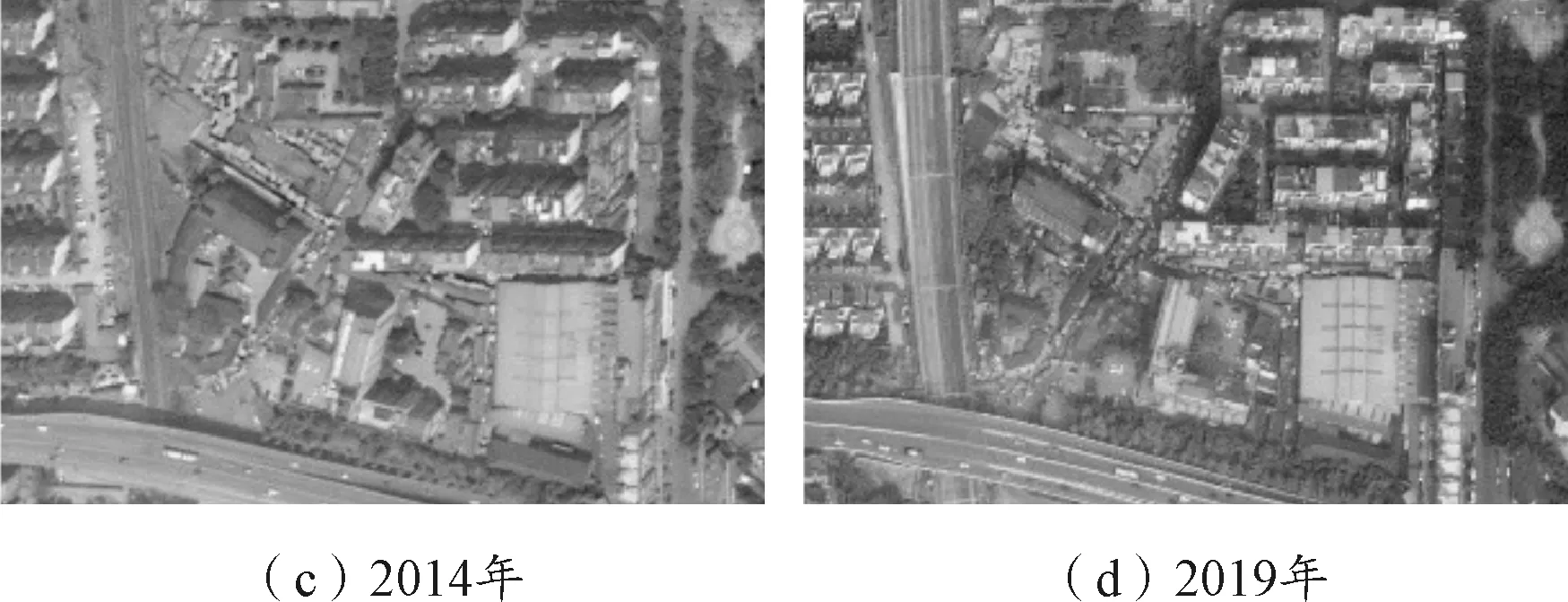

20世纪90年代的苏坡乡及其管辖区域属于成都边缘地带,周边仍存在大量的农田和林盘。此时苏坡乡已经建立了苏坡农贸市场,集市活动基本发生在指的定市场区域内。2004年苏坡乡调整为成都市青羊区苏坡街道,周边农田和林盘逐渐消失,取而代之的是多层安置小区,周边人口居住密度加大,集市活动开始蔓延到周边街道,但在并未形成规模。从2010年开始,周边开始新建高层小区,社区人口密度进一步增加,原有的苏坡农贸市场难以满足周边需求,因而市场活动开始自发性扩展,并完全占据了周边街道,并最终形成了现在的苏坡集市(图1)。

图1 苏坡集市的变迁

1.1.3 交通环境

非标准化市场活动占据了中鹏西路,中鹏西路道路呈现不规则形态,最宽处15 m,最窄处4 m,当早晚高峰期时,人流通行量可达200人次/min,通行的人群会因为买菜选菜而延长停留时间,因而,在宽度小于6 m的区域,都容易发生拥挤。

由于成雅铁路割裂了苏坡集市和周边一大半居住小区,行人需穿过地下过街通道,来到市场。地下通道老旧且仅有洞口采光,内部空间宽度5 m,高度仅2.7 m,高宽比D/H<0.54,易给人局促压抑的空间感受。

由于竖炉各喷枪燃气燃烧主要功能是实现铜原料的熔化,即要保证熔化的速率,同时也要保证铜液一定的氧含量。炉内氧含量过高,一方面导致铜液粘稠,减缓熔化速率;另一方面加剧炉内耐火材料的烧损,降低竖炉使用寿命;因此炉内需适当的过量燃气燃烧产生CO来降低炉内氧的含量。

1.1.4 周边用地

苏坡集市除了规划的农贸市场区域外,还占据了整条中鹏西路,中鹏西路大致呈南北向。成都市青羊区第九人民医院位于中鹏西路东侧,中铁二院的苏坡基地位于中鹏西路西侧,市场活动对于这些公共建筑有着显著的直接影响。在苏坡集半径1 km内还有两所小学和一所中学,因而存在大量的孩童上下学路上经过苏坡集市。

1.1.5 市场业态

苏坡集市规模大、占地广。大致可以分为三个区域:有顶棚市场区、露天集市区、沿街市场区。有顶棚的市场区域原本是规划的苏坡农贸市场,内部主要是猪肉、牛肉、水产品、熟食等,果蔬类较少。露天集市区主要经营各类果蔬,以及少量的生活用品,经营肉类的店铺较少。沿街市场区业态则最为丰富,涵盖了其它两个区域的业态。其商业店铺都为单层。

1.2 苏坡集市的的空间类型

按经营模式,可将市场的空间形态分为三类:固定商铺,半固定商铺,临时摊位(表1)。

表1 苏坡集市的空间类型

固定商铺是指利用临街建筑的商铺,有一些商铺甚至双面临街,店铺内部可衔接两面街道,承担一定的交通功能。由于建筑主体不宜改动,且长时间内经营者较为固定,所以其内部空间布局也较为固定。

半固定商铺是指在制定规划区内进行摆摊销售,这类摊位常常有固定的组合形式,但也可以做一定程度的适应性调整。

临时摊位则是指,由销售者在自主选择的地点进行临时销售的空间形态,包括地摊销售、货车销售、沿街叫卖三类。

经销式的空间适应性最强,只需要一个供交易行为的场所即可;而餐饮和作坊需要一个固定的生产操作空间,故空间模式较为单一。

1.3 非标准化市场的空间特征——以苏坡集市为例

1.3.1 固定商铺空间特征

同一家商铺的内部空间布局在长时间内较为固定。首先,这是由于苏坡集市的临街建筑老旧,建筑主体多为横墙承重砖混结构,不宜大幅度改动。其次同一家商铺的经营者和其经营的业态长时间内不会发生改变,所以其内部空间布局也较为固定。

临街商铺的内部空间有限,为获得最有利的销售空间形态,不同商铺经营者在商铺内部的陈设布局上又展现出了创造性和适应性。商铺的陈设布局受场地位置、业态类型、人流来向、店铺的开间进深等诸多因素影响,因而多种多样,基于平面流线,可将其平面布局分为以下六类:一字型、L型、T型、U型、弓字型、十字型(图2)。

图2 固定商铺的平面类型

1.3.2 半固定摊位空间特征

苏坡集市的露天市场区域是摆摊销售的商贩的指定经营区域,这个区域的商贩间展现出丰富的空间组合形式。如果把摊贩的基本销售单元作为单体,那么单体之间的组合方式有:一字型、L型、T型、U型、回字型(图3)。从平面的视角出发,单体的不同组合形式形成了市场的不同图案,这让市场的销售功能区的形式变得灵活且丰富;而图案与图案之间的“底”则成为了交通通道,顺应丰富的图案,交通通道的形式也显得灵活多变。在自发形成的苏坡集市中,这类图底关系随处可见且形式丰富,适应了市场原本异形场地,充分地发掘了空间利用。

1.3.3 临时摊位空间特征

苏坡集市街道两侧还存在许多摊贩摆放的临时地摊,地摊的形式有单个的,也有两三个形成组团的;这类销售空间占地面积小,对交通阻碍不大。苏坡集市街道两侧停靠有许多货车,摊贩们利用货车的载货平台作为临时摊位,有时候摊贩们也会在货车侧方地面再摆上一行货物,加大销售区域;这类摊贩的商品价格往往更低,但其占用的城市街道面积更大,对交通的阻碍更大。不管是地摊销售还是停车销售都属于非正规的临时销售空间,摊贩们一般早上搭建,晚上离开后便拆除。临时销售空间的平面见图4。通过对苏坡集市街头空间的考察,我们可以认为“街头是城市最重要的公共空间,他们不仅担负着城市的交通,而且还是日常生活、经济行为的载体[2]。”

图3 半固定摊位的组合形式(单位:mm)

图4 临时销售空间平面(单位:mm)

1.4 固定商铺与店前摊位的关系

通过实地调研,笔者发现固定商铺门前常常一部分附属的临时摊位空间。这类临时摊位空间和固定商铺的关系通常分为三种。第一种情况,摊位空间是由固定商铺自身内部商业空间的外溢,内外商品摆放和人行流线连贯。第二种情况,摊位空间是由不同的经营者经营,他们和固定商铺的经营者之间往往有着租赁关系;固定商铺和临时摊位的商品摆放通常会断开,但是人行流线仍然连贯,他们的经营商品通常是互补关系、或者不互补但也不会形成竞争关系。第三种情况是前面两种情况的组合形式,临时摊位包含了固定商铺的外延摊位和租赁者的临时摊位。三种情况的空间形式如图5。

图5 固定商铺的外延摊位类型

2 苏坡集市的人群活动

2.1 消费者活动

通过统计,来到苏坡集市的消费人群多为附近的居民,并以中老年为主体。停留时间通常在20~60 min之间。摊贩们允许购买者购买前挑选和清理菜,并且消费者买菜的途中常常与摊贩们闲聊,这加长了其购买时间。日积月累,消费者和摊贩们也就成为了熟人,见面了也会寒暄几句,不再是简单的买卖关系。摊贩群体和消费群体和谐的关系也是维持市场秩序和安全,一定程度上遏制了偷窃、拐骗等犯罪现象。

2.2 销售者活动

苏坡集市的摊贩们之间在业态上存在竞争关系,但在空间上又彼此依存,尤其体现在摆摊销售的销售空间的搭建上,这类销售空间往往是由几家人共同搭建,形成一字型、L型、T型、U型、回字型的平面形态,并通过顶部遮阳扇,形成一个一体化的灰空间。销售者每日整理商品、吃饭、休憩、销售等活动都在这个共享空间下完成。摊贩们的必要性活动、自发性活动和社会性活动使得这个共享空间变得富于生气与魅力[3]。摊贩之间也往往能形成良好的互帮互助关系。

2.3 其他人群活动

苏坡集市的西面街道口有一个小广场,由于成都人喜好喝茶聊天来打发时间,在此处自发形成了露天茶座区。在此喝茶的大多都是附近居民,并以中老年为主体。集市左右片区都有中小学,因而集市成为了不少学生们上小学的每日必经之路。学生们基本都居住附近小区,和市场内许多消费者和销售者都认识,由于这层关系,一定程度上保障了不少学生放学后没有家长接送的学生的安全。

2.4 小结

摊贩群体、消费群体、以及其他人群之间和谐的关系,无形间形成了集市的安全关系网和街道眼[4],维持了市场秩序和安全,一定程度上遏制了偷窃、拐骗等犯罪现象。

3 集市空间结构的思考

3.1 空间结构的形成动因

从城市的类型这一研究角度出发,非标准空间“是在没有人为设计的情况下产生的,它们不受总体规划的制约,只是随着时间的推移,根据土地与地形条件,在人们日常生活的影响下逐步产生和形成的。其形式是不规则的、非几何性的、‘有机的’[5]。苏坡集市周围都是居住用地,原本规划的小型标准化市场难以满足数量庞大的居民的生活需求,非标准化的苏坡集市的出现刚好解决了这个居民需求。苏坡集市位于成都三环路跨线桥附近的尽端道路,车流量较小,因而商贩们占据了这条尽端式道路,并且苏坡集市位于成都市三环路外侧的城乡结合地带,城市街道管理没有三环内严格和标准化,这也是非正规集市形成的重要条件。

3.2 非标准市场空间的活力

苏坡集市的原始场地属于城市的灰色地带,且形态不规则。集市的出现却让其转换成了一个社区活力空间,充满了人气和人文气息,并产生了巨大的商业价值,满足了社区居民的生活所需。非标准的市场生长过程中,摊贩们展现了底层人们的空间利用智慧。

3.3 非标准市场空间的弊端

苏坡集市在给社区带来活力的同时,也存在诸多弊端。首先,常有摊贩们忙于买卖,没有及时运送垃圾到垃圾存放点,这些垃圾污染了城市街道。其次,由于临时商贩的管理难度大,集市中也存在贩卖假冒伪劣商铺的现象。苏坡集市也缺电子眼等监察设置,这也导致了扒窃等不法现象的出现。在早晚高峰期,商贩无组织占据的街道也容易引发交通拥挤。

3.4 非标准市场空间的空间优化和管理

从空间优化角度,首先,苏坡集市应理清各类销售空间(包括固定商铺、半固定商铺、临时商铺)的特征,根据销售需求和场地条件重新规划布局三类空间,并分别按需求为其配置交通空间、休闲空间、垃圾处理空间,并制止不同功能空间的相互侵占[6]。其次,为提升其卫生情况和安全系数,市场运营方应加强对市场商贩们进行环保和安保方面的培训,并在整个市场区域设置散点分布的垃圾桶和监控设备。同样,市场管理方、商贩和消费者之间也可以运用手机软件,搭建信息网络平台,共享当日菜价或市场条例等,并增强人际关系。最后,对于一些商贩们的违规占道、违规搭建、倒卖假货等行为,市场管理方应及时查惩。

4 结论

非标准化市场的非标准化并不等于市场空间的混乱,相反,它是文化、经济、政治和社会组织的有机结合的体现。摊贩们自下而上的创造力一定程度上丰富了的市场空间和建筑形态,使得市场具有了人文性和地域性特征。在历史的长河里,非标准化的市场空间不应无声地消失,它承载着市民们的城市记忆。因此,城市现代化的进程中,非标准化市场到标准市场的更替不应采用一个简单的拆除重建的方式。对于已经存在的非标准集市,管理者可以通过引导市场空间重构,并一定程度上赋予摊贩们自主创造和改造空间的权力。采用自上而下和自下而上相结合的方式,塑造更有秩序的市场空间的同时保留其场所精神,并优化其运营管理,方能使其更好地服务周边居民。同样,非标准化市场的丰富的空间形式也能为城市标准化市场的空间设计提供了借鉴意义。