两种止血带使用方式对150例全膝关节置换术患者失血量和术后康复影响的前瞻性随机对照研究*

汪萧和 王志文 陆鸣 高维陆 尹宗生

(安徽医科大学第一附属医院关节外科,合肥 230022)

全膝关节置换术(total knee arthroplasty,TKA)是治疗晚期膝关节骨关节炎的有效手段,随着TKA 患者的持续增加,TKA 手术相关问题也备受关注。围手术期失血是TKA 的一个主要问题,止血带的应用可以有效减少术中出血,创建良好的术中操作视野。美国髋关节和膝关节外科医师协会(American Association of Hip and Knee Surgeons,AAHKS)的一项调查显示,95%的TKA 术中使用止血带[1]。虽然止血带得到广泛使用,但缺乏充足的科学依据证实手术患者能从止血带的使用中获益[2],且TKA 术后引起的一系列并发症也引起了广泛探讨。近年来加速康复外科(enhanced recovery after surgery,ERAS)理念被引入关节外科,避免在所有膝关节手术中使用止血带以防止并发症发生的探讨至今尚存争议[2]。本研究旨在探索TKA全程使用止血带是否会减少围手术期失血量;以及从假体安装至切口缝合包扎完毕期间使用止血带的策略能否减轻患者体内炎症反应及肌肉损伤,从而减轻TKA术后患者膝关节肿胀程度及VAS评分,降低术后并发症发生率,加速患者术后功能恢复。

1 资料与方法

1.1 一般资料

纳入标准:①初次行单膝TKA;②符合骨关节炎及类风湿性关节炎诊断;③年龄为50~75岁。排除标准:①双膝关节同期或分期置换的患者;②糖尿病、术前血红蛋白(hemoglobin,Hb)<90 g/L、凝血功能障碍、外周血管血栓形成、近期有血栓栓塞史者;③伴膝关节重度屈曲畸形(>20°)及内、外翻畸形(>20°)的患者;④术后需要输血的患者。

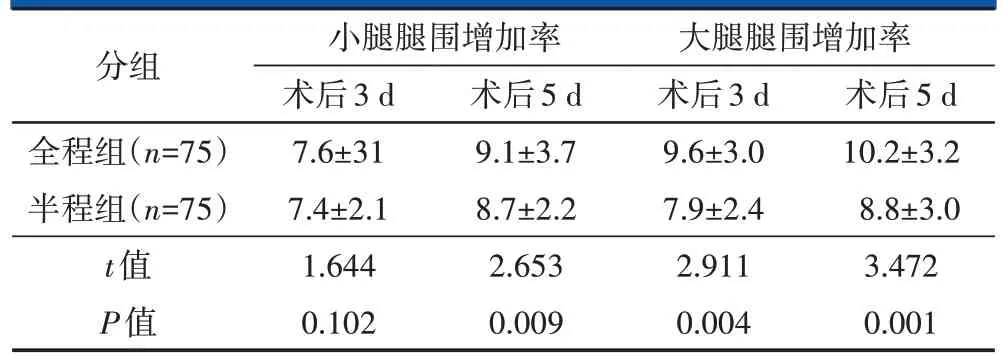

根据上述纳入与排除标准,前瞻性纳入2018年8月至2019 年10 月初次行TKA 的150 例患者,根据随机数字表法分为:全程组,术中全程使用止血带的75例,男26 例,女49 例,年龄51~72 岁,平均(63.9±7.9)岁;半程组,术中骨水泥安装假体至切口缝合完毕时使用止血带的75 例,男23 例,女52 例,年龄50~74岁,平均(63.2±7.0)岁。两组患者性别、年龄、侧别、体重指数(body mass index,BMI)、患肢大腿周径(髌上10 cm)及小腿周径(髌下15 cm),术前Hb 水平、疼痛视觉模拟评分(visual analogue scale,VAS)、美国特种外科医院(Hospital for Special Surgery,HSS)评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

本研究经医院伦理委员会批准通过,所有纳入患者均签署相关知情同意书。

表1 两组一般资料比较

1.2 手术方法

全身麻醉复合股神经+坐骨神经联合阻滞下进行,手术操作按照常规TKA 操作步骤进行,均不保留后交叉韧带,保留髌骨并进行去神经化处理。全程组手术全程使用止血带;半程组仅在假体安装至缝皮完毕时应用止血带,两组术前均于大腿根部上气囊止血带,止血带安置前将棉垫放平整,以免造成局部皮肤损伤甚至破溃,记录起始时间,压力设定为患者收缩压+120 mmHg,确保止血带持续加压时间少于90 min。两组均仔细去除多余的骨水泥,切口缝合过程中放置负压引流管1根,缝合完毕后抬高患肢用弹力绷带加压包扎,并于切皮前静脉滴注0.5 g 氨甲环酸,缝皮时静脉滴注0.5 g 氨甲环酸。假体采用活动平台骨水泥关节假体(美国强生公司提供)。

1.3 术后处理

术后均每8 h 给予氟比洛芬酯注射液50 mg 静滴3 d;术后第1日开始皮下注射低分子肝素钙4000 IU,共注射5 d,同时应用间歇性压力泵治疗。术后24 h解除加压包扎并拔除引流管,随即复查下肢血管彩超,引流管去除后即开始在辅助装置帮助及医护指导下进行活动。术后第1日,患者在指导下行股四头肌静力收缩及脚踝运动,术后第2 日做床边屈膝锻炼,术后第3日鼓励患者下地并指导扶助行器活动。

1.4 观察指标

1.4.1 总失血量、显性失血量及隐性失血量:①显性失血量(ml)=术中出血量(ml)+术后引流量(ml);②术中出血量(ml)=吸引器中液体总量(ml)-术中的冲洗液量(3500 ml)+术中纱布包含的血液量(ml);③术中纱布包含的血液量(ml)=术中纱布包含的血液重量(g)/血液比重(男性1.058,女性1.053);④术中纱布包含的血液量重量(g)=袋装带血纱布重量(g)-[单块干净纱布重量(0.979 g)×纱布数量](g)-袋重(g);⑤隐性失血量=总失血量-显性失血量;⑥总失血量=血红细胞丢失总量/围手术期平均Hct×1000;⑦血红细胞丢失总量=血容量(PBV)/(术前红细胞压积-术后红细胞压积);⑧根据Nadler 公式[3]计算PBV。

1.4.2 术后并发症发生情况:包括下肢静脉血栓形成、肺栓塞、皮缘坏死、伤口感染、伤口血肿;术后3 d、5 d按以下公式计算患肢膝上10 cm 周径及膝下15 cm 周径增加率,以表示下肢肿胀程度。增加率=(术后周径-术前周径)/术前周径×100%。术后1 d、3 d行VAS评分,术后5 d行膝关节关节活动度(range of motion,ROM)测量,术后1个月复查时行HSS评分。

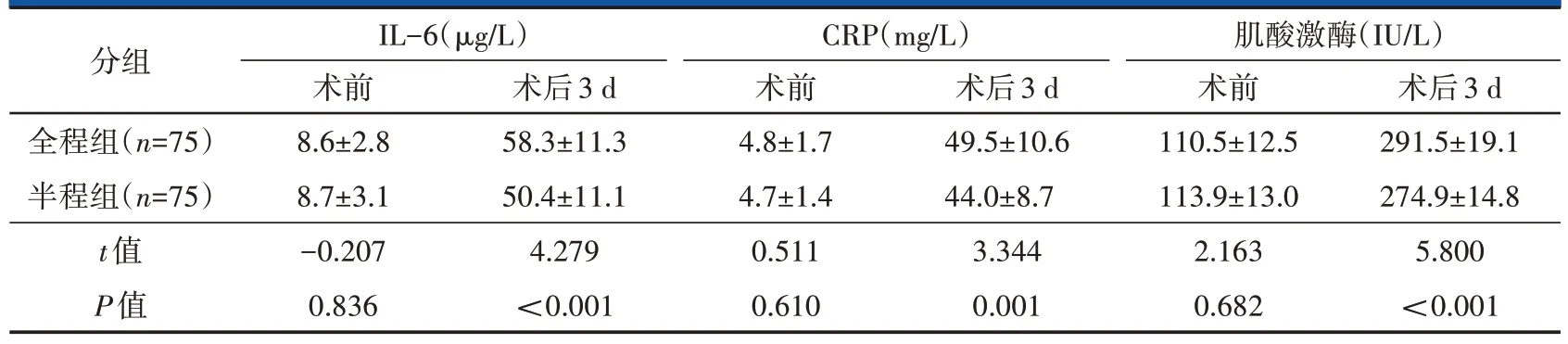

1.4.3 实验室指标:检测两组患者术前、术后3 d 的血清白细胞介素-6(interleukin-6,IL-6)、C 反应蛋白(C-reaction protein,CRP)、肌酸激酶。于术前和术后3 d抽取患者空腹静脉血,离心分离血清待测,IL-6采用双抗体酶联免疫吸附法检测(试剂盒购自深圳子科生物科技有限公司);CRP 采用乳胶免疫比浊法检测;肌酸激酶采用肌酸比色法检测。

1.5 统计学方法

采用SPSS 17.0 软件进行统计学分析,计数资料采用Two-Way ANOVA 分析,计量资料检验为正态分布,以均数±标准差表示,采用独立样本t检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

两组患者均顺利完成手术,全程组手术时间和止血带使用时间为62~89 min,平均(77±10)min。半程组手术时间为65~88 min,平均(75±9)min;止血带使用时间为20~30 min,平均(25±4)min。

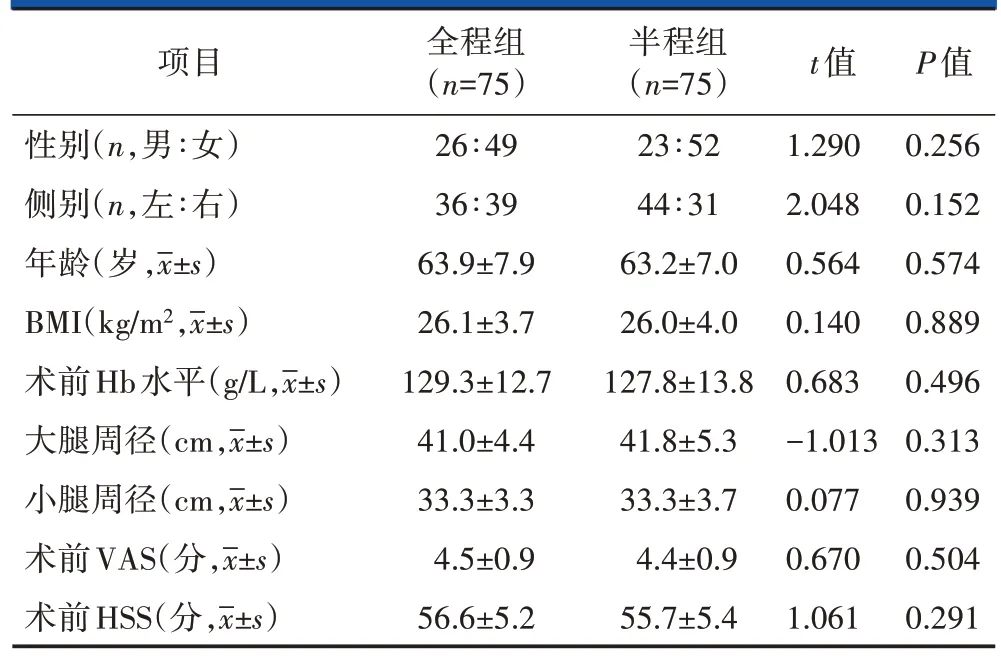

2.1 两组失血量比较

全程组术后显性失血量(310±123)ml 少于半程组(591±156)ml,隐性失血量(624±276)ml 高于半程组(362±191)ml,差异均有统计学意义(P<0.05);两组总出血量差异无统计学意义(P>0.05,表2)。结果提示两者造成的失血总量并无明显差异。

2.2 两组术后血栓及切口并发症比较

全程组术后15例出现不同程度的血栓(13例肌间静脉血栓及2例深静脉血栓形成),半程组术后4例出现肌间静脉血栓,差异有统计学意义(t=4.263,P=0.039),经低分子肝素钙处理后均得以缓解,下肢血管彩超检查得以证实。全程组术后1个月内出现5例切口浅表感染,半程组出现3例,差异无统计学意义(t=0.652,P=0.420),经换药处理及抗生素对症处理后感染均逐渐消退。

表2 两组失血量比较()

表2 两组失血量比较()

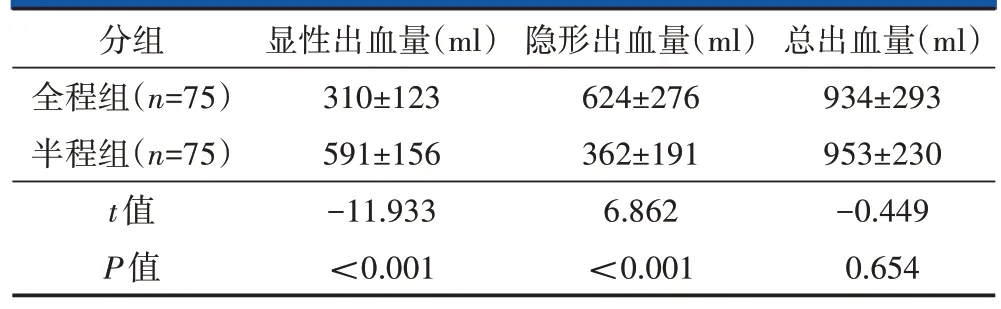

2.3 两组术后腿围增加率

两组术后3 d 的小腿围增加率比较,差异无统计学意义(P>0.05),全程组术后5 d的小腿围增加率及术后3 d 和术后5 d 的大腿围增加率高于半程组,差异有统计学意义(P<0.05,表3)。

2.4 两组术后VAS、HSS评分及膝关节ROM比较

术后1 d 的VAS 评分两组比较,差异无统计学意义(P>0.05),全程组术后3 d 的VAS 评分高于半程组,差异有统计学意义(P<0.05)。术后5 d的膝关节ROM 半程组大于全程组,差异有统计学意义(P<0.05)。术后1个月的HSS评分半程组高于全程组,差异有统计学意义(P<0.05,表4)。

2.5 两组手术前后IL-6、CRP、肌酸激酶比较

两组患者术前的血清IL-6、CRP、肌酸激酶水平比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。术后3 d,半程组患者的血清IL-6、CRP、肌酸激酶水平均低于全程组(P<0.05,表5),提示半程组带来的肌肉损伤及炎性病变较全程组轻。

3 讨论

3.1 TKA出血量的影响因素

TKA 的出血量取决于众多因素,如性别、手术入路及抗凝药等[4],本研究中两组患者在性别、年龄及手术方式及术后处理上均无差异,且有较统一的术后锻炼程序和护理团队,从而近乎忽略各种因素对失血量的影响。国内外的研究表明,未计入隐性失血量的情况下,全程组的术中失血量明显少于半程组,但术后显性失血量比较,两组并没有显著差异,认为使用止血带并不能减少总失血量[6,7],然而,TKA术后测量的失血量及显性失血量通常被低估,仅能达到“真实”失血量的50%[8,9],而本研究涵盖了隐性失血量,半程组的隐性失血量少于全程组。认为主要原因是半程组前半程并未使用止血带,可帮助术者及时发现显性出血点并进行结扎电凝止血。全程组手术全程上止血带,术中损伤血管未进行及时止血,使术后隐性失血量明显增加。半程组在上骨水泥时使用止血带,既减少了血液渗出对截骨面与假体结合的影响,又可在清晰手术视野中去除残留骨水泥及骨屑。半程组在切口缝合包扎完毕后松开止血带,优势如下:①反应性充血和纤溶活性增加在止血带释放后几分钟内发生,导致过度出血[10,11],半程组闭合伤口并用弹力绷带牢固地压迫可控制出血。②松质骨切割出血被认为是TKA 失血的主要来源。使用骨水泥在一定程度控制这种骨出血[12],但半程组给予骨水泥更多的固化时间,理论上减少了术后隐性失血和假体松动的可能性。

表3 两组腿围增加率比较(%,)

表3 两组腿围增加率比较(%,)

表4 两组术后VAS、HSS评分及膝关节ROM比较()

表4 两组术后VAS、HSS评分及膝关节ROM比较()

3.2 术后血栓的影响因素

临床上对止血带是否诱发深静脉血栓一直存在争议。Wauke 等[13]的研究表明术中使用止血带增加术后下肢深静脉血栓形成的概率。但Wakandar 等[14]的前瞻性研究结果相反,认为止血带的使用并未增加下肢深静脉血栓的发生概率。本研究也表明,半程组的术后血栓发生率高于全程组。可能原因概括为如下两点:①术中止血带的使用造成下肢静脉血流的瘀滞和动脉灌注的减少[15],因此止血带松开通过再灌注加重了内皮细胞的损伤,血管通透性增加,利于脂肪栓子进入血循环,而且止血带结合插入股骨髓内定位杆的操作,常引起肺脂肪栓塞;②止血带会造成血浆凝血酶原时间缩短、纤维蛋白原及D-二聚体含量增多[16],加重患者的高凝状态。Olivecrona等[17,18]证实手术时间超过120 min 增加血栓的发生率。本研究两组手术时间并无差异,血栓患者经低分子肝素钙处理后均得以缓解,下肢血管彩超得以证实。

3.3 术后切口愈合的影响因素

任何降低软组织含氧量的因素都会延迟切口的愈合[19,20],止血带的使用时间越长,对肢体缺血再灌注损伤越大,进而导致骨骼肌细胞甚至神经受损。本研究显示,全程组术后1个月内出现5例切口浅表感染,半程组出现3例,经换药处理及抗生素对症处理后感染均逐渐消退,全程组的感染发生率较高,但无统计学差异,其中两组手术时间和引流时间均可忽略,全程组术中失血量较半程组低,而感染发生率略高于后者,笔者将其归纳为半程组在使用止血带前,术者常规检查手术野,已电凝处理了绝大多数出血点,而全程组中,切口附近组织细胞损伤较重,抵御病菌侵袭能力受到影响,从而增加了感染的发生率。

3.4 术后VAS、HSS评分及炎性因子指标

两组术后1 d 的VAS 评分比较,差异无统计学意义,而术后3 d 两组开始出现差异,主要因为术后残余麻醉效应,以及规范的镇痛措施,随着术后止疼药的减量及停用,两组VAS 评分即出现差异。止血带造成的缺血再灌注损伤会造成体内一系列炎症因子的释放如IL-6、CRP[21]。本研究对患者手术前、后血清炎症指标的检测结果显示,半程组炎症指标(如IL-6、CRP)以及肌肉损伤指标肌酸激酶均低于全程组,说明限制性使用止血带明显减轻了对肌肉的损伤及带来的炎性变化,最终带来疼痛和肿胀程度的减轻,更重要的是,术后疼痛与肿胀程度的减轻消除了患者对康复锻炼的恐惧感,半程组术后1 个月的HSS 评分及术后5 d 的膝关节ROM 明显高于全程组,相对轻微的疼痛和肿胀程度给患者带来术后坚持锻炼进行功能恢复的信心。

表5 两组IL-6,CRP,肌酸激酶的比较

本次研究局限性如下:①两组手术由不同组医师完成,手术操作的细微差异性可能会对结果造成影响;②随访时间较短,缺乏对并发症数据的验证,远期尚需要更多的研究证实两组术后临床功能预后、术后并发症、关节功能康复、行走质量提升是否存在差异。

综上,相比全程使用止血带,从假体安装至包扎完毕使用止血带并不增加失血量,并能减少术后肢体肿胀程度和肌肉炎性反应,有利于促进患者恢复。