颈椎邻近节段病变的研究进展及预防措施

孙峰 寇建强 刘洋 孙元亮 郑修军

(青岛大学医学院附属医院脊柱外科,山东青岛 266071)

20世纪50年代,Cloward等[1]首次开展了颈椎前路椎间盘切除减压融合术(anterior cervical discectomy and fusion,ACDF),逐渐成为治疗颈椎病的标准术式。但长期研究发现,ACDF可能对融合节段邻近椎体或椎间盘产生破坏,从而导致邻近节段病变(adjacent segment pathology,ASP)的发生[2]。近年来临床应用人工颈椎椎间盘置换术(cervical disc replacement,CDR)发现,该技术能够较好地保留颈椎活动度,相对于ACDF,CDR不会增加邻近椎间盘的应力,延缓了ASP的发生[3]。因此,探讨颈椎前路融合术后ASP 的原因及预防措施十分必要。本文就ACDF 术后ASP 的原因及预防措施的研究进展进行综述。

1 ASP的定义

“邻椎病”、“邻近节段退变”通常用来描述脊椎术后的退行性改变。“邻近”一词可以解释为手术椎体上位、下位椎体或同一区域的其他椎体。“退变”的定义则常指骨赘形成、椎间盘退变、椎管狭窄、节段失稳、小关节增生或脊柱显著的结构畸形,如脊柱后凸或脊柱侧凸等。国际内固定研究学会(Association for the Study of Internal Fixation,AO/ASIF)提出ASP,定义分为影像学ASP(radiographic adjacent segment pathology,RASP)和临床症状ASP(clinical adjacent segment pathology,CASP)。RASP 仅有影像学改变,不伴有临床症状;CASP则指邻近节段出现退变,且伴有新的神经压迫等临床相关症状[4]。

2 ASP的发病率

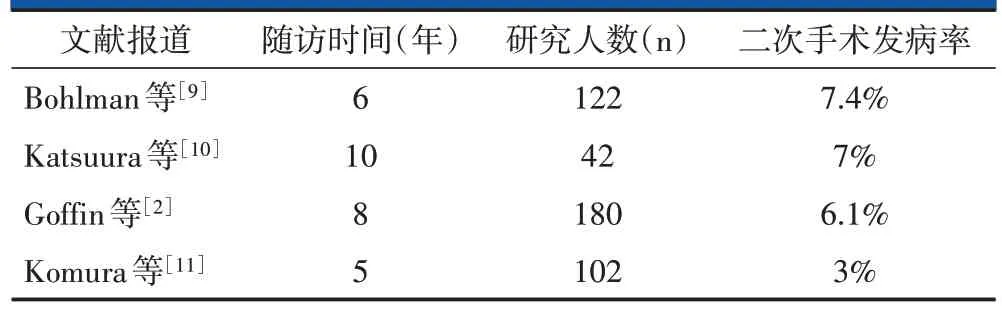

Hilibrand 等[5]回顾性研究374 例行ACDF 术后的ASP 发病率,CASP 每年的发病率相对稳定,约为2.9%,术后5 年的发病率约为13.6%,术后10 年的发病率约为25.6%。不同节段的ASP 发病率差异明显,其中C5/6和C6/7节段最为常见。Eck等[6]回顾性研究672例行ACDF 术后的ASP 发病率,CASP 每年的发病率为4%,C6/7、C4/5 及C5/6 是最易发生退变的节段。邓志龙等[7]对250 例行ACDF 治疗的颈椎病患者进行4.2 年的术后随访,以影像学改变作为标准,其RASP发病率为28.8%,但未提及有临床症状的例数,故CASP 发病率无从考究。Kulkarni 等[8]对44 例接受ACDF 治疗的颈椎病患者进行术后短期随访,对颈椎MRI进行定量和定性评价,33例(75%)的邻近节段出现不同严重程度的硬膜囊受压,其中轻度17 例(38.6%)、中度10 例(22.7%)、重度6 例(13.6%),但是没有患者因邻近节段改变而出现新的神经功能障碍,即无临床症状,同样缺乏出现临床症状的发病率结果。上述研究结果表明,ACDF 术后ASP 的发病率较高,且ACDF 术后存在较高的二次手术风险,部分文献报道的二次手术发病率见表1。

表1 有关ACDF术后ASP二次手术发病率的文献

3 ASP的分级

邻近节段退变可根据其影像资料进行分级,基于Hilibrand 等[5]研究中的分级系统,根据X 线片上椎间高度及有无骨赘形成,MRI、CT 及脊髓造影中椎间盘是否压迫硬膜囊,可分为4级(表2)。

邻近节段骨化病(adjacent-level ossification disease,ALOD)与ASP 不同,以相邻节段前纵韧带异位成骨为特点,属于RASP的一种,Park等[12]的回顾性研究中将其分级:0级为正常;1级为骨化不超过相邻椎间隙的50%;2 级为骨化超过相邻椎间隙的50%;3 级为骨化完全桥接相邻间隙。

4 ASP的发病机制

目前,ASP 的发病机制尚存争议。有学者认为ASP是一种是自然退变的过程,也有学者认为融合手术中邻近节段生物力学的改变是其主要发病机制[13]。人体椎间盘会随着时间而自然退化,因此自然退变可能是ASP 比较明确的病因之一。目前可以明确颈椎病的发生率会随年龄增长而增高,Hilibrand 等[5]发现ASP以相对恒定的速率发生,认为该疾病可能是自然状态下退变的结果。因此自然退变是ASP 发病的原因之一,不能完全归因于融合。在Matsumoto 等[14]的对比研究中发现,手术组的退变发生率显著高于对照组,认为ACDF 加速了ASP 的发生,但手术患者可能术前就存在颈椎间盘退变,无法完全排除自然退变对ASP 的影响。大多数学者同意ASP 的发病机制是多方面的,包括自然状态下的退变、医源性因素如关键解剖结构的破坏、融合手术导致椎间运动单元的应力增加等。此外,有学者认为术后颈椎矢状面排列不齐会加速ASP的发生[15]。

5 ASP的预防

大多数ASP是不可避免的,并且越来越多的文献证实ASP 是自然退变的结果[16]。Lundine 等[17]发现RASP 可见于ACDF 术后任何一个非融合节段,但邻近节段更为明显,说明ACDF 对ASP 的发展只起到加速作用。外科医师在手术时可以考虑从以下几个方面减缓ASP 的发生:首先,选择以非融合代替融合的手术方式;其次,手术操作也会对ASP 的发病率产生影响,合理的选择融合节段及融合数目,同时保证关键解剖(正常椎间盘和前纵韧带)不被破坏;最后,注意恢复颈椎矢状位的排列,如接骨板曲度、移植物大小的选择等。

5.1 非融合手术方式

后路椎间孔切开扩大术(posterior cervical foraminotomy,PCF)可以避免吞咽困难、植骨不愈合伴假关节形成、颈部血肿等前路手术并发症,并且可以保证颈椎活动度,避免颈椎生理负荷的改变[18]。Henderson 等[19]回顾性评估了846 例行PCF 患者,平均随访2.8 年,术后79 例因ASP 再次手术,CASP 的年发病率约为3%;一项评估303 例行PCF 患者的研究显示,术后CASP 的年发病率仅为0.7%,术后10 年的发病率及再手术率分别为6.7%和2.9%[20]。Herkowitz 等[21]对28 例行ACDF 和16 例行PCF 治疗颈椎病的患者进行了一项前瞻性研究,平均随访4.2 年,结果显示ACDF手术患者中RASP 的发病率为41%,PCF 手术患者中的RASP 的发病率为50%。Wang 等[22]研究发现,PCF术后需要再次行ACDF 的患者约为5%,基本与ACDF再手术率相似,认为可以用PCF 替代ACDF 治疗颈椎病,而不会增加再手术风险。以上研究均表明PCF是一种可行的替代手术方式,但PCF是否可以降低ASP的发生率尚需进一步验证。

表2 邻近节段退变程度分级

对于中青年颈椎病患者,CDR 是可以替代ACDF的另一种选择。Burkus 等[23]对276 例CDR 患者与265例ACDF患者进行比较,随访时间为5年,CDR组CASP的发病率明显低于ACDF 组。与ACDF 组相比,CDR组在患者术后24个月内保持接近正常的颈椎活动度及稳定性,降低了再次手术的风险。Maldonado等[24]进行的一项前瞻性研究,对85例CDR手术患者和105例ACDF 手术患者进行比较,随访时间为3 年,CDR 组RASP 发病率为8.2%,低于ACDF 组的10.5%,但缺少临床症状的研究。蒋涛等[25]通过对比117例CDR手术患者和137 例ACDF 手术患者术后X 线结果,CDR 组RASP发病率为30.8%,ACDF组发病率为37.2%,其中4例(3%)出现了较严重的退变,但同样缺少临床症状的研究。CDR术后二次手术的发病率如表3。

表3 有关CDR术后ASP二次手术发病率的文献

5.2 融合节段的选择

目前多数学者认为,多节段比单节段融合更容易导致ASD。Chung 等[29]对177 例行ACDF 患者进行10 年以上随访研究,结果表明多节段融合患者ASP发生率为32.1%,而单节段融合患者ASP的发病率仅为13.2%。但Lee 等[30]发现单节段ACDF 术后ASP 发病率比多节段融合术后高1.8 倍,Komura 等[11]指出无论融合节段数目如何,融合C5/6、C6/7 节段较保留C5/6、C6/7 节段患者的ASP 发生率低,认为容易退变的节段被融合后,ASP 的发展受到阻碍,其研究结果与Hilibrand 等[5]的研究相符。当C5/6、C6/7 为单节段ACDF 术后的邻近节段时(如融合节段为C4/5),可能比其他节段作为邻近节段(如融合节段为C3/4,邻近节段为C4/5)更容易发生退变或退变速度加快;而这些“高危节段”作为多节段ACDF 的邻近节段时,相较于作为单节段ACDF 的邻近节段所受到的应力负荷增加更为明显,因此ASP 的发生率更高。当多节段ACDF融合了C5/6或C6/7节段,反而对“高危节段”起到了保护作用,从而导致ASP 的发展速度较单节段ACDF 术后ASP 的发展速度慢。如果C5/6、C6/7 椎间盘在术前已发生明显退变,MRI显示有明显颈椎间盘膨出,或动力位X线片示该节段已处于明显的不稳定状态,且间隙位于融合节段的上位或下位,可以考虑与产生症状的颈椎节段一起融合。

5.3 手术操作

Park等[12]对118例行颈前路接骨板固定患者的侧位X线片进行回顾性分析,发现邻近节段骨化与接骨板距邻近椎间隙之间的距离呈正相关,接骨板位置不良导致上位节段骨化性疾病的发病率高达59%,研究还发现PDD<5 mm 是邻近节段退变的明确危险因素。Chung 等[29]和Ipsen 等[31]的回顾性分析也证实了此结论。已有研究表明前纵韧带、颈长肌、邻近健康椎间盘的损伤与ASP的发病有关[32]。

手术者操作应尽量选择使用最短的钛板,以保证PDD>5 mm;通过将定位针放置于邻近椎体内,或使用止血钳代替定位针等方法避免对上述关键解剖结构的损伤,以减少ASP的发生。

5.4 恢复矢状面曲度

Katsuura 等[10]研究发现RASP 患者中,术后影像学显示融合椎体和整个颈椎矢状面的曲度更后凸;Park等[28]在此研究基础上发现颈椎ACDF术后颈椎矢状位排列不良是ASP 发生的一项危险因素。邓志龙等[7]对行ACDF 治疗颈椎病患者的随访发现,发生ASP 患者的术前和术后1 周的颈椎前凸程度均较对照组小,手术对其前凸的恢复程度也较对照组小,因此,颈椎矢状面排列不良可能导致融合节段邻近节段的应力增高和活动度增大,从而导致ASP。为减缓ASP的发生,ACDF必须注意选择适当曲度的接骨板,同时植入大小合适的椎间融合器,摆放体位时应量保持患者颈椎的生理前凸,避免后凸畸形。

6 小结

总之,ASP 的影响因素是多方面的,发病因素复杂且不唯一。大多数的ASP是不可避免的,预防ASP的发生应考虑非融合替代手术、合理的选择融合节段及数目、避免关键解剖结构的破坏,并尽可能恢复矢状曲度。