普洱学院非通用语教学及考级情况调查研究

吴红娅,胡国磊,杨根成

普洱学院教务处,云南 普洱665000

一、研究背景

云南省因其独特的地理、人文优势,形成边境与各国相连的区域特性。在国家“一带一路”倡议以及习近平总书记考察云南提出的“三个定位”发展的背景下,培养非通用语复合型急需人才,为地方乃至东南亚各国输送智力人才,是云南省外语人才建设工作的重要内容和组成部分。云南省于2013年出台《关于加快云南省高等学校小语种人才培养工作的实施意见》,以云南省各高校为依托,重点加强非通用语复合型人才的培养工作。

普洱市一市连三国,一江通五邻,与老挝、缅甸、泰国、柬埔寨、越南等国家相关联,地理区位优势明显。普洱学院非通用语(东南亚语)专业建设特色鲜明,现已开设有缅甸语、老挝语、泰语、应用英语(泰语方向)专业,已具备一定的非通用语学科专业基础,却从未组织过非通用语应用能力考试,课程教学与考试考核评价存在明显的脱节,学生报考非通用语应用能力考试的诉求大。组织非通用语应用能力考试使其成为一项常规工作,以考促学、以学辅考,教学与考级有序联动,对学校非通用语学科专业建设将有很大的助推作用。

二、研究内容与方法

调查近年云南省出台的教育事业“十三五”规划、云南省教育厅非通用语人才培养等相关文件,结合云南省非通用语应用能力考试最新动态,针对普洱学院的教师和学生,采用问卷调查法、统计法,对回收的有效问卷归类、整理、分析,以图、表等样式呈现价值信息,获知普洱学院非通用语教学反馈情况和学生对考试过级的诉求,思考如何促进教学与考级的两者联动,以期完善教学与考级评价机制。

三、调查分析

(一)说明

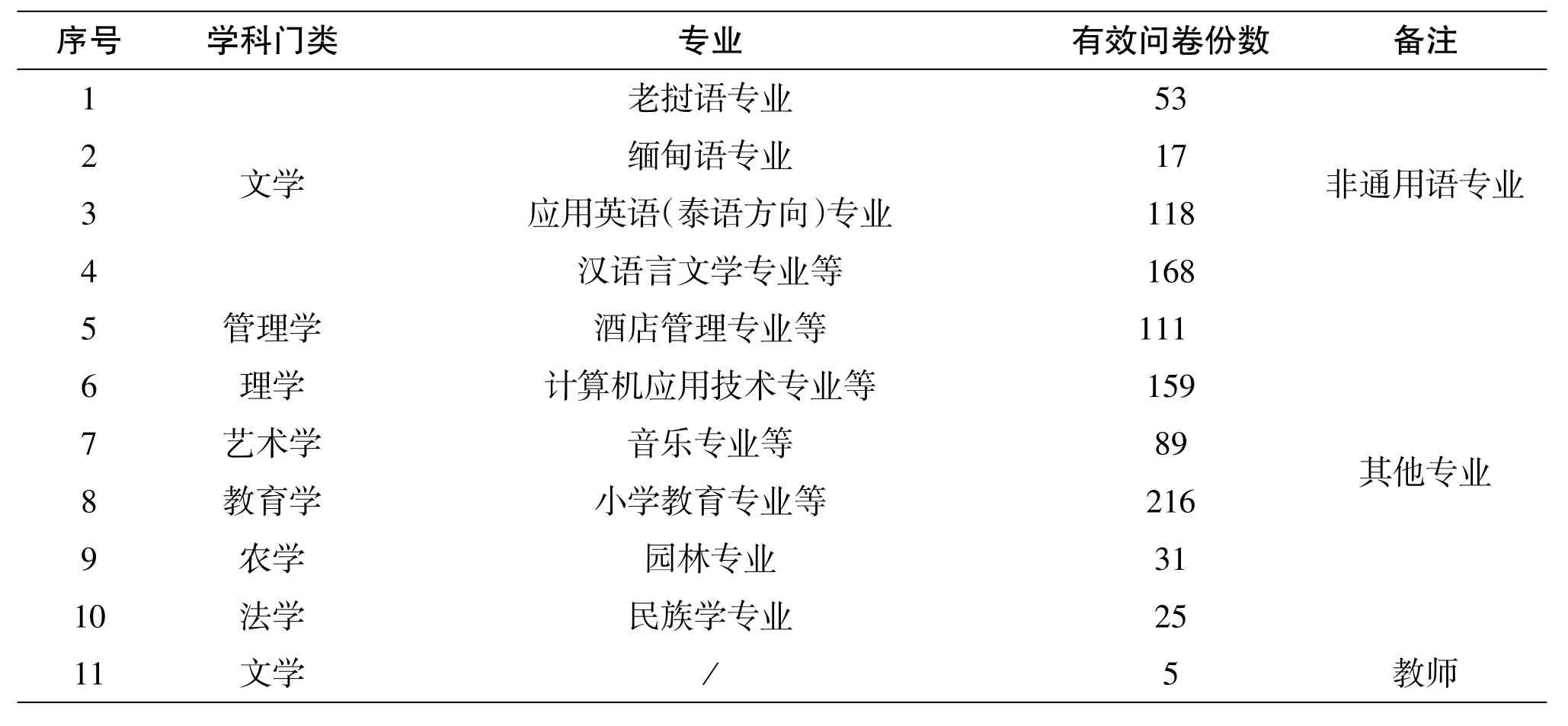

调查问卷设计分为三类,分别是教师卷、非通用语专业学生卷、其他专业学生卷。以随机的方式面向非通用语教学任课教师、20个班级学生发放992份调查问卷,调查对象覆盖全校11个学院,学生层次包含本科和专科,涵盖文学、理学、艺术学、教育学等学科门类。回收有效问卷956份,无效问卷36份,调查数据真实有效,样本分布面广,代表性强,有一定研究参考价值。

表1非通用语学习和考级情况问卷调查对象一览表

(二)分析

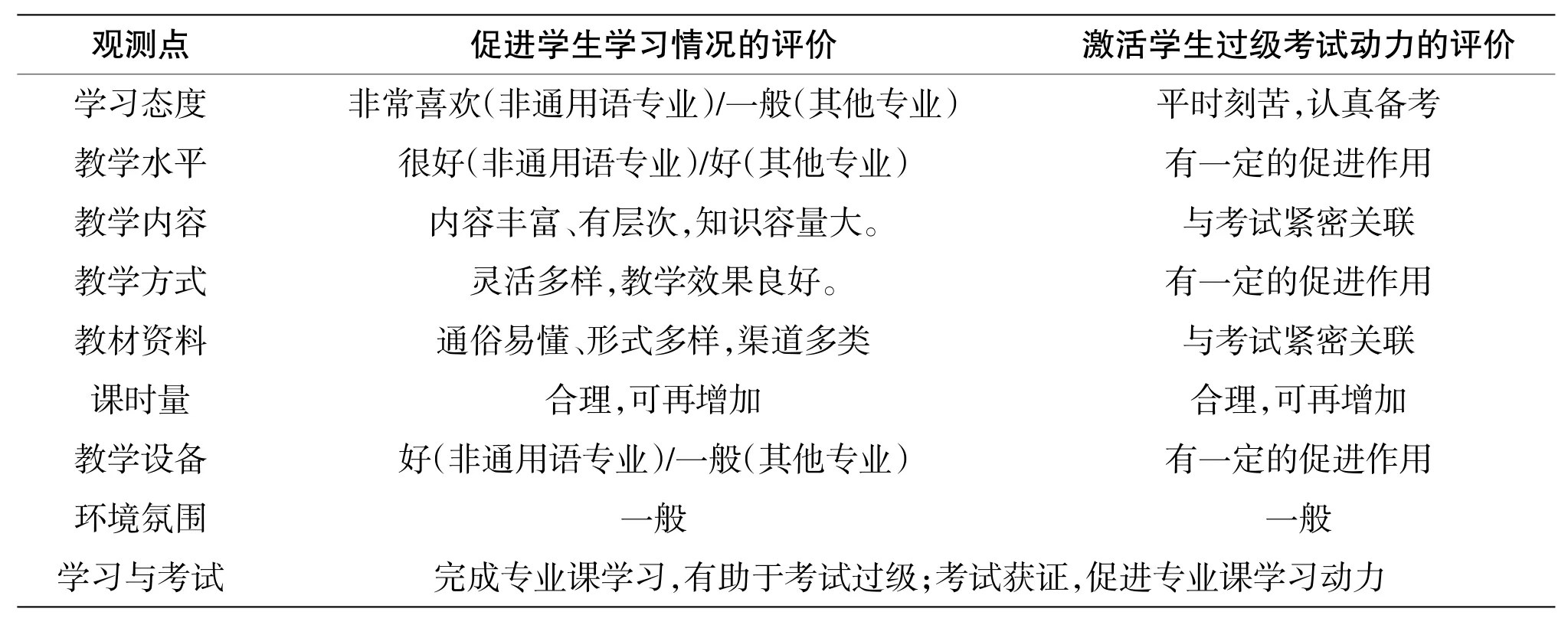

表2学习与考试两者之间关系评价表

针对优化非通用语课程教学,提高考试过级率,做到两者功能及效率最大化,还需加强:一是夯实教师自身专业素质功底,大力培养非通用语专业师资人才,采取送出去和引进来的培养模式,提高教师专业基础知识和教学技能水平,鼓励教师创新教学方式手段;二是教师对学生进行针对性、专业性的训练指导,除了引导学生学习教材知识,还需补充与社会紧密结合的实践内容,包括写作和语言表达,提高学生语言运用综合能力;三是多维度、多阶段、多形式、多方面地拓展学生接触非通用语学习的渠道,突破单一的“鹦鹉学舌”、“自学自说”课堂教学形式,增加本校学生与留学生之间互动交流机会,提高学生口语交际表达能力;四是尝试开设非通用语公共课课程,逐步构建课程管理机构设置、师资队伍、教学硬件、教材选用、教学运行、教学评估、经费保障等非通用语公共课课程体系,拓宽非通用语学习群体受众面;五是考试考务管理部门对非通用语考试组织工作做到全局把控,统筹协调各相关部门,明确细化考务工作细节,积极探索构建规范的非通用语考务管理体系,逐步培养一批专门研究考试的教师队伍,知考、懂考、会考,为学生提供专业的考试过级复习指导,介绍考试内容范围、试题题型、考试步骤,分享一些考试技能技巧,助力于学生考试过级。

四、调查所得启示

(一)构建以考促学、以学辅考,两者有序联动的能力体系结构

以考促学、以学辅考,两者有序联动,是学生语言学习综合能力体系发展的主线,教授学习与考试过级应相互呼应,能力体系则是“学”和“考”最终关系指向的实体。3个要素既独立存在,各成一块研究领域,但同时互相配合、协调合作,形成“考”、“学”兼容的助推力。任课教师和考试考务管理者应重点研究“考什么”,在考试过程中凝练教学重点内容,探寻考试过级规律,结合教材教学内容及实际学情,做好“教什么”、“怎么教”及“怎么考”的工作。在考试过级的导向下,强化学生学习积极性和主动性,着力培养专业基础扎实、综合实践能力强的复合型人才。

(二)加强学校与语言对象国高校合作交流,建设人才培养实践基地

学校充分发挥区域、人文优势,积极开展与周边国家多层次教育和人才培养合作,加快东南亚语言文化教育基地和区域研究中心建设。2014年,成立东盟学院,先后开设老挝语、缅甸语、泰语专业;2015年,学校与普洱市政府合作建立东南亚研究院;成立“老挝研究中心”;创建“云南高校面向南亚东南亚国际化办学研究”创新团队1个;先后与泰国清莱皇家大学、老挝国立大学、苏发努冯大学等国外高校建立战略合作关系。双方委派教师、学生交互学习,极大地创造了语言交流实践的时间和空间,创新“专业+非通用语”复合型人才培养模式,为社会输送相当数量的复合型急需人才。

(三)开设非通用语公共课课程,扩大非通用语学习受众面

一直以来,非通用语学习是非通用语专业学生的“专享”,非通用语应用能力考试也是非通用语专业学生的“专利”。随着国家对“专业+非通用语”复合型人才的大量需求,非通用语的学习应该为更多的学生打开大门。云南省教育厅于2016年启动非通用语应用能力考试改革,设置了其他专业非通用语应用能力考试,为更多的学生提供报考平台,也保障学生的报考资格。《云南省高校其他专业参加非通用语应用能力考试大纲》中提到,其他专业学生必须达到规定的基本课时量,方可获得非通用语应用能力考试报考资格,即连上三个学期,周课时4个学时,共216个课时。学校可尝试从二年级起,为不同层次、不同专业、不同语言水平基础的学生开设非通用语公共课课程,通过“专业课学习”+“非通用语公共课课程学习”+“实践运用”,构建“专业+非通用语”复合型人才培养模式。

(四)构建非通用语考试管理工作体系,规范考试考务工作

学校经过多年的非通用语专业建设,已经具备一定的学科专业基础,却从未组织过非通用语应用能力考试,课程教学与考试过级存在明显脱节,也忽略了广大学生迫切报考非通用语应用能力考试的诉求。构建非通用语考试管理工作体系,规范考试考务工作,从考生报考资格审核、报考数据编排上报、考试用品及资料准备、考试组织等方面入手尝试建设,使考试的组织和考务建设从无到有,从有到全、从全到精,逐渐发展至成熟,为全校学生提供优质的考试考务服务。

(五)激发学生非通用语学习的积极性,培养良好的学习习惯和规范

根据问卷调查分析,全校学生对东南亚语种的学习充满了极大的热情和喜爱,并对深层次交流实践及考级也是兴趣盎然。不论是严格依照人才培养方案进行培养的非通用语专业学生,还是通过选修公共课接触非通用语语言知识学习的其他专业学生,教师要有意识引导学生保持学习兴趣的长久性和稳定性,帮助学生树立认真负责的学习态度,培养学生良好的学习习惯和规范。

五、结语

研究紧扣非通用语的教学和考级两个基本点开展,调研学校师生对非通用语教学的反馈情况,获知学生对考级获证的诉求。通过研究,得出教学与考级并不是两个独立的个体,两者间相辅相成,最终指向学生能力体系的构建,学习、考级、能力三者即是一个共同体,把握三者其间关系,以考促学、以学辅考,学校非通用语人才培养工作才能事半功倍。