大提琴作品《采茶谣》与《浪漫曲》的音乐特色探讨

叶晓龙

泉州师范学院 音乐舞蹈学院,福建泉州362000

大提琴是西方一种古老的拉弦乐器,早在17世纪末期就已流入中国,最初多在宫廷演奏。直至到20世纪初期,随着新文化运动被传播开来,逐步运用到乐队、戏曲中来,在中国乐坛中占据了重要的位置。萧友梅先生在1930年创作的《秋思》拉开了中国大提琴艺术创作的帷幕,建国后,越来越多的艺术家们开始探索大提琴艺术中国化的方法并进行了实践,涌现了大量题材丰富多样、曲式清晰严谨的优秀大提琴作品,包括刘庄的《浪漫曲》、王连三的《采茶谣》、王强的《嘎达梅林》、郭文景的《巴》以及叶小纲《巴松错》等等,这极大地助推了中国大提琴艺术事业的发展[1]。

大提琴《采茶谣》是由我国著名作曲家王连三先生创作,作品于1952年问世,是中国大提琴曲民族化的代表作之一,受到周恩来总理的高度称赞[2]。《采茶谣》是以福建武夷山为创作题材的大提琴作品,展现了武夷山地区的客家风貌与地域风情,表达了浓郁的家乡的眷恋与热爱,具有浓郁的地域与民族特色。大提琴《浪漫曲》也是同时期的音乐作品,一样具有鲜明的民族特色,系著名女作曲家刘庄于1954年创作,以新疆哈萨克族民歌为创作素材,巧妙使用西方作曲技法将民族音乐元素有机融入到曲中,形成了现代性与民族性共存的变奏曲[4],成为了建国后最具有代表性的中国式大提琴作品。

一、大提琴作品《采茶谣》《浪漫曲》中音乐艺术民族化的成功塑造

(一)大提琴曲《采茶谣》的民族化塑造

1.具有民族特色的曲式结构

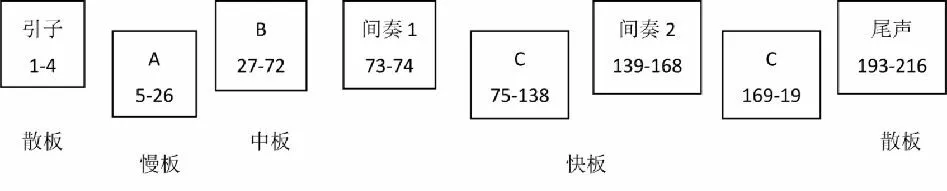

《采茶谣》和其他中国式大提琴作品相比,在曲式结构上独树一帜,未采用具有强调对比性的曲式结构,而是延续了中国传统民族音乐中渐变统一的表现形式,以一种“渐变式”的曲式结构来呈现音乐特性。王连三先生的大提琴《采茶谣》的曲式结构共由“引子+A+B+间奏1+C+间奏2+C+尾声”组成,具体的曲式结构如图1所示[5]。从结构上可以明显看到不同于传统西方再现三部式结构,连接部分始终贯穿全曲,从散板到慢板,然后逐渐加快至快板,后回归到散板,呈现了渐变式发展变化,这类似于中国传统民族音乐中采用渐变方式来体现对比,体现了中国传统音乐个性化散板特征,由此可见在曲式结构上有着鲜明的民族音乐特色,是中国民族音乐文化的呈现。

图1具有民族特色的曲式结构

2.客家山歌旋律与曲调的融入

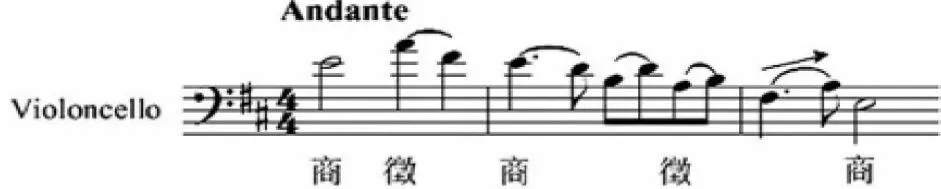

《采茶谣》是以福建武夷山为创作题材的,其音乐旋律对武夷山特色的客家“茶山竹板山歌”进行了引用与变化,呈现了浓郁的民族特色,极具艺术魅力。“茶山竹板山歌”常采用七言形式,通常以五个乐句组成一个乐段,旋律强调羽(la)和商(高音re)这两个音符,并习惯以长时值放置于突出节拍位置,亦或者以落音的方式放于句尾[6]。《采茶谣》中随处可见到武夷山客家山歌的旋律,例如乐曲的第一部分(1-26节)的旋律就遵循了客家山歌的特征,以商和徵音为主音和骨干音,落音也在商调式上,如图2所示,充分展现了福建武夷山地区民族音乐的旋律与曲调特点,通过中速平稳的旋律抒发了作曲者对家乡的追思,甜蜜美好的往事仿佛历历在目。

图2客家山歌的旋律与曲调

另外,王连三先生在创作大提琴《采茶谣》时,还创新性运用了中国传统音乐中“加花”手法来丰富旋律曲调发展,例如在乐曲中的第13、15以及86等多个小节处应用了短倚音奏法[7],这极大地丰富了乐曲的内容,也增强了旋律的色彩性与民族性,将一幅幅武夷山的风情画卷生动地展现在受众面前,极具画面感。

3.民族乐器演奏技法应用

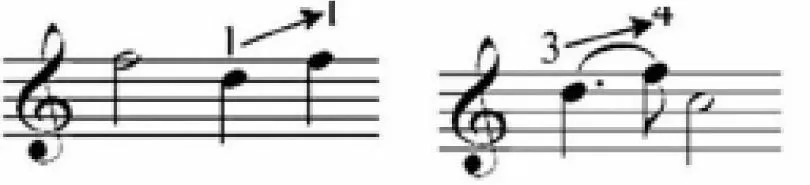

大提琴曲《采茶谣》创作时,大胆借鉴了中国传统民族乐器润腔的表现手法,将二胡、坠琴等器乐滑音演奏技法应用到大提琴曲的演奏中,使得乐曲的民族韵味十足,增强了乐曲的色彩感与抒情性。《采茶谣》中多次运用到上、下滑音以及换弦滑音等演奏技法[8],王连三先生在图谱中进行了标记,如图3两种不同形式的上滑音,采用向上的箭头进行标记。两种不同演奏形式滑音都是对中国传统民族弦乐器二胡滑音演奏技法的模仿,这种应用方式彰显了乐曲的民族特色,呈现了浓郁的民族风格特征。

图3不同形式的上滑音

同时,乐曲中还对中国传统乐器二胡的揉弦演奏技法进行了应用,其采用二胡揉弦的手指和手腕技法,将乐曲的民族韵味完美呈现出来。乐曲中东西方不同揉弦方式增强了音乐表现力,实现了中西音乐文化的有机融合,具有极强的艺术魅力。

(二)大提琴曲《浪漫曲》民族化塑造

1.哈萨克族民歌为主题

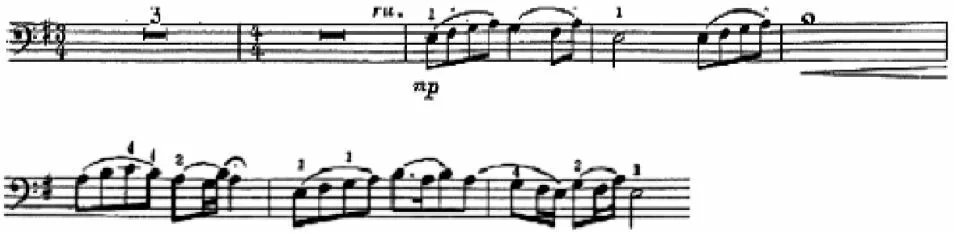

刘庄老师的《浪漫曲》是以在新疆哈萨克族中广为流传的《页里麦》民歌为主题进行了创作的带三部性的变奏曲,其曲式结构为“引子+A+B+A1+尾声”。“页里麦”翻译过来是“故乡”的意思,这首民歌是哈萨克妇女在1725年流亡至俄国境内途中所唱的,是一首具有很强抒情性质的民歌[9]。在刘庄老师的创作下,对远走故乡的悲伤之感进行了描绘,同时也抒发了对故乡的热爱之情。其以民歌《页里麦》为主题材料进行发展变化,应用“浪漫曲”这种西洋乐曲体裁进行表现,实现了中西合璧。在《浪漫曲》的第一部分就对主题进行了陈述与发展,共有6小节,核心主题如下图4所示,其中变奏部分也是围绕着主题材料展开与发展的,核心主题始终贯穿全曲,并结合大提琴的音色将听众带入到悲伤的情绪之中。在第三部分(85-104)节,大提琴通过八度音区提高深情奏出了主题,尤其在第94节悲愤式的“呐喊”将悲伤的历史呈现给受众,表达了无尽的伤感,即使进入到尾声也依然以主题为动机材料,形成收尾呼应。

图4《浪漫曲》核心主题

2.民族化的旋律与节奏

为契合与凸显大提琴曲《浪漫曲》的主题,作品在创作时引入了哈萨克民族音乐的旋律特点。例如在第10至11小节的连接处,mi音从低大跳至高,共跳跃了八度[10],这与哈萨克民族传统音乐中音程大跳的旋律特点是吻合的,这种应用方式极大地增强了乐曲的民族感与抒情性,呈现了非常强烈哈萨克族传统音乐的特点。

除此之外,大提琴曲《浪漫曲》在节奏上也颇具民族特色,尤其在乐曲的第二部分表现得尤为突出,速度为小快板且采用了哈萨克族最具有特色的附点音型,这种具有舞蹈性节奏音型结合四三拍给听众以强烈的动感,也增添了乐曲的色彩性。另外,哈萨克族音乐最典型的特征之一就是频繁变换节拍从而来增强音乐的律动性,在《浪漫曲》中也体现了哈萨克族音乐的特征,四四拍、四三拍以及四二拍的节拍变换始终贯穿全曲,使得旋律流动更富有生命力,彰显了民族音乐特色的魅力。

二、大提琴艺术民族化塑造的启示

(一)立足多样化民族音乐元素

《采茶谣》与《浪漫曲》是中国大提琴民族化的代表作品,从创作特点上不难看出两部作品均采用了多样化的民族音乐元素,包括传统音乐的曲式结构、民歌素材以及节奏等,通过一定的作曲技法以及表现手法来展现中国传统音乐文化的艺术魅力与特点。例如《采茶谣》在遵循中国传统民歌曲式结构的基础上,对武夷山的“茶山竹板山歌”的旋律进行了引用与发展变化,同时还创新性融入了二胡等弦乐器的演奏技法,不仅丰富了乐曲的内容,也增添了很强的民族色彩性,具有强烈的民族风格;《浪漫曲》亦是立足于民族音乐特色,以民歌《页里麦》为主题材料进行发展,应用了哈萨克族音乐的附点节奏等,体现了浓郁的民族音乐特色。对此在进行大提琴作曲时,需充分对民族音乐素材进行挖掘、提取、引用、变化以及创新,立足多样化的民族音乐元素,从而展现中国音乐文化的特质。

(二)大胆借鉴与融合现代技法

现代大提琴作品一味追求民族特色也不可取,需与时代艺术审美相结合,因此实现大提琴作品现代性与民族性的高度统一是非常必要。将民族音乐元素有机地嵌入到大提琴乐器中,这就需要依靠作曲技法来实现。因此需大胆借鉴与采用现代作曲技法,将多样化的民族音乐元素融入到大提琴作品中来,通过现代性与民族性的擦撞产生别样韵味,实现大提琴民族化发展的创新与突破。比如《采茶谣》就是利用现代技法创作的具有民族特色的大提琴作品,其在乐曲的开头就通过5/4拍和4/4拍交替变换,这是西方作曲中常用的技法手段,这种技法凸显了民歌旋律的柔美气质;再如在该乐曲的第三部分,采用了类似卡农式作曲技法,极大地渲染了情感,将武夷山人们载歌载舞的欢乐喜庆的生活画卷徐徐展现在受众眼前,极具有艺术感染力。刘庄的《浪漫曲》也不例外,全面地对西方现代技法进行了应用,使之与民族音乐元素融合,展现了浓郁的民族特色,具有鲜明了时代性与民族性特征。

三、结语

在中国大提琴艺术民族化发展过程中,需充分认识到中国民族民间音乐文化的多彩性与艺术魅力,立足于民族文化元素,大胆运用现代作曲技法将民族音乐元素融入到大提琴艺术创作中,创作具有浓厚民族色彩与现代性并存的大提琴艺术作品,展现中国大提琴音乐艺术的魅力。