让数学课充满生长的力量

○朱宇

传统的以接受定论性知识为主的积累式学习方式,已不能适应当今信息化、智能化的时代。当下的数学学习应该聚焦知识的建构与创生,关注其意义理解与灵活运用,激发学生主动参与、深度思考,促进知识、学力、经验、智慧的生长。

【教学片段】人教版小学数学六年级上册第四单元《比的意义》

(情境导入)播放视频:航天英雄打开神舟七号气闸舱舱门,挥动五星红旗,向全国人民问好。

师:同学们对我国的国旗了解吗?请看大屏幕,航天英雄展示的国旗,长和宽分别是15厘米和10厘米。

师:你会用算式表示长和宽的倍数关系吗?

生:15÷10,10÷15。

师:两个除法算式分别是什么意思呢?

生:长是宽的几倍,宽是长的几分之几。

师:这里长与宽的倍数关系也可以说“长和宽的比是15比10,宽和长的比是10比15”,分别写作“15∶10”和“10∶15”。(板书)

【诊断分析】

上述教学片段从除法的意义入手,借助国旗长与宽的关系,从“两个数相除的倍数关系”迁移得到“两个数相除又叫做两个数的比”。看似浅显易懂,符合小学生的认知水平,但是仅凭国旗的长与宽这一组数据,直接由除法推出比的概念,就能够让学生感受两个有关联的数量之间的关系吗?学生虽然能模仿进行浅层次的复述,但是对“比”的意义有充分理解和感悟吗?学生最大的困惑是:“既然两个数相除又叫做两个数的比,那么,有了除法,为什么还要学习比?”单薄的素材不能驱动学生积极思考和主动探究,深层次的认知也无从实现。

【教学建议】

比的本质是表示两个有关联的数量之间的倍数关系,这种关系是基于某种客观规律而产生的。为此,要链接学生的生活经验,由现实问题启动意义的探索。

可以创设“兑牛奶要放奶粉和开水”的情境,从奶粉与水“1比3”的配比引入,初步体会“比可以表示两个数量之间的关系”。接下来,通过“如果有奶粉10克,要多少克水?20克奶粉呢?40克奶粉呢”等问题的解决,学生发现,“1份奶粉,3份水”“水一直都是奶粉的3倍”“奶粉和水的比是1∶3”,借助分数、份数、倍数来理解比的意义,将新知纳入已有认知经验,实现概念之间关系的沟通。从更长远的角度看,从“兑牛奶”的过程还可以引导学生发现,水和奶粉的变化中存在着某种规律,为比例的学习埋下伏笔。

通过奶粉与水、路程与时间、总价与数量等大量素材的感知,启发学生进行意义的抽象概括:两种数量在什么情况下可以用比来表示它们的关系?直指概念的本质,升华活动中获得的感性认识,促进学生对概念内涵的理解。

【教学片段】人教版小学数学五年级上册第二单元《用数对确定位置》

课件播放:人们在确定位置时,通常把竖排叫做列,横排叫做行。一般情况下,确定第几列从左往右数,确定第几行从前往后数。

师:现在再让你描述小军的位置,你想怎样说呢?

生:第4列第3行。

师:是啊,有了统一的规定,我们表达起来既准确又简洁。请大家再数一数列、数一数行。(学生齐数列与行。)

课件出示小红和小芳的位置,学生用第几列和第几行来交流。

【诊断分析】

上例中,学生以接纳的方式,掌握了用数对确定位置的方法,过程简单而顺畅。然而,在后续学习中,却暴露出诸多问题。例如,用数对表示教室里学生的位置,不能分辨左右,不能体会观察点规定的必要性;从座位图抽象成方格图,学生不理解方格图中“0”的实际意义……究其原因,上例中割裂了经验与新知的关联,没有组织学生通过观察分析、尝试表达、合作交流等方式,从用个性化的生活经验描述位置,逐步发展到用有规则的数学方法确定位置,学生的思维水平没有在经验的不断改造中逐步提升。

【教学建议】

教师应准确把握数学知识的存在基础和发展形态,促进认知结构的有效生长。从确定位置的经验出发,将教材提供的座位图进行适当的加工与整合,产生认知冲突,使学生整体把握知识结构,逐渐深化对数学知识本质的认识和理解。

《用数对确定位置》的教学,其本质是为第三学段平面直角坐标系的学习积累感性经验。因此,在方格图上用数对确定位置是教学重点。教师要引导学生经历确定位置方法的发展过程,结合多样的情境,从一维直线上确定位置开始,自主构建在二维平面中确定位置的方法系统,在比较、优化中深刻理解用数对确定位置的合理规则,感受用数对确定位置所体现的一一对应、数形结合的思想方法。

【教学片段】人教版小学数学二年级上册第六单元《7的乘法口诀》

出示:不计算,直接填出括号里的数。7×6=7×5+( )。

生:左边,六七四十二;右边,五七三十五,

42-35=7。

师:请注意,不计算。

(学生沉默,感到很为难。)

师:左边是6个7,右边呢?(指着7×5)

生:5个7。

生:再加上1个7。

师:很好,继续。请看6×7=6×6+( )。

生:左边是6个7,右边是6个6,还要加上1个7。

生:不对,应该是加上1个6。

【诊断分析】

该填数练习由“6个7比5个7多( ),比7个7少( )”变化而来,意在通过计算和比较,帮助学生进一步理解相邻两句口诀之间的联系,丰富记忆口诀的方法。解决填数问题,需要借助“几个几”的意义来解释,而且需要从整体上把握等式两边的算式的含义,学生理解起来有一定的困难。这说明,乘法口诀的记忆与应用,死记硬背和机械训练较为常见,容易忽视乘法意义层面上的理解性记忆。所以,即使乘法口诀背熟了,学生对“几个几”的意义仍然生疏。

【教学建议】

出示7×6点子图。

师:从图中你看到几个几?

生:我看到了6个7。

生:我看到了7个6。

师:现在你能看出括号里该填什么吗?7×6=7×5+(),6×7=6×6+()。

师:不计算,你能直接填写吗?

(一部分学生露出迷茫的神色。)

课件出示经过分割的点子图。

师:现在,对照图你能说一说吗?

生:从第一幅图看出,5个7加1个7,所以7×6=7×5+(7)。

生:从第二幅图看出,6个6加1个6,所以6×7=6×6+(6)。

同一幅7×6的点子图,展现不同的分割方法,借助数形结合的力量,展现数学知识背后丰富的思想方法和思维价值,让知识结构顺利生长。

【教学片段】人教版小学数学五年级上册第六单元《组合图形的面积》

巩固练习环节。

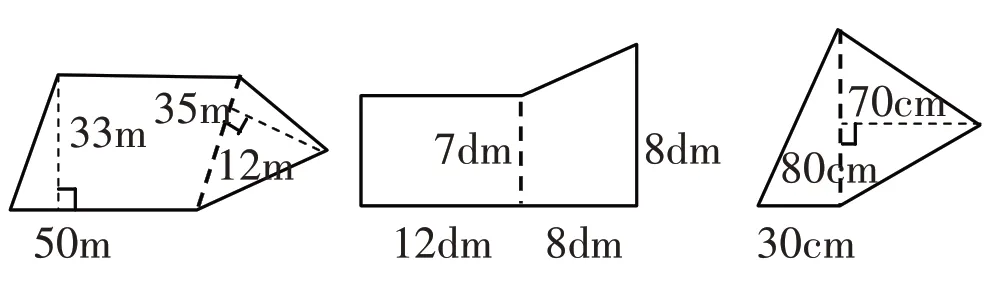

师:这些图形的面积各是多大?你会计算吗?

指名口答第一幅图的面积,然后学生完成后两幅图的面积计算。

【诊断分析】

生活中的组合图形面积计算,数据不会是现成的,测量哪些数据是有讲究的。课堂练习进行面积计算的重复训练,既不能培养学生解决实际问题的能力,也缺失了数学思考的成分。例如,如何对组合图形进行合理的分割或添补?测定哪些数据就可以解决问题?重复机械的练习,不但消解了已形成的探索体验,而且让转化、类比、优化等思想方法的积淀无从落实。

《组合图形的面积》教学主要包括方法的探索归纳与运用拓展。在方法探索环节,学生感知了大量的组合图形,基本图形的面积计算技能基本形成。练习环节就应该从添加辅助线、测量必需数据以及丰富问题背景等方面,设计从易到难、有一定梯度的练习,发展学生的空间想象能力和推理能力,在解决问题中培养学生思维的灵活性。

【教学建议】

教学中,可以从思维材料的组织入手,有意隐去组合图形中的部分数据,使学生由思维冲突引发思考:你觉得至少需要知道几个数据就能算出面积?变“简单机械地练”为“尝试探索着学”,真实的任务促进学习更深入的发生。学生对图形进行了不同的分解,准确锁定所缺少的条件,然后经过观察、分析,测量有效数据,寻求解题途径。最后,学生通过表达、倾听,进行思维碰撞,体会方法的多样性。

通过对思维材料的合理加工,改“成品”为“半成品”,按照“无辅助线,有数据”→“无辅助线,有部分数据”→“既无辅助线,也无数据”的顺序,摒弃重复训练,聚焦数学思考,让筛选、优化、转化等策略成为学生的自发需要,观察、分析、类比、想象、推理等思维方法得到运用,深刻性、灵活性、系统性等思维品质在数学学习过程中得到提升。

——《用数对确定位置》教学片断