幼儿教师“教育爱”的多重意蕴

索长清 张雪

【摘要】探寻幼儿教师“教育爱”的多重意蕴,对于深刻认识“教育爱”及其实践具有重要指引作用。通过分析发现,幼儿教师的“教育爱”与父母之爱相比,是一种适度理性的爱;与中小学教师的“教育爱”相比,是一种以身体为基的爱,也是一种启蒙唤醒的爱;而且,幼儿教师的“教育爱”存在共生效应,是一种互动共生的爱。

【关键词】幼儿教师;教育爱;意蕴

【中图分类号】G615 【文献标识码】A 【文章编号】1005-6017(2020)10-0028-04

【作者简介】索长清(1985-),男,内蒙古赤峰人,沈阳师范大学学前与初等教育学院副教授、硕士生导师,博士;张雪(1997-),女,辽宁朝阳人,沈阳师范大学学前与初等教育学院硕士研究生。

幼儿教育的基本精神是“以幼儿为中心,以幼儿发展为目的”,在具体的幼儿教育过程中最重要的特质则是“教育爱”。因为“教育爱”可使幼儿教育富有生命力,使幼儿教师的教育活动充满艺术性与创造性,更展现生命的美感[1]。“幼儿园之父”福禄贝尔曾指出:“教育之道无他,唯爱与榜样而已……压抑带来破坏和卑鄙,严厉和粗暴产生死板和欺诈,则一切教育是可憎的。”[2]然而,反观我国幼教现场,幼儿园乱喂药事件、“虐童”事件、幼儿园教育小学化现象等,无不凸显“教育爱”的缺失。幼儿教师如果富有“教育爱”,则可自内心产生幼儿教育的精神动力,实践人性化的幼儿教育。因此,幼儿教育需要以“爱”为感召。

“教育爱”中的“爱”源自希腊文中的agape,这种爱主要指的是精神之爱(spiritual love)、兄弟之爱(brotherly love)或是怜悯(compassion)与慈善(charity)[3]。此外,它也可指一种“无私的爱”(selfless love),是一种企求幼儿完美发展的感情,是由理性培育起来的一种责任感,是在教育过程中获得的一种心灵上的满足[4]。英国哲学家伯特兰·罗素曾指出:“凡是缺乏爱的地方,无论品格还是智慧都不能充分地自由地发展。”[5]正因为如此,我国台湾地区在2012年公布的《师资培育白皮书》中揭示了理想教师图像:“教育爱人师、专业力经师、执行力良师”,并据此提出教师的核心能力(表1),作为各个师资培育机构、政府及各级学校教师甄选与专业成长的重要参考[6]。明确幼儿教师“教育爱”的多重意蕴,有助于幼儿教师认知其精神内涵,进而在实践“教育爱”时有所参照。

一、幼儿教师的“教育爱”是一种适度理性的爱

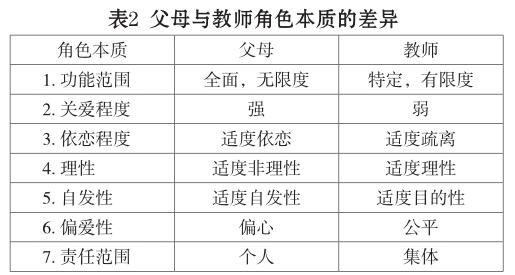

幼儿教师的“教育爱”有别于父母对子女的爱。父母对子女的养育态度是“适度非理性”的,“过度非理性”或者是“过度理性”皆会影响幼儿的发展。“适度非理性”并不意味着混乱或漫不经心,而是强调成人发自内心强烈而深入的自我卷入。美国著名的心理学家布朗芬布伦纳曾说过:“儿童在发展的过程中,需要有一位或多位成人提供长久而且非理性的参与;也就是说,为了让儿童正常发展,‘一定要有人为他疯狂”[7]。相对于父母对子女发展的“长久而非理性的涉及”,教师对幼儿的态度应保持适度的理性,凡事都需要经过审慎的思考再做出理性的判断。而且,教师本身作为专业化或正在专业化的专职人员,其职业和角色也是一种制度化的存在,自然受到专业标准和专业伦理的规约。所有师资培养和训练中所学习的有关儿童发展与教育的知识与技能、方法与资料,都是作为教师理性判断的参考资源。获得这些知识与技能也可以增强教师在管教幼儿及执行角色功能上的自信心。但对于父母而言,却可能“适度非理性”而无法理性践行。美国幼教专家丽莲·凯兹也明确指出父母与教师在角色本质上的差异(表2),可见,在幼儿园中教师与幼儿的关系无论是在功能、内涵和范围上都是特定并有限度的,且限于一些特殊界定与非属私人性质的领域[8]。

幼儿教师对幼儿的“教育爱”应是基于专业素养的理性实践。这种理性首先要建立在对“教育爱”的理解之上。幼儿教师的“教育爱”是基于教育者的天职而产生的爱,具有一种类似母爱的性质,但却无法取代母爱,毕竟它没有母爱那样清晰的生物基础。这种特殊的教育之爱不是“天经地义”,却是“理所当然”。幼儿教师的“教育爱”还应建立在对幼儿的科学认识上,因幼儿是一个独立个体的人,拥有自己的思想和情感、兴趣与爱好,以及自己的要求与愿望。面对一个个独立自主的个体,教师的“教育爱”没有贫贱与智愚之分,不因幼儿个人及家庭背景的不同而有所差别,凡是可以有所创造而产生价值的,便是爱的对象[9]。进一步而言,幼儿教师的“教育爱”不仅需要在一视同仁的基础上给予“平等之爱”,还应根据不同幼儿的差异需求,给予差異化的“公平之爱”。公平地对待幼儿,也是每一位幼儿教师必须恪守的专业伦理。这样,幼儿教师的“教育爱”就成为从事幼儿教育活动过程中所应遵守的行为规范或形式准则,并体现在幼儿教师的专业表现上。

二、幼儿教师的“教育爱”是一种身体为基的爱

幼儿园保育工作是家庭养育功能的自然延续,对建立幼儿的园所归属感与安全感、教师与幼儿之间的亲密关系有着积极的促进作用[10]。就像食物在幼儿身体发展中的作用一样,“关爱”对幼儿的心理发展来说也是必不可少的,而且,年龄越小,其作用显得越重要。成人与幼儿之间的身体接触对幼儿来说意味着被爱和被重视,在日常生活中,成人轻柔地摸头、拍肩、拥抱、牵手等都是充满爱意的表达。在幼儿园中,幼儿教师与幼儿的依恋关系也有赖于这种身体的接触,但是心理上感觉自己与别人有“依附关系”必须建立在被爱者感受到这份感情,感受到被需要,而且这份爱还必须是适量的。换句话说,只有当幼儿觉得不管自己“做”与“不做”都有人关心和在乎时,这种依附的关系才会产生,而且因为关心爱护,这些人才会抱他、安慰他。幼儿园的保育工作是幼儿教师与幼儿建立亲密关系的重要途径,也是整个幼儿园教育得以开始的根基。幼儿教师的“教育爱”就是要幼儿获得具体而真实的类似父母之爱的情感支持,让幼儿相信教师对自己有一种像母亲或父亲等主要照顾者那样真诚而强烈的反应,只有在充满爱意与耐心、无微不至地照顾幼儿生活起居的保育过程中,才能促使幼儿对教师产生深厚的亲近感与依附感,进而产生所谓的“亲其师,信其道”。

幼儿教师的“教育爱”是一种“身体为基”的关爱,这就要求幼儿教师首先要做的是保育工作,并将保育工作中与幼儿建立的类似亲子依恋的亲密关系视为教育工作的心理前提。为了建立和维持这种亲密的依恋关系,显然需要幼儿教师将幼儿的身体养护与照顾视为自己首先要做的“分内之事”,而不只是保育员的事;并且要持续地给予幼儿如美国心理学家卡尔·罗杰斯所说的“无条件的关怀”(即无论幼儿做了什么,都可以得到关怀),而非“有价值条件的关怀”(即幼儿做了某些事情,能够得到关怀;而做了另外一些事情,就得不到关怀)[11]。“无条件关怀”的必要在教育上不仅表现为对幼儿发展的正面影响上,更重要的则表现为对教育对象有问题的思想或行为的矫正上。后者需要的是关怀而不是抛弃[12]。除此之外,还应让幼儿在教师的言行举止中真心实意地感受到教师对他好,在意他的存在,哪怕是对他的批评或惩戒,都能让幼儿感受到真切的温暖。因为“教育爱”不只是简单地强调教师要爱孩子,更重要的是要关心幼儿的心理感受,并通过教师在一日活动中对他们的说话态度与关爱行为让幼儿得到身体和心理上的慰藉,而不只是形式化地“蹲下来”或“面带微笑”地给予幼儿“空心”的温和。

三、幼儿教师的“教育爱”是一种启蒙唤醒的爱

幼儿教师的“教育爱”旨在完整人性的形成。人的“自我规定”的自为性质决定了人的本质是处于不断生成与建构的过程之中,良好的教育应能引导幼儿自我探索,并在对自身存在与生存环境的接触体验中把握生命特质与生活意义,以获得个人自我的充分成长[13]。“教育爱”的施予,精神的部分往往大过于物质的部分,而其最终目的并不要求多少知识的学习、技能的训练,或者是成绩的高低与出人头地,只希望幼儿在爱的力量引导下,展现其发展的多种可能性,并顺利而愉快地成长。对于“教育爱”阐述最多、研究最深的德国文化教育学派的教育哲学家斯普朗格特别注意教育在唤醒学生内在潜能方面的功能,并通过“大公无私”与“价值创造”的“教育爱”促使学生追求完满的人生价值[14]。因此,相对于那种忽视幼儿的身心发展特点与学习兴趣,在对幼儿心智的钳制中,在惩罚和奖励的诱使下,对幼儿进行的“超前教育”与“小学化”教育,幼儿教师的“教育爱”在情感层面的教化往往比智育方面的启导更为重要。进而,“教育爱”的最高境界在于“唤醒(起)”与“启发”,充分开发幼儿的潜能,正如郑石岩教授所说的“开悟的爱”[15]。也唯有启蒙唤醒的爱,幼儿的发展才能彰显人性,教师的角色才更显重要,教育的意义与实质才能名副其实。

幼儿教师的“教育爱”尽管要给予身心未成熟状态的幼儿以温暖和谐的关怀,但也必须是有能力、有原则、积极的、建设性的爱。它借由爱的互动支持、引导和帮助幼儿产生能力、自动自发地进行学习和改善。反之,错误的爱是一种强暴性的压抑力量,幼儿成为“流水线”上被动接受“组装”的“产品部件”,幼儿视学习为一种压力和负担,而不是一种创造与享受。这样,知识的灌输与强化式的训练僭越了人的发展而成为幼儿教育的最终目标或唯一目标,幼儿在情感和认知发展的失调势必影响幼儿自由、主动的发展。就教育教学实践层面而言,关怀伦理学强调去知识专业的教育,强调回归以培养与关怀能力为核心目标的教育。这种教育以关怀人为本,不仅要求教师成为专业知识与专业技能都非常精熟的经师,还要在此基础上具有关怀幼儿的意识与能力,秉持“从事良心事业的神圣使命心态”,在保育教育活动中针对幼儿的特点与需要,反省地运用“身教、对话、练习和肯定的师生关系,以带领学生能学习成为关怀理想的追求者”[16]。在这种师幼互动与交往中,“教育爱”成为教师和幼儿“有蒙共启”和“共同唤醒”的过程,而幼儿教师的专业知识与专业技能蕴含其中,据此,正凸显教育专业必须落实于关怀实践中,去经营师幼之间关怀关系的促进和培养,才能彰显人性的价值。

四、幼儿教师的“教育爱”是一种互动共生的爱

幼儿教育以师幼交互关系为主轴,所以幼儿教师的“教育爱”是在师幼互动中生成的,而且这种“教育爱”存在共生效应,即幼儿教师的“教育爱”源自师幼互动,也会促进师幼互动。就师幼关系而言,幼儿教师与幼儿不应是“主对客”“上对下”的支配或宰制关系,反而应是平等对待的互为主体的关系。若非如此,只会使幼儿教育成效不彰,无法发展富有人文气息、人性化的幼儿教育,无法发展以“幼儿”为主体的幼儿教育。所以幼儿教师必须尊重幼儿生命,认知自身只是知识传递与延续的媒介,至于知识的运用与创造,则有赖于幼儿发挥其自主的生命热诚和能力来完成。就此来说,幼儿教育应是幼儿教师与幼儿共同追寻智慧之德,是一种生命展现的价值活动,而非不具生命之知识或智能的练习或模仿。更重要的是,幼儿教师应视幼儿为富有自由意志的独立人格与生命主体,并应以“教育爱”来活化幼儿的成长。而教师在每日的保教活动中,能够让自己快乐且全神贯注的工作内容,都与幼儿有关。教师如果想使工作更为快乐和更为有效,就会投入更多的时间和机会与幼儿相处。幼儿的各种表现便是教师的幸福指标,幼儿的学习发展与教师的成就感息息相关[17]。但是,如果教师与幼儿之间是负向关系,教师无法用教学策略或方法等理性思维化解幼儿的不良情绪,则教师会产生沮丧、不愉快、失望、生气等负面情绪,而这些负面情绪会破坏教师的工作成就感。

幼儿教师与幼儿的爱是相互支持的,“教育爱”在师幼关系中起着桥梁的作用,它让师幼双方的讯息相通、心灵相契。幼儿对教师的爱与依恋是激发教师责任感、使命感的重要动力,同时幼儿又是教师的工作伙伴,幼儿的成长与进步也是教师幸福感、成就感的主要来源。幼儿的童心、天真、想象、挫折与成长刺激了幼儿教师的教育灵感,生成教师的实践智慧与专业归属,这些都让幼儿教师产生一种特有的“教育意志”,支持着教师专心致力于教育工作,并使每一位受教育的幼儿都得到教育上良好的影响。因此,在师幼互动中,幼儿不应以一种依附于教师、从属于教师、围绕教师运转的方式而存在,进而将幼儿教育变成一个封闭的、僵化的过程。幼儿教师作为师幼关系中“平等者中的首席”,即教师与幼儿之间处于一種平等的双主体关系中,双方在互动、理解基础上通过对话使得教育教学成为一个平等开放、富有创造性、体现多元价值的过程[18]。在这个过程中,幼儿教师处于平等者中的首要地位,是对话与理解的氛围与条件的创造者,平等对话的组织者、协调者、促进者,幼儿教师应心存“生而不有,为而不恃,功成而不居”之心,借助“教育爱”逐步替代制度与规则等自身之外的权威,进而促进师幼双方的共同成长。

【参考文献】

[1] 施宜煌.让幼儿与爱相遇——再思幼师的教育爱[J].研习资讯,2011,28(5):111-120.

[2] 王连生.教育哲学研究[M].台北:五南图书出版社,1992:128-136.

[3] 方永泉.谈教育爱[J].教育学程通讯,1998(14):1.

[4] 张声远.论教育爱[J].上海教育科研,1996(9):6-8.

[5] 华东师范大学教育系,杭州大学教育系.现代西方资产阶级教育思想流派论著选[M].北京:人民教育出版社,1980:184.

[6] 师资培育白皮书[EB/OL].http://www.ntcu.edu.tw/teepaper /icp/index.html.2019-10-10.

[7] Bronfenbrenner,U.Who needs parent education [J]Teachers College Record,1978, 79(4):767-787.

[8] [美]丽莲·凯兹.与幼儿教师对话——迈向专业成长之路[M].廖凤瑞,译.南京:南京师范大学出版社,2004:166.

[9] 施宜煌,陈娟娟,黄振丰,胡惟惇.幼教教师实践“教育爱”的方式[J].研习资讯,2007,24(6):91-96.

[10] 赵南.学前教育“保教并重”基本原则的反思与重构[J].教育研究,2012(7):115-121,129.

[11] [美]赫根汉.人格心理学导论[M].冯增俊,何瑾,译.海口:海南人民出版社,1986:411.

[12] 檀传宝.教师伦理学专题:教育伦理范畴研究[M].北京:北京师范大学出版社,2010:83.

[13] 姚伟,索长清.儿童启蒙教育意义的现代探寻[J].东北师大学报(哲学社会科学版),2013(5):177-180.

[14] Spranger,E.The role of love in education[A].J.P.Strain.Modern philosophies of education[C].New York:Random House,1971:536-546.

[15] 郑石岩.教师的大爱[M].台北:远流出版社,1994:39.

[16] 方志华.关怀伦理学视点下的教师专业素养[J].教育研究咨询,2002,10(2):43-55.

[17] 索长清.幼儿园教师文化研究[D].长春:东北师范大学,2014:98.

[18] 陈丽华.教师形象:从师道尊严的权威者到平等中的首席[J].教育学术月刊,2008 (9):10-12.

本文系辽宁省教育科学“十二五”规划2015年度立项课题“幼儿园教师专业伦理的實践困境与解困路径研究”(项目编号:JG15DB012)的研究成果。

通讯作者:索长清,suochangqing@126.com

(责任编辑 王平平)