从止贡赞普父子叙事看藏文历史叙事的演变及其功能

切 排 金鹏飞

(兰州大学历史文化学院 甘肃兰州 712082)

一、《敦煌吐蕃赞普传记》与后世教法史在止贡赞普和布岱贡杰父子叙事方面的差异

敦煌古藏文写卷《敦煌吐蕃赞普传记》(P .T.1287)开篇一节中讲述了止贡赞普(Dri gum btsan po)被杀之后,其子流落东部地区后在传奇人物茹(阿日)来杰(Rus las skyes-Ngar las skyes)协助下报杀父之仇并再登赞普位的故事。相关事件在后世教法史中多有传承,演化出大同小异的版本。

众所周知,这部分有关止贡赞普父子叙事可以说是国内外藏学界最受关注、被研究频度最高的文本之一。其中,学界关注的一个重点即在于有关止贡赞普父子叙事在早期敦煌文献中和在后世教法史中两大叙事版本的重要区别。

早在20 世纪60 年代,丹麦藏学家哈尔氏(Eric Haarh)就已经注意到这一区别,他在其巨著《雅隆王朝》(The Yar-lung Dynasty)中就曾试图解释后世教法史版本中止贡二子变为三子的叙事变化的成因[1]。石硕先生也曾在《从止贡赞普父子有关记载看藏文史料的两个传承系统》一文中指出,关于止贡赞普(Dri gum btsan po)及其子布岱贡杰(sPu de gung rgyal)时期的王统叙事,古藏文写卷《敦煌吐蕃赞普传记》与后世教法史中的叙事版本存在三点主要差别:其一,在《敦煌吐蕃赞普传记》中,止贡仅有二子,而后世教法史中则叙述止贡有三子;其二,《敦煌吐蕃赞普传记》中,当止贡赞普被洛昂(Lo ngam)弑杀之后,其二子是被洛昂(Lo ngam)流放至东部工布地区,而在后世教法史中,三王子是乘骑神牛而自行逃往东部地区的;其三,《敦煌吐蕃赞普传记》中,在为赞普报仇中的关键人物阿日来杰(Ngar las skyes),是扎氏茹拉杰(Ru la skyes)之妻所生之子。而在后世教法史中,该传奇人物是止贡赞普妃子所生[2]。

基于以上学者展开的研究,本文将首先锁定敦煌文献中和后世文献中对该叙事的巨大差异,并以此入手,尝试解析这一叙事在后世的剧烈演变其背后的逻辑。之后,本文将在此基础上结合后世教法史较之敦煌本叙事的形态变化,揭示这一变化的背后所体现的藏族僧人史家有意识地发挥藏文历史叙事所承载的社会功能的意图。由此,通过以上两个方面的解析,本文希望能够有助于我们理解敦煌吐蕃文献和后世教法史版本二者止贡赞普父子叙事传统之间的明显差异的成因,以及此差异所以发生的历史背景。

二、王统叙事定位和功能的巨大转变

深入分析《敦煌吐蕃赞普传记》与后世教法史中止贡和布岱贡杰父子时期的历史叙事之间的变化,我们发现,在哈尔氏(Eric Haarh)和石硕先生已经指出的两大叙事传统的变化之外,其实,后世教法史中止贡和布岱贡杰父子时期的历史叙事较之《敦煌吐蕃赞普传记》叙事的演变,还出现了其他两个方面的程度更为剧烈的根本性变化。简言之,相比《敦煌吐蕃赞普传记》叙事,一方面后世教法史的叙事传统,实际上对前者的叙事定位进行了全新的转换;另一方面,后世教法史在新的叙事格局中附加了新的社会功能。

为了说明这一点,以下,我们先对吐蕃时期对这一叙事,以及后世对这一叙事的具体形态按资料中叙事版本的历史顺序展开具体的资料梳理。

(一)资料梳理

对此,最早的记载出现在吐蕃时期的金石碑铭——《工布第穆碑》中。

碑文写到:“自聂祉(Nya grI)①此处该赞普名称略微不同于敦煌文书Pt1286和P.t.1287中的Nyag khri,以及后世教法史中的gNya’khri。赞普降世为人主以来,直至止贡赞普时期,七代之间,(雅隆悉补野赞普世系)世世居于青瓦达孜(Pying ba stag rtse)。自止贡赞普之死以来,聂赤与霞赤兄弟二王子,弟霞赤为赞普,而兄聂琦为工布噶波之主。”[3]

但是,《工布第穆碑》中对这一叙事过于简略。仅仅提及相关人物的名字。真正开启本文开篇提到的止贡和布岱贡杰父子叙事的,是敦煌古藏文写卷《吐蕃赞普传记》P.t.1287。原文叙事篇幅较长,为方便下文参考,先将其叙事概括如下:

玛玛卓夏玛(Ma ma gro zha ma skyi brling ma)曾因年高耳背而错误为赞普命名为止贡(Dri gum)。雅隆小邦(Yar lung,吐蕃前身)之赞普止贡赞普(Dri gum bTsan po)与洛昂达孜(Lo ngam rta rdzis)决斗被后者所杀,其尸身被洛昂投入雅鲁藏布江中心(rTsang chu’i gzhung)顺流直下,最后为鲁沃代(拜德)仁嫫(Klu’Od de bed de ring mo)捞取保存。止贡之子遂被流放或逃亡至东部地区。不久之后,哈牙木胡西库(rHya mo rhul la bzhi khungs)及纳囊氏赞雄甲(sNa nam btsan bzhung rgyal)二人将毛上涂以毒物的犬引至洛昂达孜近旁,后者手触其犬中毒身亡,于是为止贡报了仇。但是洛昂巢穴娘若香波(Myang ro sham po)依旧未被摧毁。其后,扎氏之子神子茹来杰(bKrags kyI bu lha bu Ru la skyes)之妻在丈夫被哈牙氏灭门之后产下一子,名为阿日来杰(Nar las skyes)。阿日来杰长大之后往东部地区寻访东逃的王子,并找到一名人鸟家族之女(Myi bya’i bu mo)并以之从鲁沃代仁嫫处赎回止贡尸骸。二王子在其迎请下返回故地青瓦达孜(Pying ba stag rtse),王子聂岐(Nya Khyi)负责守丧和祭祀事宜,王子霞岐(Sha khyi)则帅军捣毁洛昂之巢穴娘若香波。由此,雅隆小邦得以复仇。王子霞岐以布岱贡杰(Spu de gung rgyal)之号而位登赞普②《敦煌吐蕃赞普传记》,Pt 1287,正面,第1-62行。译文参见:王尧,陈践.敦煌本吐蕃历史文书(增订本)[M].北京:民族出版社,1992:157-158.。

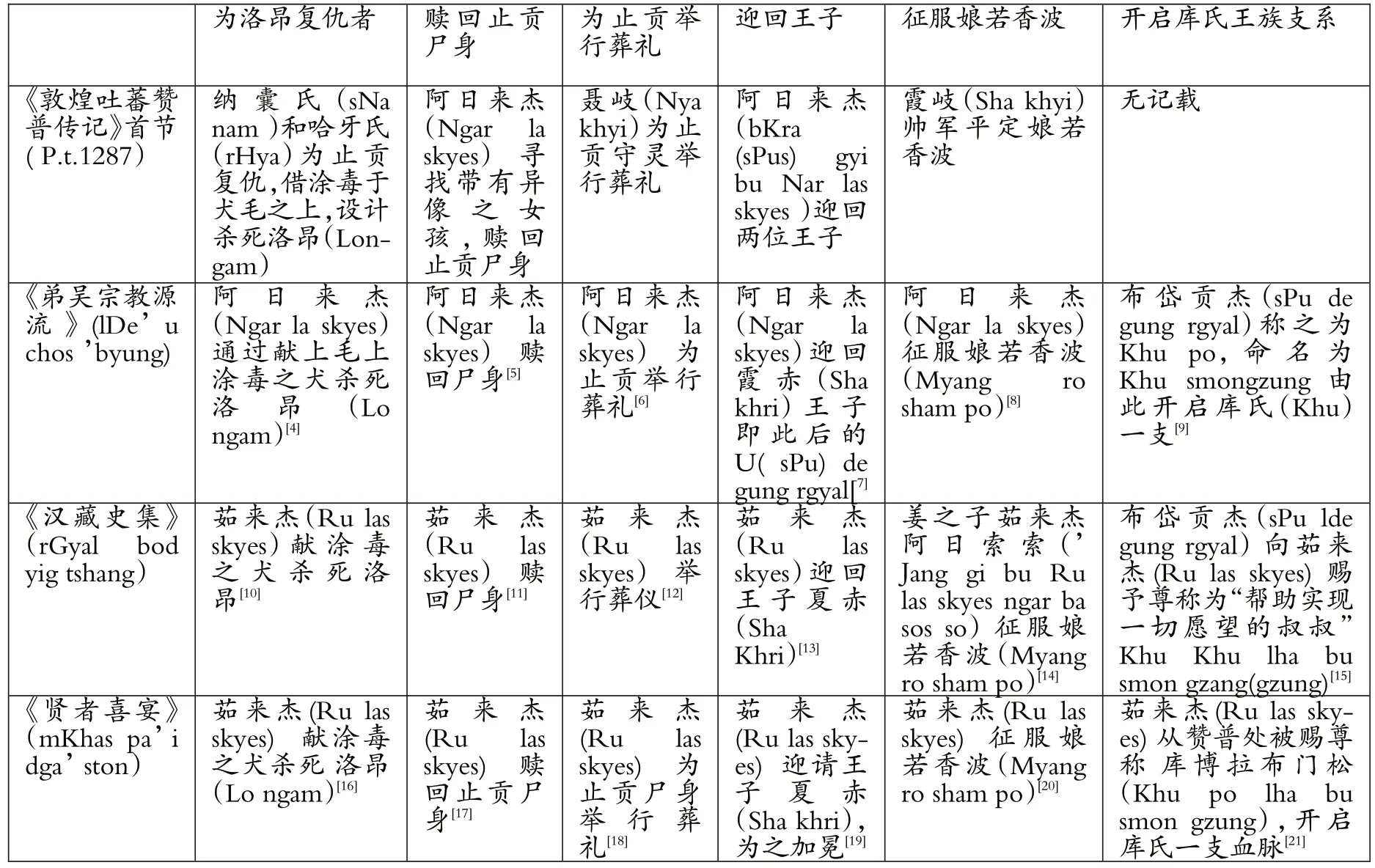

表1 五大核心要素对照

(二)《敦煌吐蕃赞普传记》中与后世教法史中相关叙事的差异

在以上《敦煌吐蕃赞普传记》中相关叙事的基本情节中,阿日来杰虽然被称为“布(悉补野)之子阿日来杰(sPu kyi bu ngar ls skyes),”却也被明确说明为扎氏(bKrags)茹来杰之子。他的核心作用在于赎回止贡赞普的尸身,并将两位王子请回雅隆故地青瓦达孜(Phying ba stag rtse)。

这一叙事诸多情节非常关键,其间隐含着重要信息。该叙事在后世教法文献中得以传承。但大部分后世教法史中,对此节的叙事不仅极尽简略,很多关键细节之处亦多半脱漏。其中,对此叙事情节保留最为完整者有三部,分别为成书于13 世纪(1261 之后)的《弟吴宗教源流》(lDe’u chos ’byung),成书于15 世纪(1434)的《汉藏史集》(rGyal bod yig tshang)以及成书于16 世纪(1564)的《贤者喜宴》(mKhas pa’i dga’ston)①Samten G.Karmay 将《弟吴宗教源流》(lDe’u chos’byung)的成书时间界定在1261 年以后。见Samten G.Karmay,The Ar⁃row and the Spindle(《箭与纺锤》). 1998. Kathmandu: Mandala Book Point. pp.350-309;另见Dan Martin, Tibetan Histories,Lon⁃don:Serindia Publications,1997,pp.43-44;关于《汉藏史集》(rGyal bod yig tshang)的作者及成书时间,法国学者Spanian Mac⁃donald 曾在其长文《<汉藏史集>初释》(耿昇译),载《国外藏学研究译文集》第四辑,西藏人民出版社,1988.另见Dan Martin,Tibetan Histories,London:Serindia Publications,1997,p.68;关于该史著内容、体裁及史学特征方面的研究,见:孙林.藏族史学发展史纲要[M].北京:中国藏学出版社,2010:257-263;关于《贤者喜宴》(mKhas pa’i dga’ston)的完成时间,作者巴卧祖拉陈瓦(dPa’bo gtsug lag phreng ba,1504-1566)自述,先后于其42岁与60岁两次撰写,最后于阳木鼠年(1564)完成,于洛扎刻版。关于《贤者喜宴》的内容、编写体例及史学特征方面的研究,见:孙林.藏族史学发展史纲要[M].北京:中国藏学出版社,2010:263-270.关于该著的版本及其他细节研究见Dan Martin,Tibetan Histories[M].London:Serindia Publications,1997:88-89.。限于篇幅,其具体叙事内容我们不复直接摘录。以下,为方便对照分析,我们将其情节与《敦煌吐蕃赞普传记》相对照,按其叙事情节中的五大核心要素——杀死洛昂者、赎回尸身者、举行葬仪者、征服娘若者,以及库氏之由来——将其间各种叙事版本的主要内容及其与《敦煌吐蕃赞普传记》首节中叙事之区别概括和浓缩。见表1。

(三)叙事格局和主题的转换:从王室重振叙事到(王族直系)库氏(Khu)辉煌起源和功勋叙事

对比《敦煌吐蕃赞普传记》与后世教法史,我们发现,在哈尔(Eric Haarh)和石硕先生所指出的区别之外,二者之间其实存在着更为深刻的差异。相对于前者,后世教法史中的相关叙事甚至发生了根本性巨大主题转换。

总体而言,后世教法史在这一叙事方面与《敦煌吐蕃赞普传记》的根本区别在于后世教法史叙事传统将前者这一弘扬悉补野王室涅槃重生的悲壮而辉煌的史诗主题,转换成了一种王族分支库氏家族的辉煌起源叙事。相比而言,P.t.1287 中阿日来杰的角色在后世教法史中变化巨大。

首先,如石硕先生所提出的那样,是有关其出身背景的叙事的巨大变化。在P.t.1287 中,对于阿日来杰(Ngar las skyes)与王族的关系这一点,该叙事有所暗示。这一点体现在,他被称为悉补野之子阿日来杰(sPus gyi bu ngar las skyes)。但这一点归根结底并不十分明确。因为其间交待,阿日来杰(Ngar las skyes)是扎氏(bKrags)茹拉杰(Ru la skyes)之子。但是在后世教法史中,他的王族出身就被明确交代和强调。这一点在后世教法史叙事版本中有明确交待,他是止贡的妃子与雅拉香波山神相结合所诞生的神奇英雄。其中一个小的附带性细节变化,为他的名字被改成茹来杰(Ru las skyes),基本上继承了P.t.1287 中其父亲茹来杰(Ru la skyes)的名字。

其次,除了茹来杰身份的变化,两大叙事更存在着叙事格局的整体性变化。这一点体现在两大叙事版本更重要的差异——两大叙事传统中的主角不同。简言之,在后世教法史叙事版本中,茹来杰本身的传奇色彩大大强化,其在整个止贡赞普复仇和振兴王族的过程中的角色和作用被全面强化,进而成为整个事件中的核心人物。

P.t.1287 首节叙事中,原本的传奇人物札氏家族领袖茹来杰之子阿日来杰(Ngar la skyes)虽然起到了重要作用,但是在主要的五大核心要素中,本质上仅是起到了辅助作用。其间,叙事中的核心人物还是王子霞岐(Sha khyi),也即布岱贡杰(sPu de gung rgyal)。这一点清晰地体现在杀掉洛昂为止贡复仇、赎回尸身、举行葬仪、迎回王子和征服洛昂巢穴娘若香波犁庭扫穴这五大核心叙事要素性事件中。阿日来杰(Ngar la skyes)除了在寻找人鸟家族之女以赎回赞普尸身和迎回王子两件事中起到关键作用之外,在其他三大事件中根本就未被提及。杀掉洛昂为止贡复仇这一重大事件中,主角人物是止贡的两位大臣。修建陵墓为二王子所为,料理止贡守灵和祭司事宜(相当于后世教法史中所述的举行葬仪)的主角,为聂岐王子,而征服娘若香波一事乃是霞岐王子所为。

相比而言,P.t.1287 中的阿日来杰在后世教法史中角色发生了根本性的转变,就其本质而言,后世教法史中出现了全面将其主角化和传奇化的倾向。

具体来说,在后世教法史中,是他一人完成了赎回赞普尸身,也是他以主祭司的身份直接操办和主持葬仪,并完成以毒犬毒杀洛昂以及征服娘若香波等标志性事件。正是在完成这一切壮举之后,他将三位东逃的王子中愿意返回的一位——王子霞赤(Sha khri)迎请返回雅隆故地青瓦达孜宫,将其扶上赞普之位,是为布岱贡杰。

由此,被大加改造过的茹来杰(Ru las skyes)在后世教法史中成为所有核心事件的主角。他的传奇出世,直接推动止贡尸身的赎回和葬礼的举行、洛昂之死和娘若香波的被攻占,以及王子的迎回和加冕,由此成为整个叙事中推动局势反转的核心、唯一转机和划时代的枢纽事件。总之,在后世教法史叙事中,茹来杰(Ru las skyes)是整个叙事过程中一系列重大事件和仪式的施行过程中的直接的主持者和唯一主角。在茹来杰迎回霞赤(Sha khri)王子之前,期间止贡的两位王子聂赤(Sha khri)和霞赤(Nya khri)全未出现,其角色可以说是被全面淡化,其地位从P.t.1287中的主角在相当程度上收缩为茹来杰这一传奇英雄力挽狂澜壮举的坐享其成者。

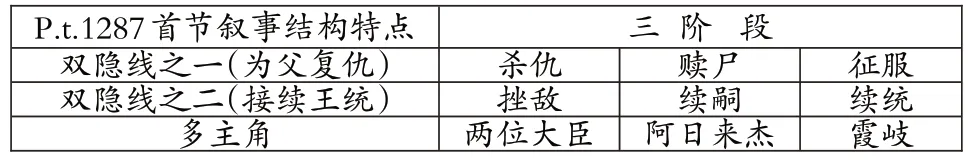

相比之下,在《敦煌吐蕃赞普传记》中,虽然阿日来杰(Ngar las skyes)的出世同样也是转机,但是这一叙事版本中的关键转机有三:一是忠于止贡的两位大臣杀掉洛昂,为其复仇,是事件中的第一个转机。二是阿日来杰(Ngar las skyes)之出世和成长,促成了赞普尸身成功赎回和雅隆王系未来继承人被迎回故地这两件彼此呼应的重大事件。而这两大事件,象征着一度中断的雅隆王系的再度接续的准备工作的完成。但是,其间,茹来杰之出世虽推动着两大转折性事件的发生,其出世在本质上却也只是重要的导火线性质的事件,而其本身却非叙事的最核心人物。三是霞岐(Sha khyi)领军对洛昂故地娘若香波的犁庭扫穴这一标志局势全面反转的、有着高度象征意义的事件,才是整个事件的最终高潮和决定性的大转机(折)。P.t.1287首节这一多主体、多层次的恢弘叙事史诗中,除了孙林先生所强调的旧秩序断裂、新秩序创建和葬仪制度化这样的叙事主题和任小波先生所强调的吐蕃(雅隆)王政的起源和葬仪的起源这两大主题之外①孙林先生指出,止贡赞普以天神之子因斩断悬于头顶和额前的天梯而丧失了返回上天的能力,其死之后遂留尸人间,由此乃有王室的葬礼并进而发展出人间秩序。对此,他将此与《国语》中所讲的颛臾时期绝地通天的故事相联系,指出,正是旧秩序的断裂引发了神人之分和新秩序的建立。他并援引布岱贡杰将三块锅石支起而为人王的叙事,解析出其与内地古代神话和传说中有关黄帝铸鼎而王天下这一意象相应的内涵,指出支锅石之举动蕴含着类似铸鼎等青铜礼器等行为背后所蕴含的文明发生变革和飞跃并进入新的历史阶段的深刻内涵。与此同时,他也分析了人鸟之女的母亲在阿日来杰前往领取该女以赎回止贡尸身之时所提出的对赞普尸身所做一定程式的处理的要求,指出其中隐喻着剖尸、祭祀等一系列的特定葬仪细节,及这一系列规程预示着葬仪建立和制度化的深刻内涵,并指出这一葬仪建立和制度化与止贡时期天绳被斩断从此开启新的历史阶段的彼此呼应的一致主题,即旧秩序之断裂和新秩序之构建。相关内容参见:孙林.西藏中部农区民间宗教研究[D].成都:四川大学,2007:63-76;孙林.西藏中部农区民间宗教的信仰类型与祭祀仪式[M].北京:中国藏学出版社,2010:88-107;任小波先生在《赞普葬仪的先例与吐蕃王政的起源:敦煌P.t.1287<吐蕃赞普传记>第一节新探》一文中也着重强调这一叙事本身蕴含的新秩序的构建这一面。他在广泛吸收前人研究成果的基础上,对P.t.1287首节做出诸多新的译解,对特定的重要术语的译解作出了新的探索和改进,并重点对其中关涉葬仪的若干重要叙事细节之内涵展开了新的阐发。此外,他并且大量使用人类学的观点,广泛对比世界各地的类似葬仪来阐释这一节叙事中所体现的强烈的整饬的仪式感。最终,他提炼出P.t.1287首节这一宏大的叙事中的两大主题:吐蕃王政的起源和王家葬仪的起源。相关内容参见:任小波.赞普葬仪的先例与吐蕃王政的起源:敦煌P.t.1287<吐蕃赞普传记>第一节新探[J].敦煌吐鲁番研究(第13卷),2013:419-440.,显然同时也在叙述雅隆王室断而复续的宏大主题。而其间,这一恢弘的主题叙事的酝酿和展开遵循着一种三阶段、双隐线和多主角(复仇两大臣、两王子、阿日来杰)的叙事脉络和线索:①杀仇—挫敌;②赎尸(迎/赎回尸首)—续嗣(迎回王子);③征服—续统(接续王统)。该叙事通过这种叙事方式创造出一种三步走的历时漫长、情节跌宕而又顿挫有致的史诗化叙事节奏。(见表2)

表2 史诗化叙事节奏

相比而言,后世教法史中的相关叙事将所有事件都集中在茹来杰这一唯一的主角身上,将三阶段的叙事化为一个集中的叙事高潮呈现方式。具体而言,后世教法史叙事将P.t.1287 中第一阶段的基本叙事情节“杀仇—挫敌”与第三阶段的基本叙事情节“征服—续统”加以合并,使前者融入了后者,合并为杀仇和征服(城堡)合二为一的情节。与此同时,P.t.1287中第二个情节:赎尸——续嗣这两条并行叙事隐线和情节在后世教法史中被分开叙述,先单叙赎尸,使之与已经融合的原本第一和第三个情节的杀洛昂、平娘若连接起来,连续叙事而把第二情节中第二条线“续嗣”放在所有重大事件结束之后的最后来叙述,以彰显王统的成功恢复、接续和重生。这样,实际上将所有的叙事合而为一,一气呵成,创造出后世教法史叙事中干脆、利落、集中的传奇化叙事高潮和叙事效果。这种后世教法史的叙事,实际上创造出以传奇人物茹来杰为唯一主角的单线连续叙事效果:茹来杰的出世、茹来杰的赎尸、临葬、杀仇、征服、迎嗣和受封等为主线的单线集中叙事风格。这一新的叙事突出特征在于集中——集中主角、集中(合并)线索、集中(突出)叙事重点(见表3)。

表3 后世教法史叙事结构和特点

总之,相比《敦煌吐蕃赞普传记》的叙事,较为晚出的后世叙事与之形成了差异显著、风格突出的新叙事传统。相比前者,后世教法史转化了前者的叙事主角,转化了前者中的叙事结构和叙事节奏,更从根本上转移了前者的叙事核心和主题。

如前所述,二者之间呈现出巨大的根本性变化,使得后世教法史将《敦煌吐蕃赞普传记》这一弘扬悉补野王室涅槃重生的辉煌史诗主题成功地转换成了一种王族分支库氏家族的辉煌起源和辉煌功勋叙事。

这一点鲜明地体现在后世教法史中所创造出的一种全新的叙事情节中:对王族支系库氏的册封。这一对王族支属系统地位进行确认的主题性叙事,揭示了后世教法史叙事的重点所在和叙事转换的目的。同时,也正是这一点揭示了后世教法史将茹来杰叙述为止贡的遗腹子(与止贡之妃交合的雅拉香波山神本身就隐喻着悉补野王室所尊奉的山神和祖先神)及其其背后的根源和深意——通过强调茹来杰的王室血统来呼应和映衬这一后世教法史叙事格局中对作为王室支系的王族力量的辉煌功勋的着意强调,其目的在于强调王族库氏的功勋和地位。

与此同时,我们也不难明白,何以后世教法史中两位王子前往东部地区的叙事细节会变为王子主动骑神牛逃往工布地区。其实,对原有叙事格局的这一细节性调整,意在改变原叙事版本两位王子被流放这一细节中所体现的当时王室的无力形象。与强调王室分支的地位和功勋一样,这一细节的修改也是为了打造和维护王室及其直系王族库氏的光辉形象。

行文至此,我们不禁要思考另一个至关重要的问题:何以后世教法史要着意改造敦煌文献中所包含的原本叙事版本,对王族库氏的功勋和地位着意加以强调呢?

实际上,问题的关键在于这些后世教法史在该叙事方面受到了王族库氏的巨大影响。

具体来说,后世教法史在雅隆王系早期叙事方面的一大史料来源就是库氏所编纂的《广史》(Lo rgyus chen mo)。

《弟吴宗教源流》中记载:“在早期六部半论著(史籍)中对吐蕃本初王作了描述。六部半著作,指《尤噶拉吉坚》(Yo ga lha gyes can)、《桑玛修热坚》(Zangs ma gzhug ral can)、《德玛古则坚》(lTed ma dgu rtseg can)、《森博果温坚》(Zin po mgo sngon can)、《桑瓦恰嘉坚》(Zangs ba phyag rgya can)、格西库氏与嘉拉波合著的《广史》(Lo rgyus chen mo),即《洛努钦波》(Log gnon chen po)和被称为半部著作的《桑瓦央琼》(gSang ba yang chung)。《桑瓦央琼》记述了王陵的建造过程,故称‘半部’。史籍六部半详细描述了最初其来源于天种、其后该王系权势盛大和最后蕃地和王系分裂衰落的情况。”①mKhas pa lDe’u,lDe’u chos’byung.Lhasa:Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang.2010.p.215.本译文参考了卡尔梅·桑木旦英译本,孙林汉译内容和许德存汉译本,局部译文细节不同于许译。卡尔梅译本参见:Samten G.Karmay,The Arrow and the Spindle(《箭与纺锤》).1998.Kathmandu:Mandala Book Point.pp.350-309;孙译参见:孙林.藏族史学发展史纲要[M].北京:中国藏学出版社,2010:178-184;许译请参见:第吴贤者.弟吴宗教源流[M].许德存,译.拉萨:西藏人民出版社,2013:107.

前五种史书被称为《五史鉴》(Can lnga),那么,以上五史鉴分别都讲了什么内容呢?

“关于吐蕃本初王的历史,由六部半论著介绍。聂赤赞普以前为上部天神传承,载于《桑玛修热坚》(Zangs ma gzhug ral can)。聂赤赞普以下至贝科赞之前,为中期发展阶段。沃松和云丹以后到现在的恶王以前,为后期分散割据阶段。

《尤噶拉吉坚》主要介绍关于吐蕃王统来源的传说。该说称,居住在十三层天的天神赤瓦尔拉顿次之后代降世被蕃民推举为赞普。

《德玛古则坚》(lTed ma dgu rtseg can)和《森博郭欧坚》(Zin po mgo sngon can)记述了九个问题,即父亲是谁、执政年限、娶何氏为妃、有几个王子、由谁出任大臣、做出的成绩、寿命几何、何地去世。从这几个方面讲赞普的生平,故名《德玛古则坚》(lTed ma dgu rtseg can)。《森博果温坚》(Zin po mgo sngon can)主要记述各种复杂的历史,故而得名。

在介绍完历史著作之后,介绍有关秘密印《桑瓦恰嘉坚》(Zangs ba phyag rgya can)。顾名思义,此为秘不示人之史书。该史籍记载,盲者被病折磨、活着住进墓室。盲人赞普是谁?谁被疾病所折磨?谁活着住进墓室?刀下的有几位?遇害的赞普有几位?遇害的原因是什么?王妃领边方将领者,她们死后葬墓有何标记?塘参中是否有客死他乡的?......”①mKhas pa lDe’u,lDe’u chos’byung.Lhasa:Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang.2010.p.254-258.本译文参考了《弟吴宗教源流》(lDe’u chos’byung)的卡尔梅·桑木旦英译本,孙林汉译内容和许德存汉译本,局部译文细节不同于许译。卡尔梅译本参见:Samten G.Karmay, The Arrow and the Spindle(《箭与纺锤》).1998.Kathmandu:Mandala Book Point.pp.350-309;孙译参见:孙林.藏族史学发展史纲要[M].北京:中国藏学出版社,2010:178-184;许译请参见:第吴贤者.弟吴宗教源流[M].许德存,译.拉萨:西藏人民出版社,2013:107.下文中为对此一一作答的内容,在此略去不录。

“《广史》(Lo rgyus chen mo)由格西库敦(尊追雍仲,Khu ston brtsun ’grus g.yung drung)所著。”②mKhas pa lDe’u,lDe’u chos’byung.Lhasa:Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang.2010.p.254.本译文参考了卡尔梅·桑木旦英译本,孙林汉译内容和许德存汉译本,局部译文细节不同于许译。卡尔梅译本参见:Samten G.Karmay,The Arrow and the Spindle(《箭与纺锤》).1998.Kathmandu:Mandala Book Point.pp.350-309;孙译参见:孙林.藏族史学发展史纲要[M].北京:中国藏学出版社,2010:178-184;许译请参见:第吴贤者.弟吴宗教源流[M].许德存,译.拉萨:西藏人民出版社,2013:107.

在了解了以上五种著作和半部著作的内容之后,即可知由格西库敦(尊追雍仲Khu ston brtsun’grus g.yung drung)所著《广史》(《历史大全》Lo rgy⁃us chen mo)应为吐蕃时期各种叙事最为详细的著作了。

尽管除了其中的《森博果温坚》(Zin po mgo sn⁃gon can)外,内容未做具体交待,但对比以上《五史册》(Can lnga)所记载的主要内容之后,不难得知,以上所提及的六部半主要吐蕃史著作中,主要记述吐蕃时期历史的最全面和贯通的通史性著作应该既不是以上前五种著作——《五史册》(Can lnga),也不是被称为半部的《桑瓦央琼》(gSang ba yang chung),而 是 库 敦 (Khu ston brtsun ’grus g.yung drung)所著的《广史》(Lo rgyus chen mo)。

如前所述,《弟吴宗教源流》( lDe’u chos ’byung)明确指出,《广史》(Lo rgyus chen mo)是记载西藏古代史的六部半主要史籍之一。其实,不仅大名鼎鼎的《弟吴宗教源流》,另一部以内容包罗万象、广泛保存和原样引述大量著作内容而闻名的藏文教法史——《贤者喜宴》(mKhas pa’i dga’ston).中同样广泛采纳了库敦所著的《广史》(Lo rgyus chen mo)。在《贤者喜宴》(mKhas pa’i dga’ston).专述西藏部分的章节,也即开始叙述吐蕃史的部分,一开篇即征引《广史》内容展开叙述藏地情形:

“《广史》等书(Lo rgyus chen mo sogs)载述:西藏最初为鬼魅所统辖,故此地遂称桑域坚美,此时出现箭、弓等武器。此后,为牛头魔王所统治,此地遂称堆域卡热茸古,此时出现斧头和斧钺等武器。此后......”③原文为:“......lo rgyus chen mo sogs las dang por gnod sbyin nag pos dbang byas ste/yul gyi ming yang bsang yul rgyan med zer/mtshon mda’gzhu de yi dus su byung/ de nas re te mgo gyag bdud kyis byas/ mying yang bdud yul kha rag rong dgur btags/ sta re dgra sta de yi dus su byung/ ......”见:dPa’bo gtsug lag phreng ba, mKhas pa’i dga’ston. Peking: Mi rigs dpe skrun khang. 2015.p.82.

这充分证明了《弟吴宗教源流》(lDe’u chos ’byung)记载的真实和准确性。虽然这些著作未能在每一处叙事中都将文献出处做出说明,但都明确了征引《广史》(Lo rgyus chen mo)这一事实。

由此,上述分析表明,《广史》(Lo rgyus chen mo)中所改造的版本应该正是后世教法史新的止贡赞普和茹来杰叙事版本的来源。而考虑到后世教法史叙事版本中的止贡赞普和茹来杰叙事,相比《敦煌吐蕃赞普传记》对库氏家族祖先茹来杰作用和地位的明显突出和强调,以及对库氏家族起源的几乎是全新的辉煌叙事,考虑这一叙事版本生成的背后动机,只有将其视作此举的倾力打造者为出身于库氏家族的史家,认作是其所为才足以解释这一叙事的重大变动现象。

三、藏族历史书写的社会和族群整合功能

那么,关于与后世的另一大区别,我们在开篇中提到,《敦煌吐蕃赞普传记》中止贡二子聂岐和霞岐的叙事版本在后世教法史叙事中变为在聂赤、霞赤中又加入一位中子葭赤(Bya khri)的三子叙事版本。何以如此呢?这一明显的叙事转向其意义何在呢?

为解释何以后世教法史中会出现在聂赤(Nya khri)与夏赤(Sha khri)二王子之间又被虚构出的另一子葭赤(Bya khri)这一点,Eric Haarh 指出,止贡三子名字差异部分的Nya(鱼)、Sha(鹿)和Bya(鸟)恰恰对应空间中的水中(地下),陆地和天空三界[22]。他虽未明言,但实际上应用了神话学理论中的全空间理论,这三个名字合在一起,构成一种完整的宇宙三界全息空间体系。哈尔氏的这一神话学空间理论的解释方法与其在《雅隆王朝》(The Yar-lung Dynasty)这一专著中主要聚焦于藏地悉补野王系远古时期传说和叙事,对其展开叙事学分析和文化阐释的研究路径和主要理论定位有关。与之类似,孙林先生也曾指出,《格萨尔》史诗中反复出现的空中神鹰、雪山顶的狮子,水中金眼鱼三者同在、叠加叙事的意象,其实折射出格萨尔作为统摄天空、地面和水中三层空间的伟大的王的身份象征(我们先不谈这是否与苯波文化理论中空间三分的理念倾向的影响),以及通过这三大典型意象的同在折射出格萨尔为统摄权力、武力和财富三种资源为一体的万王之王的雄主意象[23]。这一点恰恰对应和符合伊利亚德所谓的三元分殊社会观念[24]。而这一点又对应着西方社会长久以来所追求建立和维护的神圣、秩序与繁荣三位一体的社会秩序体系[25](显然,权力往往源于并彰显神圣,武力打造和维护秩序、财富造就繁荣)。

以上从神话空间象征理论和社会文化观念的角度展开的解释,是哈尔氏(Eric Haarh)解释第三子Bya khri 出现在后世教法史中止贡叙事的理论路径和背后的逻辑。但是,藏地佛教僧侣史家添置止贡第三子之时,未必真正着意于如此复杂的神话学空间体系构想。哈尔氏(Eric Haarh)自有其解释逻辑和理论选择背景,这一点很自然。然而,他的解释由于这一逻辑和背景所限,却也很可能已经令其所给出的解释偏离了后世教法史叙事中二子变三子这一叙事演变背后真正的历史的具体情境。

其实,藏族后世史家笔下的这一叙事细节演变的重点在于其反映了后世藏族史家试图通过历史书写和叙事,推动蕃地族群整合和各地蕃族之间的族群认同这一藏族知识分子群体中的集体性的核心社会关切。这一点充分反映了藏文历史书写在这些史家心目中和笔下所承载的强化族群认同和助推社会整合的重要文化功能。

(一)吐蕃时期的《工布第穆碑》和《敦煌吐蕃赞普传记》中二王子叙事及其背景

如开篇处所言,吐蕃时期的碑铭《工布第穆碑》中已提及止贡二子。该碑中对两位王子的交待非常简洁:“止贡赞普二子霞岐和聂岐,聂岐即(后来成为)工布小邦之主的工布噶波(rKong po dkar po),而霞岐(Sha khyi)则成为后来的(拉)赞普(lHa btsan po)布岱贡杰。”①拉赞普(lHa btsan po)即吐蕃官方文书中对赞普的惯用称呼。拉(lHa),即神。拉赞普意为“圣神赞普”。见金石碑铭和敦煌吐蕃历史文献。

其中除了对于两位王子的简洁叙事,更值得注意之处在于,其间记述了当初工布小邦之王之先祖聂岐以自身生命和健康为代价为王室祈福,使得“天神之子社稷乃如此崇巍,政事巩固。诸如王政普天苍穹覆罩之下,天赐奴婢如此之多,我等亦然(宗支繁衍)”这样一段历史[26]。

何以竖立这样一块追述久远过去的纪事碑呢?据该碑内容可知,吐蕃末年,一系列繁重的苛捐杂税已摊派到身为王族支属的工布小邦领域之内,严重侵害其原有的作为半自治小邦的半自治权和王族支属的特权。正是在此背景下,工布小邦之主工噶波小王追忆其祖先聂岐与布岱贡杰(霞岐)的共同血缘联系,以及二者在止贡赞普时期同甘苦、共患难的历程,同时追忆其先祖为雅隆王室祈福,使得社稷昌隆、赞普康健的久远历史。

正是在此背景下,赞普在小邦之主的祈请和追述之下,感念小邦与王室的同源联系,赐立此碑于工布之地,记述小邦与王室的同源联系,并下诏命令确保工噶波小王这一王族支脉应继续享有自治权,追念其旧功,确保其权益。该碑中诏敕规定,除了一点象征其臣属性小邦地位的地方特产贡献之外,黜免该小邦赋税负担。

金石碑刻中关于二王子的叙事,虽无此后《敦煌吐蕃赞普传记》叙事格局中的赎尸、守灵、复仇和征服等情节,却明确地强调工噶波小王之祖对王室的巨大贡献,鲜明地传达了其希望通过这一叙事来凸显自身地位,保护自身权益并强化其与王室联系的宗旨。

而《敦煌吐蕃赞普传记》二王子同甘共苦的经历叙事,同样是为了强化二者之间的联系。相应地,期间明确强调聂岐为工噶波小王之祖。只是相比《工布第穆碑》叙事,《敦煌吐蕃赞普传记》同样强调了王族的另一支系阿日来杰与王室的共甘苦经历及其与王室的渊源。

(二)后世教法史中三王子叙事的社会功能

后世教法史的基本情节,在沿袭了《工布第穆碑》的二王子关系叙事框架的同时,主要沿袭《敦煌吐蕃赞普传记》的叙事细节。在《敦煌吐蕃赞普传记》叙事中,在茹来杰之子阿日来杰的邀请下,两位王子都回到了雅隆故地,他们一起取回其父王之尸骸。其中,聂岐负责为之守灵祭司,霞岐则率军远征娘若香波报仇雪恨。聂岐后来称为工布之主工噶波小王。霞岐则成为新一任赞普布岱贡杰。而在后世史家笔下,不仅创新出三位王子分别逃亡工布、娘布和博沃地区的情节,而且出现了其中两位王子分别称为工布和娘布之小王而不愿返回祖居故地青瓦达孜,只有霞岐愿意随茹来杰返回故地复仇、攻占娘若香波而成为布岱贡杰的新情节。

这一区别其实体现了后世藏族僧人史家希望对藏族居住地区通过文化整合,加强藏族内部的整体认同。具体而言,像《工布第穆碑》和《敦煌吐蕃赞普传记》中追忆聂岐和霞岐两兄弟间的血缘联系来表明工布小邦与王室的共同血缘联系一样,后世藏族史家在叙事中有意增加一子,其主要目的即在于希望创设三位分别逃亡工布、娘布和博沃地区成为其地之王,以及博沃之主返回故地成为赞普,工布和娘布之主留在当地继续为王并延续出当地王系的情节来为工布、娘布和博沃这三块传统的边缘地区创设共同的王族起源,以便加强对藏地东部的三布地区(尤其是后两者,由于工布在早期叙事中早就被明确为王族支属工布噶波王系所辖之地)这一传统的东部边缘地区与卫藏等中部地区的联系和族群认同。在吐蕃崩溃以后,藏地长期分崩离析,卫藏地区与东部工布娘布和博沃这三块传统的边缘地区缺乏通过强有力的政治统合和密切联系。正是在这一背景下,出现了藏地史家试图通过改造传统叙事传说,有意识地服务于其加强族群认同的目的的做法。对此,通过兄弟分家故事来为这些地区构拟相同的甚至是与王室同源的联系,无疑是一种很巧妙的方式。

(三)历史叙事中“兄弟分家故事(叙事)”的各种范例及其社会功能

通过兄弟分家故事或叙事,来追溯共同的家族谱系或王系,追溯(或构拟、建构)共同起源以加强族群认同的做法,历史上并不罕见。

内地传统史籍中记载了不少相关案例。《魏书》载,源贺之国秃发为乞伏炽謦所灭,来奔北魏世祖拓跋焘。而拓跋焘为抬重其身份和地位,加以笼络,也叙及源贺所在秃发鲜卑部与自身拓跋鲜卑出于同源,曰:“卿与朕源同,因事分姓,今可为源氏。”[27]通过赐姓源氏以彰同姓之密切关联,北魏世祖拓跋焘通过追述与源贺同源鲜卑之事实而表达了对后者的重视。

同样的,另一则鲜卑族内部分家故事或许同样隐含着类似的叙事功能。关于鲜卑族二兄弟吐谷浑与其弟若洛廆(慕容廆)因马斗相伤导致冲突结果怒而率一部西迁建立吐谷浑政权的记载众所周知。该记载很可能在某种程度也反映了吐谷浑试图通过回溯族源记忆叙事来加强与其他鲜卑部间的族群认同和联系的历史叙事建构努力。

而早在上世纪二十年代,内藤湖南先生也曾指出,“被称之曷苏馆的熟女真与生女真的分离,事实上是受到了契丹的打压而出现的一部被迫迁徙,然而到了后世,仅仅经过了百余年的时间,真正的事实就已经被忘却,演变成了兄弟各自分别,从高丽依据而来的传说了。”[28]具体而言,他根据《文献通考》《大金国志》和《契丹国志》指出,契丹太祖耶律阿保机时期,因担心女真为寇,乃迁女真豪族数千家置于辽阳之南。此为后来熟女真。其后,该部虽归化于契丹,熟女真与松花江地区的生女真生活方式仍然相似。然而女真人在建金国以后,关于生熟女真的说法却发生了很大的变化,演化为一种兄弟迁徙说。其要义出于《金史·世纪》,大意为:

金世祖为函普,他最早从高丽来到满洲地区。其兄阿古遒留在高丽,并未与之同迁往满洲。当其时,阿古遒说道:“后世子孙必有能相聚者,吾不能去也。”于是函普与弟弟保活里一同前往满洲,函普居于完颜部的仆干水畔,保活里则居于耶懒。三兄弟如是各自分别。其后胡十门以曷苏馆归顺于金太祖阿骨打,自云其祖三兄弟,各自分别而去,自己就是其中长兄阿古遒的末裔。而当时服属于太祖的石土门、迪古则是前述保活里的末裔......所谓曷苏馆,虽然与生女真是同一种族,但或许连其本国语言都已经忘失了。他是为了与自己认为是同族的种族相汇合,才倡言古来的传说,前来归服的.此外,《金史》列传中石土门别有传,其中记载石土门乃保活里之四世孙,然而虽然同宗族,却已经不相通问很久了。在金太祖的祖父景父之时,这一部族前来陈说其宗系,于是双方才重新恢复交通。[29]

这其中,三兄弟迁徙而离散的故事中所蕴含着金王室与两大支部之间追溯同源的案例与后世藏文史家笔下三兄弟东向逃亡,分别部落为王的新叙事非常相似。

以上我们看到了魏世祖追溯与源贺同源的叙事、吐谷浑部追溯自身鲜卑渊源的两兄弟迁徙分家故事以及女真族三兄弟迁徙分家故事。这些兄弟分家故事为我们理解后世教法史将吐蕃敦煌文献中王室原本的二王子离散而建立工布小邦的叙事转化为后世三兄弟离散而建立工布、娘布乃至博沃小邦的叙事的背后逻辑提供了可资借鉴和对照的范例。以上这些吐蕃王族、北魏拓跋与南凉秃发王族、吐谷浑王族以及金国王族三大世系共同流传于史书和文献中的传世兄弟分家故事正是基于相似的背景而试图通过历史叙事共叙同源加强族群整合的经典案例。

小结

吐蕃时期的金石碑铭以及吐蕃时期或几乎同一时期的敦煌文献中的止贡赞普父子叙事以及后世教法史中的相关叙事之间,既存在基本叙事框架方面的高度相似,也显示出在叙事情节和结构方面的明显差异。这表明,后世教法史与敦煌吐蕃赞普传记之间的差异不是客观的文化断裂的结果,而是后世僧人史家结合当时的历史情境、因应当时特定的历史文化需求而做出的有意识的叙事重构之举。

历史文本本身的多维层面使得我们难以以纯粹的历史学角度来对之进行研究。即便事件本身是真实的,其叙事结构和叙事方式也都始终是历史叙事文本中无法分割的有机成分。而正是后者常常决定了历史事件最终的具体呈现方式,由此最终决定了世人面前的历史文本的最终面貌。更何况,本身作为一种叙事文本,历史文本在特定时期和特定情境下常常发生不同程度的演变和变形。本文中后世教法史对止贡赞普父子叙事进行的王族库氏中心化的叙事重修和改造之举体现了不同时期不同历史主体对历史叙事加以重构的努力。

至此,不难明白,吐蕃赞普传记与后世教法史之间的巨大差异,正是历史叙事在史家笔下因具体历史情境而演变的相应自然结果。具体而言,一方面,它折射了以库氏为首的后世史家试图强化其家族王室宗亲地位和形象而对元叙事文本进行相应叙事再构建的努力;另一方面,二者之间的差异也反映了吐蕃崩溃以后的数百年间,在藏族形成的关键数百年间,藏族知识阶层中,以僧人史家为代表的群体为加强中部藏族文化区和工布、娘布等藏族聚居区和藏族文化边缘区之间的认同、联系进行有意识的历史叙事构建的重要举措。

注:本文在修改过程中得到了来自复旦大学史地所任小波教授、中国社科院刘欢研究员、云南大学历史与档案学院温拓博士后三位学界同仁的宝贵修改建议,在此谨致谢忱!