3D打印个性化髋臼接骨板设计生物力学研究与分析

王晖王猛

髋关节的主要作用是将人体上半身的重量传递到下肢,属于人体承重的大关节,正常人体的髋臼由坐骨、耻骨和髂骨组成,与股骨头组合在一起形成髋关节[1-3]。一般情况下,髋臼不易发生骨折,一旦发生后致残率和并发症发生率较高,而并发症发生的原因有很多,内固定手法的选择是其中一个重要的因素。髋臼骨折的所有类别中,髋臼后壁骨折算是较为常见的一种骨折形式,张洪涛和许硕贵等[4-5]利用有限元方法对髋臼后壁骨折进行过研究,但并没有涉及内固定方法。潘昌武、梅良斌和Beaulé等[6-8]虽然研究了不同内固定手法对髋臼后壁骨折活动度的影响,但是不同内固定手法所造成的髋臼及骨折面应力分布却没有详细说明,也没有对内固定物的安装位置进行讨论。

由于髋臼形状不规则,所处位置较深,当发生髋臼骨折时,在临床上很难通过医学手段得知髋臼骨折面的应力分布[9]。三维有限元方法因其能够对构件进行应力应变分析,在临床生物力学研究方面越来越受重视,医用生物力学领域对该方法的应用越来越广泛。本文基于三维有限元技术,设计出一款应用于髋臼后壁骨折的个性化接骨板,研究接骨板内固定疗法对髋臼后壁骨折的力学变化,从生物力学角度揭示接骨板与骨面间隙的不同对髋关节应力分布等力学机制的影响,为临床治疗髋臼后壁骨折时接骨板与骨面间隙的确定提供力学指导。

1 材料与方法

1.1 设计

接骨板内固定髋臼后壁骨折三维有限元分析。

1.2 对象

成年健康男性,45岁,身高165 cm,质量60 kg,既往无膝关节外伤史,X射线检查排除膝关节损伤、退变的病理性变化,实验方案征得其本人及其家属的同意。

1.3 材料

1.3.1 主要设备

16层螺旋CT(Siemens公司,德国),Mimics 17.0医学建模软件(Materialise公司,比利时),Geomagic Studio 2013(Geomagic公司,美国),Hypermesh 14.0软件(Altair公司,美国),Abaqus 6.13软件(Dassault公司,美国)。

1.3.2 个性化接骨板的设计

基于真实髋臼CT数据,在3-Matic软件中设计出符合该患者实际情况的个性化接骨板,如图1所示。由于本研究的重点是髋骨与加压钢板之间的间隙,所以与加压钢板上螺纹的关系不大,因此在本研究中简化螺纹为圆柱体。

图1 个性化接骨板有限元示意图

1.3.3 接骨板内固定髋臼后壁骨折有限元模型

将研究所需的髋骨部件、髋骨碎片部件、接骨板以及股骨部件,分别导入Hypermesh 14.0中进行网格划分,划分的网格类型是四面体。将划分好网格的部件导出为inp格式,继而将其导入Abaqus 6.13软件中,进行几何模型的组合,如图2所示。材料属性的设置[10-11]如表1所示。再将其按照人体的真实情况进行边界条件和荷载设置,经有限元软件计算处理得到仿真结果。

图2 髋臼内固定有限元模型

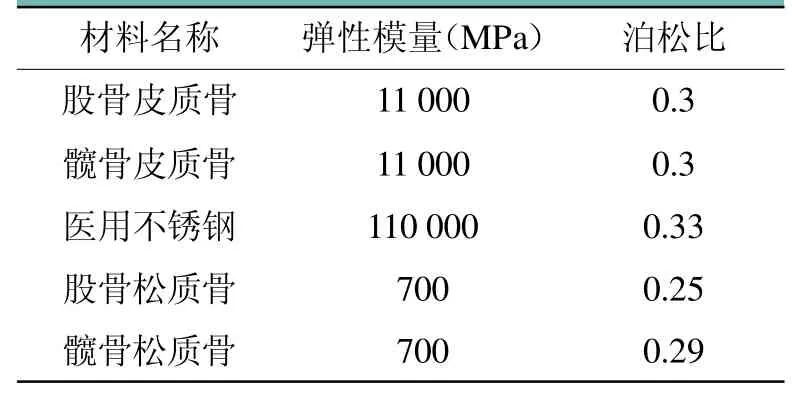

表1 模型中各部件属性

1.4 载荷与边界条件设置

本研究考虑的是髋关节与股骨在站立时载荷工况[11]。从人体站立的真实状况,根据人体中髋关节的受力情况,根据该男子的体重,其载荷应该为600 N。同时,根据人体解剖学和人体在站立时的真实情况,本研究对于髋关节的上部、髋臼的右侧以及股骨的下侧进行边界条件的设置。

由于股骨头受力的方向与全局坐标系的坐标轴不平行,所以需要设置局部坐标系。其夹角大约为15°,设置的载荷大小为600 N。从人体真实情况考虑,首先对股骨的下端进行固定,由于在人体解剖学中,髋骨的上部有骶椎与骶岬的约束,所以对于髋骨的上部6个自由度全部进行约束。髋臼由于在耻骨联合的作用下,所以对于左右的自由度是不进行约束的,但是对于其他方向的自由度进行约束。

2 结果

2.1 有限元模型的有效性验证

对未施加内固定的髋臼模型进行应力分析,将髂骨左侧与耻骨联合处完全固定,没有旋转和位移,采用正常人体缓慢行走时的力学情况进行加载,模拟髋臼受股骨头应力传导时的力学分布,由图3可以看出,股骨头与髋臼接触区域位于髋臼顶部,且由于应力作用,该接触区域颜色由绿变蓝,从中心向外散开,表面接触区域中心处于高应力状态,而四周的应力逐渐降低,直至为0,这一结果与前人的研究结果一致[12-13]。通过与前人髋臼骨折有限元模型的研究成果对比,从而验证了本文中用到的有限元模型是可靠的,可以据此进行进一步的力学研究。

图3 髋臼应力传递

2.2 模型中不同部件应力比较

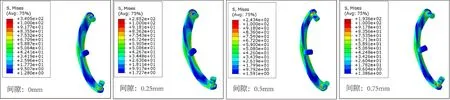

如图4所示是接骨板的应力分布以及应力值大小,可以看出接骨板的最大应力集中在螺钉根部,说明接骨板在该种加载方式下对骨折部位起到了固定作用。当接骨板与骨面紧密接触时,接骨板所受应力值最大为340.5MPa,随着接骨板与骨面间隙加大,接骨板所受最大应力值也逐渐变小。对不同间隙下接骨板受力进行统计学分析,得到结果=0.003 4(<0.05)。说明接骨板与骨接触面间隙的不同对接骨板所受应力值有着显著的影响。

如图5所示是被接骨板固定的髋臼后壁碎片在模拟过程中最大应力值以及应力分布,髋臼后壁碎片最大应力主要集中在螺钉孔上部,且骨折面接触区域也有少量应力集中现象。在接骨板与骨面紧密接触状态下,髋臼后壁碎片受到最大应力值为13.29 MPa,随着接骨板与骨面间隙逐渐增大,髋臼后壁碎片最大应力值呈现略微减小的趋势。对不同接骨板与骨面接触间隙下髋臼后壁所受最大应力值进行统计学分析,结果显示<0.000 1,说明接骨板与骨面间隙的不同对髋臼碎片的应力影响有着显著性差异。

图4 接骨板与骨接触表面间隙不同时接骨板的应力分布

图5 接骨板与骨接触面间隙不同时髋臼后壁碎片的应力分布

3 讨论

髋臼骨折属于一种高能量损伤性骨折,其中髋臼后壁骨折是比较常见的一种髋臼骨折类型[14],临床治疗该种骨折的内固定方法有很多,如微型联合重建接骨板内固定,重建接骨板内固定,以及接骨板联合螺钉内固定。但对于接骨板与骨面间隙却鲜有研究,因此本研究以活体髋关节为研究对象,经过CT扫描得到原始髋关节数据,设计出个性化内固定接骨板,利用有限元软件构建了接骨板内固定髋臼后壁骨折三维模型,模拟实际人体缓慢行走时应力加载,探究了不同接骨板与骨面之间间隙对髋臼应力值和应力分布的影响。

以往大部分学者对髋臼的受力分析会将载荷施加在髋臼上部,这种力学加载的精确性有待商榷,本研究如实地模拟了人体髋关节缓慢行走时的受力情况,按照载荷由足底至小腿至股骨头的应力传递顺序间接施加于髋臼。并对没有施加内固定方法的实际髋臼模型进行了验证,结果显示在应力分布上与前人的研究结果一致,说明了模型的可靠性。

从图4中可以看到接骨板的最大应力主要集中在螺钉根部,且应力自螺钉根部沿接骨板进行传递,说明在该载荷状态下接骨板起到了固定作用。此外,随着接骨板与骨面间隙的增加,应力分布情况虽然相差不大,但接骨板受到的最大应力值呈现略微减小的趋势,图5中髋臼后壁碎片在不同间隙之下的应力分布情况基本一致,最大应力出现在螺钉孔上部,骨折断面上也有少量应力集中区域。随着接骨板与骨面之间间隙的递减,髋臼后壁碎片所受最大应力值变化不是很明显,但与接骨板一样,也遵循随着间隙增大,最大应力递减的规律。

临床上对于接骨板的安装位置一直没有确定的标准,很长一段时间临床上为了达到坚强固定的目的,接骨板往往与骨紧密接触,这样做虽然能使接骨板与骨界面产生足够的摩擦力以提供稳定性,但是这样会直接干扰接骨板下方骨的血运,造成接骨板下方结构改变,不利于患者长期恢复。目前,最新临床骨手术治疗“AO”原则中将“保护软组织与血运”列为重要的一点,“BO”原则中也明确指出“减少内固定物与骨折面直接接触”,从图4和图5中接骨板与髋臼后壁碎片的接触应力分布可以看出,接骨板与骨界面间隙的差异并不影响其应力分布,虽然在间隙0.75 mm时受到的最大应力比间隙为0 mm时最大应力小,看似因为摩擦力不足影响了内固定稳定性,但在该种间隙的内固定方式下,患者可以在避免负重的情况下进行早期功能锻炼,对早日恢复大有裨益。

本研究通过建立接骨板内固定髋臼后壁骨折有限元模型,研究了个性化接骨板与骨面不同间隙对髋臼应力分布的影响,结果表明在手术允许的范围内,接骨板与骨接触表面之间应留有一定间隙,符合目前骨治疗领域加压坚强固定转向生物型固定的趋势,从生物力学的角度为临床骨手术“AO”“BO”原则提供了理论支持。然而,本研究中针对髋臼骨折有限元仿真研究存在不足之处,如针对不同骨折类型髋臼生物力学的影响等方面的研究尚未开展。因此,针对髋臼骨折有限元模型更加全面研究分析也将是笔者下一步的研究工作。