在“江”“月”的一体多维中解读主人公的情感流变

高利

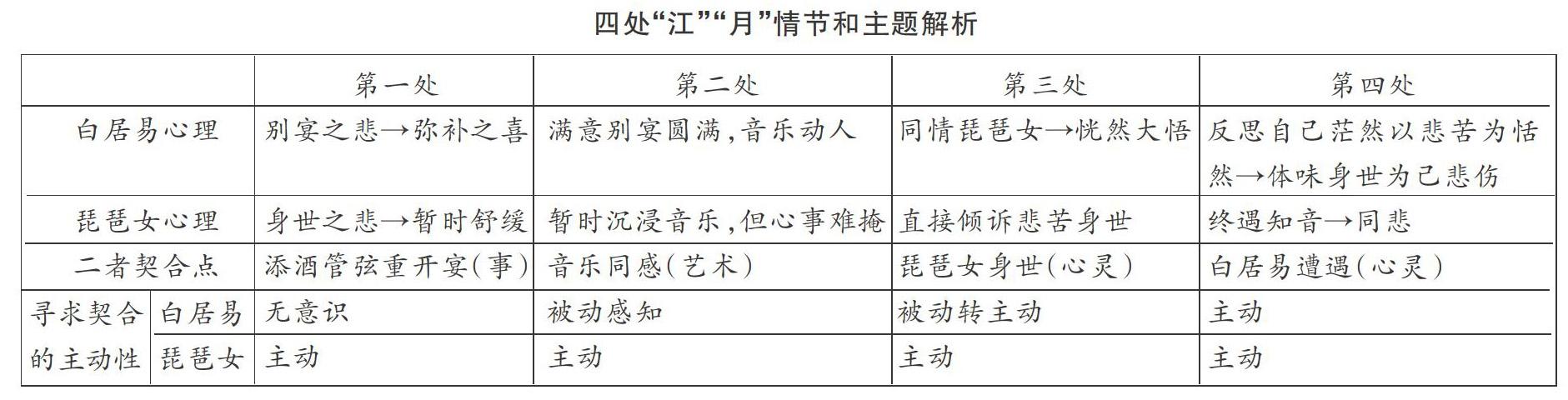

《琵琶行》中“江”“月”一起出现共计四处,对推进情节发展和情感转变有非常重要的作用。不少评论针对此做出过解读,但大多分析没有将这四处进行有机的一体多维化处理。本文的重点是将四处结合在一起,将其和两个抒情主人公的情感与情绪的变化有机结合在一起,进行一体多维化分析。可大致总结如下表:

这四处“江”“月”的描写就像一条暗线把白居易和琵琶女“心灵”的相逢贯穿起来,是他们偶然相逢并进行心灵交流程度逐渐加深的标志;更是琵琶女和白居易的情感和情绪发展的标志。用这四处来比照,不仅“使读者能具体地想象出她‘漂沦憔悴,转徙于江湖间的悲惨生活”,也能让人深切感受到白居易“予出官二年,恬然自安,感斯人言,是夕始觉有迁谪意”的情绪波动。

第一处“别时茫茫江浸月”。此处“江”“月”的描写白居易本意在烘托和朋友分别时的“凄惨”:“举酒欲饮无管弦”“醉不成欢惨将别”。

唐宋时代送别一般要讲求祖帐宴饮,最好有酒有音乐,然后欢送。这在很多作品中都有体现。频繁选入各个版本语文课本的作品就有不少,兹举两例:

家君作宰,路出名区;童子何知,躬逢胜饯。……爽籁发而清风生,纤歌凝而白云遏。睢园绿竹,气凌彭泽之樽;邺水朱华,光照临川之笔。(王勃《滕王阁序》,原题《秋日登洪府滕王阁饯别序》)

北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。……瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝。中军置酒饮归客,胡琴琵琶与羌笛。(岑参《白雪歌送武判官归京》)

那么,白居易此时心境的“凄惨”就比较容易理解了。他很想为朋友来个很有气氛的欢送,怎奈“浔阳地僻无音乐”“举酒欲饮无管弦”,于是总感觉自己作为东道主,为朋友准备的“别宴”很不完美,这让他很自责。因此,这“惨别”的气氛里,白居易除了带有和朋友分别的悲伤外,对宴会不完美的歉疚式的悲伤也是有的。

也就是说,此时白居易情绪低落的原因重点在作为东道主的歉疚和送別气氛的凄惨而非对自己身世的悲伤。这样,当他们“忽闻水上琵琶声”的时候,“主人忘归客不发”以及后面的“添酒回灯重开宴”就好理解了:琵琶女的出现给他意外之喜,送别的遗憾和对朋友的歉疚有机会弥补了。所以,接下来白居易还是很高兴的,尤其是琵琶女答应“入宴”并演奏一曲的时候。

正是在此情景下,白居易听到了琵琶声而与琵琶女相逢。琵琶声到底是在表达什么情绪,在此白居易并未说明(或者说并没有意识到,没想要深究)。但联系后文的琵琶女自述应该可以明了。如此心境下演奏出来的音乐是什么感情也就不言而喻了:琵琶女在此次江上相逢的一开始就清醒而深刻地认识到了自己身世不幸是“去来江口守空船”,可能就是因为“夜深忽梦少年事,梦啼妆泪红阑干”,悲伤不能自已之际,只能用琵琶来宣泄自己的悲伤,从而用声音引来了白居易等人的注意,促成了此次的相逢。

由是观之,这处的“江”“月”描写细细从主题分析来可以这样总结:相逢之初,白居易与琵琶女的情绪虽然都是“悲”的基调,但原因是不同的。白居易的“悲”为别离无欢宴,琵琶女则为身世感叹。他们的相逢是白居易一方主动促成的,但此时的他们并没找到心灵上的契合。

第二处“东船西舫悄无言,唯见江心秋月白”就出现了转折。应白居易的请求,虽然是“千呼万唤始出来”,琵琶女还是“轻拢慢捻抹复挑”为白居易的欢宴助兴(这里面当然可能有琵琶女也想暂时借此忘记自己心事舒缓自己悲伤心情的想法)。怎奈自己心思太重,刚才的悲伤还是惯性地流露在曲调当中。白居易的艺术鉴赏水平真的很高,不经意间就听出了琵琶女有叙述身世之悲的意思(似诉平生不得志)。

但此时的白居易并未想在这个方面与琵琶女倾心一谈,而是更多地沿着自己宴会终于有酒有管弦的欣慰心理暗示陶醉在《霓裳》《绿腰》的美妙旋律中。诗歌中对琵琶声精彩的描述可以说明一切。此处的“江”“月”描写正是从侧面来烘托白居易沉浸在美妙音乐中的状态。这音乐如此动人,让在座的人听完之后依旧沉浸其中,久久回味。此时任何的赞美和欢呼都是多余的,一轮明月在江心的唯美意境说明一切。

到此我们已经可以看出,白居易和琵琶女心灵上已经有了通契,只是这通契还停留在音乐层面的艺术沟通上而未能深入。

第三处“去来江口守空船,绕船月明江水寒”是典型的以悲景写悲情,来衬映琵琶女一直清醒地认识到目前境遇之凄凉。酒宴重开,管弦已奏,白居易为朋友的送别虽然曲折但已是“盛饯”圆满。再加上音乐已经拉近了大家的心里距离,琵琶女虽然仪态端庄(整顿衣裳起敛容,从认真投入的艺人重新转回淑女形象),但憋了已久的心事终于有机会倾诉了出来。少小欢乐事,如今飘零苦,历历在目。如此一叙,让听众(白居易)恍然大悟,终于从艺术的陶醉中过渡到对琵琶女身世的深深同情和呼应中。

从前三处“江”“月”的描写,我们发现,在他们心灵“相逢”并靠近的过程中琵琶女实际上一开始就是清醒的,而且寻求倾诉的态度是主动的。

白居易相对来说是消极的——至少一开始是无为的,只是在琵琶女的引导下,才慢慢明白琵琶女欲觅知音来倾诉的意图(虽然相逢是白居易主导)。终于,他在琵琶女的乐曲和身世倾诉中也在慢慢反思自己的情况,找到真实的自己:原来自己也是一个“零落天涯”的失意客,从而发出了“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”的千古之叹。于是白居易和琵琶女终于在心灵上达到高度的契合。

心门一开,所有的情感就遏抑不住了。白居易开始倾吐并反思自己的情况。

第四处“江”“月”描写“春江花朝秋月明,往往取酒还独倾”不是现场景物的描写,是白居易对自己之前九江生活的重新审视,处理得非常好,恰当地点明了白居易由懵懂到大悟的心路历程。

诗前的小序中说:“予出官二年,恬然自安,感斯人言,是夕始觉有迁谪意。”白居易由“恬然自安”感到“有迁谪意”是心志上的由喜转悲,而此处“江”“月”乐景后加一句“往往取酒还独倾”正是恰当的转承,恰当的表述:自己以前认为这是苦中作乐,犹有恬然之趣——这情况和大多数被贬谪的读书人如出一辙,努力让自己看开一点,努力用游玩的欢愉来麻痹自己怀才不遇的痛苦,无论是柳宗元在遇到西山之前的宴游之乐,苏子在愀然之前的饮酒乐甚都是如此,此时琵琶女就扮演了西山与客的角色,负责叫醒这个假装很快乐的人。

所以,经琵琶女一说,白居易一下子明白过来(装得像很天真的样子),自己出官浔阳卧病谪居原来也是这么的让人心痛!

春江花朝秋月明,这么美好的景物和时节,良辰美景在前,这么爱热闹的白居易(可参小诗《问刘十九》,下雪天都要邀请朋友来陪他喝酒)只能取酒独倾,真是怕什么来什么,怕寂寞,寂寞就出现在眼前,这是何等的悲伤!

这种以乐衬哀,暗示了白居易自己由懵懂的快乐回归真实悲伤的过程。“座中泣下谁最多,江州司马青衫湿”一句即可说明白居易“恬然→悲苦”心情转变之大。而此时琵琶女也深深意识到,自己在心灵最深的层面上找到了知音(感我此言良久立)。于是二人最终达到了最默契、最难能可贵的心灵交流(凄凄不似向前声,不再遮掩,直抒心情了)并表现在行动上:白居易愿意为琵琶女“翻作琵琶行”,而琵琶女也乐意“却坐促弦”再弹一曲。于是,两个天涯沦落人终于淋漓尽致地宣泄出内心压抑已久的身世遭遇之悲。

综而观之,我们不难发现白居易的匠心所在:内容和形式、情感发展和情境设置裁切得如此得当——将琵琶女的清醒悲苦、主动倾诉,白居易开始的懵懂小遗憾、后来恍然大悟的人生大悲苦娓娓道来,有悬念,有节奏,有意境。从讲故事的角度来讲,剪裁得当,有明有暗,前后照应勾连,不愧是讲故事的高手。

只是,值得玩味的是,白居易真的如自己所说,“予出官二年,恬然自安,感斯人言,是夕始觉有迁谪意”吗?

当然,以上四处“江”“月”推导和分析有把想法强加于古人的嫌疑。可退一步讲,即使白居易写作时没有考虑到这些,但“作者未必然,读者未必不然”,我们在品读该诗的时候用这样的分析加深对其主题的理解,让学生印象更为深刻,其谁曰不然?

参考文献:

[1]白居易著.白居易集笺校[M].上海古籍出版社,1988.

[2]岑参撰.廖立笺注.岑嘉州诗笺注[M].中华书局,2004.9.

[3]王勃著.蒋清翊注.王子安集注[M].上海古籍出版社,1995.11.