云南民族地区高职院校专业设置问题研究

王艳芬

摘要:专业设置适应区域经济需求是实现供需对接的关键环节。在高职专业设置实证研究中,民族地区高职专业设置研究较少。因此,以云南民族地区高职院校专业设置为研究对象,通过研究分析发现,云南民族地区高职重点专业设置数量上基本符合区域重点发展产业需求,但是专业结构与区域产业结构匹配度不高;专业质量方面存在着区域特色专业有待强化、专业建设水平不高导致办学效益低等问题。基于存在的问题,提出专业设置调整优化策略,以期实现云南民族地区高职专业数量、结构、质量与区域经济协调发展,提高民族地区高职院校社会服务能力。

关键词:云南民族地区;高职院校;专业设置;适应性

中图分类号:G710 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2020)11-0034-07

国家历来高度重视民族地区职业教育发展。2016年,国务院印发《“十三五”促进民族地区和人口较少民族发展规划通知》提出:重点打造一批具有民族特色、区域特点的职业院校,加强符合民族特色优势产业和经济社会发展需要的应用型特色专业建设。在“职教20条”中也提出要加大对民族地区、贫困地区职业教育的政策和金融支持力度。专业设置是高等职业教育与区域产业协调发展的桥梁纽带,其合理性程度影响其社会服务能力的高低[1]。民族地区高等职业教育应实现高职专业设置与民族特色产业、经济发展需求相适应。云南地处我国西南边陲,是一个多民族省份,民族地区经济产业转型升级对区域人才提出了新要求,因此,有必要对云南民族地区高职专业设置与区域经济发展的适应性进行研究。

关于高职院校专业设置实证研究,包含了对高职专业设置现状、适应性及对策机制等研究内容。其中,高职专业设置与区域经济产业发展适应性是研究重点,研究结论有“高职专业设置与区域经济产业发展不适应、专业设置同质性高、校企合作不深等”,继而提出高职专业设置与区域经济产业发展对接是解决存在问题的基本思路[2];还有从政府、学校、社会层面提出调整高职专业设置优化策略。但是,关于民族地区高职院校专业设置现状与区域经济发展分析的研究较少。

本文通过研究云南民族地区9所高职院校专业设置现状,分析高职院校专业设置与民族地区经济产业发展适应性、民族地区高职专业设置与非少数民族地区高职专业设置是否存在差异性,总结民族地区高职院校专业设置经验及存在问题,进而提出优化高职专业设置的对策,提高民族地区高职院校社会服务能力,促進区域经济协调发展。

一、相关概念界定

(一)云南民族地区

民族指经长期历史发展而形成的稳定共同体,其文化、语言、历史不同于其他人群的群体。广义的少数民族地区是指除汉族以外,以少数民族人民为主聚集的生产、生活地区;狭义的少数民族地区是指我国五个少数民族自治区以及少数民族较多的省区,还包括其他少数民族自治州、自治县等地区[3]。

云南是一个多民族省份,全省共有52个少数民族,其中15个少数民族为云南独有。省内16个州市中8个是民族自治州,具体指大理白族、楚雄彝族、红河哈尼族彝族、德宏傣族景颇族、文山壮族苗族、西双版纳傣族、怒江傈僳族及迪庆藏族。据2010年第六次全国人口普查数据显示,少数民族人口占云南省总人口的33.4%。

(二)专业设置

专业设置是指高等院校和各级各类职业院校对专业的新建、开设、变更、取消即专业的设立和调整[4]。高职院校专业设置是根据社会职业岗位群、技术和行业发展现状以及区域经济发展要求,对高职院校专业进行设立和调整,体现职业院校专业设置要遵循适应区域经济(企业、行业、产业)发展需求的原则。一方面,区域经济的发展水平为民族地区高等职业教育专业设置提供了办学条件的同时,也影响着民族地区高等职业教育的发展;另一方面,高职教育对区域经济发展具有能动作用,为区域经济的发展提供人力智力支撑,推动区域经济产业发展。

由于云南怒江傈僳族和迪庆藏族自治州还未设置独立的高职院校,因此,文中的云南民族地区高职专业设置研究主要是以大理、楚雄、红河、德宏、文山、西双版纳6 个自治州内9所高职专业设置与区域经济产业发展为研究对象。

二、云南民族地区经济产业发展和高职专业设置现状

(一)云南民族地区经济产业发展现状

1.区域经济发展不平衡

云南2018年全省生产总值(GDP)17 881.12亿元,全省人均生产总值37 136元,三次产业结构调整为2018年的14.0∶38.9∶47.1。以上数据表明,云南省地方经济在总量和人均方面都得到了一定程度的提升。由于区域之间地理条件、自然资源不同,区域经济发展呈现出明显的差异性。从云南2018年全省16个州(市)的经济发展数据看,区域之间经济实力差距较大。全省六个州(市)生产总值超过1 000亿元,昆明以5 206.90亿元领先,曲靖市以2 013.36亿元(首次突破2 000亿元)位居第二,红河州以1 593.77亿元位列第三,第四名玉溪市为1 493.04亿元,大理州1 122.44亿元,楚雄州1 024.33亿元。另外,还有5个州(市)在500亿元以下。昆明市经济总量是最低的怒江州的32.2倍。分区域看,滇中昆明、曲靖、玉溪、楚雄四州(市)经济总量约占全省57.6%;地区产业之间既缺乏纵向、横向联系,又缺乏政府层面的协调而导致各地区发展协同性较差,产业之间缺乏融合,没有形成共同市场[5];存在省内经济发展呈现区域间差距明显,区域经济发展不协调,产业发展缺乏融合。

2.区域独特资源优势助力经济发展

云南民族地区大多处于边疆地区,交通闭塞,经济基础薄弱,但地理位置特殊,有着丰富的物质资源。滇中的楚雄“十三五”规划提出:重点发展生物医药、绿色食品、商贸物流三个优势产业。滇西北的大理政府工作报告提出:加快发展先进装备制造、特色农业和食品加工、生物制药、矿冶建材、现代物流产业五大重点产业;打造扎染、木雕、银铜器加工等特色产业。滇南经济区的红河州政府工作报告提出:发展高原特色现代农业、生物医药和大健康、食品与消费品制造、现代物流、新材料和信息产业、旅游文化等六大重点产业。文山州“十三五”规划提出:推进高原特色现代农业和食品加工产业、生物医药和大健康产业、新型冶金化工和新材料产业、外向型加工和制造产业、旅游文化产业、边境贸易和物流业的六大重点产业。德宏州政府工作报告提出:加快高原特色现代农业、加工制造业,巩固提升建材、电力、食品药品加工等产业;大力发展现代服务业和旅游文化产业,壮大珠宝、红木、民族工艺品等特色文化产业。西双版纳州“十三五”规划提出:抢抓“一带一路”和沿边开发开放两大战略机遇,培育壮大特色生物产业、旅游文化产业、加工制造产业、健康养生产业、信息及现代服务产业和清洁能源产业六大产业,促进全州产业加速发展。

3.民族地区各州产业结构不断优化

根据各州市2018年国民经济社会发展统计公报(以下为统计的各州市经济发展数据),2018年,大理自治州全州地区生产总值1 122.44亿元,同比增长9.3%;楚雄全年全州实现生产总值1 024.33亿元,按可比价计算,比上年增长10.2%;红河州全州实现生产总值1 593.77亿元,按可比价格计算,比上年增长9.7%;文山壮族苗族自治州全州实现地区生产总值859.07亿元,同比增长10.3%;德宏国民经济总体平稳,全州实现生产总值381.06亿元,比上年增长8.0%;西双版纳全年全州生产总值417.7亿元,比上年增长8.1%。以上数据得出民族地区生产总值超过1 000亿元的有大理、楚雄、红河自治州,另有两个自治州区域生产总值在500亿元以下。其中,除红河州产业结构呈现“二三一”比例外,各自治州三次产业结构基本呈现“三二一”发展趋势,三次产业结构不断优化,各州生产总值相比往年有所增长,如表1所示。

综上所述,云南民族地区虽然存在着地理位置、区域经济基础薄弱等劣势条件,加之民族地区人才流失导致的区域经济发展相对滞后,但是民族地区有着丰富特色资源、民族文化及沿边区域三大优势,为区域经济发展提供了良好契机,资源及位置上优势的开发利用需要与之匹配的人力资源支撑。因此,应充分发挥民族地区资源优势,大力发展职业教育,着力培育技术技能型人才,发挥人力资源的基础性支撑作用,实现区域内产业发展与融合。

(二)云南民族地区高职院校发展现状

1.高职院校布局不平衡

近年来,在国家一系列政策的支持下,民族地区高等职业教育发展迅速,为民族地区产业经济发展培养了一批实用技术技能人才,促进区域经济发展。但是,云南民族地区高等职业教育发展中仍然存在院校区域布局不平衡问题,大部分院校集中于滇中区域,截止到2018年底,云南省共有高职(专科)院校49所,仅昆明市高职院校数达28所,而16个州市中8个自治州仅有10所高职院校,仅占高职院校数的20.4%。

2.云南民族地区高职院校专业设置概况

产业划分以2012年国家统计局发布的《三次产业划分规定》为准,高职专业以2015年颁布的《普通高等学校高等职业教育专科(专业)目录》为依据,对云南民族高职专业设置与区域经济产业发展进行分析。云南民族地区高职院校专业设置涵盖19大类中的17大类,其中专业种类达118个,涵盖一二三产业,专业设置总数达196个。其中,医药卫生大类(49個)、教育与体育大类(26个)、财经商贸大类(22个)、农林牧渔大类(19个)和装备制造大类(16个)专业设置布点数排前五。

三、云南民族地区高职院校专业设置现存问题

(一)专业结构与产业结构匹配度不高

统计云南民族地区6个自治州高职院校2018年专业设置数据,其中德宏州高职专业设置数量最多,为63个,专业数量最少且专业设置数同为12个的有楚雄、文山自治州。从云南民族地区高职院校开设的专业大类和专业(种)类分布来看,第一产业专业设置比例低、规模最小,第三产业专业规模最大,专业设置数高达一二产业专业数的1.5倍。

采用专业结构与产业结构偏离度指标来衡量两者之间的匹配程度,用专业结构比重与产业结构比重的差值来计算。偏离度指标绝对值的大小显示专业结构与产业结构匹配度的高低;两者差值绝对值越大,说明两者之间的匹配度越低,反之,差值越小则匹配度越高[6]。云南6个民族自治州高职院校一二三产业对应专业占比分别为10∶30∶60;专业设置呈现“三二一”分布态势;与民族地区6个自治州一二三产业结构分别为19.81∶35.63∶44.55进行偏离度计算,得出云南民族地区高职院校专业结构与产业结构匹配度不高。第一产业专业设置偏离度绝对值为9.81,第二产专业设置偏离度绝对值为5.63,第三产业专业设置偏离度绝对值为14.45。依据专业设置偏离度数据得出,第一二产业专业偏离度为负偏离,说明在劳动力市场中,一二产业存在着技术技能人才短缺问题;而第三产业专业设置属于正偏离、偏离幅度较大,表明第三产业专业设置比例超出第三产业发展需求,专业设置存在重复或者过剩,可能导致专业对口就业率不高,造成人才物浪费情况(详见图1)。

(二)专业设置符合区域重点产业发展需求

不同国家及同一国家不同区域,经济社会发展水平受区域地理位置、资源影响,我国东中西部、民族地区非民族地区、城乡之间发展呈现对不同类型层次人才的需求。云南省成功打造五大支柱产业后,2016年省政府印发了《云南省产业发展规划(2016—2025年)》,明确着力发展八大重点产业。根据民族地区各州市“十三五”规划及政府工作报告中产业发展规划,综合归纳得出6个自治州重点发展高原特色现代农业、新材料产业、先进装备制造业、食品与消费品制造业、生物医药和大健康产业、信息产业、旅游文化产业、现代物流产业等产业。

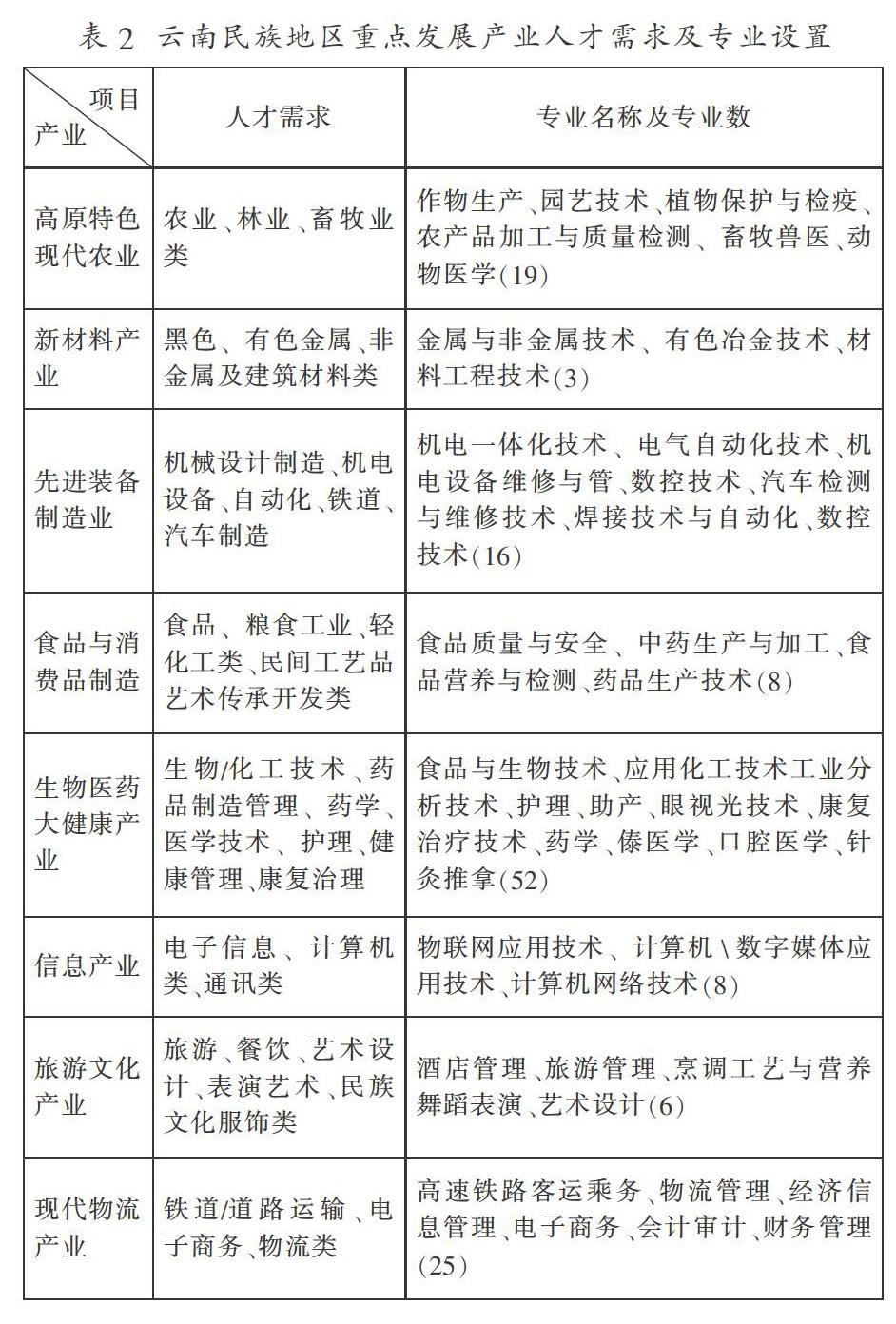

表2显示,民族地区高职院校重点产业对应专业布点数基本符合区域重点产业发展对人才类型的需求,表明高职为区域重点产业的发展提供了人力与智力支撑。但仍然存在局部问题,其中,医药卫生大类专业虽然有重点产业支撑,但该类专业布点数较多,导致专业集中度低。另外,教育与体育大类专业设置过多,专业总数达26个,区域内没有重点产业支撑,造成了人财物的浪费。随着民族地区产业结构调整和转型升级,对人才的技能素质提出了更高的要求。以小学教育专业为例,随着国家对基础教育的重视,对教师整体素质要求有所提升,小学教师招聘中对应届生的要求基本是本科及以上,因此,对于小学教育等教育类专业可以适当缩减。

(三)区域专业设置特色有待提升

为提升民族地区职业教育文化功能,2013年,多部门联合印发《关于推进职业院校民族文化传承与创新工作的意见》,提出要“围绕民族区域特色产业、文化产业,加强相关专业建设,优化专业布局,推动民族地区职业教育走特色发展之路”。云南民族地区有着资源及地理条件优势,区域内高职院校利用自治州的独特资源开设了有色金属与非金属技术、有色冶金技术、药学、中药学、傣医学、针灸推拿、中医养生保健等专业;西双版纳、德宏文山自治州利用靠近东南亚位置优势,开设了泰语、缅甸语、老挝语等应用外语专业,凸显了依靠资源优势设置专业。但是,仍存在民族地区高职特色专业设置不足现象。一是统计各高职院校招生专业,民族地区高职院校三产专业设置比重偏大,其中护理、汽车检测与维修、会计、物流管理、计算机应用技术、市场营销等专业开设的院校数量多,高职专业设置与非民族地区热门专业基本趋同,专业设置差异化发展不够。二是以旅游和文化大类为例,存在专业建设不足问题,旅游大类仅有2所学校设置4个相关专业,分别是酒店管理、旅游管理(2个)、烹调工艺与营养专业;文化艺术大类仅有1所学校设置了舞蹈表演和艺术设计2个专业。大理有扎染、木雕、银铜器加工等特色产业,红河州建水紫陶、个旧锡制工艺品等民族特色文化技艺并未设置相关专业。

总之,云南民族特色资源没有得到充分的利用,民族特色专业设置不足,在促进民族文化传承与创新方面,高职院校技术技能人才培养的潜力还未充分发挥出来。

(四)专业建设质量与水平有待提高

民族地区高职院校专业设置受外部条件和内部条件的影响,外部条件有社会需求民族经济产业发展对人才的需求及社会大众对接受教育的需求;内部条件是指资源条件,分为实验设备、实训基地、师资管理机制等条件。

一是专业开办及建设资金不足,导致专业质量低、办学效益不高,影响学校人才培养质量。民族地区高职院校的专业开办与建设离不开经费的支持。由于民族地区高职院校不仅面临着与省内重点高职院校竞争,还面临着与区域内普通教育的竞争,加之高职教育办学的实践性特点,对资金需求较大。部分学校在一定程度上面临着资金短缺,导致学校实习实训设备、实训基地资源不足,难以支撑专业高质量发展,影响了学校发展质量和水平。西双版纳职业学院提出,作为一所地方高职院校,办学层次低,专业对口率偏低,难以满足广大学生接受更高层次、更多应用型专业教育的要求,高职高专院校面临边缘化的趋势。

二是受民族地区经济发展水平所限,教师招聘困难、师资流失严重,导致师资尤其是高素质“双师型”教师缺乏。德宏职业学校2019年度质量报告提出,学院师资队伍的数量、素质与结构还难以满足新形势下人才培养和产业发展需求;“双师型”教师比例偏低,部分专业专任教师偏少,教师专业对口率有待提高。大理农林职业技术学院提出,企业的一线专家、能工巧匠都是企业生产经营的骨干,学校与企业相比在物质待遇和工作条件上不具备吸引力,人才引进难度较大。

总之,云南民族地区由于受地域、待遇、编制、职称等因素影响,对高水平专业带头人和骨干教师的引进较为困难。

四、云南民族地区高职院校专业设置优化策略

(一)优化专业结构以适应区域产业需求

2018年云南民族地区9所高职院校中仅有大理农林职业技术学院、德宏职业技术学院和西双版纳职业技术学院3所学校设置了与第一产业相关专业,专业设置总数占比仅10%,不能满足第一产业发展对人才的需求。第二产业相关专业设置涵盖7个大类,仅轻工纺织大类未设置相关专业,专业总数占比30%,第二产业专业设置同样存在不足。第三产业相关专业设置涵盖9个大类,专业设置总数占比60%,专业布点数比值与第三产业产值偏离度高达15.54%,超过第三产业所能吸纳的人才数,造成了高职毕业生在就业市场上出现供大于求,可能存在着专业对口就业率不高问题。

高职办学具有区域性,是指高职专业设置要适应区域经济需求,人才培养目标以民族地区经济发展产业需求为依据。一是地方政府要重视区域职业教育发展,积极发挥自身统筹引导作用。当地政府部门应意识到职业教育对区域经济发展的促进作用,主动引导区域高职院校依据区域经济和产业发展特点调整高职院校专业结构、专业规模、专业布局,实现与云南民族地区产业结构、经济发展需求契合;同时在区域内成立职业教育质量第三方评估机构或协同地方行业企业、高职院校成立专业设置评估委员会,定期对区域内高职院校专业结构、专业规模、专业质量适应性进行评估。二是各州市高职院校专业设置上应进行校際之间互动,专业设置既要考虑本校的实际情况和发展定位,也要与区域内高职院校协调实现整体性发展。根据民族地区产业发展需求适当增加一二产业专业数,同时删减第三产业专业数。积极适应地方经济发展和产业结构调整,使高职专业设置与产业协调发展,形成适应产业结构调整的专业结构。

(二)依据区域需求增强专业设置适应性

高职院校专业设置本质上是各自利益在办学思路、学生规模与特色发展上博弈的结果。民族地区部分职业院校专业设置过程中为稳住生源,或根据学校已有师资、资源条件开办专业及学校追求规模效应办学理念,导致部分专业同质化不适应产业需求,专业建设水平不高,办学效益型得不到保障。

为此,要立足区域经济产业发展的需求,对部分办学效益、区域经济需求度不高的专业进行及时调整。第一,对本校已经设置的部分传统专业进行改造,设置新的专业方向。在“互联网+”的时代背景下,技术知识更新速度快,利用现代教育技术,加强专业基础能力建设。第二,教育培养人才具有一定滞后性,高职教育不能被动适应经济产业发展,在专业设置与规划应具前瞻性,适度超前经济产业发展,瞄准新兴产业开设专业。开设新专业前应开展需求调研分析,包括区域经济发展的情况、区域行业企业对人才的实际需求。积极主动面向区域支柱产业、重点产业和特色、新兴产业开设专业,为区域行业企业发展提供高素质人才,发挥职业教育人力资源开发作用。第三,民族地区的高职院校办学应秉持差异化发展理念,对于经济效益不凸显、重复率高、办学条件不具备的专业及时撤并,在专业大类上应集中力量重点开办1至2个专业大类[7]。根据区域经济产业发展需求调整专业设置,提高高职院校专业设置与区域经济适应性。

(三)传承民族工艺以突出专业特色建设

高等职业教育的区域化与特色化办学特点适宜发展民族传统技艺,其区域性、特色化的办学导向与地区特色文化产业相契合[8];其次,高等职业教育的人才培养模式适合传承民族文化技能,培养技术技能人才可将班级授课教学形式与现代学徒制模式相结合。因此,云南民族地区的高职院校要围绕区域独特资源优势及文化特色,设置具有鲜明地方特色和民族特色的高职专业。

云南民族地区的高职院校中具有民族特色的专业开设不足,区域特色资源未实现充分的利用。如大理的扎染、银铜器加工等特色产业,红河的紫陶、锡制工艺品等民族特色文化技艺,可根据当地文化、特色产业对人才需求及职业院校自身办学条件,开设传承创新云南民族手工艺、文化特色的专业。可将云南少数民族的民族服装服饰设计与制作、民族工艺品设计制作、民族歌舞表演、民族工艺美术纳入高职专业体系,使民族文化技艺类专业成为学校的品牌与特色,实现将民族文化与传统技能融入教育活动[9]。发挥高等职业教育传承民族文化与技艺的实践性功能,使云南民族的特色手工艺得到保存与传承;另一方面,更好地促进云南民族文化特色产业发展。

(四)加强校企合作,提升专业基础能力建设

部分高职院校在追求专业规模效益的同时却忽略专业内涵质量建设。高职院校应根据自身特点和人才培养需要,主动与区域具备条件的企业开展合作,优化课程资源,优化学训设备,完善“双师型”教师队伍,提高人才培养质量。

第一,实现课程资源共享,提高人才培养质量。高职院校主动与企业开展合作,实现共享先进技术与设备、共建实训基地,实现互利共赢。专业设置作为职业院校办学的逻辑主体,实质是围绕人才培养目标形成的课程组合,课程是实现专业人才培养目标的载体。专业设置符合区域需求的同时,课程内容必须符合区域行业企业岗位技能需求,技术知识是职业教育课程的核心。学校在课程设置与人才培养方案上,做到考察区域行业企业对人才岗位的需求,课程融合企业对技术技能人才的需求,可以与合作企业共同开发人才培养方案和课程,让企业参与学校人才培养的全过程,做到人才供给精准对接需求。

第二,优化师资培养模式。在校企合作模式下,由传统单向(在职业院校学习、在职业院校培养)转变为在不改变人事关系下的双向流动培养。学校教师赴企实践锻炼、技术研发,行业企业职工短期流向职业院校从事教学(培训)工作,提高师资队伍质量。通过校企合作,职校教师参与企业的项目规划、生产工艺流程制定、生产管理等活动,提高教师对企业所需人才的认识,从而培养符合企业所需的人才。二是积极聘请企业中技艺精湛的技术人员、技能大师到学校任教。企业技术人员有着多年积累的实践经验、操作技能,通过经验传授可缩短学生学习掌握时间,提高人才培養质量。

参考文献:

[1]宋亚峰.“双高”背景下民族地区高职专业建设的优化方略[J].中国职业技术教育,2019(32):22-29.

[2]梁婕.广州市属高职院校专业设置与区域产业适应性研究[D].广州:广东技术师范学院,2018:4.

[3]杨舒媚.民族地区职业教育发展与产业升级、社区发展对接研究[D].武汉:华中农业大学,2016:12.

[4]杨艳.湖南省中等职业学校专业设置与产业结构的对接研究[D].长沙:湖南师范大学,2011:11.

[5]刘怀刚.云南区域经济发展与职业教育互动关系的思考[J].世界家苑,2018(11):24-29.

[6]程晓静,肖斌.东莞职业院校专业设置与区域经济产业结构契合度研究[J].成都师范学院学报,2017(4):58-62.

[7]马君.民族地区高职院校提升专业服务产业发展能力的思考[J].职教通讯,2018(5):18-23.

[8]许锋华.连片特困民族地区职业教育定向培养研究模式研究[M].北京:科学出版社,2016:8.

[9]赵枝琳.云南民族职业教育发展的时空格局与对策[J].学术探索,2017(7):152-156.

(责任编辑:刘东菊)