PCIA背景剂量对患者术后24 h内舒芬太尼镇痛总需求量的影响

李 虹, 高 翔, 张 虹, 仓 静, 钱韵佳, 李玮珊, 乔珊珊

复旦大学附属中山医院麻醉科,上海 200032

预防和减轻术后疼痛对改善患者预后至关重要。虽然各种多模式镇痛方法和药物层出不穷,但兼顾安全、有效和舒适三大要素仍然是术后镇痛面临的挑战[1]。患者自控镇痛(patient control analgesia,PCA)目前被广泛应用于急性镇痛[2]。

PCA具有较高的患者满意度,且阿片类药物相关不良事件,如恶心、呕吐、呼吸抑制[3]等,发生率与其他镇痛方式相似。PCA有单纯PCA及“PCA+背景剂量”2种模式,由于后者在相似疗效的基础上不良事件的发生率高,美国麻醉医师学会(ASA)不建议设置背景剂量[4]。然而,2016年的一项meta分析[5]显示,在儿童术后急性疼痛治疗中,设置背景剂量并不影响术后12~24 h的镇痛效果,药物使用总量及镇痛相关不良反应也并无改变。由于该项分析来自儿童,且研究中患者静脉自控镇痛(patient-controlled intravenous analgesia,PCIA)采用多种药物。本研究探讨本中心采用不同背景剂量舒芬太尼PCIA的222例成人患者术后24 h内的镇痛效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料 复旦大学附属中山医院自2016年起组建急性疼痛管理(APS)团队,对术后患者进行镇痛随访记录,并建立电子化数据库。本研究选取其中2018年1月至2019年12月210例25~80岁患者术后24 h的镇痛资料。所有患者均在单纯全麻下接受手术治疗,术后采用舒芬太尼静脉自控镇痛(patient-controlled postoperative analgesia,PCIA)。排除标准:同时使用局部区域阻滞麻醉或镇痛;PCIA使用时间短于24 h;数据记录不完整;术后使用或服用其他镇痛药物;伴有手术或麻醉并发症因严重不良反应停泵者。

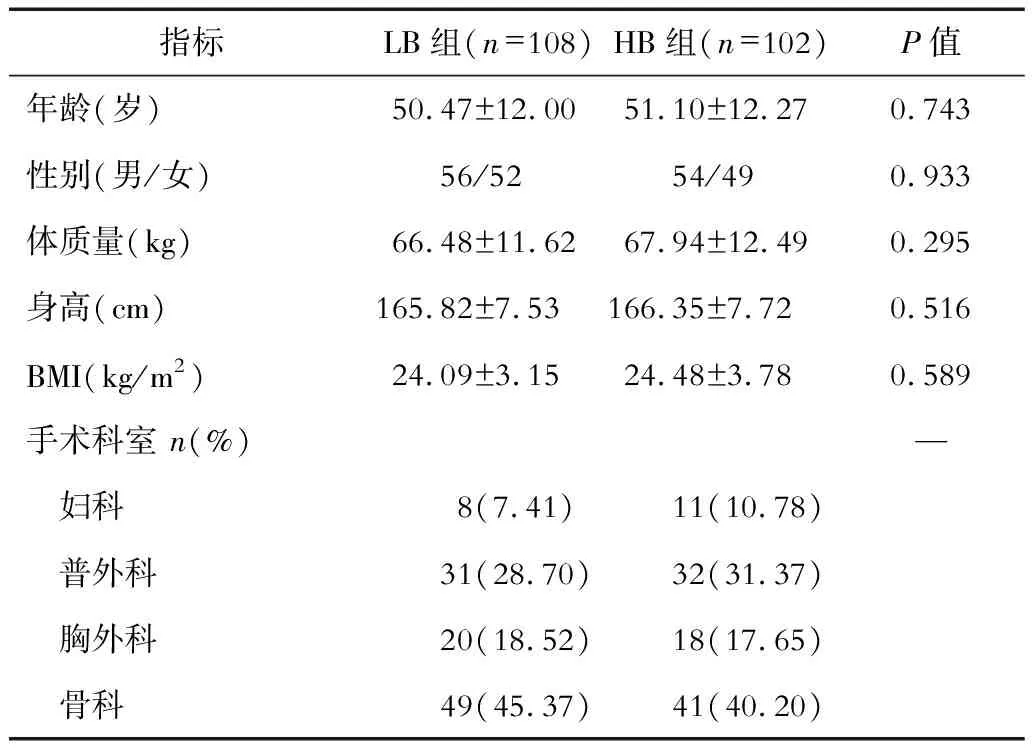

低背景剂量(0.5 μg/h)组(LB组)入组108例,高背景剂量(2 μg/h)组(HB组)入组102例。本研究经中山医院伦理委员会批准(B2020-205R),患者均签署知情同意书。

1.2 镇痛方法及评价 所有患者均行单纯全身麻醉,待手术结束麻醉拔管后入术后苏醒室(PACU)并开始按需使用静脉镇痛泵。镇痛泵设置:舒芬太尼1 μg/mL、雷莫司琼0.6 mg溶于0.9%氯化钠液,锁定8~10 min,单次注射2~4 mL;背景剂量为0.5或2 μg/h。术后24 h内,我院APS麻醉护理团队按时随访患者,评估镇痛效果,采用数字评分量表(NRS,0~10分)评价患者静息、活动状态时的疼痛强度,评估不良反应。

1.3 评估指标及方法 收集患者年龄、性别、体质量、身高、体质量指数(BMI)、ASA分级评分和手术方式等资料。分析NRS评分;记录未满足需求的频率,计算PCA有效数与总数的比例;记录与阿片类药物有关的不良反应,如恶心、呕吐、头晕、瘙痒、低血压和呼吸抑制。

2 结 果

2.1 一般资料分析 结果(表1)显示:两组患者的年龄、性别、体质量、身高和BMI差异无统计学意义;手术科室类型相似。

表1 两组患者的人口学特征和手术科室分类

2.2 术后镇痛相关指标 结果(表2)显示:与LB组相比,术后24 h内HB组患者PCA使用次数更少、舒芬太尼总量更少,静态和动态NRS评分更低,差异均有统计学意义(P<0.05)。

表2 两组间术后PCA情况、舒芬太尼使用总量和NRS评分比较

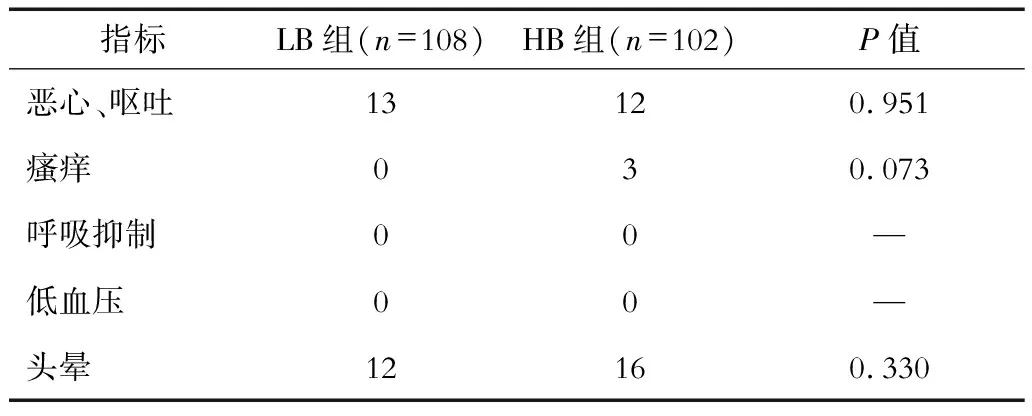

2.3 术后不良反应 结果(表3)显示:两组患者阿片类药物相关不良反应的发生率相似,差异无统计学意义。

表3 两组患者阿片类药物相关不良反应的比较

3 讨 论

舒芬太尼是芬太尼的噻吩基衍生物,选择性地作用于μ-阿片受体,产生镇痛作用[6],起效时间为1~3 min,峰效时间5~6 min,血浆分布半衰期为0.72~1.2 min,再分布半衰期约15 min,清除半衰期约150 min,镇痛强度是芬太尼的5~10倍,是吗啡的300~800倍。与其他强效阿片类药物相比, 舒芬太尼具有起效更快、镇痛效果更强、安全范围更广、镇痛作用持续时间更长、呼吸抑制更轻等特点,更适用于术后镇痛[7]。

为避免使用过程中患者外周静脉通路阻塞,本中心采用低背景剂量替代无背景剂量PCA,结果发现,术后24 h,较高背景剂量PCA模式的镇痛效果更好,舒芬太尼的用量更小,同时没有增加不良反应(瘙痒与手术敷贴及患者皮肤疾病有关)。也有研究[8]发现,当镇痛泵中同时加入舒芬太尼和地佐辛时,设置高背景剂量并不能提高术后镇痛效果,反而增加不良反应。单独使用地佐辛一般不引起呼吸抑制,但与其他镇静类药物合用时可出现呼吸抑制、过度镇静等[9]。因此,此研究[8]与本研究结论不相矛盾。

在行开腹子宫切除手术的患者中,使用吗啡进行术后PCIA镇痛,加用持续剂量的吗啡并不能提高镇痛效果,但提高了不良反应发生率[10]。有meta分析[11]显示,加用持续背景剂量输注阿片类镇痛药物进行PCIA存在呼吸抑制的风险。与舒芬太尼不同,吗啡的主要代谢产物包括M3G和M6G 2种,虽然后者仅占10%,但其是一种强于吗啡的υ受体激动剂,可增加呼吸抑制等不良反应[12]。此外,静脉使用吗啡的作用时间为3~4 h,远高于舒芬太尼的0.5~1 h。因此,ASA围术期镇痛指南中以吗啡作为静脉镇痛的基础用药,而不设置背景剂量,但这并不适用于舒芬太尼术后镇痛的药代动力学特点。这也可以解释本研究中设置背景剂量不增加舒芬太尼镇痛相关不良反应,且镇痛效果更佳的结论。

综上所述,本研究表明,术后24 h内使用舒芬太尼PCIA时,设置较高背景剂量(2 μg/h)可改善镇痛效果,减少舒芬太尼用量,同时不增加不良反应。关于术后PCA的参数,根据不同药物的药代动力学和药效动力学模型,结合患者具体情况进行个体化设置是精准治疗的方向。此外,现代化智能技术的发展[18-19]和大数据的应用,可进一步提升术后镇痛效果,减少不良反应。

——吗啡