基于移动终端的“机械设计”课程混合式教学模式研究

(沈阳工程学院机械学院,辽宁沈阳 110136)

一、项目研究的目的及意义

“机械设计”课程是以一般尺寸通用零件的设计为核心,培养学生正确的设计思想,具备简单机械装置的设计能力,具有运用标准、规范、手册、图册和查阅有关技术资料的能力,以及获得典型零件的试验方法、实验技能的能力。该课程的特点是知识点多、相对独立、与工程紧密联系、应用性强,是基础课程与专业课程连接的纽带。

伴随培养方案的调整,该课程学时较以往有所减少,如采用传统的课堂传授型教学模式,则难以实现在学生毕业时对其所需能力的培养,故应对教学模式进行改革。本项目采用基于移动终端的混合式教学模式,将线上与线下教学组织的优势有机结合,以提高学生对“机械设计”课程的学习兴趣,有效掌握知识点并提高其设计能力和工程应用能力,使互联网和智能手机真正变成学生学习的有力工具。

基于专业认证考虑,整个教学过程都围绕专业认证模式进行设计和开展。具体为:毕业要求指标点分解,凝练课程目标,构建教学内容与课程目标关系,设计课程考核方案,进行达成度评价和分析并持续改进。其中,设计课程考核方案以及进行达成度评价和分析是混合式教学模式研究的重点。

二、教学模式改革实施过程

1.课程考核方案设计

按照课程与毕业要求矩阵对应关系,“机械设计”课程支撑的毕业标准有:1.3能够将工程基础知识和数学模型的方法用于分析、设计和评价复杂机械工程问题;2.2能基于工程基础知识等相关科学原理和数学模型方法正确表达复杂机械工程问题的解决方案;3.1掌握工程设计和产品开发全周期、全流程的基本设计方法和技术,了解影响设计目标和技术方案的各种因素;9.1能正确认识团队对机械工程实践的作用和重要性,具有团队意识和协作意识,能处理好个人、团队及其他成员的关系,能够在多学科背景下的团队中做好自己承担的角色。其中前三项支撑级别为高,第四项为中。

根据课程内容及特点,凝练出四个课程目标,分别为:LO1能够正确陈述常见通用零件的失效形式,识别零件失效产生的原因,说明不同失效形式采用的设计方法。通过选用合适的材料及热处理方式及改变零件的形状提升零件力学性能和强度,并将这些知识应用于机械零件的强度设计和结构设计中;LO2分析出不同传动系统的特点,同一零件不同类型的使用场合,详细阐明通用零件和传动系统的基本理论和工作原理,将相互独立、分散的知识点进行有效整合,能够进行机器整体方案设计;LO3把握机械工程领域最新的设计规范和技术标准,建立数字化设计理念,借助数字化设计手段,以零件和传动系统分析为基础,结合通用机械产品设计的理论与方法,建立工程设计和产品开发全周期、全流程的设计理念;LO4通过项目的设计与展示,能正确认识团队对机械工程实践的作用和重要性,具有团队意识和协作意识,能处理好个人、团队及其他成员的关系,能够在团队中做好自己承担的角色。课程目标和毕业标准要一一对应。

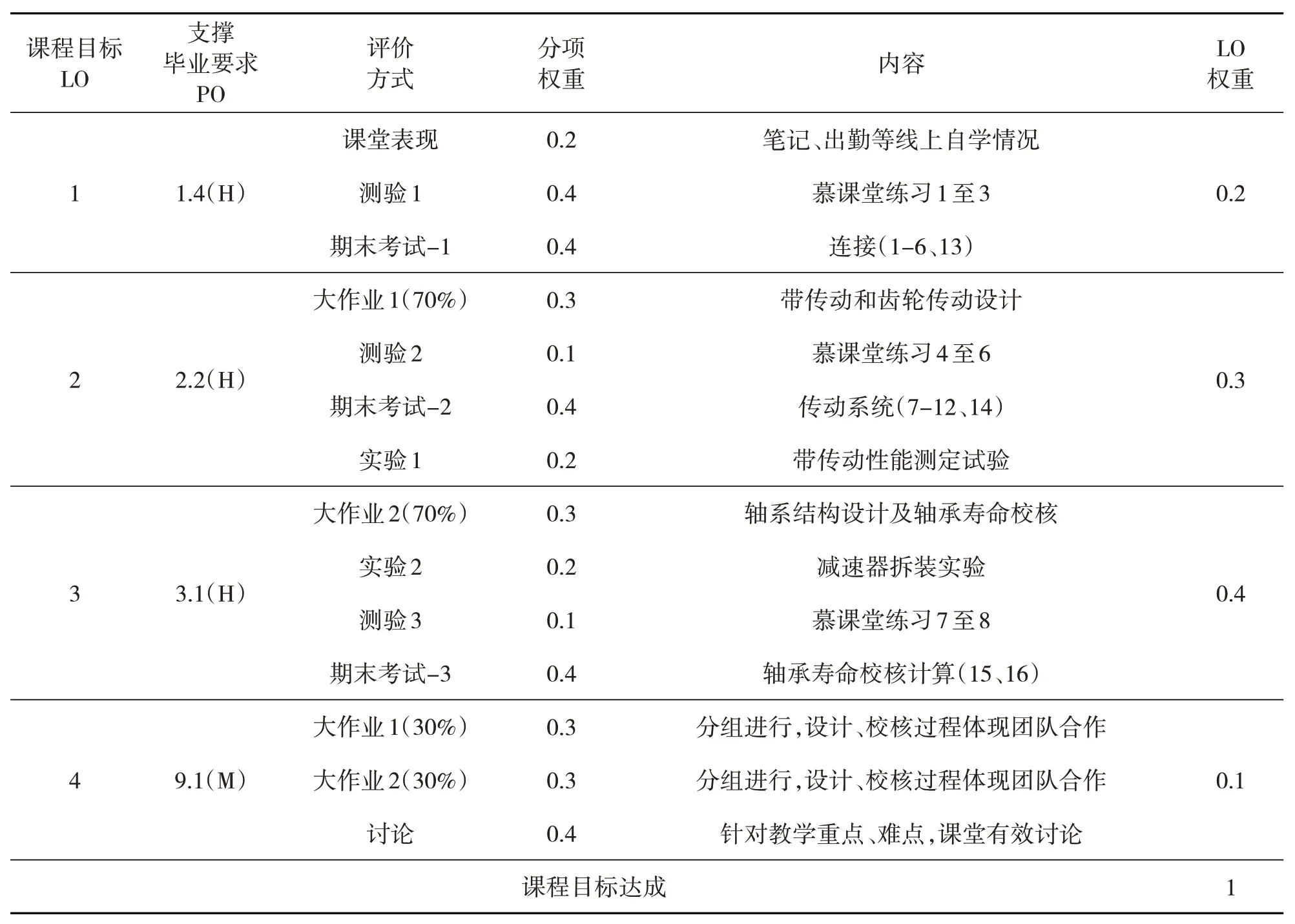

依据考核形式、对应的课程目标、考核内容及要求、教学组织形式建立课程考核方案见表1。

2.教学设计

教学设计是把教学原理转化为教学材料和教学活动的计划。教学设计要遵循教学过程的基本规律,选择教学目标,以解决教什么的问题;教学设计是实现教学目标的计划性和决策性活动,它以计划和布局安排的形式,对怎样才能达到教学目标进行创造性的决策,以解决怎样教的问题;是以系统方法为指导,把教学各要素看成一个系统,分析教学问题和需求,确立解决的程序纲要,使教学效果最优化;是提高学习者获得知识、技能的效率和兴趣的技术过程,是教育技术的组成部分,它的功能在于运用系统方法设计教学过程,使之成为一种具有操作性的程序。

本次教学设计基于N+2过程考核改革方案进行,过程考核占总成绩的50%,涉及的考核点有课堂表现、测验1、测验2、测验3、大作业1、大作业2、讨论。课堂表现贯穿课堂教学全过程,从在线学习、出勤、学习笔记、线上讨论、课后作业多个方面全方位观测;测验分阶段多次进行,一般在独立章节内容学习结束后进行相关内容的测验,主要考察学生对基本概念或知识点的掌握程度;大作业1在常用传动学习完成后进行,主要考察对带传动的选型、计算以及齿轮传动的设计、校核的掌握程度;大作业2在轴系结构设计结束后进行,主要考察对阶梯轴结构设计、校核以及滚动轴承寿命计算的掌握程度;讨论应在每次课上都要进行,主要关注即时授课效果及对知识点的接受程度。

对教学评价方式、分项权重、考核内容进行设计,建立课程目标达成情况,详见表2。

表2 教学设计与达成情况分解表

3.教学组织与实施

(1)线上教学。该部分由课程全周期表现、阶段测验构成。课程全周期表现观测点及权重:在线学习占10%,出勤占10%,学习笔记占20%,线上讨论占40%,作业占20%。在线学习由系统直接给出,重点考察学生自学能力;出勤由随机点名和系统签到采集构成,重点考察学生参与度,无故迟到3次以上要重点干预;学习笔记应手写且要标注重点内容,以此巩固学生对知识点的掌握,学习笔记要求格式规范,内容详实,有总结;线上讨论环节是课堂授课效果的真实体现,重点考察教师的教学水平和学生对知识的吸收能力,要求有准备、有观点、思路清楚;作业采取分组选做的形式,组内学生每人一道,取长补短,共同提高,以此减轻学生的压力,作业要论据充分,论证逻辑性强,结论明确。

阶段测验观测点及权重:基本概念占20%,失效形式占20%,设计准则占20%,校核计算占20%,综合应用占20%。该部分以客观题形式出现,在课程的不同阶段穿插进行,不占用课堂教学时间,分多次进行,每次时间在5分钟左右,既能考察学生对知识点的掌握程度,也可最大限度地避免抄袭。

(2)线下教学。由综合性大作业、课内实验、期末考试组成。综合性大作业观测点及权重:综合性大作业1带传动、齿轮传动设计与校核占50%,综合性大作业2轴结构设计及滚动轴承寿命校核占50%。每次大作业由基础分、小组互评、微视频制作附加分三部分构成,基础分占单次大作业的70%,小组互评和附加分占单次大作业的30%。重点考察设计过程的正确性,校核是否能够满足设计要求,零件图及尺寸标注是否符合国家标准,团队分工及协作完成质量,说明书是否工整。

实验的观测点及权重:带传动的滑差率和效率测定属于验证性实验,占50%,要求掌握转矩、转速、转速差的测量方法,观察带传动的弹性滑动及打滑现象。轴系结构设计与搭接属于综合性实验,占50%,要求了解机械传动装置中滚动轴承支承轴系结构的基本类型和应用场合,掌握滚动轴承制成轴系结构设计的基本方法。单次实验由实验操作50%、实验总结报告20%、答辩30%构成,重点考察学生设计或执行实验方案的合理性、实验操作安全规范性、实验内容完成性。要求在规定的时间内完成,内容全面,字迹清晰工整,数据记录、处理、计算及绘图正确,对实验结果分析正确。

期末考试卷面成绩100分,客观题20%,主观题80%,考察学生综合应用知识的能力。

三、教学目标达成情况计算及分析

1.教学目标达成情况计算

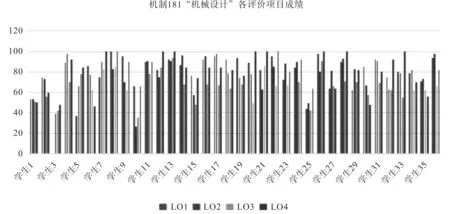

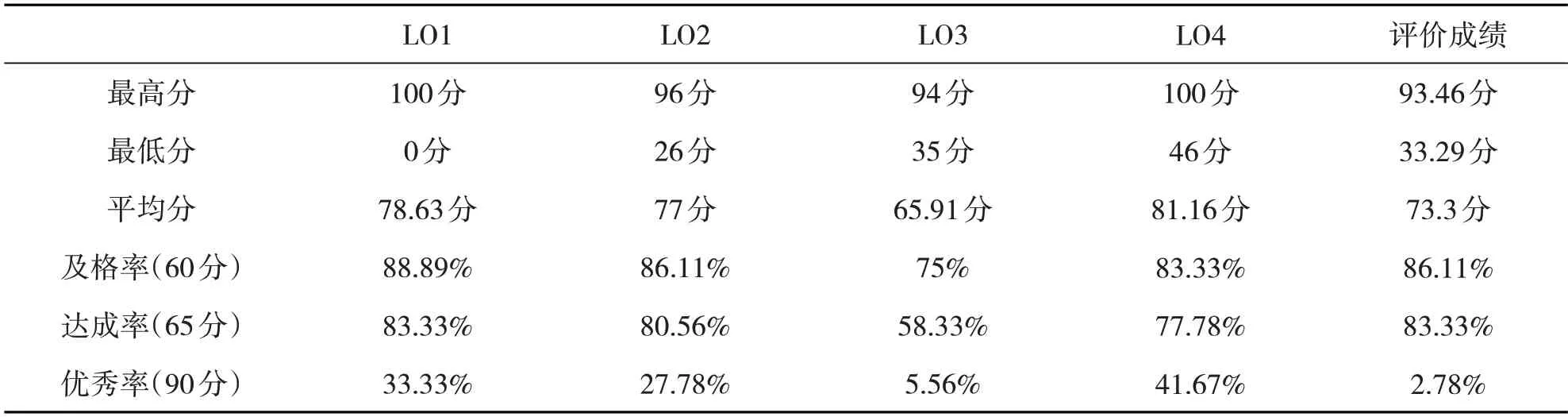

根据课程目标LO1至LO4各个考核项成绩和权重,最终计算的教学目标达成情况如图1(以机制181为例)。红色水平线为达成度目标值65分。单一课程目标达成情况如图2。单一课程目标最高分、最低分、平均分、及格率、达成率、优秀率如表1。

图2 单一课程目标达成情况

表3 单一课程目标数据统计

2.教学目标达成情况分析

(1)个体分析。6人达成度未达到设定值,6人中有一人为退伍复学、一人为降级、达成度64和62分各一人,剩余2人距离设定值差距较大。原因分析:降级的学生补考通过后后续课程未延续,不应计算在内;接近达成的两名同学全周期表现成绩低,课内实验完成情况差;距离达成差距较大的三名同学在期末考试、平时考核环节成绩不理想。

(2)总体分析。30人达到设定值,其中65~69分共有5人,该部分同学处于达成的临界状态,其余25人的达成度在70分以上,具有较大裕度。原因分析:处于临界状态的5名同学,考核时指标的权重对结果起的作用较大,有偶然因素存在,稍有不慎就会造成不能达成的情况出现,在实际教学过程中,应加强引导。

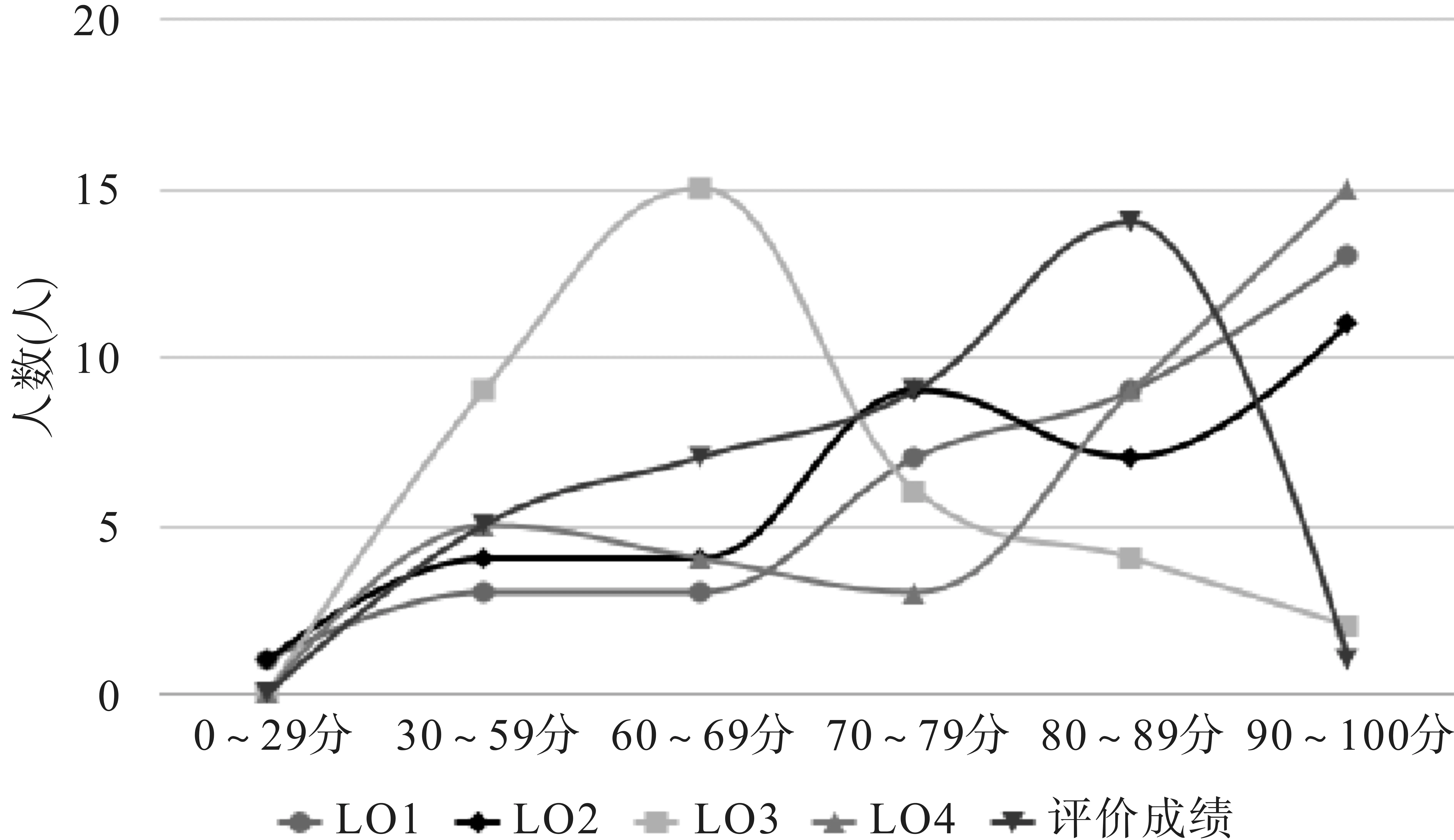

(3)趋势分析。教学评价成绩与课程目标区间人数见图3(以机制181班级为例)。课程目标LO1至LO4在0~59、60~69、70~79、80~89、90~100分数段的人数分别为4、3、7、9、13;4、4、9、7、11;9、15、6、4、2;5、4、3、9、15。

课程目标LO1重点考察学生对基本知识概念的理解和应用,考核项由课堂表现、测验1、期末考试-1构成。曲线呈单调上升趋势,80分以上22人,60分以下4人,符合教学设计预期效果,说明大部分同学能遵循教学过程,按时完成各项任务。测验与期末考试部分重点是对基本定义的考察,学生的理解和掌握较好。

课程目标LO2重点考察学生对单一知识点的分析和应用,考核项由大作业1(70%)、测验2、期末考试-2、实验1构成。曲线呈“马鞍型”,80分以上18人,60分以下5人,出现两个高点是由于大作业采取分组进行,组内成员的分数区分度不足造成的。

课程目标LO3重点考察学生对复杂机械工程问题的综合应用,考核项由大作业2(70%)、测验3、期末考试-3、实验2构成。曲线呈“正态分布”,80分以上6人,60分以下9人,期末考试-2的题型为计算题,该内容是课程的难点,区分度明显。

课程目标LO4重点考察学生团队协作能力,考核项由大作业1(30%)、大作业2(30%)、讨论构成。曲线呈“马鞍型”,80分以上24人,60分以下5人,高分数段人数太多,区分度差,团队协作采取组内互评的方式,学生的重视程度不足,碍于情面,同学之间给的分值较高,未能真实反映参与度,该部分应重新设计。

图3 教学目标达成度评价人数区间

四、持续改进

图4评价成绩曲线显示,成绩基本呈“正态分布”,表明教学设计与教学过程实施符合教学规律,教学模式改革可行。但课程目标LO2和LO4曲线存在问题,个别学生的课程目标LO1的成绩为0,说明还需持续改进以适应教学改革的要求。

(1)针对课程目标LO2和LO4出现“马鞍型”的情况,在教学设计上采取的方法有:将大作业组内成员考核内容重新设计,增加区分度,并降低权重,弱化对课程目标的影响。

(2)针对课程目标LO1出现0分的情况,需在平时授课过程中加强对该部分学生的引导,提升参与度。

(3)教学设计细节还需不断完善,避免出现分值换算出现误差的几率。团队的作用发挥不明显,大作业存在部分同学浑水摸鱼的情况,不好区分。

——以“交通运输规划”课程为例

——以信号与系统课程为例