行走在馆藏与展览之间

——谈河南省美术馆“活化”馆藏作品的实践

文|马彩红

内容提要:艺术博物馆通过收藏有价值的艺术品以丰富馆藏自身资源,展开对作品、文献资料的研究、整理和保护、展览的策划及公共教育和推广等活动,从而实现当下对历史的借鉴和反观。馆藏作品以其核心价值的具体体现而成为博物馆的“心脏”部位。因此,如何使馆藏作品走出“养在深闺人未识”的局面就成为了一个亟待解决的重要问题。本文探讨了如何使馆藏作品“活化”起来,又怎样通过馆藏作品与展览的互动架构起新的知识体系,继而在艺术博物馆这个展示、交流、研究的平台上做公共教育、社会推广,让艺术作品同审美教育相结合,充分发挥公共艺术教育的作用,使其应有价值和既有价值得以延伸和深化。

近些年来,我国艺术博物馆事业的发展取得了很大的成就,硬件设施和软件建设日益完善,各项业务的开展更注重应有的“学术品质”,藏品的收藏、保护与推广以及产生的知识价值也有了历史的序列要求和文化责任。在这个不断行进的过程中,如何能体现艺术博物馆对艺术史的梳理及其文化理想和方向,并最终以潜移默化的形式惠及公众,使公众浅深的记忆里对藏品有“犹是春闺梦里人”的印象显得至关重要。

一、以收藏体系的确立与馆藏主题的不断深入为基点

艺术博物馆的发展跟其所在地区的文化密切相关,且与其文明程度与文化发展成正比。“一个健全的美术馆理应成为当代重要美术成果的展示场所,成为国际文化交流的财富聚集地,也是传播艺术知识并开展审美教育的神圣殿堂。”“美术馆是代表一个国家、民族文化自信度的名片。”冯远在2002 年全国美术馆工作会议的发言中谈到,“美术馆直接参与到艺术生产过程之中,参与到艺术品的选择评价、展览传播及收藏保护之中。”“美术馆对已有定论的、有历史性、科学性、艺术性的‘过去之物’开展收藏保护、科学研究和社会教育。这也可以解释为什么美术馆的发展如此受到艺术家和艺术史家的重视,因为美术馆不仅对美术史进行整理,而且参与美术史的创造。”(卢炘《中国美术馆学概论》)。由此可见美术馆在国家文化发展与延续中的重要性。美术馆承担着挖掘收藏、学术梳理、研究保护、公共教育与推广的文化责任,对收藏体系的确立、随后进行学术和学理的梳理与分析研究、不断深入已确立的收藏主题,以形成完整的知识体系尤其重要。这个完整的知识体系建立于收藏体系下主题的确立,没有序列规划的收藏很难形成完整的知识体系。艺术博物馆在对展品的研究整理中,用人类的“见证物”见证与建构着人类文明,不断进行“精神转换”,续写着自己视野下的艺术史。

①任鹤林整理复刻开封木板年画,《马上鞭(大)》 61×40×2cm,纸本单色水印,2011 年, 河南省美术馆藏

河南省美术馆定位于有河南地域特色的艺术收藏体系,以河南非物质文化遗产、河南籍艺术家、曾经在河南生活过的艺术家为收藏主体,后来延伸至同时代曾经画过河南现实生活、生存环境的艺术家。本馆紧抓河南本土的美术资源进行收藏挖掘梳理与研究推广,逐渐形成了自己的学术定位和收藏特色,在寻找本土美术资源的当下意义以及当下对历史所作出的再阐释中,以地域优势贯通当下美术多元互动,展开了对20 世纪河南美术史的研究。比如,依托历史悠久的开封木版年画,目前已形成了纵向贯穿河南版画史的收藏体系。上承唐宋复制木刻中过年时节的门神、戏出年画及开封新年画,下接新兴木刻的开拓者与承继者刘岘、刘铁华、沙清泉、马基光等老一辈艺术家的版画作品及文献手稿,再到表现当下木刻创作现状的版画优秀作品,体现了河南省美术馆对图像及图史互证的期待和对地域美术史梳理的情怀。

在对河南水彩画梳理的过程中,从被誉为“水彩之父”的李剑晨为中心,延伸出庞白虹、周中孚、王曼如、李永海、李耘森、白荻、郑玉昆、朱鑫欣、任有生、邱光正、苏正、刘葆松、白统绪、宋惠民、高复兴、马庆云等艺术家,在梳理的过程中,我们发现这些艺术家有一个共同的身份,即都从事教育工作。以此我们不但梳理出了河南水彩画创作的地域特色、文化风格和发展史的脉络,为当下的水彩及美术创作提供了有价值的历史史料;同时又厘清了河南早期学院教育的背景和发展概况,以点汇面,印证与丰富了中国社会文化发展的历史,生发出了独特的历史意义与文化价值。

艺术博物馆收藏体系的确立,对“活化”馆藏作品起着一个确定“大关系”的基础作用,即这个馆是以近现代美术为定位还是以当代美术作品定位,是以近似于个人纪念馆的形式进行收藏还是以海外华人的艺术作品作为收藏重点,是以本土美术为收藏特色还是致力于外域美术。而后再开始不断对收藏主题深入推进研究,积极参与当下文化的走向和探索,以展览的策划与推广不断促发新的知识观点,推进收藏作品的美术史研究,并逐渐形成美术史书写的架构。同时坚持以公众为中心,通过多角度的展览策划拓展创新模式,搭建起艺术作品与观众交流的平台基础。

二、以馆藏作品与展览互动架构新的知识体系为中心

作品首先通过“自由的、进步的、普及的美育”工作(蔡元培先生提出的“以美育代宗教”)与观众面对面沟通,公众在美术馆受到艺术氛围的感染,在艺术家的作品内容中感受情境的还原、时代的变迁、人情的冷暖……以润物无声的形式熏陶公众,完成美的教育。此时,艺术博物馆通过展览陈列将藏品呈现,把藏品的信息传播给公众,通过藏品与展览的互动,形成公众与藏品在展厅的会面。展览、公众与在二者结合下形成的活化的藏品,三者构成一个有机的结合,产生不同的话题并引发拓展,从而形成新的知识观点和不同体验。这是活化馆藏作品的重要环节。

艺术博物馆通过收藏有价值的艺术品以丰富馆藏自身资源,随后展开对作品、文献资料的研究、整理和保护、展览的策划及公共教育和推广等活动,从而实现当下对历史的借鉴和反观。馆藏作品以其核心价值的具体体现而成为博物馆的“心脏”部位。事实上,此时的展览已默默地成为研究过程中的重要组成部分,有时艺术博物馆会将展览作为一个项目研究的起始,拉开研究序幕;有时会在研究过程中推出展览,呈现阶段性研究成果;也会在研究的最后不断生发新观点时推出展览,以更多的文献和资料感染公众。

③任鹤林整理复刻开封木版年画,《五子登科(小)》 29×20×2cm,纸本套色水印, 河南省美术馆藏

河南省美术馆在对本土艺术资源进行藏品研究、保护与推广的过程中,注重美术馆藏品与展览和社会公众的互动往来,有效地提高了藏品与公众的见面次数,提升了藏品在公共文化生活中的影响力。在对版画系列藏品的研究中,采用多角度切入、不同视角分析、多个区域巡展、历史脉络联展、个案分析展览及公共教育紧跟上的方式使馆藏版画作品为大众所熟知,比如为中国新兴木刻艺术运动的积极实践者和开拓者、新中国河南美术的奠基者刘岘、刘铁华、沙清泉、马基光先生分别举办的“刘岘作品捐赠展”“河南省美术馆馆藏刘铁华作品展”“清泉长流—沙清泉百年诞辰纪念展”“百年基光—马基光艺术回顾展”。其中“清泉长流—沙清泉百年诞辰纪念展”成为了文化部全国美术馆馆藏精品展出季项目,又得以在莞城美术馆和湖北美术馆交流展出。馆藏作品通过在本馆内的传承交流推广及馆际交流的资源共享,惠及了更多的公众。在对四老进行研究推广的过程当中,在中国美术馆又推出“时代印记—河南省美术馆馆藏版画作品展”作为我馆开展20 世纪河南美术史研究的阶段性成果汇报展,同时出版同名图录。四老的一生几乎跨越了20 世纪,他们从事的艺术活动与国家命运紧密相连,是一个时代的承继者和见证者。我们以展览的形式向被历史烟云遮蔽的艺术家致敬,并使他们的时代精神在当下展现应有的价值和魅力。同时,我们策划实施了以历史发展脉络为主线的“时代 · 印迹河南省美术馆馆藏版画展”,此次展览成为了国家艺术基金2017 年度传播交流推广资助项目,首展在中华世纪坛开展,展出了我馆收藏不同时期的版画作品共计107 幅,包括传统的开封木板年画、新兴木刻以及新中国成立以来我省的版画创作。展览以“溯源”“新变”“探索”三个单元具体呈现,“溯源”展示了河南开封朱仙镇木版年画在清末民初的面貌。刘岘、刘铁华、沙清泉、马基光老一辈艺术家20 世纪三四十年代的木刻创作作品在“新变”中呈现。“探索”展出了河南本土的木刻创作自新中国成立以来延续至今的多样化发展态势。该展览系统地呈现了20 世纪河南版画发展的历史脉络。后来又陆续在陕西省美术博物馆、黑龙江省美术馆、重庆美术馆和我馆展出。馆藏版画作品以不同的方式与展览互动,构建起了与观众见面的平台,起到了传播、交流、推广、教育的作用。

①刘岘,《孤独风景线(组画之一 零食摊)》, 29×38cm,黑白木刻,1948 年, 河南省美术馆藏

三、以知识的开放与公共教育为目的

美术馆以“美术品”的传承为见证和例证,用形象感悟的方式对公众进行美的引导和熏陶,使观众得到美的滋润、良知的开启、文明举止的养成,以知识的开放和公众参与的多样化公共教育活动为目的。

近些年,河南省美术馆在致力于对地域美术发掘、梳理与研究的同时,以不断丰富的馆藏为依托,坚持以公众为中心,通过多角度的展览策划,不断拓展创新展览模式,搭建起了艺术作品与观众交流的平台。在关注当下、反观过往与催生未来中,不断推动相关学术问题的开展,将研究艺术成果奉献给广大公众。我馆依照不同向度的文化需求,在保持独立的文化意识和学术立场的基础上,拓展美术馆免费公共服务项目,强化公共艺术教育的职能。比如:将公共教育与展览紧密结合。展览开幕当天,围绕相关展览内容的发展历程、现状分析和未来展望展开叙述,举办学术研讨会;展览期间聘请知名艺术家举办普及性的学术讲座;针对不同观众群体,以展览结构划分的板块为依托,秉承感染力与启发性相结合、历史与当下相结合的原则,策划举办系列公共教育活动。在交流和互动中,美术馆将自身打造成为一个具有开放多元的学术思想和艺术精神的学术平台。

②刘铁华,《无题022》,18×19cm, 纸本黑白木刻,1938 年,河南省美术馆藏

③马基光,《母亲》,11×8.5cm,版画, 1938 年,河南省美术馆藏

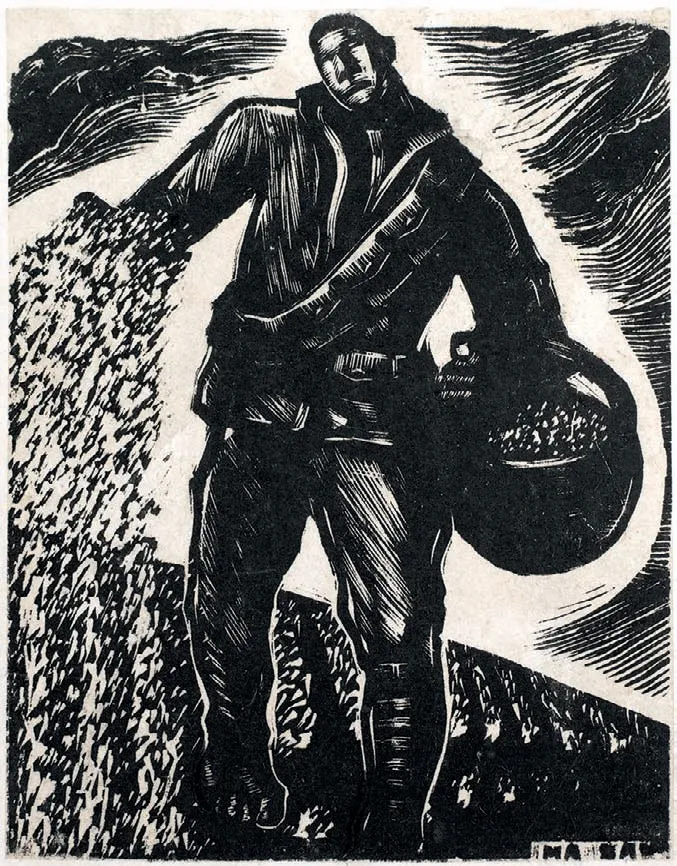

④马基光,《播种》,13.8×10.7cm ,版画, 1938 年,河南省美术馆藏

让馆内优秀资源流动起来,也是我馆公共教育的一个工作重点。河南省美术馆作为省级美术馆,95%的观众来自于郑州市市民。如何让省内其他地市的观众也能分享到优质的公共文化产品和服务,是我馆近期着重思考的一个问题。虽然场馆不可移动,但是藏品和其它优质资源却是可以移动的,我们让优秀资源“走出去”,与各地市级美术馆和民营美术馆开启了文化资源共享模式,让优秀作品和展览走进省内其他城市,从而惠及更多观众。最近我们利用馆藏版画资源,在安阳林州的太行山美术馆举办了“对话童年—河南省美术馆馆藏少儿版画作品展”。展览期间,我们邀请太行山区的儿童来到展览现场,让他们用艺术的方式更好地感受世界的多样性,拉近不同地域间孩子们的空间距离,形成儿童间最本真的心灵对话与交流。我们也期望通过类似的尝试,使优秀的文化资源得以流通和共享,使地域间的艺术教育资源在一定程度上实现平等化和均衡化。我们现在也在考虑,以后的工作要有针对性地对偏远市县和山区的儿童、家庭进行适度的关注和倾斜,以提升这些经济相对落后且交通相对不那么便利的地区民众的艺术普及程度,使更多的人们在文化艺术的滋养中得以分享社会发展的成果。

在多样性公共教育活动中,过于重视自身的品质与特点,会在一定程度上忽略观众的真切需求,没有和美术馆的整体观众策略结合在一起,显得单薄且缺乏应有的亲和力与感染力—这种“为活动而活动”的方法不可取。我们的公教活动还是应该回到“观众”的原点,首要的目标是吸引更多的观众来到美术馆,然后让他们喜欢美术馆,喜欢带着家人和朋友参与美术馆的展览和活动。

对此,我馆也进行了一些探索,借助我们策划举办的“沙清泉百年诞辰纪念展”,我们对公共教育和推广进行了整体的规划和安排,与以往相比有了更多的收获。这个展览也因此被评为了“文化部2016 年全国美术馆馆藏精品展出季”优秀项目。由于展期长达三个月,我们首先确定了常态化的公共教育活动,挑选了十几位志愿者并对他们进行培训,于每周六、周日定时为观众进行导览讲解服务,后来我们还招募了一批8 岁以上的青少年儿童作为“小小导览员”,效果也非常好。整个展览期间,我们共做了近90 场导览活动,每场导览活动会有大约20 到30 人。这样不但能增强很多观众对美术馆的兴趣,使他们对展览和艺术作品的理解更为深入,也可以使导览员在讲解过程中不断提升自己。针对这个展览策划的专题公教活动我们开展了15 场。因为展出的是版画作品,所以前期的体验活动更侧重于版画特有的“刻”与“印”,如“橡皮章大会—另一种凸版体验沙龙”、“我的第一张藏书票”等活动。以此为延伸,我们还举办了“手工古法造纸”青年系列活动和社区专场活动,以及“艺思那时明月”电影工作坊等活动,每场活动的报名都非常火爆,基本上微信平台发布后一个多小时就能报满。我们在经费很紧张的情况下,也开发了很丰富的艺术衍生品,来满足不同的观众的需求,践行我们“让观众把艺术带回家”的理念。我们在展厅为观众提供了沙清泉作品的丝网版,请观众亲自感受印制的过程,观众可以根据自己的意愿购买付费的衍生品,也可通过自带布包、茶杯、T 恤等物品选取免费的衍生品体验。这些衍生品能够在趣味中提升观众对版画的认识和理解,使版画艺术与观众的生活相融合。这些举措也使我们收获了很多新的观众和忠实的支持者。尽到了艺术博物馆以“公众”服务为核心的职责。

朱光潜在《谈美》中曾说:“悠悠的过去只是一片漆黑的天空,我们所以还能认识出来这漆黑的天空者,全赖思想家和艺术家所散布的几点星光,朋友,让我们珍重这几点星光!让我们也努力散布几点星光去照耀那和过去一般漆黑的未来。”希望艺术博物馆在以收藏体系的确立与馆藏主题的不断深入为基点的同时,以馆藏作品与展览互动架构新的知识体系为中心,以知识的开放和公众参与的公共教育为目的的工作中,努力散步的几点星光一直在闪烁!