针刀结合神经肌肉电刺激治疗脑卒中后足内翻的临床效果

赵新新 肖洪波 陈瑞全 雍启正 李 博 杨永晖 汪宗保

1.安徽中医药大学第三附属医院针灸康复一科,安徽合肥 230031;2.安徽中医药大学第一附属医院针灸康复一科,安徽合肥 230000;3.安徽中医药大学第三附属医院针灸康复二科,安徽合肥 230031;4.安徽中医药大学第三附属医院针刀康复科,安徽合肥 230031;5.安徽中医药大学针灸骨伤临床学院,安徽合肥 230000

足内翻是脑卒中后影响步行功能恢复的并发症之一,由于受损的大脑发出异常的功能信号,出现的患肢肌群肌张力不同程度的增高,步态的异常不仅影响患者的日常生活,而且足内翻步态导致行走时重心不稳,增加了跌倒风险,同时长期的肌张力增高状态,会导致患肢关节的畸形,造成不可逆的损伤[1]。近年来,神经肌肉电刺激(neuromuscular electrical stimulation,NMES)虽然在足内翻治疗中取得较好效果,但主要是配合康复训练[2],而对于针刀的应用,临床报道较少。为提升患者生活质量,避免发生跌倒风险,减少关节畸形,笔者采用针刀结合神经肌肉电刺激技术治疗脑卒中后足内翻,取得了理想的临床疗效,并与单独使用NMES 的方式进行数据分析,现总结如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2018 年6 月—2019 年12 月收住于安徽中医药大学第三附属医院(以下简称“我院”)针灸康复一科病房的脑卒中足内翻患者60 例,按照随机数字表法将其分为对照组和治疗组,每组各30 例。两组一般资料比较,差异均无统计学意义(均P >0.05),具有可比性。见表1。本研究经我院医学伦理委员会审核通过。

表1 两组一般资料比较

1.2 诊断标准

经颅脑CT 或MRI 检查确诊为脑卒中,参照1995 年第四届全国脑血管病学术会议制定的《各类脑血管疾病的诊断要点》[3],同时偏瘫侧肢体伴有足内翻症状,表现为足跖屈、背伸等。

1.3 纳入标准

①符合以上诊断标准;②脑卒中发病后语言、意识、认知均正常;③年龄35~70 岁,男女不限;④均为2 周~1 年内的脑卒中患者,病情基本稳定,既往脑卒中史<3 次;⑤愿意接受针刀治疗;⑥自愿参加本研究,本人及家属签署了知情同意书。

1.4 排除标准

①严重痴呆、认知、语言障碍且无法配合治疗者;②下肢伴有骨折损伤者;③无法进行针刀治疗者;④其他病因引起的足内翻者;⑤伴有严重内脏和血液系统疾病及精神类疾病者;⑥凝血指标[活化部分凝血活酶时间(APTT)、凝血酶原时间(PT)、D-二聚体]超出正常范围者。

1.5 中止标准

①凝血指标(APTT、PT、D-二聚体)出现异常者;②无法坚持针刀治疗者;③因病情变化而无法继续治疗者;④住院患者出院不能完成治疗者。

1.6 治疗方法

两组均给予佩戴足踝矫形器及常规的内科治疗方案。

常规的内科治疗包括稳定生命体征,营养神经,促进脑循环等治疗。

1.6.1 对照组 给予NMES 治疗。患者取坐位屈膝,接通仪器后,足适度背伸,采用NMES(KT-90A 型,北京耀洋康达医疗仪器有限公司),电极连接患侧下肢腓骨长、短肌和第三腓骨肌运动点,刺激频率为0.8 Hz,电流峰值在20~30 mA 以耐受为度,1 次/d,20 min/次,5 d/周,4 周/1 个疗程。

1.6.2 治疗组 在NMES 基础上给予针刀治疗。(1)予以NMES 治疗,方案同对照组;(2)针刀治疗。针具:老宗医无菌小针刀(0.60 mm×50.00 mm,江西老宗医医疗器械有限公司)。消毒:术者手消毒后佩戴无菌手术手套,并在施术部位,用碘伏消毒2 遍。治疗部位:选择下肢后侧小腿三头肌、胫骨后肌及前外侧胫骨前肌及腓骨长、短肌和第三腓骨肌为目标肌肉进行松解与刺激。具体操作:患者分别选择俯卧位或仰卧位。①俯卧位:第1、2 支针刀分别刺入股骨内、外上髁;第3 支针刀刺入胫腓骨上端后面;第4、5、6、7、8 支针刀以跟骨结节为起点,向上沿跟腱两侧分别行针刀治疗,相距1 cm;第9 支针刀刺入胫腓骨后面骨间膜;第10 支针刀刺入足舟骨粗隆,并调整方向刺入楔骨缘;第11、12、13、14 支针刀分别刺入第2~5 远节跖骨底。②仰卧位:第1 支针刀刺入胫腓骨上端骨间膜前面;第2 支针刀刺入腓骨外侧面上2/3 处;第3 支针刀刺入腓骨外侧面下1/3 处及骨间膜;第4 支针刀刺入第1 跖骨底;第5 支针刀刺入第5 跖骨粗隆。③依据进针刀法,刺入后在目标位置进行纵疏、横剥,然后将针刀提至皮下,调转刀口线45°后,再向下刺入目标位置,强度以患者能耐受为度。

疗程:针刀每周治疗2 次,第1 次治疗取俯卧位,第2 次治疗取仰卧位,交替进行,总共治疗4 周1 个疗程。

1.7 疗效评价

本实验采用简化Fugl-Meyer 运动功能评分(Fugl-Meyer assessment,FMA)量表[4]、足内翻的症状评分表[5]及十米最大步行速度(10MWS)评定作为试验数据的评定指标,所有疗效评价指标均在入组当天及治疗1 个疗程后的第1 天进行评价。同一患者治疗前后的评定指标测定均由同一康复治疗师进行评定。

1.7.1 下肢的运动功能 采用FMA[4]中对于下肢运动功能的部分进行评定。总分为34 分,分值与患肢功能恢复程度呈正相关,即分值越高,下肢功能恢复越好。

1.7.2 足内翻的症状评分 足内翻的症状评分标准参照中风后足内翻积分[5],分为10 项:静止、足轻旋外、用力旋外、足轻内收、用力内收、足轻背伸、用力背伸、足轻内旋、用力内旋、足跖屈。以上每项分别记录分值,比较健侧与患侧肌力、肌张力和运动情况,无显著差别记0 分,患肢减弱记2 分,功能丧失记4 分。分值与患足功能呈负相关,即分值越高,足内翻恢复程度越差。

1.7.3 10MWS 本研究的10 m 步行测试,均在我院针灸康复一科走廊规定区域进行,患者直立站稳后开始,患者以最快速度直线步行10 m,记录患者完成10 m步行所花费的时间,并计算出最大步行速度(m/min)。

1.8 统计学方法

采用SPSS 19.0 统计学软件对所得数据进行分析,计量资料采用均数±标准差()表示,组内比较采用配对样本t 检验,组间比较采用两独立样本t 检验,计数资料采用例数或百分率表示,组间比较采用χ2检验。以P <0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

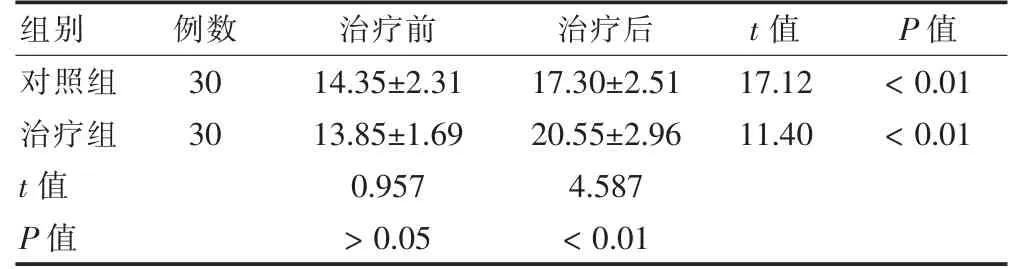

2.1 两组治疗前后FMA 量表评分比较

治疗前两组FMA 量表评分比较,差异无统计学意义(P >0.05)。治疗后,两组FMA 量表评分均较治疗前升高,且治疗组高于对照组,差异有高度统计学意义(P <0.01)。见表2。

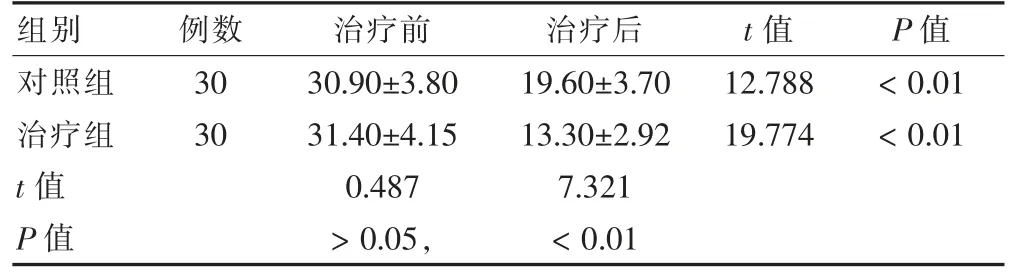

2.2 两组治疗前后足内翻的症状评分比较

治疗前两组足内翻的症状评分比较,差异无统计学意义(P >0.05)。治疗后,两组足内翻的症状评分均较治疗前降低,且治疗组低于对照组,差异有高度统计学意义(P <0.01)。见表3。

表2 两组治疗前后FMA 量表评分比较(分,)

表2 两组治疗前后FMA 量表评分比较(分,)

注:FMA:简化Fugl-Meyer 运动功能评分

表3 两组治疗前后足内翻的症状评分比较(分,)

表3 两组治疗前后足内翻的症状评分比较(分,)

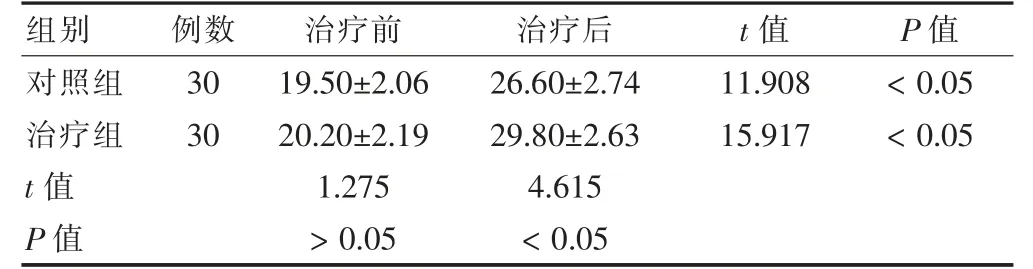

2.3 两组治疗前后10MWS 比较

治疗前两组10MWS 比较,差异无统计学意义(P >0.05)。治疗后,两组10MWS 均较治疗前升高,且治疗组高于对照组,差异有统计学意义(P <0.05)。见表4。

表4 两组治疗前后10MWS 比较(m/min,)

表4 两组治疗前后10MWS 比较(m/min,)

注:10MWS:十米最大步行速度

3 讨论

脑卒中属于中医学“中风病”范畴,所引起的肢体功能障碍又属于“筋病”“痉症”,经筋在十二经脉中连属于筋肉,多分布于骨和关节,对骨骼起到约束作用,并参与正常的功能运动。《灵枢·经筋》提到:“经筋之病,寒则反折筋急,热则筋弛纵不收,阴痿不用。阳急则反折,阴急则俯不伸”,指出经筋之疾,属寒者经筋拘急挛缩,属热者经筋弛缓不用,“筋急”“筋弛”是经筋病衍生的不同状态下的症状[6]。因肝为筋之所,脾主肌肉,常常认为中风后足内翻与足厥阴肝经、足太阴脾经息息相关,足少阳胆经、足阳明胃经因与上两经互为表里,也常作为针刺治疗的切入点。

脑卒中疾病发展常由软瘫期发展到联合反应期或共同运动期[7],其特殊发展过程中拮抗肌群的肌力肌张力失衡常会出现偏瘫侧肢体不同程度的痉挛[8],而其中脑卒中后足内翻导致的致残率将达到17%~43%[9],临床多为伸肌张力减弱,屈肌张力增高,形成痉挛状态。下肢内外侧肌群的肌张力失去平衡可能与肌肉的牵张反射及神经控制紊乱有关[10],它引起的肢体畸形,关节功能障碍,导致运动所需的平衡被打破,出现行走及站立时极易跌倒的现象,不仅严重影响了患者的日常生活,而且存在很大跌倒、摔伤的风险,影响正常康复进程及预后。有效地控制足内翻症状,不仅可以避免肌张力障碍的发生,降低致残率,同时还可以有助于康复过程中从痉挛状态尽快进入分离运动模式,加快康复进程,缩短病程[11]。

持续综合性的康复治疗是脑卒中后治疗的一项常规手段[12],可以起到提高患者预后生活质量的作用。NMES 是康复理疗技术中,针对于纠正及防治脑卒中后步态异常所常用技术。据相关文献报道,NMES 可以诱发患肢功能运动,或对患足的正常运动进行被动的模仿,促进瘫痪肢体的运动功能恢复[13],优化患肢运动功能,降低残障率,以提高患者社会参与度[14]。而传统西医学的康复训练是脑卒中后治疗必不可缺的训练方法,但训练的过程是一项长期的坚持历程,患者常由于病理不适及情绪因素,加之长期的康复训练和缓慢的病情变化,容易失去治疗的信心,导致治疗不配合,自主运动减少,治疗效果更加不理想。

针刀由“九针”衍生而来,针刺得气至病处,疏通经络,平和阴阳,最终达到治疗疾病的目的[15]。现代针刀更是充分结合解剖学知识,以经筋理论为指导,对肌腱、肌、腱结合部以及肌腹的松解,改善症状,具有创伤小、见效快、频次少、疗效稳定的优势,同时还避免了矫枉过正的弊端[16]。

针刀医学依据弓弦力学解剖系统及网眼理论[17],对于软组织损伤的治疗具有独特优势。四肢弓弦力学解剖系统的弓是四肢骨骼,弦是黏附于骨骼的软组织。主要功能是维持四肢的力学平衡。由弓弦力学系统可知,在慢性组织损伤中,其应力部位,由强至弱依次是:弓弦结合部(软组织的起止点)、弦(软组织的行经路线)、弓(骨关节)。所以针刀治疗中所选施术部位,以软组织的起止点为主。依据网眼理论对于软组织长期受损后的解剖结构变化的认识[18],可以得知其发展的慢性过程,形成点-线-面的多维度网状体系。在治疗弓弦结合部损伤时,还应顾及因组织长期损伤出现的对临近附着组织的辐射影响。最终形成,由最初的损伤组织、临近组织、两者接触之间,三者共同造成的立体网状的粘连瘢痕损伤。所以除去下肢伸肌张力的起止点外,还应对屈肌进行针刀治疗。另外,针刀的外周感觉刺激,结合正确的康复训练,可促进新的突触生成,重新构建近乎正常的神经环路网络,完成受损神经的有效代偿;同时抑制突触链达到高阈值状态,控制低级中枢异常传输,控制足踝运动[19]。

依据弓弦力学解剖系统及网眼理论,将针刀刺入网眼结点,进行手法操作后,可以降低结点网线的张力,如在本研究中,针刀对小腿三头肌、胫骨后肌起止点,以及因损伤日久,局部缺血缺氧后形成的挛缩点等处的切割,即可将小腿三头肌、胫骨后肌的张力降低,下一步在跟腱两侧进行布点标记,针刀刺入切割后,将针刀提至皮下(不出针),调转刀口线45°向下,手上有抵抗阻力时,刺入跟腱边缘,致使跟腱边缘被部分切断,进而使跟腱稍作延长。符合对中医学里“大筋变短,小筋变粗”的病理改变治疗。通过对腓肠肌、比目鱼肌、胫骨后肌、跟腱的针刀松解,可以使变短的跟腱得到松解延长,可以有效降低张力,降低其牵拉力。第2 次针刀治疗,主要使对腓骨长短肌、第三腓骨肌及胫骨前肌的疏通,在其肌腹上寻找“不通点”“不松点”进行切割,使其堵塞的病理点得以修复,恢复气血运行,荣养司职,提高腓骨长短肌、胫骨前肌的运动功能。

神经肌肉电刺激可以使神经纤维产生兴奋,且兴奋可传至其支配的肌肉,进而引起肌肉的收缩,模拟肢体正常运动。在本研究中,电刺激患侧下肢腓骨长、短肌和第三腓骨肌运动点,模拟出患足的正常运动,促进肌肉功能的恢复。

本研究数据显示,治疗前两组FMA 量表评分、足内翻的症状评分、10MWS 比较,差异均无统计学意义(均P >0.05)。治疗后,两组FMA 量表评分、10MWS指标均较治疗前升高,且治疗组高于对照组,差异有统计学意义(P <0.05 或P <0.01),两组足内翻的症状评分均较治疗前降低,且治疗组低于对照组,差异有高度统计学意义(P <0.01)。说明临床中针刀结合NMES在治疗脑卒中足内翻时的效果更好,对于患者的恢复更有裨益。

综上,针刀治疗脑卒中后足内翻是一种基于西医解剖学和中医经筋理论上的平衡治疗方法[20],本研究采用针刀松解肌肉筋膜,以达到平衡阴阳、缓解痉挛的效果。针刀以“以平为期”为指导主旨,以经筋“以柔为顺”为指导思想,通过将弓弦结合部的选择与术中切割的力度密切联系,以松解经筋筋膜为手段,以恢复生理功能为目的,来解决临床中不同病因,导致的力学不平衡症状,其治疗往往可以起到立竿见影的效果,可以使患者看到症状的明显改善,对于远期的治疗树立信心,积极配合医生及治疗师的治疗,从而提高治疗效果。其实在临床工作中可以总结出,只要病程中存在解剖力学层面上的不平衡,出现肢体痉挛、畸形等失衡,往往均可以使用针刀进行剥离、松解治疗,其改善症状起效快,维持时间久;而当症状有所反复时,可再次选择针刀操作,亦取得可观疗效。总之,使用针刀结合神经肌肉电刺激治疗脑卒中后足内翻,疗效显著,值得临床尝试及推广。