重大疫情应对中道德健康教育的身体转向研究

史娟红,叶成景

作为这次重大疫情的受众,大学生对于疫情灾害下的认知态度,是这次疫情影响较大的对象。因此,本文试图从大学生的视角对疫情的健康使命认知状况、应对行为及实现路径等方面展开实证研究。

1 对象与方法

1.1 研究对象

2020年初,选取中山大学、华南师范大学、广东科学技术职业学院展开调查,采用滚雪球抽样的调查研究方法,邀请调查对象在线填写调查问卷(https://www.wjx.cn/jq/57820584.aspx)。

1.2 方法

采取自行设计的“重大疫情灾害下大学生行为及应对的调查问卷”,通过教师与辅导员对大学生随机抽样调查。内容涉及大学生疫情的健康使命认知、应对行为及实现路径。运用SPSS 22.0统计软件导入数据并进行统计分析。

2 结果

2.1 一般情况

有效回收问卷1,025份。其中一年级占73.17%,二年级占22.54%,三年级占3.8%,四年级占0.49%;文科生占39.71%,理科占40.59%,工科占19.71%;城市占28.61%,农村占71.32%;男生占43.32%,女生占56.68%。

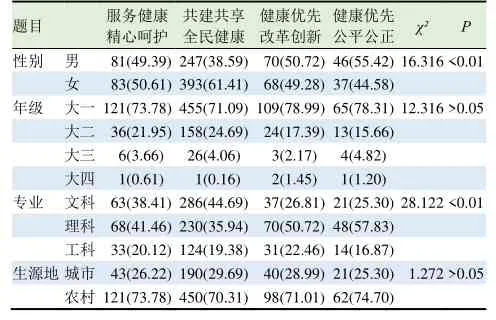

2.2 健康中国战略主题及重大疫情常识的认知

研究表明,对于健康中国的题目中有62.44%的大学生有正确的认知。从专业来看,文理科对于该问题的认知较高且较为接近,工科的学生最低。在性别与专业方面对问题的认知存在显著性差异(P<0.01)。见表1。

表1 健康中国战略主题的认知 [n(%)]

60.0%学生能准确认知世界新型冠状病毒的命名为2019-nCov,在接触传播、飞沫传播、土壤传播以及气溶胶传播当中,有83.41%的大学生认为土壤不能得到有效传播。针对新型冠状病毒,有96.23%的大学生能够正确知晓在56℃,30分钟条件下可以杀灭病毒。在性别方面,女性比男性对疫情认知更充分,存在13.34%的差异。从年级来看,一年级学生对疫情认知度最高,而四年级最低,存在显著差异。从专业与生源地来看,不存在显著差异。见表2。

表2 重大疫情常识的认知[n(%)]

2.3 重大疫情中的应对行为

调查表明,95.02%的大学生使用手机与平板电脑。从性别的角度看,在获取疫情的媒介环境、关注疫情的总时长以及获取疫情的时间频率方面都存在显著差异。从年级来看,关注疫情的总时长以及获取疫情的时间频率方面不存在显著差异,而获取疫情的媒介环境方面存在较大差异。从生源地的视角观察,三者之间不存在显著差异。见表3。

表3 大学生获取疫情的方式n(%)

在疫情导致心理状况题目中,多半数选择无不适(61.56%),选择给心理造成影响的有焦虑(29.17%)与恐慌(17.95%),但是麻木(7.32%)和窃喜(0.68%)作为灾害疫情下大学生的心理状态占有百分之八以上。总体来看,导致心理发生较大变化的超过了心理正常情况。在疫情导致出现的身体状况与思维状况中,有八成左右的大学生表现出无不适,导致睡眠障碍(12.39%)与思维缓慢(12.1%)大约一成多。在疫情导致的社交状况中,50.63%的大学生表现出无不适,想与朋友联系(38.34%)与无法享受乐趣(33.17%)基本持平。

2.4 重大疫情下的价值观教育教学

调查表明,国家对于疫情的应对方面,大学生认同度最高的为疾病监测与预警系统(91.9%)。设立综合性应急处理部门(89.56%)与提升应急处理能力与水平(89.56%)方面均在接近九成,有76%的大学生认为加强了疫情宣讲。89.85%的大学生都认同疫情延迟导致的开学预案,并且有八成多的大学生认为学校及时加强了大学生的心理疏导。

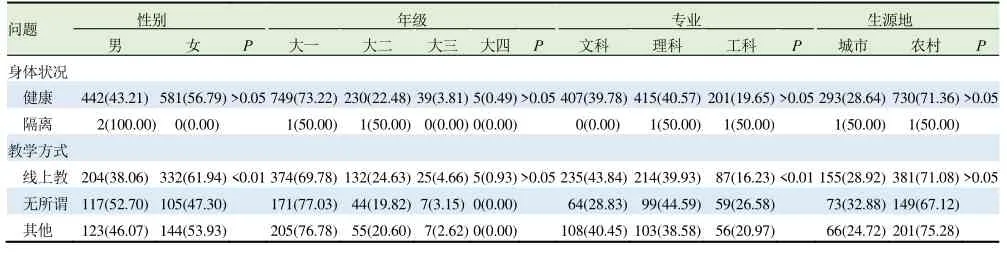

多数的大学生(99.8%)都能够保持身体健康。83.32%的大学生认为应加强大学生的责任意识,其次分别为道德观(72.59%)和法治观(57.27%)。在教学方式方面,52.29%的大学生认同在疫情之下应该采用线上教学,但是有21.66%的人认为无所谓。从性别的视角看,教学方式方法方面在男女性别之间存在显著差异(P=0.001),从专业的视角看存在明显差异(P=0.001)而在年级与生源地方面均没有存在明显的差异。见表4。进一步考察疫情带给我们的反思,敬畏自然(87.9%)、关爱生命(86.63%)、治理能力(70.54%)三方面基本持平。

表4 疫情下的教学方式[n(%)]

3 讨论

3.1 道德教育的健康使命

道德教育的使命在于引导人不断扬弃自我,从而不断获得新的内涵与生命,即以积极主动的态度超越已在的东西,创造出新的人性内涵、价值与意义。调查发现七成多的大学生认为应当加强道德教育,可见,这次重大疫情应对是评判学校道德教育是否健康的重要场景,因此道德健康教育就显得尤为重要。

第一,道德教育的健康需要。联合国世界卫生组织提出最新的健康指标:健康指身体健康、心理健康、良好的社会适应和道德健康,可见,健康不仅从身体与心理方面需要加强,而且提升到伦理道德的层次。在此情况下,医生的工作是通过关爱身体来帮助苦难的心灵;哲学家的使命是通过心灵的养身法则来帮助痛苦的身体”[1]。

第二,道德健康的教育职责。此次疫情表现出来的脆弱性不仅表明是社会治理体系的问题,而且应该也突显了道德健康的教育问题。教育通过传授知识与社会规范,使人由动物性变为人性,更为重要的是,教育是对人性的存在方式的重要阐释。而“一切能发展有效地参与社会生活的能力的教育,都是道德的教育,维持这种教育的能力,就是道德的精髓。”[2]健康无疑是道德善的重要彰显,是进行道德教育的首要环节。然而,作为现代教育体系中不可分割的有机组成部分,学校中的道德教育也应该遵循道德健康的教育要求。

3.2 道德健康教育的身体价值

调查中发现86.63%的大学生选择疫情带给人们的反思是关爱生命也证明了这一点。然而,什么是生命?生命的重要担当是身体,这个身体不等于躯体,身体是躯体和心灵的结合,而且不是先有这两者然后再结合,而是说它是源头。

其一、身体转向是对马克思道德思想的发展。有学者认为,马克思“把自己的理论视野聚焦于现实人的生命存在”[3],他的“身体的逻辑是一种生命的逻辑”[4],是从“身体存在开始”对历史和社会做出了深刻的重新思考[5]。大学阶段,大学生对于自身成长颇为关注,其中一个突出的方面就是对于自身身体至善具有较高关切。高校德育需充分重视在发展马克思主义理论的前提下,注重大学生对自身的关切,根据大学生的身体发展特点,仅仅围绕身体的种种需求,将马克思主义的价值观、道德观以及法治观,内化到大学生健康教育的具体内容中,达到润物细无声的效果。

其二、身体转向是道德健康主体的存在依据。洛克在教育漫话中开篇就提出了其著名的论断:健康之精神寓于健康之身体。身体是道德存在的强制性结构。没有身体,就没有道德的承载依托。没有身体的参与,灵魂的教育也根本不可能发生。人与人之间沟通、交往、交流、互动以及任何的理解、情感、表达等都不可能存在。健康是身体在世的常态方式,因为它是生命器官的内在平衡和外在环境相和谐的良好境况,也是生命的生理、心理和伦理道德尺度之间的平衡状态。而道德健康教育的身体转向正是通过对人的身体道德的思考,为身体意义的寻找与完成提供方法与指引。

3.3 道德健康教育的身体媒介

把道德健康教育落实到实际教学中去时,遇到的最核心问题就是教学不再是传授知识这么简单,而是利用不同类型的知识、情境培养学生的“核心素养”,或许说构建学生的“能力结构”,这些都需要基本的身体“体”现。

第一、手机身体媒介的功用。“智能手机已经成为身体的一个器官”[6],身体也是在世界上存在的媒介物。调查发现,有九成五的大学生使用手机关注疫情信息,在疫情应对中,手机身体可以冲破一切时空的界限,迅速渗透到大学生日常生活中,与大学生日常生活高度融合,悄悄改写着大学生的生活方式和道德样态。而教育主要就是通过沟通传达道德教育内容,手机身体充分利用身体的无处不在与手机的智能功能,从而突破传统网络时代的限制,做到无处不在随时随地开展道德健康教育。

第二、“体”“悟”教学。倘若事实或概念性知识需要“记中学”,方法性知识需要“做中学”,则价值性知识需要“悟中学”。因此,价值性知识的培养需要充分利用大学生阶段的特点,让学生在适当的情境中体悟出道德教育的本质。这种教育在培养一种与环境相适应的感觉,正如有学者指出的法学院的目标不是教法律,而是教学生应像律师一样思考。因此,道德教育需要培养一种身体能力,针对具体的道德情景,根据不同的对象做出适当的反应。对于大学生来说,需要他们以道德健康的大脑意识与情境保持一致。因此,真正的教育并非是知识的传递与信息的交流,因为告诉学生是什么会阻碍学生的身体反应能力诸如灵活能力、辨别能力以及思维能力的开发。而这种能力需要人们具身化体验的存在,与那个领域或当时场景的完美融合。因此,好的教育教学经常需要教师抵抗说出他或她所知道的东西的诱惑,而转为亲身体验学习的过程,因为亲身体验学习的过程赋予了学生学习的意义感,体会出了教育的本质。正如海德格尔所言,有为的教师常常给人一种“无”为的感觉,即我们似乎什么也没有学到,或者说没有学到有用的知识或获得有用的信息,仅是一种顿悟的智慧。